LE PROJET NEUF

2023-08-15 / 2023-08-26 - Chantier du P barbizoné : résidence artistique et gentrification

.

.

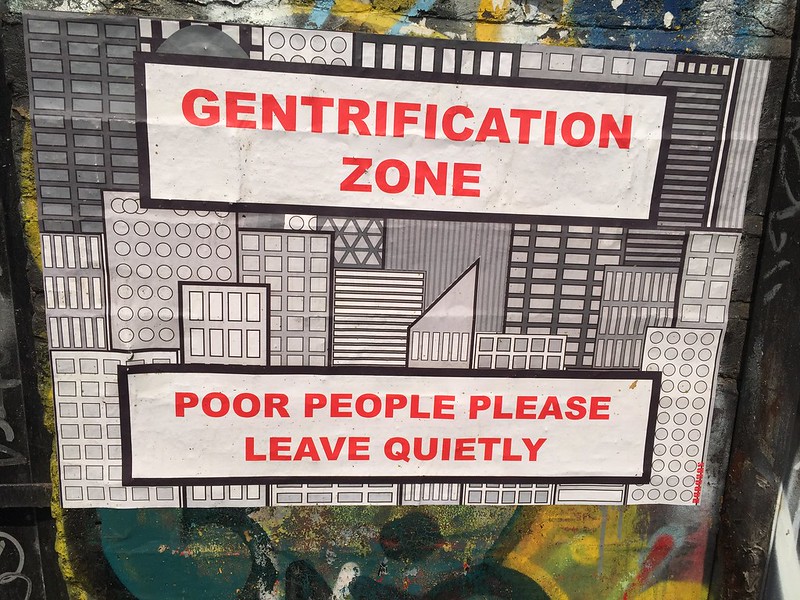

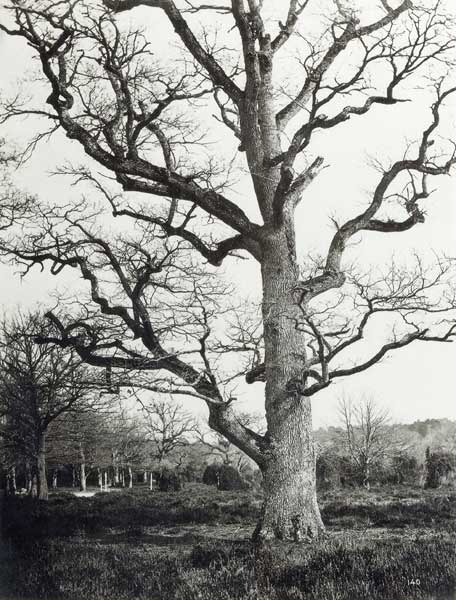

Photographie modifiée par Jean-Claude Stervadze (a.k.a JJCS) pour son film “ZON”, réalisé dans le cadre de La Pébipologie.

.

Profitons de la citation dans un article précédent à propos de Virgile-Narcisse Diaz de la Peña pour faire une incise sur la question des “parcs” ou “réserves” et sur celle de la “gentrification”.

Pourquoi ?

.

Parce que plusieurs questions peuvent être prises en compte à propos de nos expérimentations sur le site du Pé (ou P) ‒ maintenant que le grand terre-plein de 8ha n’est plus accessible et est en train d’être entièrement modifié par les travaux de terrassement [2] et leurs nuisances, et que d’un autre côté les espaces jardins vont être compressés par une autre opération d’urbanisation à caractère immobilier (la destruction de trois maisons dont les jardins sont attenants à celui du “Projet Neuf” et du “Jardin des Mesures / PavÉ”, dont une que nous avions en usage (le 105) puisque l’espace du P9 est en train de passer d’un grand plateau quasi-cinématographique disponible à de multiples projets et projections à un ilôt enserré entre des constructions nouvelles liées à une croissance visiblement à caractère productiviste s’appuyant sur une valeur d'attractivité “marketée”, apparemment déliée de l’existant (les volontés des habitant.e.s actuel.le.s, les dynamiques “en process” sur le périmètre et au-delà, etc.) et semblant trop indifférente aux problématiques actuelles (écologiques, économiques, sociales, et leurs nouveaux patterns à mettre en action et en pratique) :

-

Est-ce que notre présence sur ce site urbain en transition ‒ sur lequel notre association est en “résidence artistique” (exonérée de loyer et de charges sous le couvert d’un bail d’occupation précaire de cinq années (01/2019-12/2024) et volontairement non pérenne sur ce lieu afin de faire entrer la mobilité dans notre expérimentation) ‒ profite inconsciemment et involontairement d'un enjeu qui dépasse ceux que nous avons mis en commun (les expérimentations artistiques dans un contexte non prescrit et délié de la programmation et de la diffusion artistiques) [1a] [1b] [2] [3] [4] ?

-

Est-ce que cet enjeu participe à un mécanisme de “gentrification” qui serait en filigrane (non explicite ni déclaré tout en étant très actif) des décisions d’urbanisation et culturelles des collectivités territoriales qui sont propriétaires et prescriptices sur les périmètres où l’association est présente et où elle développe selon ses propres axes (expérimentation ouverte à partir d’une ressource mutualisée, l’accessibilité à un commun entre espace public et espaces privés, exploration d’un “libre-lieu”, etc.) qui apparaissent différenciés de cet enjeu ?

-

Que deviennent (au-delà du projet urbain) les projets et les projections qui sont activées à partir du P9 ? Vont-elles disparaître d’un coup (ou par attrition, par une usure lente et externe), puisqu’elles ne se sont pas désignées comme “programmées”, “événements” ou “nouveautés” et sont plutôt nourries par des expériences répétées, refaites, reprises et continuellement pratiquées ?

-

Ou ont/auront-elles des suites conséquentes (à notre présence et à nos actions) qui vont perdurer sur le site et qui vont mémoriser ces interactions continuelles que nous avons avec lui ?

-

Quel argument demeurera valide à propos de notre présence artistique de cinq années sur ce site ? Présence (même symbolique) qui pourrait continuer même après notre départ permettant d’en autoriser d’autres à se développer et à tester ? Est-ce que ce site, via nos actions et nos projets, a dorénavant changé le cours de quelque chose ‒ sans espérer qu’il puisse modifier, interférer ou influencer le projet urbain et immobilier ‒ mais qu’il ait tout de même changé quelque chose dans l’art et dans les expériences des personnes qui regardent et écoutent l’art ‒ quelque chose à partir duquel des images et des artéfacts persisteront ‒ et le préserveront comme “site artistique” ‒ ?

-

En parallèle, n’y-a-t-il pas une réflexion à mener à propos de mécanismes récurrents et communs à plusieurs secteurs (écologie, social, politique, culture, etc. puis aux questions liées au genre, au décolonialisme, etc. ; intersectionnels, donc) qui auraient des “patterns” identiques ou similaires et qui pourraient faire dire ‒ puisque il ait à chaque fois question de temps et d’espace, d’accès et d’autorisation, de déploiement et de confiscation, etc. ‒ que les politiques culturelles fonctionneraient comme d’autres mécanismes qui produisent systématiquement des exclusions et des précarités (en tant que symptômes propres aux systèmes productivistes et néo-capitalistes) ?

.

Et toute cette réflexion va donner lieu, une fois n’est pas coutume, à l’article-le-plus-long-jamais-rédigé-sur-ce-blog. Il est abondant, gros-et-épais, et permet de creuser une hypothèse artistique qui va perdre son “hypo” (prédiction) pour devenir plus “thèse” (argument) puisque l’étude et le propos semblent avoir été assez riches et pertinents pour aller jusqu’à cette épaisseur.

Cela parle de forêts et d’arbres, d’espaces à parcourir et à maintenir (ou à garantir), ainsi qu’une certaine persévérance dans la recherche de formes et de positionnements qui se mettent à explorer des solutions et des situations actives face aux problématiques actuelles. Il y a longtemps que Vitara et John Rohmnyz s’interrogeaient sur la ou les raisons qui leur faisaient maintenir un cap ou qui, en tout cas, pouvaient interroger quant à leur persistance à vouloir sonder les puissances de l’art à partir d’expériences vécues (artistiques, esthétiques) et de souhaits de vivre encore des expériences d’œuvres telles qu’il avait déjà été possible d’en avoir (et ce n’est pas parce qu’on se tourne vers des choses vécues ou passées qu’on désire un retour en arrière, c’est tout simplement que, puisque cela avait été possible, d’aller aussi loin dans certaines expériences, il doit être encore possible d’en vivre d’autres, à de pareilles ou similaires intensités qui, même si elles ne seront pas les mêmes ni identiques, indiqueront que l’art se transforme toujours, transgresse continuellement, et donne sens à beaucoup de choses, même à nous-mêmes).

.

.

Menu :

- Suite de la série “Chantier”

- 1 ‒ Introduction

- 1a ‒ Gentrification et le rôle des artistes

- 1b ‒ Questions au Projet Neuf

- 1c ‒ Avant-garde ? et place de l’artiste dans la société

- 2 ‒ (S')Occuper (d')un espace est un projet (tout dépend comment on le fait et comment on se comporte)

- 2a ‒ Un projet ? du côté de l’art

- 2b ‒ Pourtant l’art est magique, non ?

- 2c ‒ Le projet du côté des urbanistes

- 2d ‒ Le projet artistique est moteur

- 3 ‒ Le P9 et le site du Moulin du Pé : une expérimentation de projets, un projet d’expérimentations

- 3a ‒ Une expérimentation de projets

- 3b ‒ Un projet d’expérimentations

- 3b ‒ Les problématiques, les risques

- 3d ‒ Comment contourner l’écueil ?

- 3e ‒ Des exemples

- 4 ‒ Une incise : Le P ne sera pas un musée

- 5 ‒ Une hypothèse

- 5a ‒ Le P : un site à destination artistique

- 5b ‒ Références

- 6 ‒ L’École de Barbizon

- 6a ‒ Un insert proustien

- 6b ‒ Les peintres de Barbizon, écoguerriers ?

- 6c ‒ La littérature avant la peinture

- Étienne Pivert de Sénancour

- George Sand et Alfred de Musset

- 6d ‒ La peinture, Camille Corot et L’école de Barbizon

- 6e ‒ Villages et colonies d’artistes

- 6f ‒ Aspects et caractères des colonies d’artistes

- 6g ‒ Les peintres de Barbizon, Théodore Rousseau

- 7 ‒ Site à destination artistique

- 7a ‒ Comité de protection artistique

- 7b ‒ Les soutiens de Victor Hugo et George Sand

- 7c ‒ Les débats et décisions politiques

- 7d ‒ Réserve artistique ; Site à destination artistique ; Série artistique ; Réserve biologique

- 7e ‒ Site artistique et fictions : “le simulacre du pourpre simultanément dans le ciel du P et celui de Fontainebleau”

- 7f ‒ Réserve, série, site artistiques entre “espace délaissé”, “wilderness”, et “lieu sublime”

- 8 ‒ Annexes

- 8a ‒ Définitions des parcs et réserves

- 8b ‒ Flaubert, la littérature retourne à la forêt, 1868

- 8c ‒ La photographie bellifontaine ou fontaineblesque, 1849

.

.

1

Introduction

.

.

1a

Gentrification et le rôle des artistes

Pour commencer d’éclairer toute cette série de questions, citons /[A] des extraits de l'article d’Elsa Vivant et d’Éric Charmes de l’Institut Français d’Urbanisme (Université Paris8), un article paru en 2008 dans la revue “Métropoles”, ainsi que d’autres tirés /[B] d’un second article de Caroline Helfter publié en 2014 dans la revue “Informations Sociales” à propos du livre de la géographe Anne Clerval, “Paris sans le peuple. La gentrification de la capitale” (Éditions La Découverte, 2013) :

-

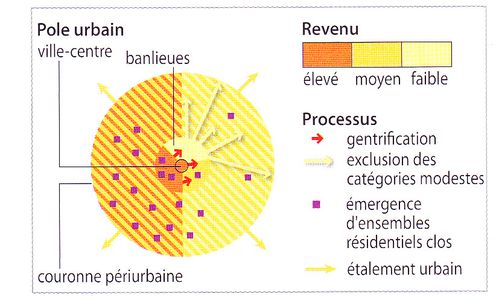

[A] ‒ Ces deux chercheur.e.s se proposent « d’évaluer le rôle des artistes, et plus particulièrement des squats d’artistes, dans la gentrification. La littérature anglo-saxonne insiste en effet beaucoup sur le rôle déterminant de l’arrivée d’artistes plus ou moins marginaux (ceux de la scène dite off) dans le déclenchement de la gentrification d’un quartier. Ces artistes sont considéré.e.s non seulement comme des initiateurs de la revalorisation symbolique des quartiers qu’ils investissent, mais aussi comme des ferments d’un changement d’ambiance qui permettrait l’arrivée de gentrifieurs plus aisés. » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)

-

[B] ‒ « Gentrification » est un néologisme formé à partir du mot « gentry » qui désigne péjorativement la « bonne société » (“anglaise” dans le contexte de la création du terme) et une forme d’embourgeoisement que l’on peut qualifier d’agressive. Un processus d’embourgeoisement urbain s’appuie généralement sur la démolition de lots de maisons et de bâtiments au sein d’une zone habitée suivie par la construction de logements neufs entraînant une revalorisation immobilière brutale et le départ des habitant.e.s les moins économiquement loti.e.s et conséquemment l’arrivée de nouveaux.elles propriétaires d’un niveau économique plus élevé ‒ (Source)

-

[B] ‒ « Les premiers nouveaux habitants à se distinguer nettement des classes populaires résidentes de ces quartiers sont souvent des artistes ou des personnes exerçant des professions culturelles ». C’est d’abord parce qu’ils étaient à la recherche d’espaces disponibles bon marché que ces « gentrifieurs » ont saisi l’opportunité de reprendre des locaux artisanaux et industriels. Rendus rapidement visibles par l’organisation d’événements attrayants, comme les opérations « Portes ouvertes » des ateliers d’artistes, ces découvreurs de quartiers encore méconnus de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie intellectuelle ont contribué à en changer l’image et à y attirer de nouvelles populations. ‒ (Référence : Caroline Helfter, « Contrepoint - Les artistes à l’avant-garde de la gentrification », in “Informations sociales” 2014/4 (n° 184), page 103)

-

[A] ‒ « Cette phase de la gentrification voit se développer les cafés et restaurants branchés, les boutiques de designers locaux, les librairies spécialisées, les galeries, autant de commerces qui transforment le quartier en lieu de ballade pour les citadins. Plus ou moins simultanément à ces processus, des investissements publics ou privés permettent une revalorisation immobilière du quartier (Smith, 2003), puis l’installation de ménages plus aisés. Peu à peu, le quartier acquiert une nouvelle image et devient pour les classes moyennes une zone conquise (ou reconquise). La hausse des valeurs immobilières pousse les habitants originels et parfois les pionniers à partir. Au terme du processus de gentrification, la plupart des logements ont été rénovés et le caractère populaire du quartier n’est plus qu’un souvenir plus ou moins mythifié. […] Ainsi, divers projets urbains récents montrent que la symbolique du squat d’artistes ou du lieu « alternatif » permet de retourner le stigmate de la friche industrielle en atout (Vivant, 2006b). » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)

-

[A] ‒ « [L]a présence d’artistes ne serait-elle pas qu’un indicateur de la gentrification ? Les artistes jouent-ils vraiment un rôle spécifique dans les dynamiques de valorisation des quartiers ? Si certains gentrifieurs accordent un intérêt aux artistes, est-ce le cas de tous les gentrifieurs ? Tous les artistes sont-ils concernés ? En particulier, quel est le rôle des artistes pionniers, souvent associés à l’image de l’artiste d’avant-garde, de l’activiste de la contre-culture et des réseaux alternatifs ? » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)

.

.

.

1b

Questions au Projet Neuf

Ces problématiques peuvent en effet se poser à propos du Projet Neuf puisque l’association collégiale formée et co-gérée sur place par les artistes est en “résidence artistique dans le cadre du projet urbain” (du Moulin du Pé à Saint-Nazaire) et en conséquence bénéficie de l’usage du bâtiment 89 [2] et des 4000m2 d’espaces jardins attenant (avec en complément, lors des premières années, l’usage de la Maison 105 ainsi que l’autorisation de pouvoir expérimenter sur les 8ha du large site en transition (nommé le P) ; et ce sur une durée de cinq années cadrée par un bail/convention d’occupation précaire [2].

Dans ce cadre, la relation au “projet urbain” peut être questionnante.

- N’est-elle pas assujettie à une opération urbaine, masquée et latente, de gentrification ?

- Et en parallèle, l’action <OFF> (= non-mainstream) et alternative d’artistes sur un pareil lieu (nommé par le P9 Libre-Lieu) n’annonce-t-elle pas un autre déplacement vers un projet <IN> (consensualisé par le monde de l’art ou bien, par un autre biais, en devenant “Tiers-Lieu” [2] [3] [4] avec l’arrivée d’autres artistes plus repéré.e.s et davantage présent.e.s dans les dispositifs artistiques institutionnels.

.

le terre-plein du Moulin du Pé en plein changement, août 2023.

le terre-plein du Moulin du Pé en plein changement, juin 2023.

le terre-plein du Moulin du Pé, juillet 2019.

.

.

1c

Avant-garde ? et place de l’artiste dans la société

L’article d’Elsa Vivant et d’Éric Charmes donne un éclairage historique à cette notion d’avant-garde et à la représentation de l’artiste dans la société. Citons-en ici de larges extraits :

-

« En réalité, l’avant-garde est aujourd’hui une figure peu opératoire pour appréhender la place de l’art contemporain dans la société. Sans nous aventurer trop loin en histoire de l’art, il faut rappeler que la notion d’avant-garde a été mise en cause dès les années 1960, en particulier par Harold Rosenberg qui a souligné la perméabilité alors déjà grande entre l’industrie culturelle et les artistes prétendument avant-gardistes (Rosenberg, 1972 : 212-222 ; Harold Rosenberg, “The De-Definition of Art”, University of Chicago Press, 1972). Aujourd’hui, la notion d’avant-garde a perdu de son prestige. Peu d’artistes s’en réclament, ne serait-ce que parce que l’idée d’avant-garde repose sur une conception datée du progrès et des hiérarchies entre valeurs et normes. »

-

« Si l’on s’en tient à la sociologie, divers travaux montrent également que la place de l’artiste dans la société a évolué. Le prestige social actuel de l’artiste trouve ses racines dans l’émergence du mouvement romantique au XIXe siècle, mouvement qui s’inscrit notamment dans le contexte de la naissance de la démocratie contemporaine et de la redéfinition des critères d’excellence sociale suite à la dévalorisation des critères aristocratiques (Heinich, 1998, 2005 ; Nathalie Heinich, “Le triple jeu de l’art contemporain”, Paris, Editions de Minuit, 1998 ; Nathalie Heinich, “L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique”, Paris, Gallimard, 2005). Depuis lors, les représentations sociales de la vie d’artiste sont structurées par la figure de la bohème, autour de laquelle les stigmates de la marginalité économique sont retournés en valeurs positives : l’artiste « choisit » une vie marginale et miséreuse parce qu’il privilégie l’accomplissement de sa vocation. Au cours des décennies récentes, ce choix s’est valorisé, et de marginal est presque devenu dominant (Wilson, 1999 ; E. Wilson, “The Bohemianization of Mass Culture”, International Journal of Cultural Studies, 2, pp. 11-32 [1]). L’activité artistique représente aujourd’hui une activité enviée voire idéalisée : la faiblesse de la rémunération qu’il est possible d’en retirer est compensé par le caractère choisi et non routinier du travail. Ce dernier est perçu comme épanouissant car l’artiste peut laisser libre cours à sa créativité et s’affranchir des contraintes extérieures. La figure de l’artiste rencontre donc deux valeurs essentielles du monde contemporain : celles de liberté et d’autonomie. »

-

« Mieux, au sein même du monde de l’entreprise, l’anticonformisme supposé des artistes a perdu son statut de valeur de rupture pour devenir une valeur dominante, surtout si par anticonformisme, on entend la capacité à décider par soi-même et à prendre des initiatives en s’affranchissant de la pression du contexte social. Ainsi, Luc Boltanski et Eve Chiapello ont bien montré comment le capitalisme a récupéré la « critique artiste » qui, après 1968, avait dénoncé l’aliénation de la vie quotidienne d’individus atomisés et interchangeables. Les arguments de la critique artiste de l’entreprise et de l’économie ont été incorporés dans les discours et les registres de justification des managers (si ce n’est dans leurs pratiques), notamment dans les entreprises dites « innovantes » ou « créatives » (Boltanski et Chiapello, 1998 ; Honneth, 2006 ; Luc Boltanski & Eve Chiapello, “Le nouvel esprit du capitalisme”, Paris, Gallimard, 1999 ; Axel Honneth, “La société du mépris”, La découverte, Paris, 2006). »

-

« Les pratiques, les valeurs et les normes portées par les artistes se sont donc assez largement diffusées dans la société. La convergence est telle que l’on peut se demander si les valeurs portées par les artistes ne sont pas devenues les reflets des valeurs dominantes, plus qu’elles ne précèdent ces dernières. Si on admet cette hypothèse, les choix de localisation des artistes pourraient être non plus des choix avant-gardistes, mais des indicateurs de tendance. Vu sous cet angle, l’artiste pionnier de la gentrification n’est plus qu’un élément d’évolutions urbaines et sociales qui le dépassent ; il est une modalité parmi d’autres de l’investissement d’un quartier par l’industrie culturelle et par une société dont les valeurs dominantes ont changé. Il participe à ce mouvement qui pose la culture au cœur de la création de nouvelles centralités urbaines. »

-

« Mieux, l’underground, le off et l’artiste marginal deviennent des éléments clés, non seulement dans les stratégies de revalorisation urbaine, mais aussi pour le développement économique. Selon l’expert consacré en la matière, Richard Florida, la création de richesses est aujourd’hui portée dans les sociétés occidentales par une nouvelle « classe créative » qui puise son énergie créatrice dans un rapport quotidien avec un milieu bohème et artiste via notamment la fréquentation de cafés et de lieux d’exposition plus ou moins off, puisque selon Richard Florida, « tout ce qui est intéressant se passe aux marges » (Richard Florida, “The Rise of the Creative Class : and How it’s Transforming Work, Leisure”, Community and Everyday Life, New York, NY, Basic Books, 2002). Ainsi, certains espaces autrefois perçus comme marginaux et opposés aux lieux productifs de la ville, sont aujourd’hui considérés et mis en scène comme des éléments-clés dans le régime d’accumulation du capital que d’aucuns qualifient de « post-industriel ». […] L’une des stratégies est d’attirer des artistes pour changer l’image d’un quartier que l’on souhaite régénérer [l'« effet squat »). Cette stratégie est relativement lourde et ne peut être mise en œuvre que par des acteurs puissants tels qu’un aménageur ou une collectivité locale (E. Vivant, “Le rôle des pratiques culturelles off dans les dynamiques urbaines”, Institut Français d’Urbanisme, Champs sur Marne, Université Paris 8, 2006). »

-

« Ceci place d’ailleurs les promoteurs de la gentrification devant une contradiction difficile : comment permettre le développement d’une force de travail « créative » qui se nourrit de modes de vie marginaux qui sont eux-mêmes écrasés par les investissements massifs qui accompagnent la valorisation d’un quartier ? Les artistes off sont en effet généralement victimes du processus qu’ils sont considérés avoir eux-mêmes (involontairement) provoqué et permis. Ceci peut d’ailleurs déboucher sur des conflits ouverts entre ceux qui produisent de la valeur symbolique (les pionniers de la gentrification) et ceux qui lui donnent une expression économique (les promoteurs immobiliers, et les nouveaux accédants à la propriété). » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)

.

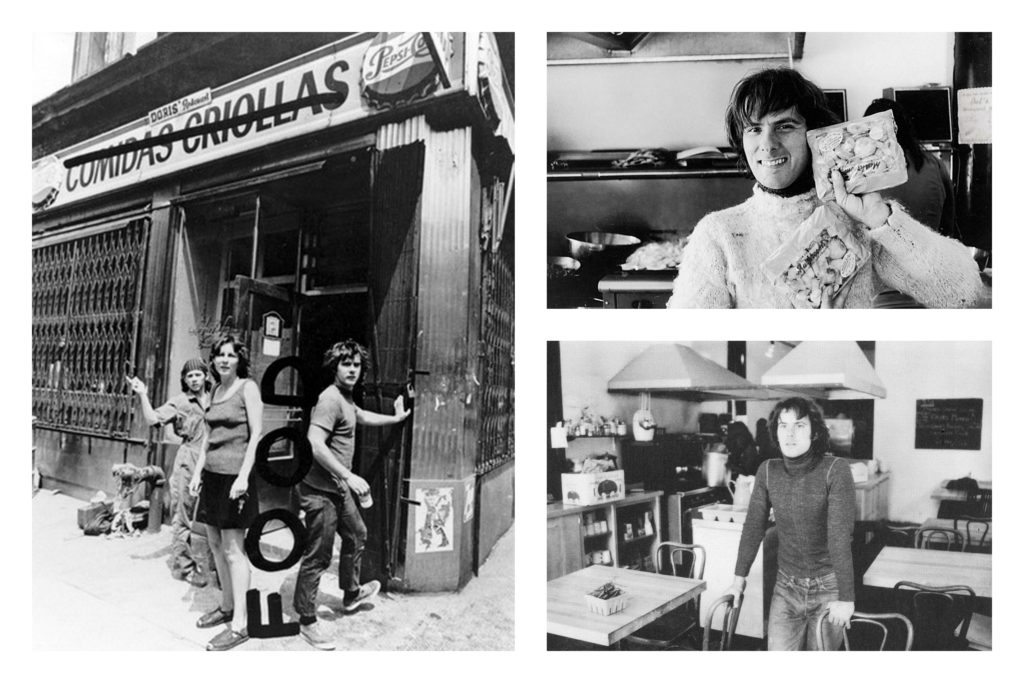

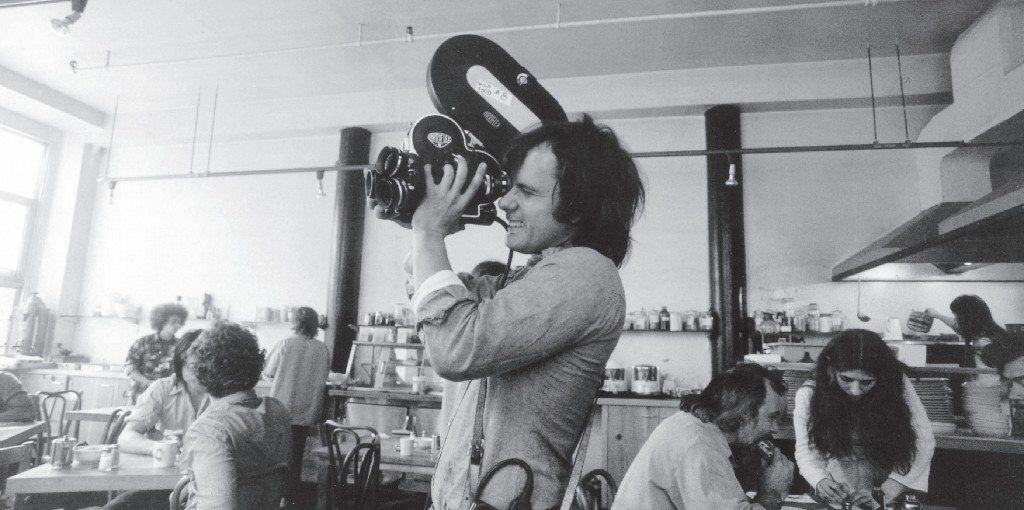

Le 25 septembre 1971, à l’angle de Prince Street et Wooster Street dans le quartier new yorkais de SoHo, l’artiste Gordon Matta-Clark et la photographe et danseuse Carol Goodden ouvrent le restaurant “Food”, conçu comme un soutien à la communauté artistique de Manhattan. (Voir ici sur ce blog une étude à propos de projets de Gordon Matta-Clark dont “Food” (1971-1974))

.

.

2

(S')Occuper (d')un espace est un projet (tout dépend comment on le fait et comment on se comporte)

.

.

2a

Un projet ? du côté de l’art

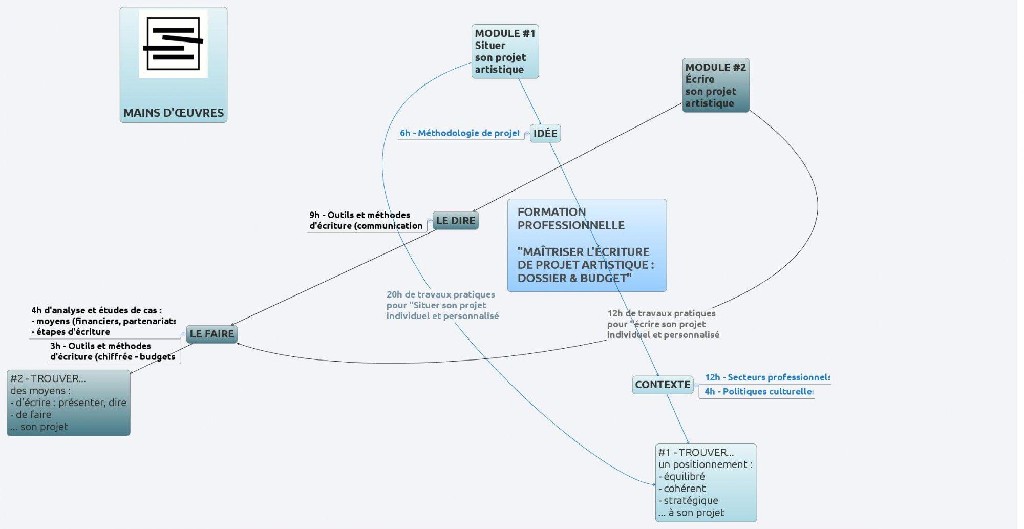

La notion centrale qui motive la résidence du P9 au P est celle de “projet” ; terme employé autant par l’équipe d’urbanistes (projet urbain) que par les artistes (projet artistique) et dont la première hypothèse mise sur la table par le dialogue entre artistes et urbanistes est celle d’expérimenter leurs conjonctions et leurs disjonctions.

Du côté artistique, il est à supposer que le projet est un moment d’expérimentation (tests, prototypes, intentions, hypothèses, séries de prises de décisions, retours et reprises, ratages, repentirs, retouches, etc.) dont l’issue est incertaine tout en employant des curseurs d’effectivité et d’efficacité (ou d’inefficacité si une cible ou un but a été nommé en préalable et sert de jauge et d’évaluation envers un résultat attendu).

Cette partie (en temps et en espace) de projet est perçue comme correspondre à 80 ou 90% du travail artistique et reste invisible (ou reste non cernée, non cernable et impalpable) dans la réalisation “visible” d’une œuvre. Et cette partie de “projet” est à la charge de chaque artiste et non des commanditaires, des prescripteurs ou du public. Et de manière générale, cette partie “atelier/projet/processus” est sujette le plus souvent à de l’indifférence et une action tournée vers ce processus et engagée sur des principes d’entraide et d’autonomie (trans-artistique et trans-générationnelle, notamment recouvrant une attention particulière auprès des tout jeunes artistes) est généralement ignorée, soit crée habituellement une certaine hostilité car qualifiée de “marginale” ou de “dissidente” (en bref = ne jouant pas le jeu).

Cependant, il semble qu’à la suite du XXième siècle, les artistes du XXIième siècle fondent leur pratique sur des “pratiques de projet” (et moins des pratiques d'objet comme cela est apparu au XXième siècle avec le marché de l’art et l’institionnalisation de la diffusion artistique). Et cela même si on peut travailler et expérimenter “sans projet” (ce qui est aussi conceptuel, voire plus conceptuel qu’il n’y paraît : car c’est alors l’intuition qui pilote et sans doute les patterns les plus courants et les plus assimilés), et même si l’art reste production d’objets (c’est simplement la définition de ceux-ci qui change). Et pour de telles pratiques de projet le plus souvent associées à des processus et à l’interaction essentielle avec des contextes et des environnements, il est nécessaire de disposer et d’accéder à “des espaces” : ressources et techniques (c’est le cas du P9 : une base-ressource-nœud de convergences ‒ voir à ce sujet cet article), d’atelier(s), forums, terrains d’essais, etc. ce qui requiert une économie appropriée pour formaliser de tels accès à des bâtiments et à des espaces vacants. Cet accès s’appuie sur une économie soit “privée”, soit “mutualisée” associativement, soit “allouée” (subventions, dispositifs de financement, etc.) (Se référer ici, en partie, à la recherche de Pierre-Michel Menger sur le travail créateur [1] [2] [3] [4]).

.

Documentation Mains d’Œuvres, Saint-Ouen, 2019 ; un exemple de pratique de projet (?). (Source)

.

.

2b

Pourtant l’art est magique, non ?

Dans la plupart des cas et des mentalités, le travail d’un.e artiste est vu à l’aune d’une certaine “magie” de l’art, voire de son “génie” : “des idées qui se réalisent” et qui “agrègent un public nombreux qui adhèrent ensemble à la “beauté” (esthétique, technique) de l’œuvre que l’on voit. Sa réception est consacrée, parfois même “ritualisée” (on la “vernit”, et quelquefois on la “finit” : vernissage, finissage) pour en démontrer l’exceptionnalité.

Mais il semblerait que les artistes soient dans une réalité plus concrète et davantage pragmatique que cela : car “il est impossible de programmer ses idées” (il n’y a pas de “recette”), “le travail artistique est apparemment lent et incertain dans ses aboutissements”, “l’économie (le financement) ne fait pas une œuvre”, qu’une œuvre soit “vue par un nombre important de public n’est pas un gage de son importance”, et que “la juste économie d’un tel travail par rapport à d’autres (activités, “travail(s)”, professions) n’est jamais ou n’est que très rarement atteinte” et pose durement la question d’accès à des moyens de réalisation. Ceux-ci sont en grande partie gérés et prescrits par les institutions sous des formes de sélection qui entraînent une compétitivité agressive (déloyale ?, non désirée ni gérée par les pairs ?), et l’autre partie par le(s) marché(s) et le privé (collectionneurs, commanditaires).

En contre-partie, du côté artistique, et au premier abord, vont de plus en plus primer des principes d’invisibilisation (le public ne voit que 10 à 20% du travail réel) et de précarisation (les moyens ne sont pas au service de l’expérimentation et de la recherche).

.

.

2c

Le projet du côté des urbanistes

Du côté urbanisme, le projet est le prélude à la réalisation technique d’un aménagement selon des conditions économiques et selon des règles de droit, de régulation et de marché. Néanmoins, dans ce second cas (à la suite du “projet” du point de vue artiste), le projet part également d’hypothèses ou de “variables” dont la conjonction aux valeurs les plus hautes sont recherchées et attendues :

- 1/ les conditions économiques sont favorables ;

- 2/ l’accroissement de population dans un bassin périmétré est prévu (voire est inéluctable si on prend un tel point de vue) et donne un retour positif d’attractivité et de développement croissant ;

- 3/ en conséquence des aménagements nouveaux sont nécessairement la solution (le comment n’est pas forcément posé : ériger de nouveaux bâtiments paraît le but premier).

- Pour ce faire la commande territoriale publique passe par des organisations privées (entreprises) selon des cahiers des charges, en passant, dans le cas du Moulin du Pé, par la vente de lots de terrain à des promoteurs qui exécutent les réalisations, peuvent les revendre, et en tirent profits et bénéfices.

.

Le nouveau quartier du Moulin du Pé (crédits : Florence Mercier, paysagiste et JBMN pour Sogeprom&Bremond) (publication décembre 2022). (Source)

.

.

2d

Le projet artistique est moteur

Sous cette notion de “projet artistique”, plusieurs axes sont pratiqués et continuellement interrogés :

-

1/ le projet comme moteur de visions (versus en urbanisme : prévisions et préconisations) (exemples par les artistes, suivez ces fils d’articles : [1], [2], [3], [4], [5], [6], etc.), et en poussant plus loin, le projet comme œuvre ;

-

2/ le projet comme révélateur d’interactions continues et ponctuelles entre artistes, réalisations et environnement(s) (pratiques de terrains [1] [2] [3] [4], trouvailles [1] [2], accueils [1] [2] [3], recherche [1], etc.) ;

-

3/ le projet comme cadre d’expérimentations (d’atelier et de terrain) et de sollicitations (excitations mentales, intellectuelles, visuelles, sonores, etc.) [1] [2], l’association (Projet Neuf) assurant l’accès libre à l’espace et aux ressources, et les garantissant ;

-

Le tout cherchant à révéler des facettes méconnues d’un environnement, et de soi-même dans cet environnement, à l’aide de prismes singuliers (artistiques) et d’instruments de perception (œuvres, actions, dispositifs, etc.) et ainsi à (en) modifier la perception et (y) provoquer des émotions (en offrant des expériences).

.

SOUS-BOIS

‒ « Je t’apporterai un jeune pavot, aux pétales de pourpre [2]. » (Théocrite, “Le Cyclope”)

« Nous n’avons rien à craindre mais beaucoup à apprendre de la tribu vigoureuse et pacifique des arbres qui produit sans cesse pour nous des essences fortifiantes, des baumes calmants, et dans la gracieuse compagnie desquels nous passons tant d’heures fraîches, silencieuses et closes. […] Notre esprit n’a pas, comme au bord de la mer, dans les plaines, sur les montagnes, la joie de s’étendre sur le monde, mais le bonheur d’en être séparé ; et, borné de toutes parts par les troncs indéracinables, il s’élance en hauteur à la façon des arbres. Couchés sur le dos, la tête renversée dans les feuilles sèches, nous pouvons suivre du sein d’un repos profond la joyeuse agilité de notre esprit qui monte, sans faire trembler le feuillage, jusqu’aux plus hautes branches où il se pose au bord du ciel doux, près d’un oiseau qui chante. Çà et là un peu de soleil stagne au pied des arbres qui, parfois, y laissent rêveusement tremper et dorer les feuilles extrêmes de leurs branches. […] Notre esprit n’a pas, comme au bord de la mer, dans les plaines, sur les montagnes, la joie de s’étendre sur le monde, mais le bonheur d’en être séparé ; et, borné de toutes parts par les troncs indéracinables, il s’élance en hauteur à la façon des arbres, Couchés sur le dos, la tête renversée dans les feuilles sèches, nous pouvons suivre du sein d’un repos profond la joyeuse agilité de notre esprit qui monte, sans faire trembler le feuillage, jusqu’aux plus hautes branches où il se pose au bord du ciel doux, près d’un oiseau qui chante. Çà et là un peu de soleil stagne au pied des arbres qui, parfois, y laissent rêveusement tremper et dorer les feuilles extrêmes de leurs branches. Tout le reste, détendu et fixé, se tait, dans un sombre bonheur. Élancés et debout, dans la vaste offrande de leurs branches, et pourtant reposés et calmes, les arbres, par cette attitude étrange et naturelle, nous invitent avec des murmures gracieux à sympathiser avec une vie si antique et si jeune, si différente de la nôtre et dont elle semble l’obscure réserve inépuisable. » ‒ (Marcel Proust, “Sous-bois”, in “Les Plaisirs et les Jours”, ], chap.7, “Les regrets, rêveries couleur du temps, XXVI. Sous-bois, (Petit-Abbeville (Dieppe), août 1895), Éd. Calmann-Lévy, 1896) [1]

.

Si nous reprenons l’étude d’Elsa Vivant et d’Éric Charmes, leur conclusion semble assez claire :

- « Comme d’autres gentrifieurs, les artistes recherchent avant tout la proximité des centres urbains et de leurs ressources culturelles. Simplement, les artistes sont peut-être plus désireux que les autres de bénéficier de ces ressources. Comme, en même temps, ils sont particulièrement mal dotés en capitaux économiques, les quartiers populaires centraux et péricentraux leur apparaissent facilement comme une terre promise. Cette spécificité est d’autant plus marquée que les artistes sont généralement à la recherche de grandes surfaces pour installer leur atelier et que, fort opportunément pour eux, les quartiers populaires péricentraux regorgent de friches industrielles à investir (éventuellement sous forme de squat). C’est essentiellement en ce sens qu’on peut considérer les artistes comme des pionniers. Il est plus difficile en revanche de les considérer comme un groupe social qui ouvrirait une voie nouvelle à d’autres, les artistes eux-mêmes étant parties prenantes d’évolutions qui les dépassent. Ce sont du reste d’autres acteurs du processus (promoteurs, aménageurs publics) qui les mettent en scène en tant que pionniers de la gentrification. » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)

Donc, les artistes sont amené.e.s à accéder à des espaces en correspondance ou en adéquation avec leur propre régime économique dont on a vu plus haut qu’il est généralement très bas, irrégulier et précaire. L’accès à des espaces et des moyens “gratuitement” ou à des coûts très bas est le principal objectif ; comme également, la gestion collective de ces espaces et ressources amenant à plusieurs régimes de mutualisations et d’échanges.

Le paradoxe restant que dans les pratiques artistiques s’allient de façon complexe des aspects compétitifs individuels et des aspects coopératifs collectifs ; le but (notamment pour le Projet Neuf) est que ces aspects ne s’annulent pas ni ne s’excluent l’un l’autre.

Dans ce sens, ce type de projet est dans son fondement à la fois politique (ou politisé) et artistique : il reste centré sur la création artistique et sur l’action artistique en préservant et en animant un rapport conciliant et actif avec ses environnements et, on l’espérerait, avec ses voisinages (afin de ne pas faire dévier la recherche d’autonomie vers une certaine autarcie et isolement).

La question demeurant : comment contourner la tendance opératoire gentrificatrice ? Et par quels moyens ?

.

Street art à Londres / © Mat Brown (Creative commons – Flickr).

.

.

3

Le P9 et le site du Moulin du Pé : une expérimentation de projets, un projet d’expérimentations

.

.

3a

Une expérimentation de projets

Puisque le Projet Neuf se fonde sur une “expérimentation de projet” (commun) et sur un “projet d’expérimentation” (de présence sur un site urbain, social, géographique), il est intéressant de voir comment depuis juin 2019 (l’entrée de l’association dans le bâtiment 89, la maison 105) et depuis l’été 2018 (l’accès aux jardins), quels sont les projets et les attitudes qui peuvent favoriser ce type d’expérimentation et de laboratoire.

Nous pouvons en déceler plusieurs (ou quelques-uns) :

- le “Jardin des Mesures”, “La Pébipologie”, “les WAou” [2], les “Open Summer”, “Nomos Nomade”, “les soirées” (cycle des cinémas, cycle des performances), etc.

.

Le bâtiment 89, là où opère le Projet Neuf à Saint-Nazaire (Source Estuaire, Mireille Peña.

.

.

3b

Un projet d’expérimentations

Tous (ces projets) ont en commun l'exploration publique de formes expérimentales d’expériences d’œuvres (en cours de réalisation, en process, méconnues, spontanées, etc.) sans avoir à désigner un public ou à s’appuyer sur un “capital public” (le lieu n’est pas ERP (établissement recevant du public) et l’association ne s’est pas donné comme mandat et mission de programmer et de diffuser : ce n’est pas son travail et d’autres structures missionnées pour cela le font). L’association avait mené un travail antécédent (entre 2017 et 2019, avant d’avoir accès au bâtiment) par des actions de projets et d’infiltrations dans la ville : le “NEM experience”, “L’Héhodrome”, “Le Petit-Maroc-Île”, “L’Île de Sauvegarde des Échos” (LISE), etc. montrant ainsi d’autres formes possibles d’art dans l’espace public (voir la notion québécoise de “manœuvres” [2]).

Ces projets semblent avoir aussi comme dénominateur commun d'expérimenter le site sous différentes formes (même à l’échelle de la ville) et de montrer le site (sa configuration, son aspect de friche et d’espace en transition, etc.) comme espace d’expérimentation. En étant hors des murs habituels où “l’art se fait” ou où “l’art se montre”, le rapport au contexte est d’emblée posé. En phase de recherche, une problématique est cernée : “comment l’art se comporte dans des contextes” (a priori non dévolus à l’art) ? Ce qui amène à des questions d’écologie, de sociabilité, d’interactivité, d’économie, etc. par rapport aux milieux.

.

WAou, série de workshops artistiques (ou pas), convention P9 / Ensa Bourges. Document de l’exposition “Bisous WAou”, galerie La Box, janvier-février 2023 (le fil WAou sur ce blog.

.

.

3c

Les problématiques, les risques

Si la problématique “d’occuper” un site, de façon temporaire (squats, occupation précaire, etc.) est questionnante, d’une part politiquement (légalité, illégalité, autorisation), et d’autre part économiquement (en nature, subvention), il s’agit de voir si les enjeux de cette présence dans et sur un lieu et de cette “occupation” (s’occuper d’un espace) restent artistiques ou dépassent l’art au service d’un urbanisme et d’une économie galopante.

Le Projet Neuf en tant qu’association et regroupement d’artistes ne met-il pas ses dernièr.e.s en porte-à-faux ? Entre un travail gratuit (ou tellement peu onéreux) de gardiennage et de maintenance (celui-ci étant incomparable avec le coût réel d’un tel travail fait par une entreprise) et d’être une sorte de tampon “paisible”, “pacifiant”, “d’animation”, sur une période où un terrain est dans une période d’attente (et apparaît conséquemment délaissé et disqualifié) avant sa valorisation immobilière et la capitalisation de sa plus-value (voir citation ci-dessous).

-

Est-ce que cette présence et ce travail bénévole ne cachent pas ou maquillent une gentrification en cours qui ne fera qu’engendrer des inégalités plus grandes ?

-

Le deal est-il juste ? (entre bénéficier d’un espace et accepter une instrumentalisation)

-

La présence et l’occupation sont-elles automatiquement complices ?

-

Et les projets initiés sont-ils ou peuvent-ils être vus comme gentrificateurs ? (ce qui a provoqué une question récente : “La Pébipologie est-elle elle-même gentifricatrice ?”, par omission ou par défaut…)

-

« Ainsi, divers projets urbains récents montrent que la symbolique du squat d’artistes ou du lieu « alternatif » permet de retourner le stigmate de la friche industrielle en atout (Vivant, 2006b). Le rôle des artistes plus ou moins précaires dans la revalorisation symbolique des quartiers populaires a également été mis en évidence dans diverses études (Bidou et Poltorak, 2008). […] Ces travaux ne s’intéressent pas spécifiquement aux squats ou aux lieux « alternatifs », mais ils accréditent la thèse d’un rôle pivot des artistes (au sens large de la catégorie) dans la gentrification. » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)

.

Jardin des Mesures et Projet Neuf, Fête des Mûres, mai 2022.

.

.

3d

Comment contourner cet écueil ?

Si on s’attache à La Pébipologie, il est peut-être intéressant de relater certains faits et exemples qui indiquent certaines formes de résistance que peut avoir un projet artistique par rapport à de tels enjeux (politiques, économiques, immobiliers).

En première instance, on tendrait à croire qu’un projet artistique ne fait pas le poids en face de tels enjeux (on dira qu’il est le plus souvent d’emblée décribilisé), et même qu’un projet d’art ne peut avoir d’impact sur eux tant les domaines sont volontairement disjointés et vus non équivalents.

.

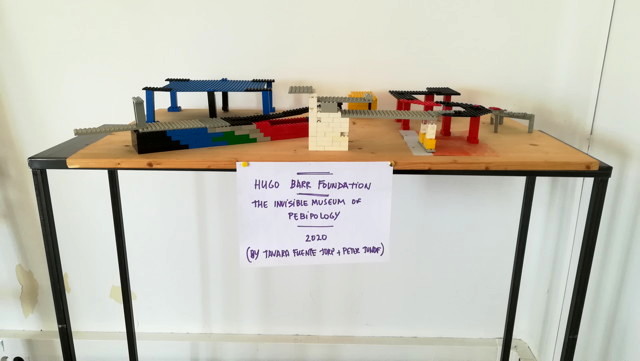

1/

- Pourtant lorsque le MIP (Musée Invisible de la Pébipologie) est né, il a été présenté à des membres de l’agglomération (Communauté de communes), photos à l’appui (celles où l’on voit le MIP se poser sur le terre-plein), il y eut un certain émoi avant que la réponse ne tombe : “il est bien entendu impossible qu’une telle construction existe, il y a un projet urbain prévu” ; à laquelle nous avons répondu : “Pas de soucis, il s’agit d’un Musée invisible, il ne gênera en rien le projet urbain”. Néanmoins, le doute a persisté car la photographie montrait bien une réalité (= qui reste dans l’œil). Et puisque La Pébipologie apparaît comme un instrument optique de terrain et comme un projet de production peu additif d’œuvres physiques (des “contre-monuments” en quelque sorte si on essaie de répondre à la question de l’art dans l’espace public posée par les politiques culturelles) ‒ voire ne serait-il pas un projet de déproduction (en parallèle de la notion de décroissance) ? ‒. C’est un projet qui par l’empreinte mentale via la perception rétinienne des images (voir des images est faire exister), toutes prises sur le terrain lui-même, font exister automatiquement les œuvres à partir du moment que l’on repose le regard sur le terrain. Ce Musée en plein air existe maintenant et dorénavant de façon permanente (dans les regards et dans les esprits) et dématérialisée. Il sera difficile de défaire cette image du Musée de la réalité du site (tout du moins de son état capté avant les opérations d’aménagement). La ville n’avait pas de musée auparavant ; aujourd’hui elle en aurait un (sans le savoir). Pour le voir, il faudra pratiquer et feuilleter sur le terrain la publication des Tomes de La Pébipologie [1, paragraphe 8] [2].

.

2/

- À un autre moment, l’agent de la Communauté de communes en charge du projet urbain du Moulin du Pé a été interrogé par ses supérieurs : “que font ces artistes dans le bâtiment et sur le site ?”. Il a suffi à cette personne de poser sur la table le premier volume prototype de La Pébipologie (cette version faisait 800 pages) pour faire taire les suspicions ou les reproches éventuels. (fait raconté par l’agent)

On n’en fera aucune déduction (est-ce l’épaisseur et le poids qui ont fait peur ?, est-ce le titre “déclaratif” et “compliqué” qui a tout de suite dérouté ou convaincu ?, etc. etc.) mais effectivement par la suite l’association n’a pas été interrogée à propos de sa présence “utile” sur le site : le bail a été reconduit chaque année tacitement sans demande d’évaluation et de restitution des activités de l’association en contre-partie de la gratuité d’usage des lieux.

.

3/

- D’autre part, lorsque l’une des artistes de La Pébipologie, Sally Mara Closterwein, a démarré son projet des “Parcelles Délaissées” avec l’intention de poursuivre le projet inachevé “Reality Properties : Fake Estates” (1973-1974) de Gordon Matta-Clark, nous avons fait une réunion avec l’agent responsable du projet urbain. Le point de départ était que sur le cadastre du terre-plein du Moulin du Pé apparaissait une minuscule parcelle : la 0106 ; et que l’artiste était intéressée pour savoir si elle resterait accessible et en l’état dans le cadre du projet d’aménagement. Nous avons expliqué notre recherche sur les parcelles délaissées et l’intention de développer le projet sur toute la commune de Saint-Nazaire (et peut-être de l’agglomération). Après la surprise exprimée par l’agent, c’est l’intérêt qui a grandi mais que là, dans ce cas concret, les parcelles du terrain allaient être rassemblées pour créer les lots à vendre aux promoteurs. Donc cette parcelle n’existerait plus. Son exigüité si attrayante disparaîtra. Toutefois l’échange a continué au sujet d’un accompagnement pour d’autres parcelles délaissées de la collectivité territoriale. Le projet est resté ouvert et est encore aujourd’hui “potentiellement” réalisable.

La question a ressurgi lorsque des promoteurs candidats à l’achat du premier lot à construire sont venus rencontrer l’association. On se souvient de l’un d’entre eux avec lequel nous avons discuté de 1% et de la possibilité de réserver un ou des espaces pour des réalisations artistiques. Néanmoins, dans ce cas, nous ne sommes plus dans l’exemple d’une parcelle délaissée, mais “attribuée”, ce qui change complètement la donne.

Nous pourrions de même relater d’autres exemples touchant les autres projets : avec les jardins (Jardin des Mesures, les WAou, les Open Summer, etc.).

Mais ce que nous avons découvert avec ces premiers exemples, c’est qu’une façon de contourner les effets de la gentrification serait de s’appuyer sur “les puissances de l’art” ‒ et non sur l’organisation d’un “contre-pouvoir” des pouvoirs de l’argent, de la capitalisation, de l’accompagnement politique et des manipulations qui en découlent ‒. Ces puissances que nous évoquons sont à même de créer des vraies fictions (réelles) (car tout cela n’est jamais “pour du beurre”) pour contrer les mauvaises fictions (qui de leur côté maquillent ce qui se trame réellement aux dépens des personnes sur le site qui ne feront que subir ou être instrumentalisées ou être mises devant le fait accompli).

.

La Pébipologie, le Musée Invisible de La Pébipolie, MIP, juillet 2020.

.

.

3e

Des exemples

Pour cela des exemples historiques et actuels sont utiles à rappeler, autant pour leurs échecs, leurs défections que pour leurs succès (ce qui sans doute donnera lieu à d’autres études plus tard) :

-

les centres autogérés au Québec (et les artist-run spaces : [1 [2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]) (la littérature à ce sujet est abondante)

-

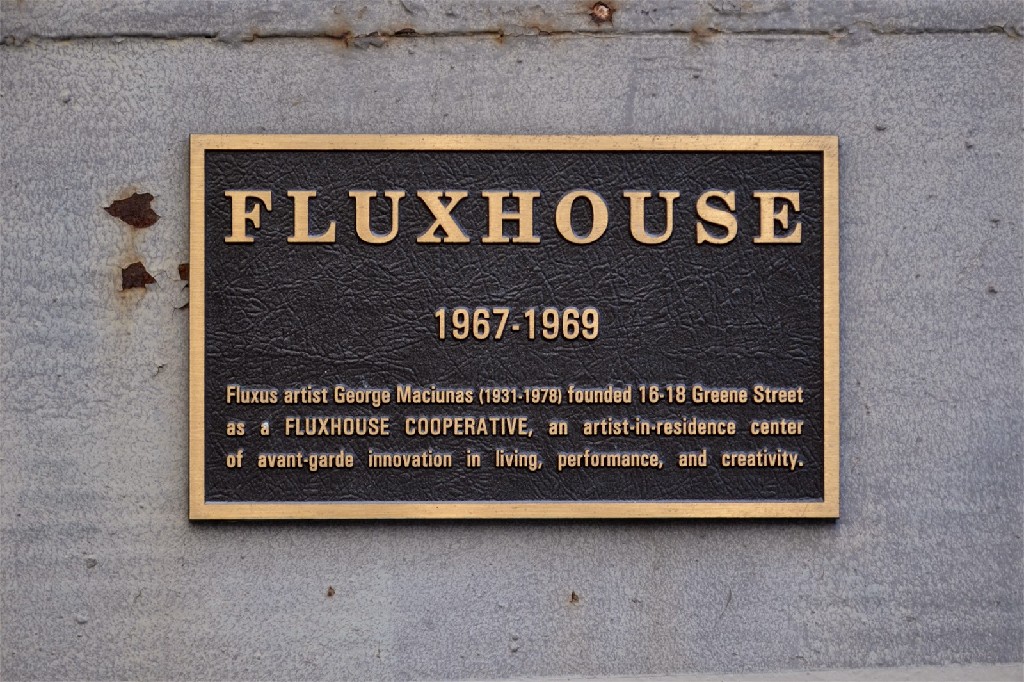

Le projet de “Fluxhouse Cooperatives” (1966-1975) mené par George Maciunas à New York [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

-

le dispositifs de commandes dans l’espace public en Angleterre (Arts Council England / Creative People and Places), en Irlande (The Arts Council Ireland / Artist in the Community Scheme) et en France (les Nouveaux Commanditaires). À titre d’exemples : les études menées par Estelle Zhong-Mengual dans son ouvrage “l’art en commun” à propos des artistes Jeremy Deller, Marcus Coates et le duo Lone Twin) (là, il y a beaucoup à aller chercher, à trier, pour bien différencier les dispositifs)

-

les films et projets d'Andrew Kötting se basant sur des faits historiques revisités et sur la psychogéographie comme moyen d’exploration d’un espace [1] [2] [3] [4] [5] [6] (un petit article là-dessus ce serait pas mal ‒ ici une interview de 2017)

-

Le Land Art américain (étudier comment les projets des artistes américains du Land Art (Earthworks) ont pu être réalisés sur des terrains à l’aune des questions de propriété, d’usage, de pérennité, de signalisation, etc.) (voir les images ci-dessous) (sur ce point, beaucoup de travail encore à faire)

-

Comme également des initiatives et des recherches actuelles et historiques que nous commençons à étudier : La Foncière Antidote ; La redirection écologique et les communs négatifs ; les questions de l’art et l’argent et la pensée de Karl Polaniy à propos de ce qui est non-monnayable ; celle de Günther Anders face à la stupeur ; le positionnement de la psycho-géographie (la dérive) par rapport à l’art ; choisir le silence et l’invisibilité ? ; etc. (tout cela est à trier et à articuler pour arraisonner les questions posées au sein du Projet Neuf via l’espace de recherche)

.

-

et ce que nous allons voir plus bas : l'École de Barbizon

-

etc.

.

Fluxhouse Cooperatives, George Maciunas, Soho, New York.

.

.

4

Une incise

.

.

Le P ne sera pas un musée

- « Vous voulez exposer des objets ? Alors, construisez un musée et si vous voulez que ça devienne une attraction qui mette votre ville, votre pays, sur la carte mondiale, prenez un.e architecte star, gentrifiez l’environnement, ajoutez des boutiques de design, une librairie, des restaurants, pensez à des animations et surtout n’oubliez pas un emplacement iconique pour les selfies. »

(Françoise Vergès, Entretien avec Johan Faerber, revue en ligne Diakritik, 13 mars 2023)

.

Nancy Holt, “Sun Tunnels”, Great Basin Desert, Utah, 1976.

Robert Smithson, “Spiral Jetty”, Great Salt Lake, Utah, 1970.

Michelle Stuart, “Niagara Gorge Path Relocated”, Lewiston, NY, 1975.

Richard Long, “Dusty Boots Line”, the Sahara, 1988.

.

.

5

Une hypothèse

.

.

5a

Le P : un site à destination artistique

-

Et si par les projets activés sur place ‒ par La Pébipologie, par Le Jardin des Mesures et le PavÉ [2], par les WAou, par les Open Summer, ou encore, de façon plus large, par LISE L’Île de Sauvegarde des Échos, etc. ‒, l’ensemble du site géographique ‒ le bâtiment 89, les jardins, le 105], le terre-plein en friche ‒ avait pris durant ces quatre-cinq années (2018-2019/2023) une qualité nouvelle qui serait devenue reconnaissable et qui permettrait au site de demeurer et de se maintenir tel un espace d’expérimentations artistiques (= un libre-lieu) et une œuvre-milieu ?

-

Les opérations en cours du chantier d’aménagement et de terrassement pour le futur projet urbain remplace dorénavant par d’autres vues, plus classiques, moins expressives et moins énigmatiques, les aspects visuels de ce qui suscitait jusqu’à présent les projets et les projections ‒ les buttes du [P], la sierra du ouesterne, le lac et le promontoire, les jardins du sanatorium, les distances et les profondeurs cinémascopiques, etc. ‒ et qui enclenchait des nouvelles méthodes de fictions et de fabrications d’images et de récits ‒ notamment celles “trouvées” dans le cadre de La Pébipologie : la stratégie du filet, la tactique du déguerpissement, le principe des trous et des buttes et ses corollaires de la chapologie et de ses formes coloradaho, son côté flanc du Vésuve, lande maritime de Montauk, Trouville / Holetown / Charlestown et lande de Lunebourg (au passage : qui fut la première réserve naturelle d’Allemagne créée en 1910), la géopoétique de la lémancolie, la paisabilité du sanatorium, le jumelage avec des doubles tel le site angevin du Vaujou (sur la couverture des Tomes de La Pébipologie) et celui espagnol de Berrocal, etc. etc. ‒. Le “site” du P a-t-il disparu, annulé et remodelé par les machines du BTP ?

.

L’espace du P, juillet 2020.

Août 2022.

.

-

Et si, en prenant l’exemple des procédés optiques qui fondent La Pébipologie ‒ ceux entoptiques (images et visions internes, dans l’œil), paréidoliques (qui permet de distinguer des formes dans d’autres formes), kaléidoscopiques (des faisceaux de réfractions et de réflexions), hypnagogiques (visions et images flottantes), d’où l’importance du rôle des lentilles de Spinoza Spinola ‒ combinés et associés aux questions de la véracité et de la capacité imageante du réel que démontre la reproduction photographique et à celles, davantage transportantes, des images mentales produites par la lecture ‒ André Malraux parlait à propos du “Musée Imaginaire” de « contagion » et de « fiction sérieuse », Maurice Blanchot ajoutera d’un « apparent désordre », par le biais et le double-moyen de l’écriture (la “praxis” littéraire et l’expérience “affective” que décrit Marielle Macé) et de la « création par la photographie » (Source)) ‒, le site ne pouvait disparaître et ne pouvait que perdurer, et qu’à présent, maintenant que les images sont créées et établies et qu’elles sont imprimées dans nos esprits et nos expériences ‒ à l’image de celles de l’existence du MIP le Musée Invisible de La Pébipologie, existence qu’on ne peut plus dénier, comme celle encore à l’état de potentiel, d’une cartographie des échos dans la ville réactivables par les cris des habitant.e.s (LISE) et d’infiltations hypothétiques rendant le quotidien et le hasard dans leur propre magie respective ‒, il serait impossible de les faire disparaître, La Pébipologie, notamment, étant leur instrument optique de visibilité.

-

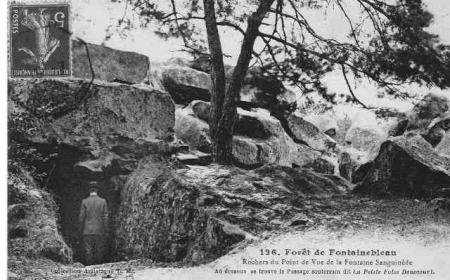

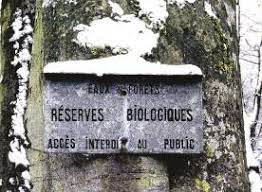

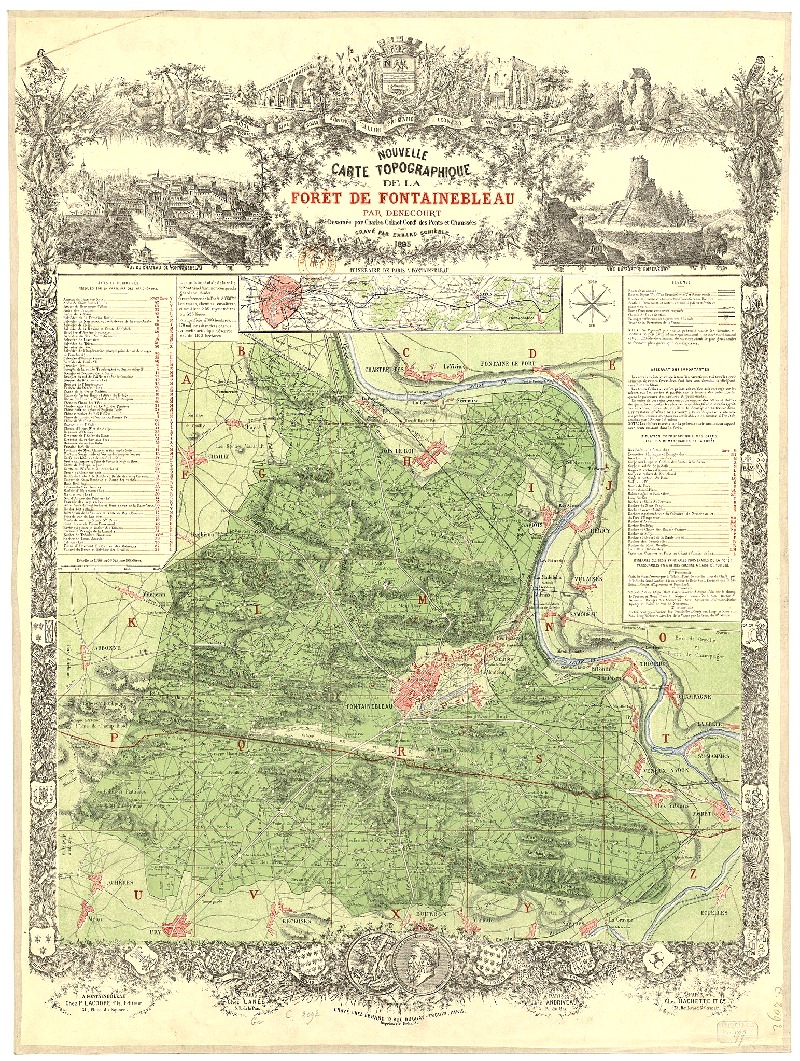

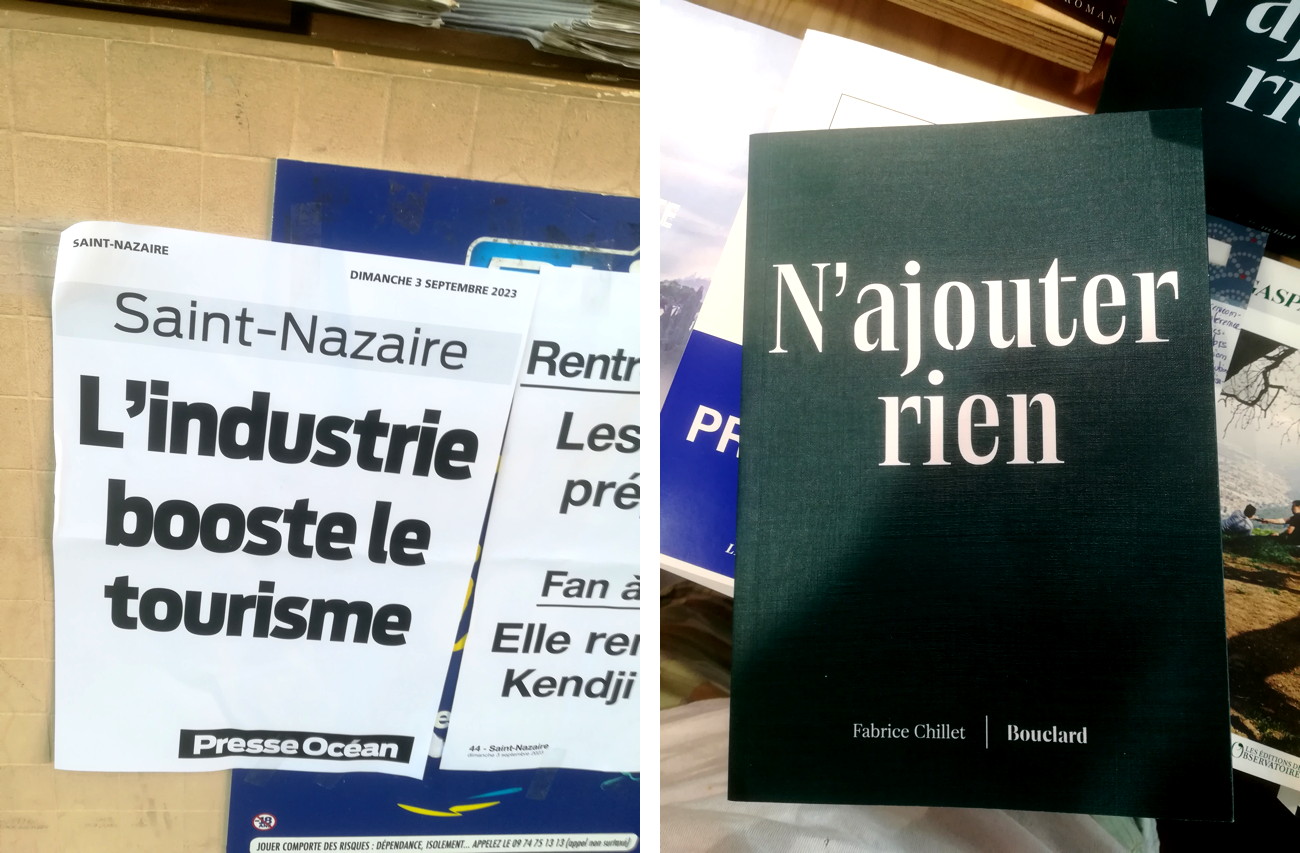

Ne pourrions-nous pas déclarer le site du P comme “site à destination artistique”, tel un “Shangri-La”, un “Yoknapatawpha”, un “Balbec, une “Terremer”, un “riverrun” ? C’est-à-dire un espace à la fois physique, virtuel et imaginaire, qui, à l’instar d’un “parc”, d’une “réserve” (termes qui ne font pas partie du bon vocabulaire à employer mais qui donnent le “ton” de la proposition), et du premier “site artistique” préservé qu’en son temps l'École de Barbizon a pu initié par l’obtention d’un décret officiel en 1853 qui a permis de mettre hors exploitation et de soustraire à tout aménagement tout un espace de “production d’images” en plein air et sur le motif (les membres de cette École étaient peintres) dans la forêt de Fontainebleau ? (voir paragraphes suivants)

-

La reconnaissance d’une telle entité aurait l’avantage d’être peu coûteuse et peu onéreuse (en tout cas à une échelle non équivalente à celle d’un projet immobilier) et le bénéfice de laisser imaginer comment librement la représenter et la signaler sans qu’elle ne capture et ne capte un espace ni ne participe d’un mécanisme d’attractivité, d’urbanisation et de croissance productiviste. Elle serait un “moins” parmi des “plus”, un “moins” beaucoup plus intensif, discontinu, troublant et émotionnel, davantage affectée, tolérable et désirable, que toute chose ajoutée et érigée.

.

Peintres à Barbizon, fin du XIXième siècle.

Camille Corot, “Paysanne en forêt de Fontainebleau”, vers 1830-1832 ©Senlis, musée d’Art et d’Archéologie - (crédits : C.Schryve).

.

5b

Références

« L’intuition artistique ressemble en effet aux hallucinations hypnagogiques − par son caractère de fugacité, − ça vous passe devant les yeux, − c’est alors qu’il faut se jeter dessus, avidement. Mais

le plussouvent aussi l’image artistique se fait lentement – pièce à pièce – comme les diverses parties d’un décor que l’on pose. »

(Gustave Flaubert, “Correspondance (1829-1880)”, Lettre de Flaubert à Hippolyte Taine, Croisset, 20 novembre 1866, Bibliothèque nationale de France, NAF 28420, f°12-13. Et inLa Pléiade, t. III, p. 561) (Source1 ; Source2 ; Source3 ; Source4)

« Nous distinguerons donc les images dont la matière est empruntée au monde des choses (images d’illustration, photos, caricatures, imitations d’acteurs, etc.) et celles dont la matière est empruntée au monde mental (conscience de mouvements, sentiments, etc.). Il existe des types intermédiaires qui nous présentent des synthèses d’éléments extérieurs et d’éléments psychiques, comme lorsqu’on voit un visage dans la flamme, dans les arabesques d’une tapisserie, ou dans le cas des images hypnagogiques, que l’on construit, nous le verrons, sur la base de lueurs entoptiques. » (Jean-Paul Sartre, “L’Imaginaire”, Gallimard, 1940, p.44)

« Dans le demi-sommeil, nous avons affaire à des consciences imageantes. Reste à savoir quelle est leur matière (…). Pour beaucoup d’auteurs, cette matière est fournie par les lueurs entoptiques. »

(Jean-Paul Sartre, “L’Imaginaire”, Gallimard, 1940, p.59)

« L’image hypnagogique ne se donne pas comme étant quelque part (…), elle n’est pas entourée d’un univers imaginaire. Au contraire, le personnage du rêve est toujours quelque part. […] Ainsi l’image hypnagogique est une apparition isolée, « en l’air », pourrait-on dire, le rêve est un monde. »

(Jean-Paul Sartre, “L’Imaginaire”, Gallimard, 1940, p.214)

« Je ne fais pas non plus allusion à ce qu’on appelle “muscae volitantes” – ombres projetées sur les bâtonnets de la rétine par des atomes de poussière dans l’humeur vitrée, qui sont perçus sous l’aspect de filaments transparents s’en allant à la dérive à travers le champ visuel. Ce qui se rapproche le plus, peut-être, de mes mirages hypnagogiques, c’est la tache colorée, le coup de poignard d’une image persistante, dont la lampe, que l’on vient juste d’éteindre, blesse la nuit palpébrale. »

(Vladimir Nabokov, “Autres rivages”, 1951, traduction de Yvonne Davet, in “Œuvres romanesques complètes”, t. II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2010, p.1168)

« Pour assurer un arrière-fond complètement lisse, il faut éliminer les gargouilles hypnagogiques et les essaims entoptiques qui tourmentent la vision fatiguée résultant d’une satiété d’étude d’une collection de pièces de monnaie ou d’insectes. »

(Vladimir Nabokov, “L’Original de Laura” (posthume), 1940, p.59)

« Si vous regardez tous les murs tachetés de diverses taches ou avec un mélange de différents types de pierres, si vous êtes sur le point d’inventer une scène que vous serez en mesure de voir une ressemblance avec divers paysages différents ornés de montagnes, rivières, rochers, arbres, plaines, vallées larges et divers groupes de collines »

« Je ne manquerai pas de mettre, parmi ces préceptes, une invention qui, bien que petite et ridicule est utile pour exciter l’imagination. Regarde sur un mur barbouillé de taches ou de pierres mélangées, tu y verras des paysages, des montagnes, des fleuves, des batailles, des groupes ; tu y découvriras d’étranges airs de paysages que tu pourras ramener à une bonne forme. Il en est de ce mur comme du son de la cloche où tu entendras ton nom ou un vocable que tu imagineras. » (Leonardo da Vinci, “les 14 manuscrits de l’Institut de France”, Manuscrit n°2038 italien, de la Bibliothèque Nationale, acquisition 8070, folio 22 v., traduction Joseph Péladan, Paris, Bibliothèque internationale d’édition, E. Sansot et Cie Éditeurs, 1910, p.64) (Source)

« […] dans le nom de Balbec, comme dans le verre grossissant de ces porte-plume qu’on achète aux bains de mer, j’apercevais des vagues soulevées autour d’une église de style persan. »

(Marcel Proust, “À la recherche du temps perdu”, Tome 1, “Du côté de chez Swann” (1913), vol. 2, troisième partie, “Nom de pays: le nom”, p.231) (Source)

.

La lande de Lunebourg en Allemagne si chère à l’écrivain Arno Schmidt. (référence

.

.

6

L’École de Barbizon

.

6a

Un insert proustien

- ‒ « Ce n’est pas seulement une forêt que je voudrais voir, c’est Fontainebleau… Un endroit unique, vivant, personnalité qui ne se retrouve à nul autre endroit du monde, faite de l’âge de ses rues, de leur ouverture sur la forêt, des traits des collines, de la figure de la plaine, cette chose unique qu’est un lieu, individualité symbolisée par son nom qui n’est en effet à aucun autre : Fontainebleau, nom doux et doré comme une grappe de raisin soulevée. Ce lieu auquel je pense tant, que je désire tant voir, existe […] »

(Marcel Proust, “Jean Santeuil”, 1895-1900, cité par Anne Vallaeys dans “La Forêt Des Passions” (2000), histoire littéraire et artistique de la forêt de Fontainebleau)

.

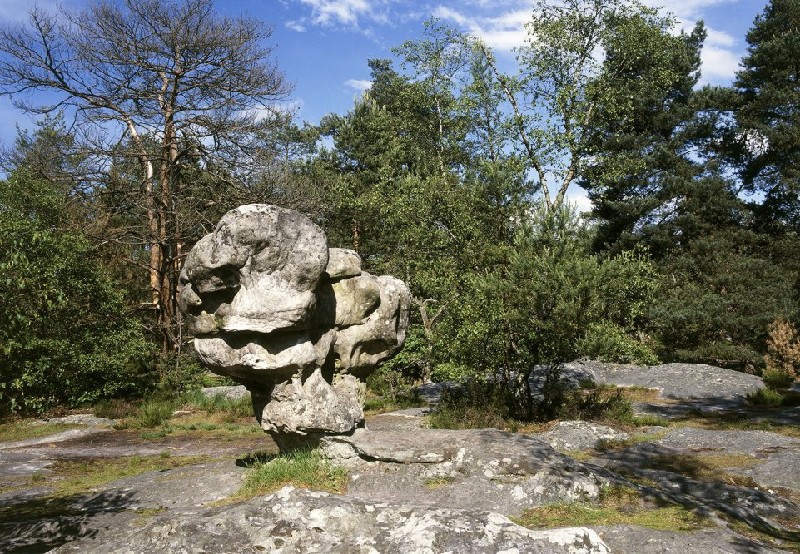

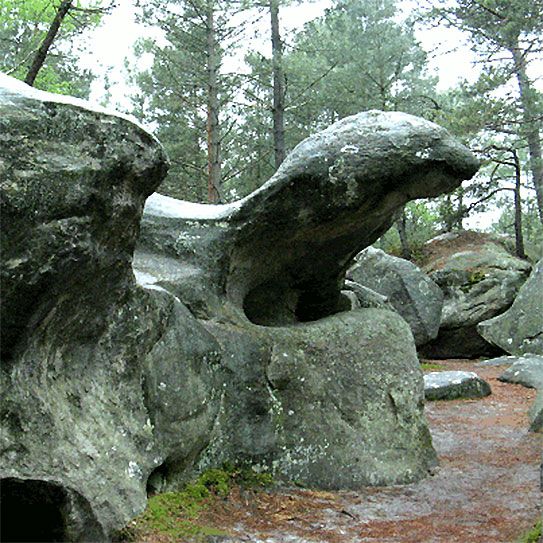

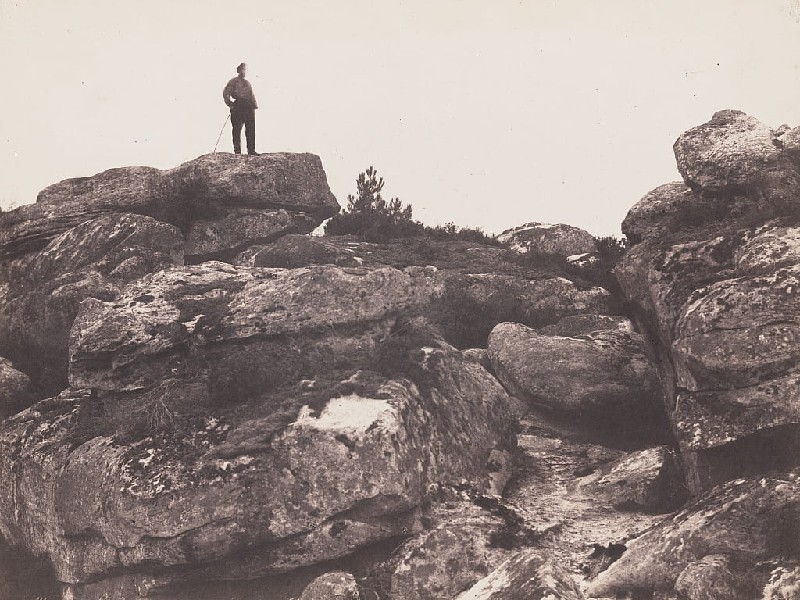

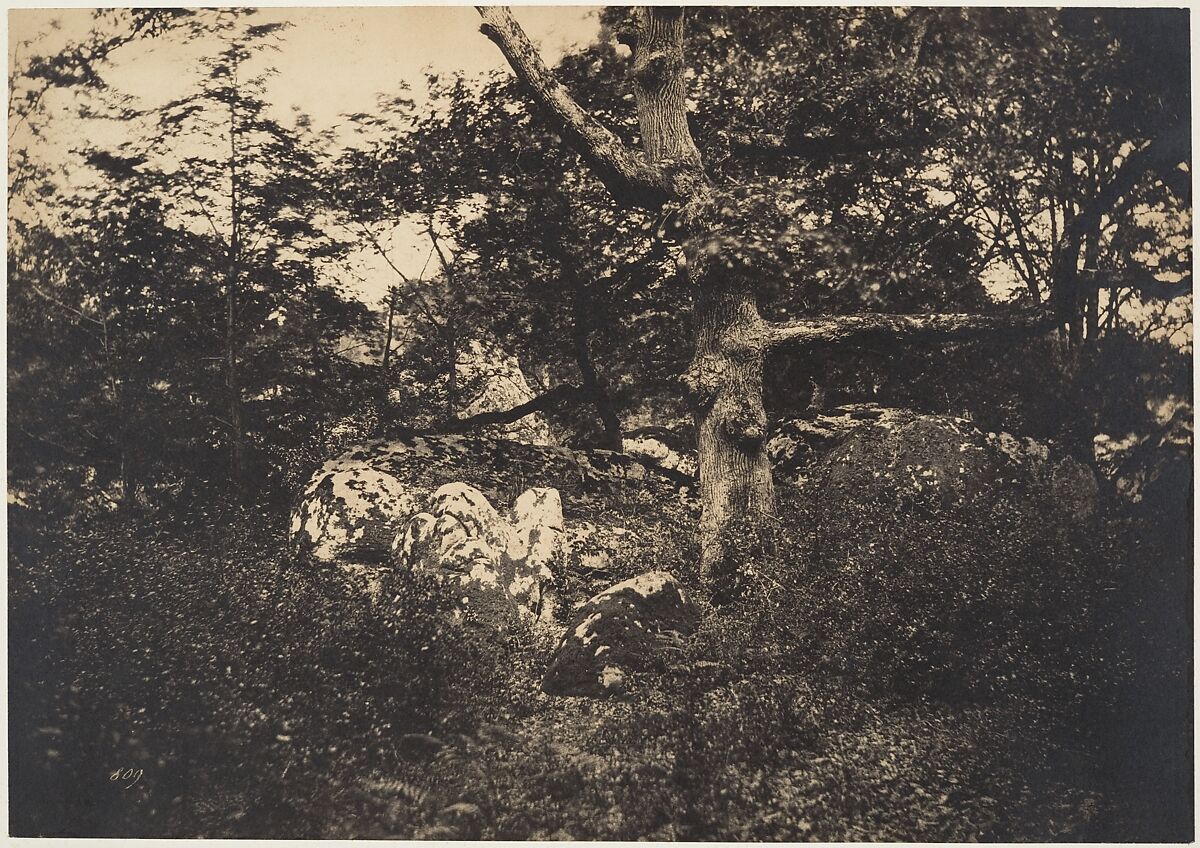

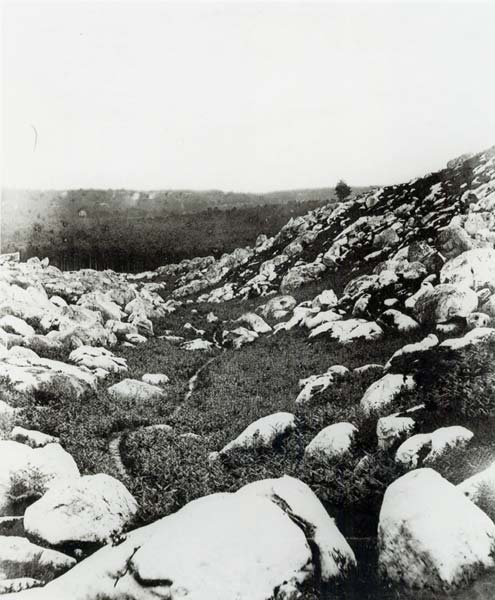

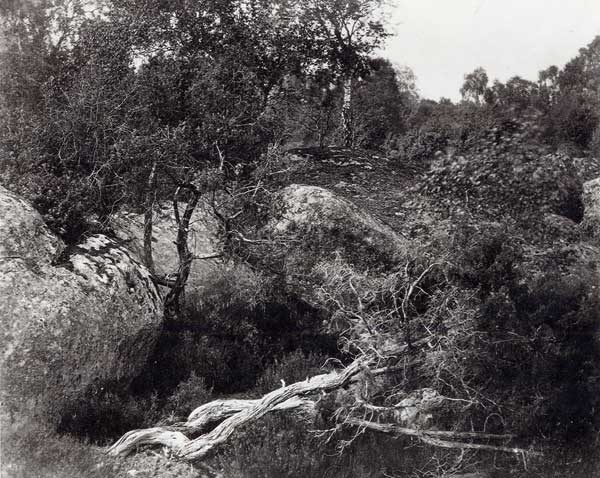

Vues en forêt de Fontainebleau.

.

.

6b

Les peintres de Barbizon, éco-guerriers ?

Alors en effet nous avons cité le peintre Diaz de la Peña dans un article précédent. Nous mettions ses peintures de sous-bois en relation avec nos visions sur le P afin de maintenir et soutenir ces dernières à présent que le chantier d’aplanissement du terrain est en cours éliminant une à une les scènes vues [1]. Et en creusant un peu, on a découvert progressivement le lien entre ces questions de gentrification et le mouvement de l’École de Barbizon.

Tout cela en partant de Narcisse Diaz de la Peña qui était un peintre français de paysages et de figures, membre fondateur important et influent de l'école avant-gardiste de Barbizon.

Pour la plupart des chercheur.e.s, les peintres de Barbizon furent des pionniers de la protection de la nature. Émus par la beauté et la fragilité de la forêt de Fontainebleau, ils réclamèrent à Napoléon III la création de réserves paysagères sur le site. Leur combat fut à l’époque relayé par George Sand, vue également comme précurseuse de l’éco-féminisme (Source).

‒ « Grâce à eux [les peintres de Barbizon], cette forêt a été le premier site naturel à avoir fait l’objet de mesures de protection. La création, en 1861, d’une réserve artistique a servi de référence pour la création du premier parc national au monde, celui de Yellowstone, aux Etats-Unis, en 1872 ». Occupant 25 000 hectares, dont 80% sur la commune du même nom, Fontainebleau constitue la plus grande forêt de plaine d’Europe, offrant une extraordinaire mosaïque de milieux naturels, forêts, dunes, zones humides, etc. et un massif au carrefour d’influences climatiques atlantique et continentale, d’où une juxtaposition d’espèces et d’habitats, avec une végétation quasi méditerranéenne. (Source).

Les peintres de Barbizon firent aboutir cette première initiative de protection de la nature dans le monde : étaient-ils ainsi les premiers “écoguerriers” [2] [3 tels qu’on a commencé à appeler les défenseurs écologistes dans les années 70-80 ?

Replongeons-nous dans cette histoire.

À cette fin, nous allons opérer en mosaïque par “coupures aux ciseaux” et “collage” de différents textes et articles glanés sur Internet.

.

.

.

6c

La littérature avant la peinture

.

Étienne Pivert de Sénancour

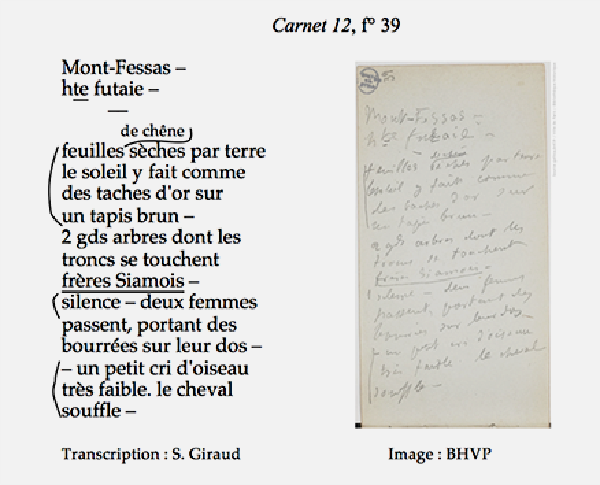

En 1804 parait “Obermann”, un roman épistolaire d'Étienne Pivert de Sénancour (1770-1846). « Promeneur solitaire » dans la lignée de Jean-Jacques Rousseau, son héros Obermann se livre à de sombres rêveries tout en parcourant « les rochers stériles et les bois de Fontainebleau » (Source). La reconnaissance de l’œuvre est tardive, et doit beaucoup aux éloges de Sainte-Beuve (1832) et de George Sand (1833). C’est le commencement de la vue de la forêt de Fontainebleau comme site de mises en récit. (Source2, p.83)

- ‒ « Il faut que je vous parle davantage de ce lieu un peu étranger au milieu de nos campagnes. Vous comprendrez mieux alors comment je m’y suis fortement attaché. […] je parcourus avidement ces solitudes ; je m’y égarais à dessein, content lorsque j’avais perdu toute trace de ma route, et que je n’apercevais aucun chemin fréquenté. Je me retournais aussitôt, je m’enfonçais dans le plus épais du bois ; et, quand je trouvais un endroit découvert et fermé de toutes parts, où je ne voyais que des sables et des genièvres, j’éprouvais un sentiment de paix, de liberté, de joie sauvage, pouvoir de la nature sentie pour la première fois dans l’âge facilement heureux. Je n’étais pas gai pourtant : presque heureux, je n’avais que l’agitation du bien-être. Je m’ennuyais en jouissant, et je rentrais toujours triste. »

-

(Étienne Pivert de Sénancour, “Obermann”, Lettre XI, 1804, pp.70-71) (Source)

.

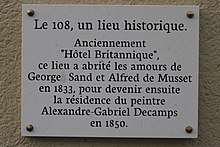

George Sand et Alfred de Musset

C’est plus tard en 1833 que Sand et son amant Alfred de Musset, alors âgés de 29 et 23 ans, partent en excursion à Fontainebleau. À cette occasion, les deux romantiques décident d’aller se promener dans les gorges de Franchard, à la pleine lune.

Dans ce lieu va se dérouler une scène peu habituelle que George Sand décrira dans un roman autobiographique, paru en 1859 et intitulé « Elle et lui ».

‒ remarquons la coïncidence avec notre Er et Sie sur lequel nous nous étions appuyé dans cet article et on pensera également à un autre roman de Sand, Indiana, un roman féministe et anti-raciste, titre d’un épisode du ouesterne spinoza) ‒,

et que relatera également Alfred de Musset dans son ouvrage « La Confession d’un enfant du siècle » (1836) [2] [3], puis Paul de Musset, frère d’Alfred, dans « Lui et Elle » (1859) et de Louise Colet dans « Lui » (1859), et l’affaire sera commentée en parallèle par Adolphe de Lescure dans son livre « Eux et Elles » (1860) sous-titré “histoire d’un scandale” (Elleux ? scandaleux ?).

Alors que les amants sont séparés de quelques mètres, Alfred de Musset a une hallucination et pousse un cri effrayant. En plein cœur de la forêt, le jeune homme affirme avoir vu apparaitre son double de façon hideuse.

Cet épisode est souvent relié à ce qui allait s’appeler le « mal du siècle », un mélange d’ennui et de désenchantement existentiel propre aux Romantiques, et que sans doute nous relierons à ce que La Pébipologie appelle la lémancolie que nous avons fait démarrer par la lecture de Proust et ses remarques à Beg-Meil en Bretagne : « Ce lac qui est devant moi […] » « […] avec un fond de décor tout à fait lac de Genève » (Source).

(Source1 ; Source2 ; Source3)

Ainsi Louise Colet évoque-t-elle à travers le regard de l’avatar de Musset le paysage qui va préluder au moment de crise :

- « Vers le soir, nous arrivâmes au milieu d’un amas de rocs géants et bouleversé qui était le but de notre excursion. C’était quelque chose de grandiose et de sinistre à la fois que ces énormes blocs recouverts de mousses et de végétations, et qui semblaient avoir été disjoints par quelque lointain tremblement de terre. […] Le crépuscule disparaissait et faisait place à la nuit ; quelques étoiles se levaient, et le disque de la lune se dessinait pâle sur l’étendue des cimes vertes ; devant moi les dernières bandes de pourpre du soleil couchant s’étendaient en lignes enflammées ; elles projetaient sur ma tête des lueurs d’incendie. »

(Louise Colet, “Lui, roman contemporain”, Paris, Michel Lévy Frères, 1863, pp. 141-142.)

Ajoutons une remarque : à propos des “dernières bandes de pourpre” qui sans équivoque relie au pourpre et à ses lambeaux chers à Horace que nous avons convoqué dans le récent vingtième épisode et les commentaires du ouesterne spinoza : “mirages et paréidolies…” ‒ (référence : Horace, “De Arte poetica”, 1-9).

De son côté, Alfred de Musset dans son ouvrage décrit :

- « La soirée était superbe ; la lune se levait derrière nous ; je la vois encore à ma gauche. Brigitte la regarda longtemps sortir doucement des dentelures noires que les collines boisées dessinaient à l’horizon. À mesure que la clarté de l’astre se dégageait des taillis épais et se répandait dans le ciel, la chanson de Brigitte devenait plus lente et plus mélancolique. »

(Alfred de Musset, “La Confession d’un enfant du siècle”, Paris, Félix Bonnaire éditeur, 1836, p. 226.)

Et George Sand précise :

- « Il avait eu une hallucination. Couché sur l’herbe, dans le ravin, sa tête s’était troublée. Il avait entendu l’écho chanter tout seul, et ce chant, c’était un refrain obscène. Puis, comme il se relevait sur ses mains pour se rendre compte du phénomène, il avait vu passer devant lui, sur la bruyère, un homme qui courait, pâle, les vêtements déchirés, et les cheveux au vent. »

(George Sand, “Elle et Lui”, Paris, Louis Hachette, 1859, p. 85.)

(Source pour ce paragraphe) : Sébastien Madriasse, “Alfred de Musset et l’épisode de Fontainebleau : une poétique de la forêt romantique entre merveilleux, sacralisation et ironie”, in “La forêt romantique”, PUB Presses Universitaires de Bordeaux, collection Eidôlon | 103, 2013, pp. 119-132.

.

.

.

6d

La peinture, Camille Corot et L’école de Barbizon

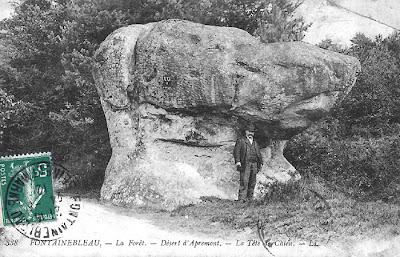

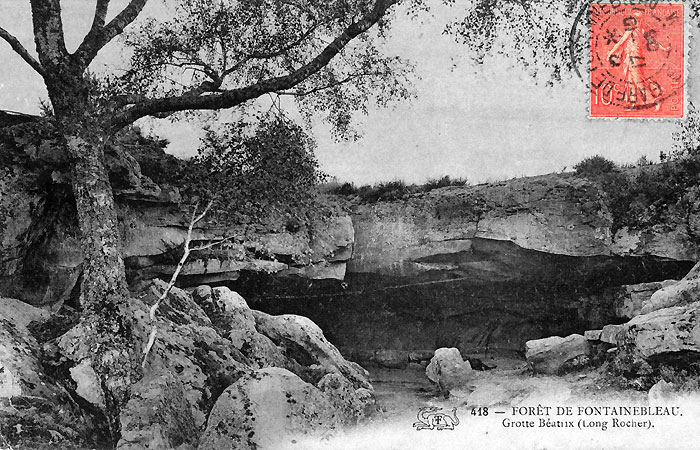

Bref, après la littérature c’est l’art de la peinture qui va prendre le relais. Fontainebleau semble un microcosme : une forêt aux reliefs inattendus, propices aux effets surprenants, et d’une grande variété avec ses rochers, ses sables et ses arbres pluricentenaires. Et les peintres : « Les peintres de Barbizon / Ont des barbes de bisons », dit une chanson composée à l’auberge du père Ganne, QG de la révolte contre l’inspection des forêts qui va être lancée par la cohorte des artistes peintres, et futur lieu de l’actuel Musée des Peintres de Barbizon : “L’Illustration” n’hésite pas en 1858 à comparer Rome à Barbizon : “Ce village est presque une succursale de l’École de Rome dont l’auberge Ganne peut passer pour la Villa Médicis” (“L’Illustration”, 1858, 1er semestre, col. 31, n°796).

L’école de Barbizon désigne, de façon informelle, et sur une période d’activité de 1820 à 1875, à la fois le centre géographique et spirituel d’une succession de colonies de peintres paysagistes établies autour de Barbizon, et le désir de ceux-ci de travailler « en plein air et d’après nature » dans la forêt de Fontainebleau, une sorte de nature sauvage en réduction, loin de l’urbanisme étouffant de la capitale parisienne.

Alors que ses membres fondateurs s’étaient déjà tous éteints, le terme d'école de Barbizon est apparu a posteriori dans les années 1890 dans l’ouvrage du critique d’art écossais David Croal Thompson intitulé “The Barbizon School of Painters”. En réalité, il n’y a jamais eu d’école à Barbizon, mais bel et bien un groupe de peintres aux styles divers et aux techniques différentes qui se sont côtoyés entre 1830 et 1875 aux abords de la forêt de Fontainebleau. Sans doctrine, sans théorie, rejetant en bloc l’académisme d’une peinture considérée comme impressioniste, les peintres de Barbizon ont bénéficié de l’évolution des techniques pour s’exprimer en plein air. L’invention des tubes en étain, commercialisés en France dès 1840, offre aux peintres la possibilité d’une approche de la nature plus libre et des déplacements hors de leurs ateliers toujours plus longs. (Source1) (Source2 : Véronique Goudinoux, “Œuvrer à plusieurs: Regroupements et collaborations entre artistes”, collection Esthétique et sciences des arts, Presses Universitaires du Septentrion, Université de Lille, 2015, p.80)

Le premier à se rendre régulièrement de ce côté de la forêt de Fontainebleau fut sans aucun doute Camille Corot qui explore ce lieu dès 1822. Le Salon de Paris de 1824 marque un tournant car y sont exposés les maîtres anglais du paysage, tels que John Constable.

.

(Camille Corot, “Fontainebleau, en forêt”(vers 1823-1824), Bristol Museum & Art Gallery, Gallery 2).

.

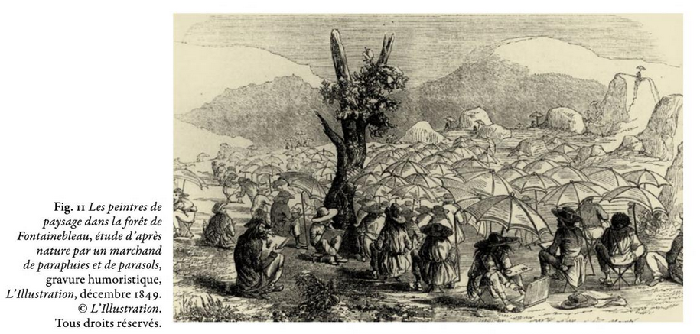

Par la suite, l’invention du tube de gouache en 1840-1841 donc, l’ouverture d’une ligne de chemin de fer en 1849, sont autant de facteurs qui accélèrent le processus : de plus en plus de peintres vont à Barbizon, à Chailly-en-Bière, à Bourron-Marlotte, au point que la mode est lancée, qu’on les appelle les « plein-airistes », que la presse s’en amuse sous la forme de caricatures, montrant des dizaines de peintres massés devant leurs chevalets, chacun sous un parapluie (L’Illustration, n°352, vol. XIV 24 novembre 1849, “Les peintres de paysage dans la forêt de Fontainebleau” (Source2) (Source3 : Véronique Goudinoux, “Œuvrer à plusieurs: Regroupements et collaborations entre artistes”, collection Esthétique et sciences des arts, Presses Universitaires du Septentrion, Université de Lille, 2015, p.80) . Cette affluence et l’arrivée du train provoquent bien entendu l’ouverture de nombreuses infrastructures : restaurants, hôtels, épiceries, permettent aux peintres de séjourner plus longuement. Aujourd’hui l’auberge est devenue musée : le Musée des Peintres de Barbizon. Même si la forêt reste un domaine de chasse et de production de bois, son rôle récréatif et culturel devient de plus en plus important avec le développement du tourisme bellifontain. (Source)

.

.

Pour mettre cela en contexte, appuyons-nous sur la description publiée par la galerie gantoise Chastelain & Butes spécialisée dans l’art des XIXe et XXe siècles et qui commente le travail du peintre Virgile-Narcisse Diaz de la Peña : « Avant le XIXe siècle, les artistes dessinaient mais peignaient rarement en plein air. Au milieu du siècle, la peinture de petites études en plein air est commune à Corot et à l’école de Barbizon. Bien que les méthodes et les concepts individuels des peintres de Barbizon diffèrent considérablement, ils ont en commun une dévotion totale à la nature et un désir d’être fidèles à leurs observations. Diaz s’est spécialisé dans les intérieurs boisés sombres dans lesquels les taches de lumière ou les bandes de ciel qui brillent à travers les branches créent des contrastes dramatiques ». À partir des sites qu’il affectionne particulièrement à Fontainebleau, le peintre se sert par ailleurs de la nature comme toile de fond, dans un style tantôt romantique et orientalisant, ou tantôt barbizonnien, pour y introduire des figures allégoriques, mythologiques ou proches du réel selon certains principes : « ne peindre que sur nature », « utiliser des couleurs plus vives » (conseils qu’il donna à Pierre-Auguste Renoir en 1863-1864) (Source).

(Théodore Rousseau (1812-1867), “Les chênes d’Apremont” (1850-1852), Paris, Musée du Louvre).

(Théodore Rousseau (1812-1867), “Le grand chêne”, vers 1840, Londres, Victoria and Albert Museum) (Source).

(Théodore Rousseau (1812-1867), “Étude de troncs d’arbres”, vers 1833, Strasbourg, musée des Beaux-Arts) (Source).

(Théodore Rousseau (1812-1867), “Étude de rochers”, vers 1829, Strasbourg, musée des Beaux-Arts) (Source).

*(Travail de peinture qu’on est tenté de rapprocher de celui d'Adalbert Stifter (1805-1868), écrivain, poète et peintre autrichien, notamment dans ses “Felsstudie” et “Steinstudie”)

.

.

6e

Villages et colonies d’artistes

(Selon le livre de Véronique Goudinoux, “Œuvrer à plusieurs: Regroupements et collaborations entre artistes”, collection Esthétique et sciences des arts, Presses Universitaires du Septentrion, Université de Lille, 2015, dont nous reprenons ici quelques passages)

-

*Quelles sont ces modalités différentes de travail, de “collaboration”, d'“association”, de “coopération” [1] que les artistes vont chercher ?

-

« À partir des années trente du XIXième siècle, certains artistes choisissent […] (il s’agit bien d’un choix, non d’un exil) de quitter les grandes villes et les systèmes des Beaux-Arts en place (avec leurs écoles, leurs ateliers, leurs académies, leurs commandes et leurs salons) pour travailler dans de petits village tels que Barbizon en France ou, à la fin du siècle, Worpswede en Allemagne. Pour la plupart, ce sont des peintres de paysage, le paysage n’étant pas pris comme un motif par les uns et les autres mais plutôt comme le cadre d’un “retour à la nature” qu’ils recherchent et pour les sensations que la fréquentation de la nature induit. Peindre à la campagne […] est donc pleinement à situer dans la continuité du lien intense qui s’instaure […] entre la nature et l’invention du sentiment du moi […]. [L’historien de l’art et conservateur des Musées] Vincent Pomarède dans son analyse de l’école de Barbizon appelle la décision individuelle et collective d’un tel mouvement : “un militantisme fondé sur une énergie vitaliste” ("L’École de Barbizon”, RMN Réunion des Musées Nationaux, Musée des Beaux-Arts de Lyon, Paris, 2002) (Nota : qu’on pourra pousser jusqu’à l’exemple de “Monte Verità” fondée en 1899 par Ida Hofmann et Henri Oedenkoven, espace de cures de bains d’air, de soleil et d’eau installé dans un ancien sanatorium). On notera […] que dès le milieu du siècle, les critiques ont décrit ce phénomène en mettant l’accent sur les liens d’amitié entre les artistes et sur l’émulation professionnelle qui y régnait. »

-

« […] La forêt de Fontainebleau est alors considérée comme un lieu où l’on fait ses gammes, où l’on s’exerce ; comme une école de la nature. Sous l’impulsion de ses professeurs, la première génération de peintres se rend à Fontainebleau vers 1820 pour préparer le Grand Prix de Rome du Paysage Historique créé en 1817 car la grande diversité des espèces présentes leur permet de s’exercer en vue de la redoutable épreuve dite de “l’arbre” lors de laquelle, sans modèle ni document, ils doivent reproduire une essence d’arbre donnée par le jury. C’est le début de la fréquentation de la forêt per des artistes qui, dans les générations qui suivirent, y firent des séjours de plus en plus longs et finirent pour certains par décider d’y vivre. Dans les termes qui sont [rapportés] par “L’Illustration”, le mot d'école […] désign[e] au milieu du siècle non seulement le lieu géographique et pédagogique qu’est la forêt pour les peintres de paysage […] mais aussi ce que Vincent Pomarède appelle avec une grande pertinence “une communauté de pensées et de combats collectifs” (note : l’histoire de l’art retiendra plutôt une communauté de style, parfois de pensée, moins de combats, comme le montre le terme construit “a posteriori” “École de Barbizon” par David Croal Thompson dans son ouvrage “The Barbizon School of Painters") (1890). »

-

« Le mode de vie rurale choisi par certains artistes, leur décision de vivre dans de petits hameaux austères et beaucoup moins pittoresques qu’on se plaît à dire, leur profond intérêt pour des métiers dont ils comprennent qu’ils sont sans doute voués à disparaître, tout ceci indique que les artistes s’engagent autrement que sur un plan stylistique dans une relation intense avec la nature qui s’appuie sur une contestation lucide des traits de la modernité industrielle et urbaine. […] Réduire, ainsi qu’on le fait couramment, le choix de travailler dans la forêt de Fontainebleau à des raisons esthétiques ou, plus prosaïquement, purement économiques, empêche de bien comprendre comment l’un des premiers regroupements d’artistes français, s’il n’en résulta pas d’œuvres réalisées collectivement, s’appuya, pour les plus lucides des peintres, sur une critique des effets du “progrès” qui trouve alors des formulations variées et nombreuses. Les peintres de Fontainebleau sont résolument méfiants à l’encontre de la modernité urbaine, et, de manière paradoxale, ouvrent la modernité artistique par une critique de la modernité industrielle, politique et sociale. »

-

« L’histoire de la modernité artistique a donné peu de place à ces pratiques singulières du XIXième siècle des villages de peintres à la recherche d’un mode de vie non transformé par l’industrialisation et l’urbanisation en cours, sauf en leur reconnaisant une part dans l’invention du “pleinairisme”. Se développe alors ce qui fut désigné du nom de “colonie”, en tant que forme typique des regroupements d’artistes à la fin du XIXième siècle jusqu’à la première guerre mondiale environ (référence : 1/ Nina Lübbren, “Rural Artists' Colonies in Europe, 1870-1910”, Manchester University Press, 2001 [1] ; 2/ “Arts in Rural Areas”, IETM publication, Creative Europe programme, 2020). Leur expansion, pourtant, est significative puisqu’on en compte au moins une quarantaine en Europe vers 1880 composées d’artistes […] de nationalités différentes, y compris nord-américaines, comme en témoignent par les exemples les colonies d’artiste en Bretagne qui virent se côtoyer Américains et Français durant de nombreuses années. »

-