LE PROJET NEUF

2021-07-08 - apparition : ÉTUDE PÉBIPOLOGIQUE : les parcelles délaissées (4)

(suite de l’épisode 3)

.

.

Sally Mara continue sa recherche de documentation et tombe sur un des projets de l’artiste allemand Hans Haacke :

En 1971 Hans Haacke crée une œuvre titrée « Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 1971 » qui était en fait un rapport précis dévoilant des actions spéculatives d’un groupe immobilier New-Yorkais a priori lié aux dirigeants du musée Guggenheim) qu’il veut exposer lors d’une exposition solo qui lui était dédiée au musée Guggenheim de New York ; le Musée juge alors l’œuvre « inadéquate » et la refuse, annulant l’exposition, moment qui a marqué le domaine du discours artistique anti-institutionnel aux États-Unis.

Cette œuvre n’est pas de la même teneur que celle de Matta-Clark, toutefois elle a un intérêt concernant la portée de gestes artistiques vis-à-vis de la sphère immobilière et des relations de pouvoir et de financement qui sont entretenues entre ce domaine et celui de la culture.

.

.

- Elle fait rappeler à Sally Mara, le projet A.I.R (Artists in Residence) qui avait été développé par George Maciunas dans le quartier de Soho à New York.

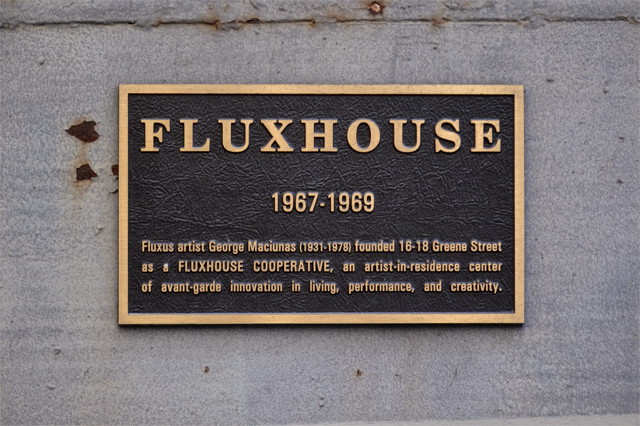

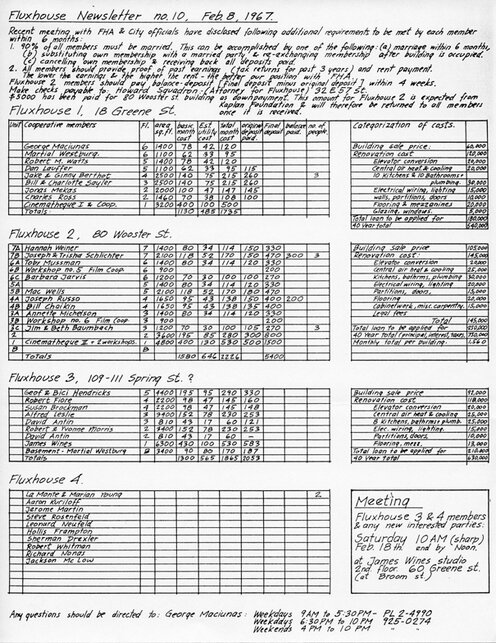

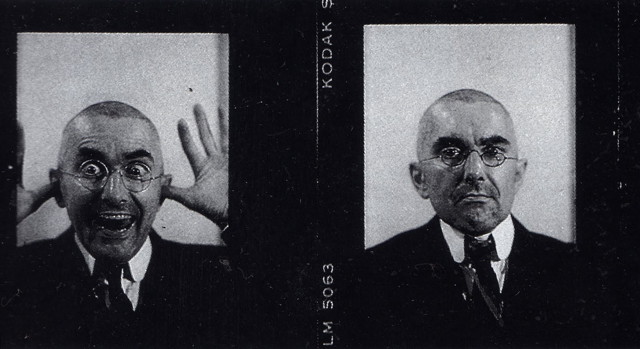

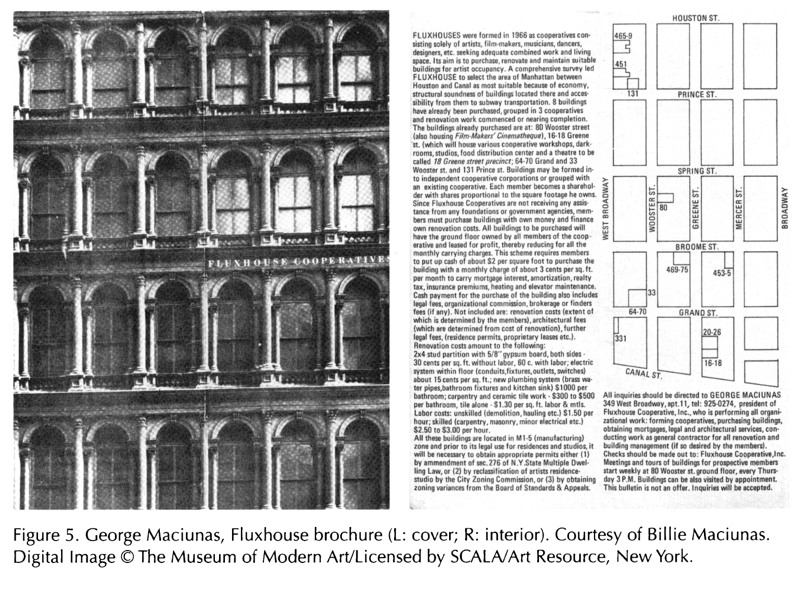

À partir de 1967, Maciunas invente des coopératives artistiques dans les lofts, après avoir publié en 1963 le manifeste FLUXHOUSE, PLAN FOR AN ARTIST CONDOMINIUM IN NEW YORK CITY (autre lien). Ainsi il fonde la Fluxhouse Cooperative afin d’aménager dans des immeubles vétustes de Soho des ateliers pour les artistes, cinéastes et danseurs ; cela se terminera en 1975 en conflit avec la municipalité.

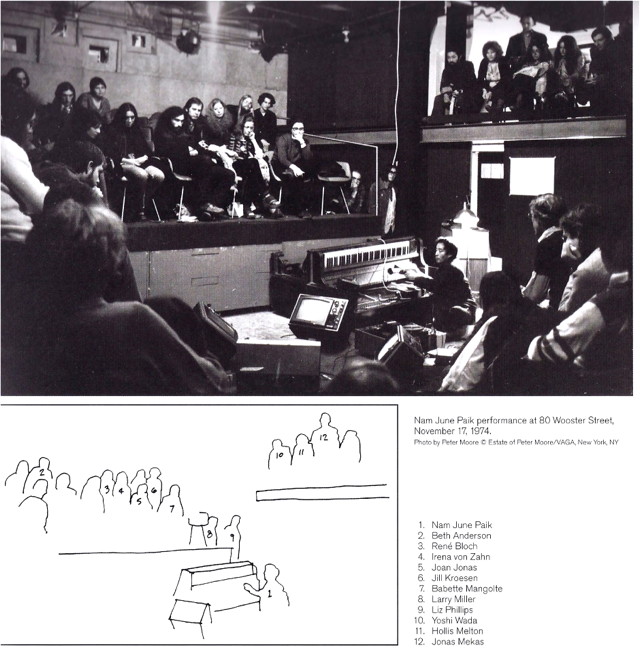

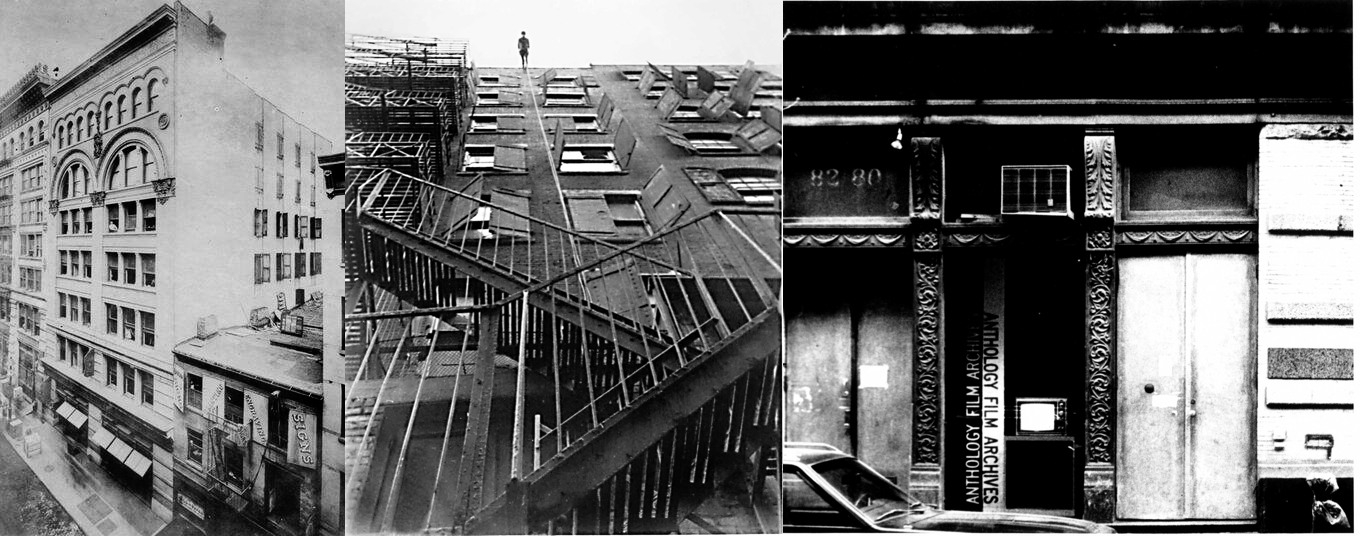

Sally Mara découvre ainsi le rôle promoteur de Maciunas dans le redéveloppement urbain -plus précisément immobilier- de SoHo à Manhattan ; désormais hyper-“gentrifié”, le quartier, alors délabré, voyait son architecture industrielle promise à la démolition pour faire place au schéma directeur de Robert Moses, qui voulait construire une autoroute, (le Lower Manhattan Expressway) à la place. Non sans bagarres, qui lui firent perdre un oeil, Maciunas, à partir de 1966, s’était donc consacré a combattre cette décision, et acheter des bâtiment industriels dans ce quartier, pour créer des “Fluxhouses” : des immeubles coopératifs, destinés à être occupés mais aussi gérés par des artistes (“co-op”) comme espaces de vie et ateliers. Il y en eut d’abord deux, 80 Wooster Street et 16-18 Greene Street. Puis trois autres, Grand Street. Il avançait, bloc par bloc, jusqu’à fonder 11 coopératives autonomes dans 17 bâtiments. Maciunas voulait également créer des coopératives alimentaires (“Flux food”). L’un de ces immeubles abrita également des séances de cinéma expérimental; il faut ici rappeler l’amitié de Maciunas et Jonas Mekas, deux lituaniens à New York.

Au milieu du 20ième siecle, Soho est un quartier en voie de destruction ce qui en fait un espace immobilier bon marché pour les artistes. Le parc immobilier était condamné, les loyers étaient par conséquent très bas. Les lofts (qui étaient initialement des locaux commerciaux) sont mis à l’abandon par les petits fabriquant quittant leur secteur d’activité ou cherchant à s’installer dans des locaux mieux adaptés aux exigences de la sécurité et aux techniques nouvelles de production. Dans les années 1960, le secteur industriel de Soho se situant entre Canal Street et Houston Street était l’un des derniers à offrir encore des lofts inoccupés. La disponibilité de ces grands espaces pouvant être utilisés comme résidences de travail à faible loyer, et les étages spacieux de ces bâtiments aux poutres de fonte correspondaient tout à fait à ce que cherchaient les artistes à l’époque.

Son idée d’acheter des immeubles de lofts obsolètes à faible coût et de les transformer en coopératives d’ateliers d’artistes sous le modèle des coopératives agricoles en fait l’un des premiers artistes à avoir contribué à la gentrification du quartier de Soho. Son idée était au service non de l’immobilier, mais de l’art. Des centaines d’artistes dont Trisha Brown, Richard Foreman, Allen Ginsberg, Philip Glass, John Lennon, Yoko Ono, Nam Juin Paik et Andy Warhol ont montré leur travail dans et autour des Fluxhouse. Beaucoup d’entre eux allaient jusqu’à réclamer aux parents et amis l’emprunt des 3000 $ à 5000 $ nécessaires pour acheter un espace de vie clandestine. Car il faut savoir que vivre dans les bâtiments industriels ou commerciaux était, à cette date, tout à fait illégal. À la difficile reconversion de ces espaces inhabitables en espaces utilisables où l’on pouvait travailler ou vivre, s’ajoutait ainsi la menace constante des amendes liées à l’illégalité de leurs situations. Mais cela leur importait peu…

Ce souci constant, au lieu de les effrayer à finalement généré un solide engagement envers le maintien de leur quartier, ce qui a permis à une communauté de se développer, à établir de nouvelles relations entre les individus, la création des réseaux sociaux et d’échange d’informations pour créer et maintenir la communauté.

- références :

- https://www.moma.org/collection/works/128017 (Fluxhouse, Plan for an Artist Condominium in New York City, 1966)

- https://sohomemory.org/george-maciunas-the-father-of-soho

- http://georgemaciunas.com/fluxhouse%E2%84%A2/

- http://www.revueinitiales.com/pdf/gm/INITIALES_09_piron.pdf

.

cliquer droit pour obtenir dans un onglet une plus grande image.

- 80 Wooster Street : [doc 1] ; [doc 2] ; [doc 3 (les arbres plantés par Maciunas et Mekas]

Le 80 Wooster Street : au milieu, performance de Trisha Brown sur la façade du 80 ; à droite, entrée du lieu de Jonas Mekas de 1974 à 1979.

.

.

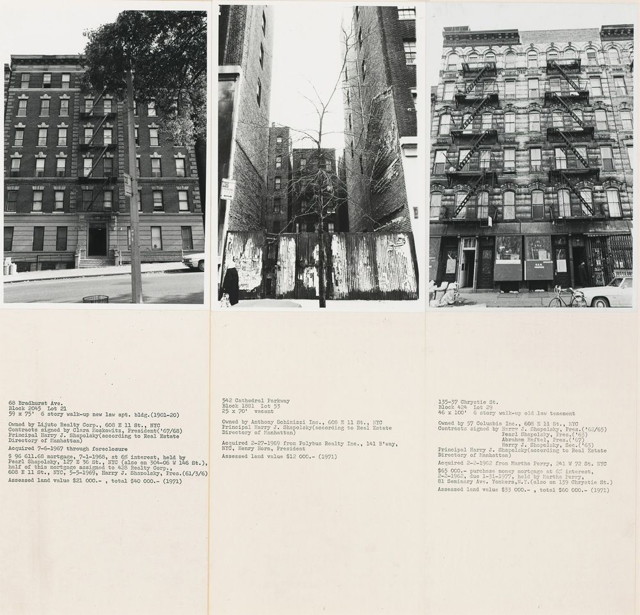

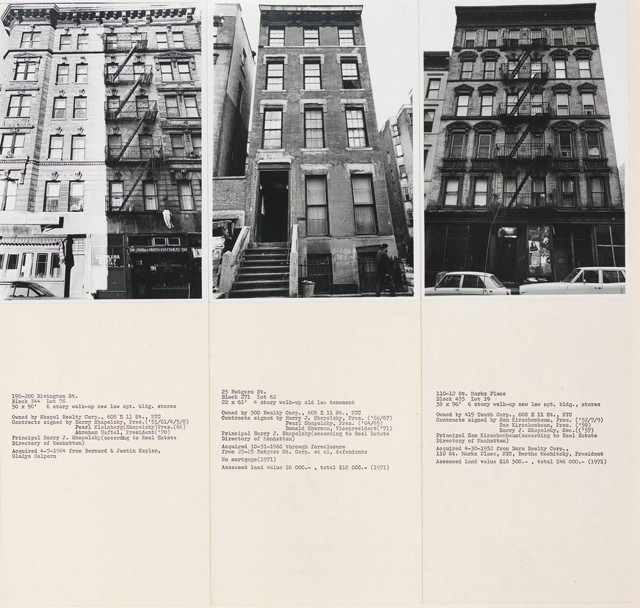

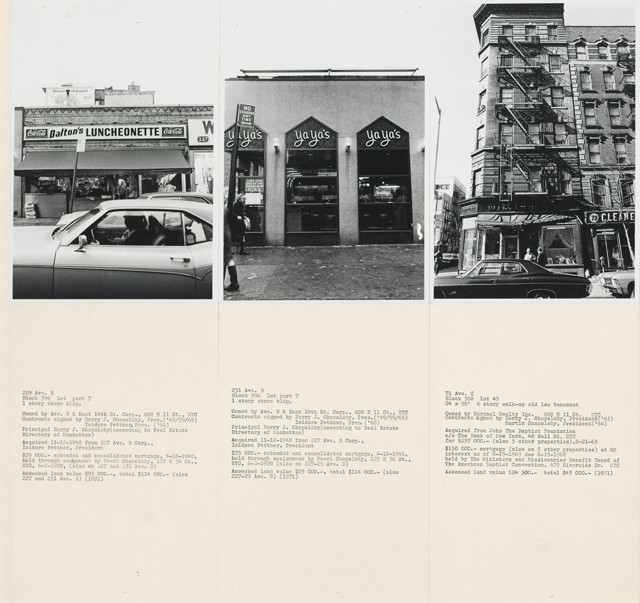

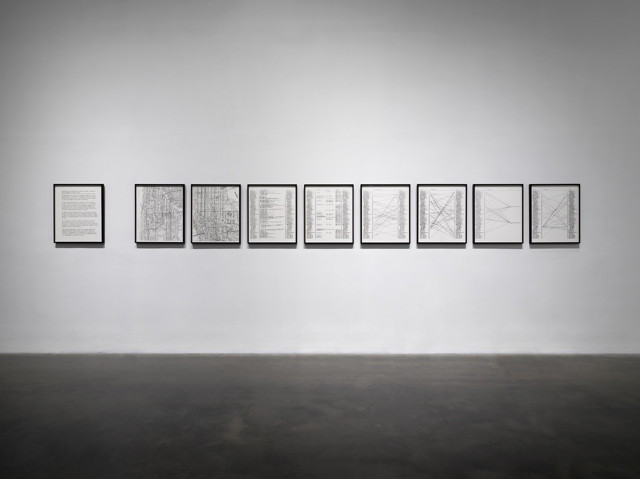

Hans Haacke (1936-…), SHAPOLSKY ET AL. MANHATTAN REAL ESTATE HOLDINGS - A REAL TIME SOCIAL SYSTEM, AS OF MAY 1, 1971

- Hans Haacke : enquête sur la propriété foncière des taudis à Manhattan.

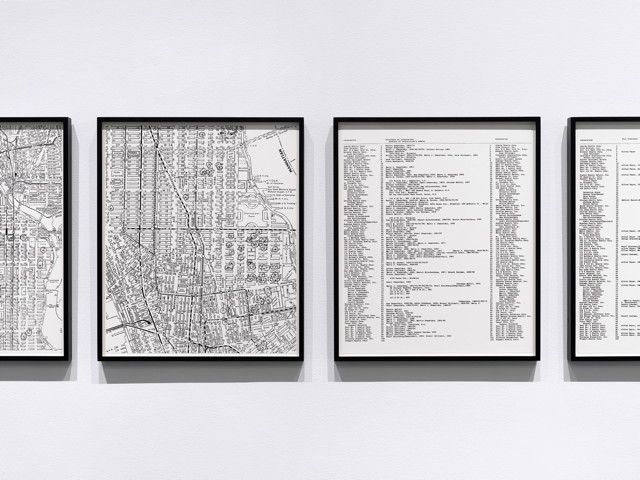

Intitulé Shapolsky et al. Manhattan Real-Estate Holdings, a Real-Time Social System, cet ensemble est constitué d’un questionnaire sociologique destiné à être complété par les visiteurs de l’exposition et d’une série de pièces à caractère documentaire. Ces dernières rassemblent deux cartes de Manhattan, ainsi que 142 photographies noir et blanc qui illustrent chacune des façades d’immeubles de cette même zone géographique. Chaque cliché est accompagné de l’adresse, du nom et du lien du propriétaire des lieux avec un groupe immobilier du nom de Shapolsky. Un dernier point reprend le prix d’achat de l’immeuble qui est représenté. Pour plus de clarté, un schéma est apposé au-dessus de ce répertoire imagé, afin de rattacher clairement chaque propriété à son acquéreur.

Paradoxalement, l’originalité du projet est aussi ce qui va le déliter, dans la mesure où la démarche de Hans Haacke oriente vers un discours critique qu’on ne lui connaît pas encore. En effet, des recherches portant sur le monde de l’immobilier new-yorkais amènent l’artiste à sélectionner des informations liées au groupe Shapolsky. Cette famille est, à l’époque, à la tête de nombreuses propriétés situées dans la zone de Manhattan. Parallèlement, elle fait aussi partie des trustees du musée, c’est-à-dire des membres du conseil d’administration du Guggenheim qui justifient leur place moyennant une contribution financière régulière.

L’implication combinée des Shapolsky dans les milieux de l’immobilier et de la culture ne représente pas un problème majeur pour Hans Haacke à ce stade de ses recherches. Elle le devient lorsqu’il découvre ensuite la provenance de cet argent investi dans le musée. Après enquête, selon l’artiste, il est effectivement possible d’associer le nom de la figure dirigeante du groupe, Harry Shapolsky, à des affaires de corruption immobilière. Il semblerait que ce dernier gérait alors ses sociétés à coup d’accords non déclarés, et qu’il possédait une centaine d’immeubles d’une manière illégale. En totalité, plus d’une dizaine de milliers de dollars auraient été passés sous silence. Hans Haacke prend donc conscience que non seulement cet argent sale sert à fournir à la famille Shapolsky des places de choix parmi les trustees du musée, mais que leur implication culturelle légitimerait en quelque sorte leurs activités. En effet, malgré ces accusations, Harry Shapolsky reçoit régulièrement un soutien assez conséquent : beaucoup estiment que même s’il agit illégalement, il se rachète en proposant en contrepartie des aides financières au Guggenheim. Hans Haacke voit donc dans cette exposition une occasion idéale de dénoncer esthétiquement l’instrumentalisation de l’art à une échelle dont l’ampleur correspond pour la première fois à celle de ses préoccupations.

Quant à l’ensemble des Shapolsky et al. Manhattan Real-Estate Holdings, il est dévoilé au grand public bien plus tard, à l’occasion de la Documenta 10 de 1997. (Source : http://www.koregos.org/fr/benedicte-bossard-hans-haacke-et-l-affaire-guggenheim/)

.

.

.

Les parcelles délaissées, un projet de Sally Mara Closterwein dans le cadre de La Pébipologie

- épisode 1 : la parcelle 0106

- épisode 2 : des espaces artistiques

- épisode 3 : Matta-Clark, Real Properties Fake Estates

- épisode 4 : Maciunas, Haacke

.

.

- Catalogue des histoires pébipologiques :

.

.