LE PROJET NEUF

2021-07-07 - apparition : ÉTUDE PÉBIPOLOGIQUE : ouestern P (4)

Spinoza s’amusait à jouer avec des images de toutes sortes ; tout l’amenait à les comparer entre elles puis à les superposer à des plans et des points de vue pris sur le grand terre-plein du P.

Les grandes surfaces planes sous des grands ciels qu’on voyait dans beaucoup de peintures étaient vraiment compatibles avec le large terre-plein, sauf qu’il y manque les parkings silo. Spinoza pense à son télescope.

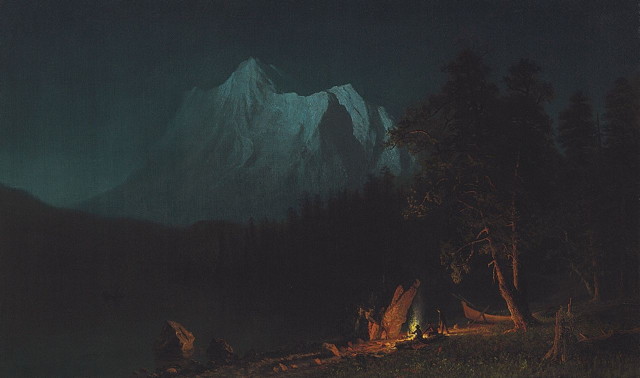

La rétention d’eau qui arrive chaque hiver pouvait facilement être comparée à un lac autour duquel il fallait imaginer des bordées d’arbres et au loin des reliefs hauts et lumineux, tel un Mount Corcoran.

En arrière vers la vallée d’Avalix, il y a les bosquets de hauts arbres qu’on imagine similaires aux Irvington Woods avec leurs chemins sinuant entre les troncs sombres. Spinoza s’y aventurait souvent.

Lorsque la nuit tombait, la seule chose à faire était de se replier vers le promontoire 89, et de passer par le grand tilleul et le four enterré. Ce qui revenait ainsi et à chaque fois c’était le souvenir des flammes et de l’odeur âcre de la fumée qui s’élevait de ce petit renfoncement de terre et qui allait voleter de-ci de-là tout en se propageant.

Sa pensée faisait de même, suivait les mêmes motifs. Les enjeux avaient pris une autre tournure. À la manière des tableaux hollandais, l’extériorité peut seule faire connaître l’intériorité (ce qu’avait souligné le Spinoza original dans son “Éthique”, II, 26 c. 2.). Notre intériorité est aussi invisible aux autres qu’elle l’est pour nous. C’est de l’extériorité qu’elle émerge. Nous sommes affections.

Car si notre propre corps n’est pas affecté, notre esprit ne perçoit pas l’existence des corps extérieurs (Spinoza, “Éthique”, II, 26) :

- « […] dans l’entrelacs des modes finis, enfin, l’intérieur et l’extérieur sont toujours imbriqués et ne peuvent pas être pensés comme des réalités distinctes et séparées. Le mode se meut toujours dans l’entre-deux. Il est le lieu des échanges entre l’intérieur et l’extérieur, car il est perpétuellement affecté.

- […] Spinoza nous révèle que ce que nous croyons être intérieur est en réalité extérieur. […] Il n’y a d’extériorité que relativement à une intériorité affectée. […] Ce que nous croyons nous être propre, à savoir notre expérience, notre histoire, notre vécu personnel est constitué par des vestiges de causes extérieures dont la nature se mêle confusément à la nôtre et l’imprègne à notre insu. […] Nous portons des vestiges du corps des autres.

- […] Le mécanisme de la mémoire et de l’habitude, qui prend appui sur ces traces, s’apparente lui aussi à un phénomène hallucinatoire, car il tisse et nous fait éprouver des liens intimes entre les êtres et les choses alors qu’il n’est qu’une pure conjonction de choses extérieures et extrinsèques sans rapport objectif, associées automatiquement à force de répétition. […] L’extériorité avec laquelle on compose est intériorité. »

- (Source : Chantal Jaquet, Spinoza à l’œuvre, Chapitre III. Du corps à notre corps, L’idée de soi et du corps propre chez Spinoza, Paris : Éditions de la Sorbonne, 2017).

.

- C’est pour cela que Spinoza travaillait à ses lentilles et à son télescope.

Dans ce sens, cette prenante activité anticipait ou bien suivait tout simplement ce qu’allait énoncer un certain Marcel Proust :

- « Des ailes, un autre appareil respiratoire, et qui nous permissent de traverser l’immensité, ne nous serviraient à rien, car, si nous allions dans Mars et dans Vénus en gardant les mêmes sens, ils revêtiraient du même aspect que les choses de la Terre tout ce que nous pourrions voir. Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux voit, que chacun d’eux est […] » (Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, tome XII, La Prisonnière, volume 2 (1923), p.69) .

Mais revenons à la biographie de Spinoza.

Avant son excommunication et son retrait (loin des remous et des vanités), Spinoza avait vécu en ville, à Amsterdam, et potentiellement à Nice, Bordeaux et Nantes, dans un quartier où résidaient de nombreux artisans, décorateurs, artistes, peintres… Rembrandt lui-même ne résidait pas loin (n’eût-il pas lui-même approché et abordé Saint-Nazaire ? on pourrait le prétendre, mais Rembrandt n’a semble-t-il peint aucun port).

Une tradition, ou bien n’était-ce qu’une rumeur, voulait d’ailleurs que le jeune Spinoza ait inspiré la figure de David jouant de la harpe dans la toile “Saül et David” peinte par Rembrandt. Ses amis tenaient une galerie d’art.

Spinoza apprit aussi l’art du dessin en autodidacte.

.

Quelques semaines plus tard, durant l'Open Summer, un des artistes de passage, Boris Grisot, réagissant à l’histoire du ouestern de Spinoza par le duo Vitara & John Rohmnyz, créera une performance et une vidéo : No Western without a Horse.

Le programme était bien lancé : les tribulations de Spinoza du Portugal à Nantes et Saint-Nazaire, puis jusqu’à Amsterdam étaient bien plausibles.

.

.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Beach Scene, 1872, localisation inconnue.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Mount Corcoran, vers 1876-1877, Corcoran Gallery of Art, Washington D.C.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Irvington Woods, 19 February 1902, localisation inconnue.

-

Le bosquet en bas du P, près d’Avalix.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Mountainous Landscape by Moonlight, 1871, localisation inconnue.

- Ce tableau rappelle une photographie de janvier de l’année dernière :

.

.

.

Rembrandt, David jouant de la harpe devant Saül, 1657.

.

.

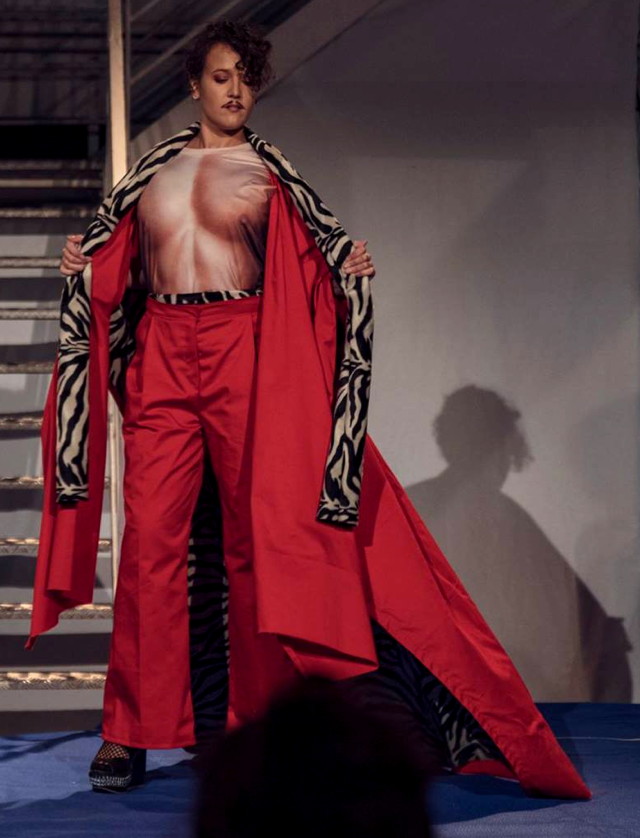

Maureen Nelson aka Hot Headed Christine lors d’une performance pendant la soirée d’ouverture du festival Pride’n’Art à POL’n à Nantes le 25 septembre 2018.

.

.

- partie 1 : Inutile randonnée

- partie 2 : Le Ouestern du P ; Le Ouestern de Spinoza

- partie 3 : Partie du Récit Ouestern de Spinoza

- partie 4 : Spinoza et les images

- partie 5 : Warhol ouestern

- partie 6 : L’art et le ouestern

- partie 7 : Le ouestern filmé : les protagonistes

- partie 8 : Le ouestern filmé : des hypothèses

- partie 9 : Le ouestern en cavalcade : le manège

- partie 10 : Réaction à Spinoza : No Western without a Horse, par Boris Grisot — (ép. 1) — (ép. 2) — (ép. 3, vidéo)

.

.

.

- lieu

- paysage

- pébipologie

- ouestern

- animal

- spinoza

- histoire de l'art

- le feu de camp

- le bosquet

- le P

- le lac

- queer

- rembrandt

- les superpositions

- les lentilles

- proust

- chien

- bierstadt

- mars