LE PROJET NEUF

2023-08-29 - Chantier : le P-Bruga Braga

(Une aventure de plus) (2)

.

.

3

Ainsi, comme nous l’avons dit précédemment et on le répète et le complète ici, le P depuis sa modification et l’amputation de ses buttes était devenu à présent beaucoup plus difficilement transposable en une table à projets et de projection (qu’on aimerait voir presque table lumineuse et table de travail, surface miroir et puits noir, jeux de miroirs et de double-vues). Une telle table établie pour la mise en place au milieu de la sierra des plans du télescope tel que l’avait pensé et imaginé Spinoza, avait fonctionné sur les années précédentes et avait beaucoup aidé La Pébipologie, à la fois plan et espace optiques et imaginaires qu’il était aisé d’expérimenter avec de nombreux instruments.

Mais il fallait dorénavant refaire tous les plans et repartir pour trois nouvelles années de travail et de recherche pour remplacer celles qui venaient de passer. Le terrain était bouleversé.

Le plan actuel pouvait être bien entendu réutilisable, et ce n’était pas sa transformation définitive (de séries de buttes en à présent un large tarmac) qui annulait toutes les possibilités. Il fallait juste qu’une stabilité s’établisse et s’aménage de nouveau pour laisser le temps au temps et à ce que les images reviennent. Car le caractère de Cap Canaveral que prenait ces jours-ci le P pouvait tout aussi bien être une nouvelle opportunité et une condition idéale et propice pour visualiser et visionner l’installation du télescope. C’était même, dans un certain sens et selon un certain point de vue, et cela surtout, si l’on restait attaché à des valeurs anciennes, beaucoup plus approprié, un terrain aussi plat (ne voyait-on pas qu’il n’y avait pas plus plat que lui). C’était plus simple et bien plus facile de construire un télescope sur un terrain aussi plat et aussi bien préparé.

.

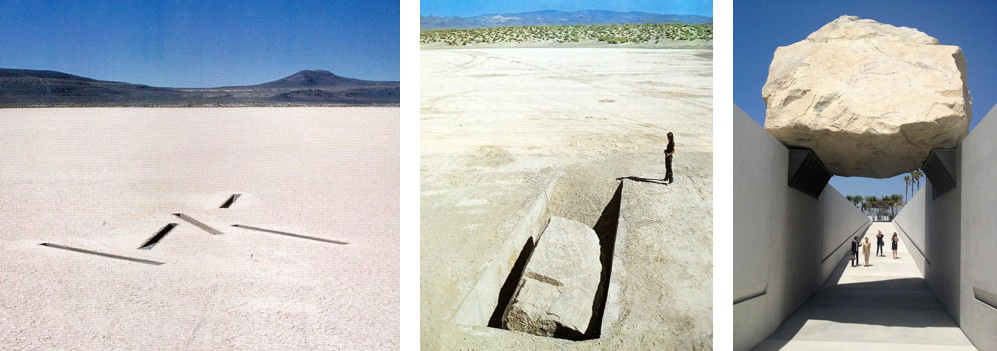

(Le 21 mars 1962, Jean Tinguely présente « Study for an End of the World no.2 », à Jean Dry Lake dans le désert du Nevada, au sud de Las Vegas. L’opération est filmée et diffusée dans le David Brinkley’s journal, sur NBC, le 4 avril 1962. Cette performance de fin du monde nécessite un convoi d’une dizaine de camions contenant du matériel, de 100 bâtons de dynamite et 20.000 pièces d’artifice.)

(Michael Heizer, “Dissipate” (1968), Displaced/Replaced (1969), Levitated Mass (2012)) ‒ (Source)

.

.

4

Mais les grands travaux ce n’était pas son fort (son travail sur les lentilles avait sa préférence), et Spinoza en avait soupé des pelleteuses : celles de son enfance étaient encore présentes à son esprit (même l’odeur de mazout revenait). Et puis à notre époque, les niveaux d’irréversibilité sont déjà tellement dépassés depuis pas mal de décennies : tout ceci, ces grandes manœuvres et ces grandes constructions, n’était plus compatible ni désirable avec l’état de l’art et de la planète.

Donc, en se déplaçant et en s’écartant sur un trajet plus ample (vers les terres du Nord jusqu’à la Hollande via La Mancha), le cadre s’élargissait et de concert paraissait amenuir l’affectation que Spinola Spinoza ressentait pour le terrain P tout en permettant d’exciter d’autres possibilités et aventures.

Pour travailler, il faut être affecté.e, mais là, si, au lieu de passer par la manche, Spinoza restait sur le site du P, l’émotion lui semblait tout de même perdre de jour en jour de son intensité, la sierra s’étant transformée en cette sorte de plate-forme d’aiguillage terraformée et intégralement aplanie qui changeait trop vite.

Cela aurait été encore possible de recouvrer toutes ces intensités si une forme de ralentissement opérait, et seulement si… Mais, semble-t-il, on ne lui laissera pas le temps. Déjà, l’accès au terrain était barré, il ne pouvait plus rester que des évaluations et des mesures à distance pour faire avancer le projet. Mais comment faire sans y être ? ‒ Les lentilles, les lentilles, d’accord… mais sans pratiques de terrain, c’était devenu trop difficile ‒. Il fallait les reprendre, ces pratiques et ces petites manœuvres, d’une manière ou d’une autre.

.

C’est ce que Spinoza Spinola effectua en se téléportant sur la terre belge avant celle néerlandaise tout en glissant et en slidant sur les polders du Zwin [2] et les écumes de La Manche-Mancha.

De la sorte, les images pouvaient se sur-superposer (d’ailleurs n’était-ce pas un logique retour puisque La Pébipologie était née par une sollicitation provenant de ces mêmes pays : de Liège précisément et de son BIP).

Il était tout-à-fait possible de re-pratiquer le P par les terrains et les images de Brugge et au travers d’eux. Les images pouvaient même être amenées à se correspondre facilement, puisque certaines caractéristiques étaient clairement reliées : les buttes, les polders, les lacs, les chevaux, etc.

.

.

5

.

Cela a donc débuté par un exercice optique, la vue à distance : voir au loin le minuscule précisément (la vue sur une plage au loin égalant par similarité le regard posé sur les détails minuscules d’une peinture) = on peut se rapprocher et voir ce que l’on ne voit pas de loin, ou bien se mettre dans l’éloignement et percevoir tout de même une multitude de détails, tout cela se couplant avec le procédé de “la double-vue” ‒ = regarder (par) la manche :

.

<1>

<2>

.

Pour cela ne fallait-il pas un polder ? (Spinoza Spinola imaginait que le P en était un et que le Zwin (voir ici), si haut en Belgique et avant la Hollande, pouvait parfaitement convenir.)

.

Spinoza Spinola se mit à rechercher d’où venaient ces buttes qui font dunes dans les polders, et de quels trous provenaient-elles ?

.

Cela a commencé par un signe bien évident (un panneau signalétique surnommé A2A), celui fourni pour les cahots, les butte-trou-butte, signalant de futurs cahin-caha, annonçant qu’il va y avoir tout bientôt un cassis (un cassis est un creux), ou bien un dos-d’âne (un dos d’âne est une bosse), ou encore les deux ‒ creux-bosse, bosse-creux, bosse-creux-bosse, bosse-bosse-creux, etc. ‒.

Historiquement le panneau A2a est apparu suite à une instruction générale de 1946 (après vérification : en effet, on n’en trouve pas dans les tableaux des peintres flamands). À l’époque, il était de fond blanc et de pictogramme bleu et était codé A6. La circulaire du 19 janvier 1952 a entrainé le changement de couleur. Il devint blanc crème avec un contour rouge. Et par un arrêté du 6 et 7 juin 1977, la forme définitive du panneau fut adoptée. Le blanc remplaça le fond crème et le contour devint alors plus large (Source).

.

<3>

Par contre il ne faut pas le confondre avec le A2b qui n’a qu’une bosse (qu’on appelle ralentisseuse ou potachement “napoléone").

Le moyen mémnotechnique pour retenir ces panneaux et leur code respectif est le même que celui pour la différence entre chameau et dromadaire. C’est ce que supposa Spinoza Spinola sur le moment.

.

.

Il suffisait donc de distinguer les buttes parmi les creux.

<4>

<5>

.

<6>

avant d’en découvrir de plus évidents qui pouvaient apparemment avoir des utilités : on pouvait penser à des réservoirs…

<7>

.

Spinola Spinoza décida alors d’explorer plus en avant les particularités du Zwin [2], le polder, en observant de plus larges buttes, douces et dunes, qui, ne troublant pas trop le plan stable du polder (à l’image de sortes d’ourlets ou de moues temporaires du terrain) apportaient des modulations assez égayantes :

.

<8>

… et son regard s’arrêta au loin donquichottement sur ce qui semblait être de nouveaux moulins (ou bien n’était-ce pas des pousseurs de nuages ?) :

<9>

…puis Spinozus Spinolus leva les yeux et regarda des oiseaux se peindre sur le ciel :

.

<10>

<11>

.

Pour son séjour à Bruga-Braga, Spinoza Spinola opta pour le caravanage et le caravaning (à l’instar de la maison roulante de R.Roussel), autrement dit : “se poser dans les coins sombres” (ou encore s’éprendre du « clair-obscur caravagesque » et du « ténébrisme »), dans le but de lui permettre de rester plus longtemps dans cette zone…

<12>

.

…Le temps devenait ainsi plus agréable pour observer davantage de choses : des rochers alignés curieusement,…

<13>

…des chevaux dont la vue le ramena rapido au P…

.

<14>

.

…avec le ranch attenant, super ouesterne ça…

<15>

.

…et le pont plus loin… …pour traverser et enjamber de profonds canyons et rios…

<16>

.

Spinoza Spinola se mit à imaginer que ce cours d’eau au lieu de se jeter éperdument dans la mer rejoignait tout simplement par magie le lac du site du P et pouvait même en imagination l’alimenter :…

.

<17>

.

…à quelques encâblures, le lac-autre était là, permettant de rejoindre le bas et le haut, le fond et le ciel, la semblance du plat du P au fond de l’eau, et le ciel-fumée borduré par les nombreux jardins et les haies des buttes, orientation inversée d’un monde renversé…

.

<18>

.

…avec un simili-bâtiment 89 qui surgissait de son promontoire…

.

<19>

<20> .

…jusqu’à produire des photographies-tableaux…

.

<21>

…et à se replonger dans d’autres : les pêcheurs devenant cavaliers, le lac moins ample, entouré d’arbres qui montent sur un flanc de montagnette, avant de retomber vers les polders…

.

.

Alors Spinoza Spinola s’assit sur un banc (à comparer à celui du site du 89)…

<22>

.

…et mira le végétal durant longtemps :…

<23>

.

…jusqu’à la nuit tombée…

.

<24>

.

.

Mirage qui se termina ainsi, quasi en charade dont l’énigme restera irrésolue :

.

<25> <26>

.

Tout en passant par deux autres tableaux d’Alphonse Asselbergs (à la suite de “la Mare aux Fées” vue plus haut), deux tableaux qui rappellent nos prises de vue des dunes ondulantes et de la vue éloignée des plages :

<27>

.

.

<28>

.

.

5b

- À la fin du voyage au travers de sa Mancha-Manche, Spinoza Spinola retrouva quelques bribes disparues :

.

À défaut d’optiques optimales, il suffisait de se pencher sur leur opposé : la disparition ‒ si cela disparaît ou si quelque chose disparaît, n’y aurait-il plus rien à voir ? ‒. Et ainsi quoi de mieux que de se tourner vers La Disparition telle que l’a évoqué Georges Pérec, qui, de surcroît et par un détour inattendu, a rencontré Monique Wittig ? :

.

-

« Anton Voyl n’arrivait pas à dormir. Il alluma. […] Il prit un roman, il l’ouvrit, il lut […]. Il abandonna son roman sur son lit. » ‒ (Georges Pérec, “La Disparition” (1969), p.17 ‒ quasi-paraphrase du début de “À la Recherche du temps perdu” de Marcel Proust)

-

« […] à la fin du match, on poursuivrait par un Nô, aussi long qu’ardu à saisir. » ‒ (Georges Pérec, “La Disparition” (1969), p.302)

-

« Il sortit son Smith-Corona. D’un trait, il raya Arthur Wilburg Savorgnan qui s’affaissa, mort. ‒ Voilà, dit la Squaw, ils sont tous morts. L’on n’aurait pas cru. À la fin, ça vous avait un air de Much ado about nothing plutôt irritant, ou du moins attristant. […] ‒ Ainsi donc, dit la Squaw, voici sonnant l’instant du Finis Coronat Opus ? Voici la fin du roman ? Voici son point final ? […] Franz Kafka l’a dit avant nous : il y a un but, mais il n’y a aucun parcours ; nous nommons parcours nos dubitations. » ‒ (Georges Pérec, “La Disparition” (1969), pp.303-304) ‒ (pour note, Smith-Corona est en fait une marque… de machines à écrire. Il convient enfin pour que le lecteur puisse percevoir toute la subtilité de ce passage, qu’il sache que les machines Smith-Corona ont une particularité bien précise : elles n’utilisent pas en effet des rubans mais des… cartouches ! (cassettes appelées cartridges). Ce détail se révèle indéniablement très précieux puisqu’il autorise ici un surcroît inattendu dans le raffinement textural de la métaphore.) ‒ (Source)

-

« Amaury ouvrit, un à un, un amas d’in-octavo aux dos salis, aux plats avachis, qui s’accumulait sur trois rayons branlants. Chacun portait tout un tas d’annotations, marginalia qu’il parcourut mais qu’il comprit fort mal. Il distingua pourtant cinq ou six bouquins qu’Anton Voyl paraissait avoir soumis à un travail plus approfondi : Art and Illusion, par Gombrich, Cosmos, par Witold Gombrowicz, l’Opoponax, par Monica Wittig, Doktor Faustus, par Thomas Mann, Noam Chomsky, Roman Jakobson, Blanc ou l’Oubli d’Aragon. » ‒ (Georges Pérec, “La Disparition” (1969), p.60)

‒ (C’est ici que de façon extraordinaire les liens deviennent explicites : étant en résidence ensemble en 1969 dans le même lieu, le Moulin d’Andé en Normandie [2] [3], Monique Wittig se prêta à un jeu proposé aux pensionnaires par Pérec et c’est ainsi qu’un passage écrit par Wittig lors de ce jeu est présent dans le livre de Pérec :) -

« L’ovibos, un animal mi-mouton, mibouvillon, vit sans mal dans la toundra. Sa chair, qu’on ramollit si on la bat, a un fort goût d’anis. Pour saisir l’animal, il faut choisir l’occasion, s’aplatir au sol quand il court sur vous, bondir dans l’instant où son sabot vous apparaît, grossi, intimidant. Sitôt vos mains sont sur son cou, tout autour, il vous voit, il mugit, puis, à son tour, il s’aplatit tout du long pour, joint à vous, dormir. Son corps fumant au parfum d’acacia, d’alfa, d’aconit, d’ail, d’orpin, d’origan, d’upas, d’union, a un contact doux. L’urus soit un auroch, un bison qui vit dans nos pays, n’apparaît pas dans nos zoos. On croit qu’on pourrait voir, avançant dans la nuit, un urus profilant son dos bossu. Pas du tout: il n’apparaît pas arrondi, son dos. Il n’a pas un trou non plus. Il s’agit d’un dos normal, quoi A quoi bon discourir sur l’urus, alors. » ‒ (Monique Wittig, in Georges Pérec, “La Disparition” (1969), p.64)

.

- (La liste de la bibliothèque d’Anton Voyl a eu plusieurs versions, et notamment il est utile de revenir au manuscrit de Pérec dans lequel on peut lire une des premières versions, qui, elle, fait référence à Spinoza, ce qui boucle la boucle de la boucle, dans le vortex du récit lui-même, et cela par d’autres récits et histoires (dont celui de Pérec via Wittig via Cervantès, de Kafka à Zappa à Kaffa à Rimbe, etc. etc.), et là, ici : on aura fait avec aisance et avec Pérec le saut de Spinoza à Spinola :) ‒ (Source)

- « Il y avait un Atlas hollandais qui datait au moins d’Isaac Spinoza, il y avait trois cours d’anglais, plus un qui avait, à coup sûr, trait aux maths, puis cinq ou six livraisons d’abstracts grammatica[ux] [sic]. Il vit aussi, au hasard Noam Chomsky, Propp, Foucault, Sapir, Chklosky, Brugmann, Karl von Frisch, Magoun, Moruzzi, Bailly, Lacan, Donald R. Guffin, Roman Jakobson, Bröndal, Kurylowyzc. Mais Amaury s’attacha surtout à vingt cinq ou vingt six romans qu’Anton paraissait avoir soumis à un travail plus approfondi : il y avait Tolstoi, Thomas Hardy, John C. Parvys, Also spracht Zarathoustra (Ainsi parlait Zarathoustra), Hugo, Loti, Rimbaud, Rostand, l’irlandais Parsifal Ogdan, Doktor Faust par Thomas Mann, l’Opoponax par Monica Wittig, Ubu Roi par Jarry, Tristram Shandy, Cosmos par Witold Gombrowicz, Mauriac, Proust, Maurois, Martin du Gard, Pons, Pingaud, Malraux, Alain, Lord Gadsby V. Wright, Isadora Duncan; Saint Marc Girardin, Joris Karl Huysmans. Mais (pourtant) ni Alain [sic], ni Aragon, ni Antonin Artaud, ni Maupassant ni Zola, ni Romain Rolland, ni Poussy Rabutni, ni Balzac, ni Camus. » ‒ (Mns Manuscrit, première, p.19A)

.

- « Journal d’Anton Voyl. Un lundi. […] Ils sont partis trois ans, ils ont couru trois ans, bravant tourbillons, ouragans ou typhons, du Labrador aux Fidji, du Cap Horn à l’Alaska, d’Hawaii au Kamtchatka. […] Un marin nantuckais immortalisait un combat colossal qui, par trois fois, opposait Achab au grand Cachalot blanc, à Moby Dick. […] Trois ans dura la circumnavigation. Trois ans durant cingla l’hardi galion, louvoyant du nord au sud, roulant, tanguant dans l’inouï tohu-bohu du jusant, bourlinguant sous l’août brûlant, sous l’avril glacial. […] Ah maudit Bic ! » ‒ (Georges Pérec, “La Disparition” (1969), pp.85-89)

.

.

‒‒‒‒‒ repasser à l’article précédent (Spinoza Spinola à Bruga Braga)

.

.

Menu :

chantier du P 06/2023

chantier du P 07/2023

chantier du P 08/2023

chantier du P 08/2023 - poème 1

chantier du P 08/2023 - poème 2

chantier du P 08/2023 - poème 3

chantier du P 08/2023 - résidence artistique et gentrification : Le P barbizoné

chantier du P 08/2023 - Spinoza à Bruga Braga

chantier du P 08/2023 - Le P-Bruga Braga

chantier du P 09/2023

.

.

.

Références

<1> ‒ Vue prise du remblai à Le Portel.

<2> ‒ Détail d’une peinture : Anonyme, “Repos pendant la fuite en Égypte” (détail), vers 1560, Groeningemuseum, Bruges, Belgique (Source).

<3> ‒ Panneau à Piacé.

<4> ‒ Trou au sol trouvé lors d’une randonnée en partant de Le Portel.

<5> ‒ Et au-dessus du trou précédent, dans le ciel, la trouée nuageuse.

<6> ‒ Série de trouées de nuit entre les arbres à Macé près de Sées.

<7> ‒ Vue de trous au sol, sortes de réservoirs, sur le chemin pour aller à Port-en-Bessin.

<8> ‒ Les dunes ondulant aux alentours de Le Portel.

<9> ‒ Une éolienne isolée dans les champs autour de Piacé.

<10> ‒ Détails d’une peinture de Joseph-Théodore Coosemans (1828-1904), “Rayon de soleil après la tempête”, Groeningemuseum, Bruges, Belgique, (Source).

<11> ‒ Détail d’une peinture de Paul de Cock (1724-1801), “Paysage avec ruines romaines”, Groeningemuseum, Bruges, Belgique, (Source).

<12> ‒ Caravane dans un jardin du village de Piacé.

<13> ‒ Arrangement de pierres dans un jardin du village de Piacé.

<14> ‒ Chevaux dans un champ près de Macé et de Sées.

<15> ‒ Enclos à bestiaux à Piacé.

<16> ‒ Pont et rivière au milieu du village de Piacé.

<17> ‒ Détail d’une peinture d’Alphonse Asselbergs (1839-1916), “La Mare aux Fées à Fontainebleau”, vers 1876, Groeningemuseum, Bruges, Belgique, (Source1) (Source2).

<18> ‒ Vue de l’étang de la Glaisière à Nesles.

<19> ‒ Deuxième vue de l’étang de la Glaisière à Nesles. Photographie-tableau : la tour et la turbine dans les nuages.

<20> ‒ Ibid. Photographie-tableau aux pêcheurs.

<21> ‒ Détail d’une peinture d’Alvaro Sanchez, “Saint Jean-Baptiste avec Ivan de la Pena, le donateur”, vers 1450/1499, Groeningemuseum, Bruges, Belgique, (Source).

<22> ‒ Un banc à Piacé.

<23> ‒ Arbres à Macé près de Sées.

<24> ‒ Arbres de nuit à Macé près de Sées.

<25> ‒ Coquelicot à Equihen près de Le Portel.

<26> ‒ Chenille à Piacé.

<27> ‒ Alphonse Asselbergs (1839-1916), “Paysage de dunes”, 37cm x 66cm ; “Marée basse à la mer du Nord”, 30cm x 37,5cm.

<28> ‒ Vues prises du remblai à Le Portel.

.

- open summer

- chantier

- paysage

- spinoza

- spinola

- les polders

- répétition

- le P

- les buttes

- télescope

- tinguely

- heizer

- la double-vue

- les lentilles

- brugge

- cheval

- déguerpissement

- psycho-géographie

- A B

- le lac

- le panneau

- principe associatif

- hypothèse

- la lémancolie

- paréidolie

- pérégrination

- spleen

- ouestern

- le banc

- le monde renversé

- roussel

- zwin

- mancha

- pérec

- wittig

- néphologie

- les oiseaux

- alignement

- charade

- gifanim

- nevada

- normandie