LE PROJET NEUF

2023-08-31 - open summer #4 : la récap' (3)

.

.

L’apparition inopinée de Spinoza Spinola extirpée de l’Histoire pour venir réanimer notre présent nous interroge — d’autant plus que cela se déroule dans un simili-western de façade quelque peu olé-olé.

Mais ne serait-ce pas un signe annonciateur d’une transformation ou d’un bouleversement proche (au pire du pire : d’une fin) qui viendrait affoler nos boussoles, qui avancerait vers nous telle la forêt de Birnam dans Macbeth [1 pp.137 et 159], qui ferait monter le niveau des mers et augmenter le nombre de tornades même en nos régions les plus clémentes (telle celle du P) ?

Ou, puisque nous ne sommes ni déclinologue ni collapsologue ni défaitiste, n’est-ce pas l’indice avéré d’un changement de notre monde et d’une grande partie de ses paradigmes, comme celui d’une métamorphose du monde, grande, immense, qui, ainsi, malgré nous, réagit jusqu’à inverser les aiguilles du temps et à mêler nos chronologies les plus stables ?

N’aurions-nous pas donc déjà basculé dans un après et un post-monde ?

— n’oublions pas que La Pébipologie et simultanément, l’une de ses aventures, le ouesterne Spinoza, ce dernier entraînant le polisseur philosophe et ses sbires, Gombro et Danti, personnes hantées par d’autres, Kafka, Rimbe, Zappa, aux genres et aspects non définis et aux buts insondables, sont nés au moment même du déclenchement de la pandémie de 2020 — ;

Toutes ces figures ne font-elles donc pas partie d’une angéologie et d’une mythologie nouvelles ? d’une ère en train de venir ? voire même d’une rupture consommée qu’on n’a pas vu arriver provoquant un tohu-bohu désordonné homophonique et kaléidoscopique de nos idoles qui les mêlent toutes et les mélangent ? Telles, parmi toutes ces successions, ces répétitions et dédoublements des choses et des mots : de “a”, des “o” et des “i”, Kafka, Kaffa, Zappa, Spinola, Spleenoza… ; Gombro, Rimbo, Colorado, Coloradaho, Danti… ; Bruga Braga, Montana, Arizona, Mancha-Manche…, etc. déclinés à l’infini…

.

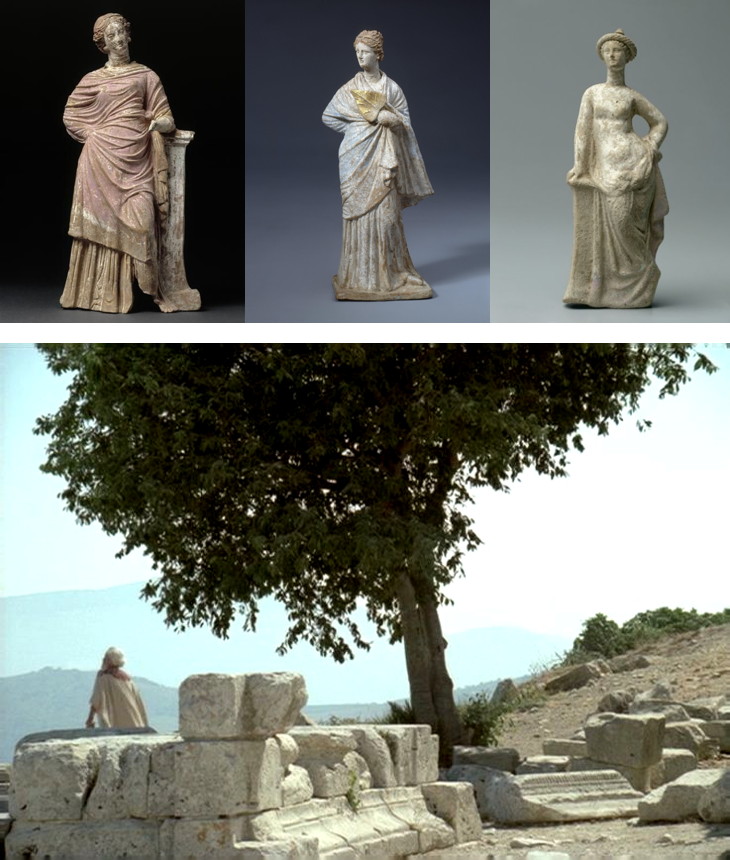

En haut : figurines sculptures de terre cuite. En bas : “Es ist die Zeit der Könige nicht mehr” : Antigone (1991) de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet.

.

C’est à prendre au sérieux.

D’ailleurs tout dans l’art est à prendre au sérieux (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas à décocher des sourires ou parfois à s’assombrir devant ce qui par trop docile ou par trop de mauvaise foi agace).

Un Spinoza Spinola Spleenoza en veste à sequins et affublé d’un chapeau dont les formes ne peuvent être que des formes de buttes n’a rien d’une mascarade gratuite ou d’un jeu grotesque, quitte à croire que ce Spinoza Spinola-là porte le monde sur sa tête ‒ et non sur les épaules comme tout le monde ‒, les deux buttes sur le haut de son chapeau en attestent, d’autant plus que dans ces récits (ouesterne spinoza) navigue-t-on pas sans cesse à l’emporte-pièce dans des va-et-vient entre le XIXième, le XXième, le XXIième siècles, et des périodes indéterminées de l’Antiquité et de la Basse Antiquité, tout cela enrichi par des tonnes de documentations que glanent et instillent çà et là Vitara & John Rohmnyz ‒ (on ne rappelle pas l’origine de leur nom, on vous laisse à nouveau deviner) ‒ construisant ainsi, mois après mois, jour après jour, un ensemble en deux volumes (les tomes 6 et 7 de La Pébipologie parmi les huit prévus), le premier avec les récits-épisodes et l’autre, le second, avec la compilation des études-commentaires, comme si le duo ne pouvait être à l’aise que dans des temps et des espaces différés et désynchronisés pour déjouer de la meilleure manière nos synchronies hyper-contemporaines ‒ jusqu’à aller à l’Antiquité donc ‒, en considérant le P telles des ruines d’un amphithéâtre (maintenant aplati après avoir été ondulé) relu par les périodes romantiques (“un fond d’indécidable qui est abîme” si l’on suit les cinéastes Straub & Huillet) et tels des plateaux et des sierras revisités par des apparats de conquêtes et de colonies western dont l’héritage négatif nous embarrasse et qu’il s’agit en conséquence de dé-faire et de re-fabriquer pour nettoyer notre culture ‒ cette fois-ci on regardera du côté d’un autre cinéaste Luc Moullet et de son “Billy le Kid” [1] [2] [3] au milieu des roubines ‒.

.

.

Spinola Spinoza Spleenoza nous désarçonne. Et nous montre du doigt notre actualité qui tend à l’obscurantisme et à la régression ‒ tout est fait pour nous faire perdre la mémoire dans un temps où les mémoires artificielles abondent et nous dépassent, tout en désactivant au passage les nôtres et en faisant profiter d’autres qui n’hésitent pas à nous faire croire de très mauvaises fictions : puisque nos mémoires nous échappent : pourtant en travaillant de cette manière, “alla Rohmnyz”, on la recouvre entièrement ‒.

Alors Spinoza Spinola enfonce le clou : Vitara & John Rohmnyz paraissent jouer aux “petits bonhommes” et déplacer ces figurines de plastique coloré sur l’échiquier du P selon des actions improbables et incompréhensibles (du Portugal à Nantes jusqu’à Saint-Nazaire avant Amsterdam) dans des décors de pacotille donnant à croire, tout sérieux et véridique que soit leur récit, qu’iels nous mènent continuellement en ballade ou nous font balader.

.

.

On se demande si ses apparitions ne seraient pas du même ordre que d’autres auparavant. Ce qui nous rassurerait sur la véracité et l’intégrité des visions et des fictions de l’art, et donc, de leur existence et de leur efficience : “l’art, c’est pour de vrai, ce n’est pas pour du beurre, ce n’est pas pour faire mine, ce n’est pas “que de l’art”, c’est du 1:1”, si l’on suit bien les propos du critique d’art Stephen Wright comme aussi d’une autre manière le collectif anglais Art & Language) [2] [3] [4].

On se questionne alors sur ces apparitions antérieures qui, elles aussi avaient eu leur pesant de signification et leur pesant d’or, alors qu’on semblait pendant longtemps et de bonne heure les ignorer. Comme si porter “haut les masques” impliquait de mettre bas tous ceux factices : c’est-à-dire que faire des histoires trublionnes et extravagantes, pleines d’avatars et d’aventures, est une façon efficace et réelle de démasquer les inconséquences.

(sur Stephen Wright) :

‒ https://journals.openedition.org/critiquedart/13433

‒ https://www.northeastwestsouth.net/

‒ https://www.eesi.eu/site/spip.php?article441

‒ http://www.revuedeparis.fr/vers-un-art-sans-oeuvre-sans-auteur-et-sans-spectateur/

‒ http://www.revuedeparis.fr/

‒ https://museumarteutil.net/wp-content/uploads/2013/12/Toward-a-lexicon-of-usership.pdf

‒ http://www.ecoledumagasin.com/session19/wp-content/uploads/2009/12/Sophie-Lapalu-Master2.pdf

‒ https://www.youtube.com/watch?v=9ui5rLeimW0

‒ https://www.calameo.com/books/00117035023e03ccbf16e ‒ https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephen_Wright

‒ https://www.paris-art.com/conference-bourges-la-box-stephen-wright-sur-la-redondance/

‒ http://sophielapalu.blogspot.com/2019/06/peut-on-faire-des-uvres-qui-ne-soient.html

‒ Stephen Wright, « L’avenir du ready-made réciproque : valeur d’usage et pratiques para-artistiques », Parachute n° 117 (2004), p. 122

‒ Ses propres recherches portent notamment sur les pratiques artistiques à l’échelle 1:1, interrogeant les conditions de possibilité et d’usage d’un art sans oeuvre, sans artiste et sans spectateur, c’est-à-dire d’un art qui se soustrait délibérément à l’horizon d’événements.

.

.

Par exemple :

-

lorsque le déroutant et incorrigible Gombrowicz biffe et corrige “L’Enfer” de Dante qu’il considère mal écrit et que l’on aurait surévalué des siècles durant en tant que monument d’un supposé génie (« ne pouvait-il rien trouvé de mieux ? […] avec ses tercets à lui, superficiels et mal embouchés » nous dit Gombrowicz, dans son “Sur Dante”, p.11 et p.21 [1] [2]) — et, de son côté, Sollers, dans son “Paradis” (1981), tentait d’imaginer comment la Divine Comédie pourrait être adaptée à la télévision japonaise [1] — ;

-

et ceci bien après que l’homérien Tolstoï ait également de son côté fait haro sur Shakespeare en exprimant son « dégoût insurmontable, un grand ennui » déclenchant chez lui un « doute » : « est-ce moi qui suis dément, en trouvant nulles et franchement mauvaises des œuvres qui sont considérées par tout le monde civilisé comme la plus grande perfection […] ? » jusqu’à les voir comme « écœurantes » [1] (Léon Tolstoï, “Shakespeare et le drame”, 1905) ;

.

.

-

et que Nabokov, logeant un temps au-dessus de Boulder, dans le beau Colorado qui n’évoquait pas qu’un peu pour cet auteur les terres de sa Russie perdue — « Une partie de moi doit être née dans le Colorado », écrit-il au critique Edmund Wilson, « car je reconnais constamment les choses avec un délicieux pincement au cœur. » [1] — le Colorado, là où il chasse les papillons qui tournent autour d’un « pissenlit jaune vif dans une clairière vert vif au-dessus de Boulder » [1] ; Nabokov, donc, ne cesse de citer, de critiquer et d’admirer Joyce, d’un côté, pour le porter aux sommets pour son “Ulysse” (1920) et, de l’autre, pour consciencieusement le descendre en flammes pour le reste de son œuvre sur le motif de : « l’absurdité prétentieuse de ces chapitres homériques, chromatiques et viscéraux » ; ce qu’il assène de nouveau en incitant à devenir topographe sur les terres irlandaises : « Au lieu de perpétuer l’absurdité prétentieuse de ces chapitres homériques, chromatiques et viscéraux, les enseignants doivent préparer des cartes de Dublin, avec les entrelacs de Bloom et Stephen. » [1] et « I want to give a picture of Dublin so complete that if the city one day suddenly disappeared from the earth it could be reconstructed out of my book. » (“Je veux donner une image de Dublin si complète que si la ville disparaissait un jour soudainement de la terre, elle pourrait être reconstruite à partir de mon livre."") : « À chaque jour suffit son quotidien. » répondrait Joyce à partir de son “Ulysse” [1] ;

-

comme il (Nabokov) fait aussi des remontrances à Cervantès : « On a dit de Don Quichotte que c’était le plus grand roman jamais écrit. Cela, bien sûr, est absurde. […] Mais son héros, dont la personnalité est un coup de génie de la part de Cervantès. », jusqu’à aller réécrire le chef d’œuvre “Don Quichotte” (1605) par son livre “Lolita” (1955) afin de traduire « la condition chaotique dans laquelle les gens vivent » [1] — (Source : Propos rapportés par Brian Boyd dans “V. Nabokov. The American Years”, Princeton University Press, New Jersey, 1991, p. 23 ; voir aussi : l’article d’Annick Le Scoëzec Masson « Humbert Humbert et les enchanteurs ou Don Quichotte au pays de Lolita » dans D. Perrot-Corpet dir., DQ au xxe siècle. Réception d’une figure mythique dans la littérature et les arts, PU Blaise Pascal, 2003) — La figure (triste) (de Don Quichotte) sera aussi reprise dans la foulée par Kathy Acker, Monique Wittig et Salman Rushdie…

-

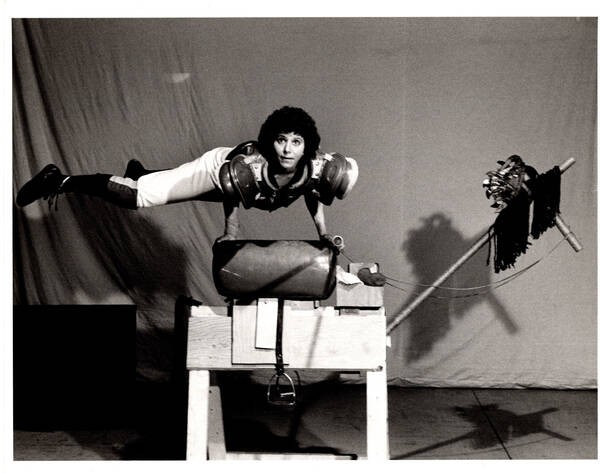

Chez Wittig : « Considère bien, Panza, que ce qu’ils appellent folie, moi je l’appelle réalité » dit Quichotte se tenant à bout de bras en suspension sur un cheval d’arçons [1] [2 (vidéo)], et son but est bien de « tuer l’orgueil dans les géants » en détournant et en “re-fabriquant” un des monuments de la littérature mondiale, paru en 1605 puis 1615, à savoir « L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche » de Miguel de Cervantes ; Wittig en fait la réécriture avec des personnages uniquement féminins. Puisqu’ici, Quichotte est une femme lesbienne chevalier errant, passionnée de livres et d’écriture, en quête de justice et de liberté, qui, accompagnée de son écuyère, Panza, traverse nombre de péripéties et imagine un nouveau monde, autrement dit l’utopie d’un monde délivré du pouvoir des hommes ouvrant la possibilité et de la nécessité d’agir avec « panache » [1]…

.

“Le Voyage sans Fin” de Monique Wittig, joué pour la première fois les 30 et 31 mars 1984 Haybarne Theatre du Goddard College, dans le Vermont. La version française, elle, sera présentée du 21 mai au 21 juin 1985 au Théâtre du Rond-Point à Paris dans une mise en scène de Monique Wittig et Sande Zeig, avec cette dernière dans le rôle de Quichotte et Paule Kingleur dans celui de Panza. ‒ Voir une vidéo ici (Centre Simonde de Beauvoir).

.

-

on verra également Thomas Bernhard aller contre un autre Thomas, Thomas Mann, qu’il voit tel un archétype du « Großchriftsteller » (« grantécrivain »), et, de la sorte, lui Thomas Bernhard, à l’opposé “donc” de cet autre Thomas Thomas Mann (défini comme un « génie de la narration »), car, lui, Thomas Bernhard se définit volontiers au contraire comme un « démolisseur d’histoires » (Geschichtenzerstörer), il parlera même d'« arbres à abattre » ‒ on vous laisse désigner quels sont ces arbres ‒ ; mais sans doute n’ira-t-il pas, T. B., jusqu’à “repriser” les histoires faites par d’autres, sinon à aller contre les siennes propres, l’amenant à répéter sans cesse, à ressasser, jusqu’à, semble-t-il, s’irriter lui-même, … : « Mais que peuvent bien avoir à dire de jeunes écrivains qui croient tout savoir et sont en fait seulement capables de trouver tout ridicule, sans pouvoir dire pourquoi c’est ridicule. » (Thomas Bernhard, “Des Arbres à abattre”, 1984).

-

dans son livre “Goethe et un de ses admirateurs” (1958), Arno Schmidt propose de façon étonnante de convoquer un revenant : Goethe (ou Goe-Goethe). À brûle-pourpoint, il le fait revenir au XXième siècle afin de le citer à comparaître en le mettant à défaut pour avoir eu une existence trop socialement et financièrement facile qui l’a trop assagi, annobli et flatté faisant entrer dans son travail un type de démission artistique ne se souciant aucunement des réalités sociales de son temps. C’est donc pour une journée, une seule !, que Goe-Goethe est amené à retrouver la vie et à permettre à l’auteur de passer quelques heures avec lui. La première phrase est claire : « “Enfin” on avait réussi à ramener les morts à la vie […] ; pour être exact je devrais dire : leur n-ième vie », car, à l’encontre de Goethe, dont la vie fut dépourvue de l’expérience de la pauvreté et de la guerre, Schmidt, lui, de son côté, a pris à pleines mains et sans finasseries ce qu’il appelle les « orties du réel ». ‒ (pour tout ce passage, se référer au texte de Jörg Drews que l’on trouve traduit à la fin de l’ouvrage de Schmidt, “Goethe et un de ses admirateurs”, publié en 2006).

.

Photogramme du film de Stéphane Lafleur, “On dirait la planète Mars” (2022) ‒ Crédits : copyright UFO Distribution. Synopsis (Stéphane Lafleur se dit très influencé par le cinéma d’Andreï Tarkovski) : La première mission habitée sur Mars est en péril. Pas de panique : une branche canadienne de l’agence spatiale envoie dans une base en plein désert cinq anonymes sélectionnés pour leurs profils psychologiques quasi identiques à ceux des astronautes. Ils doivent vivre comme eux, penser comme eux, être comme eux, pour anticiper et résoudre les conflits. Mais ici ce n’est pas tout à fait la planète Mars. Et ce ne sont pas vraiment des astronautes. [1] ‒ un film reprenant l’existence des stations de simulation pour les préparations des astronautres pour les voyages interplanétaires. [1] [2], ce qui d’une manière étonnante rejoint la recherche que j’ai pu menée en PhD il y a quelques années (au Québec aussi) : Internet Auditoriums - Earth/Mars Auditorium, et peut poser l’hypothèse martienne du P.

.

La leçon est simple, Goe-Goethe revient dans un monde que son œuvre ne lui aura pas permis pas de comprendre ;

alors qu’en comparaison (mais rien ne peut être comparé aux œuvres d’Arno Schmidt, bien loin de nous cette intention), si Vitara & John Rohmnyz font revenir Spinoza-Spinola, c’est exactement pour une raison inverse de celle de la conclusion de Schmidt face à Goe-Goethe : sa philosophie (celle de Spinoza), en la transposant et en lui gardant toute son acuité de résistance face à toute croyance, a encore à faire avec le monde d’aujourd’hui.

On retrouve là cette veine commune avec-Schmidt-avec-Wittig-avec-Gombrowicz-avec-Nabokov, etc. de prendre des risques en élaborant des uchronies, qu’elles soient des jeux critiques avec la littérature et l’art, ou bien d’étranges plongées dans une antiquité rejouée dans le présent et dans l’actualité :

pour les Rohmnyz il est clair que le nom de Macron a fait tilt : à la fois le nom d’un président actuel et celui d’un prétorien romain (Quintus Naevius Cordus Sutorius Macro) (Source) suspecté selon Tacite d’avoir été l’assassin de l’empereur Tibère pour le jeu du futur Caligula (mais en fait tout cela n’est-il pas que le jeu des Empereurs et des accaparements du pouvoir quels qu’en soient le coût et le prix). Néanmoins la question est : tout cela n’est-il pas en train d’être rejoué ? n’a-t-on pas là, aujourd’hui, sous nos yeux, retrouvé le suspect qui cristallise tant de harangues ? ‒ on souhaiterait des “macronades” à la suite des “mazarinades” [2] [3] [4] [5] [6] [7]…)

.

(Sigle d’une boutique de tatouage à Troyes [1])

.

(Spinozadag 2017, Amsterdam [1])

.

(Spinozablague 2023, Peter Junof, à partir de la couverture d’une édition allemande de 1958)

.

.

.

.

- open summer

- chantier

- le P

- pébipologie

- séjour

- ouesterne

- western

- spinoza

- spinola

- shakespeare

- gombrowicz

- dante

- kafka

- rimbaud

- zappa

- chapologie

- mythologie

- archéologie

- angéologie

- psycho-géographie

- colorado

- idaho

- brugge

- montana

- arizona

- mancha

- straub

- les buttes

- la chapologie

- les tomes

- moullet

- wright

- art & language

- nabokov

- les papillons

- joyce

- cervantès

- homère

- acker

- wittig

- rushdie

- bernhard

- goethe

- schmidt

- mars

- science-fiction

- macron

- gifanim

- spleenoza