LE PROJET NEUF

2022-08-25 - OPEN SUMMER #3 - ép.9 - la fin de l'été : la peinture de jeanne

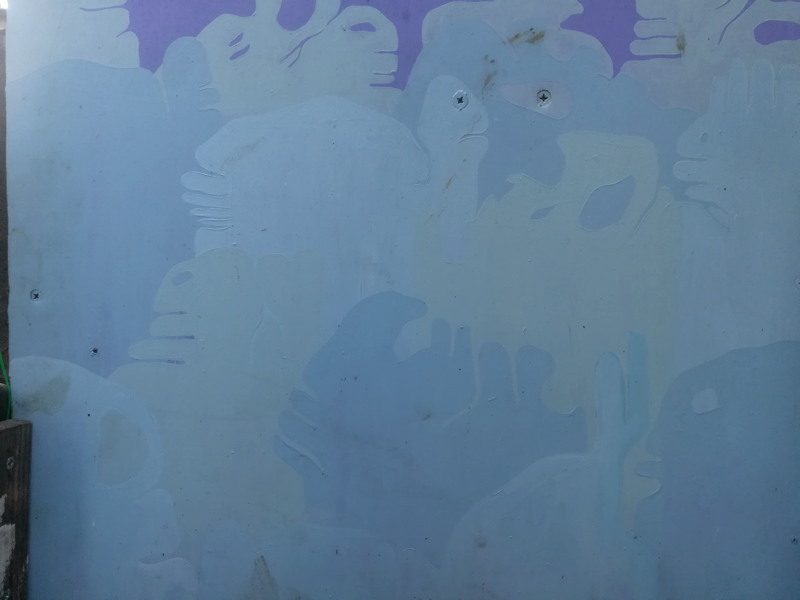

On découvre quelque chose qui avait échappé à nos regards (ou alors était-ce une faute d’inattention ?) : la porte du poulailler dans les jardins des 105-107 a été reprise cet été par Jeanne Lepeltier, soit en août, soit en juillet, ou alors était-ce début ou fin mars ?

Elle l’a peinte.

.

.

.

La réponse est arrivée plus tard par SMS :

Q — T’as vu ? Par contre moi je ne l’avais pas vue cette porte. Quand était-ce ? Et que signifie-t-elle ? Qu’est-ce qui a fait qu’elle est bleue ?

R — C’était pendant le stage [courant mars] parce qu’il y avait un enfant dans le coin à ce moment-là et qu’il m’a demandé de faire des nuages, alors j’ai fait un mélange nuages/“paysages”/rochers/bêtes préhistoriques (comme les petites poules). Pas très réfléchi à vrai dire…

R — À la base s’il n’y avait pas eu d’enfant, je voulais dériver à l’intérieur d’une poule, ahahah…

R — Faire son système digestif ou un truc comme ça…

Q — Ah ok, super. Bien vu. Pas la peine de réfléchir d’ailleurs. L’enfant peut bien être à l’intérieur de la poule, cela marche tout pareil…

.

.

On digresse sur les poulaillers peints, les peintures de poulaillers, Guilleminet et Couturier, puis sur les portes peintes, les peintures insérées dans les endroits quotidiens, on va vers Chaissac…

.

.

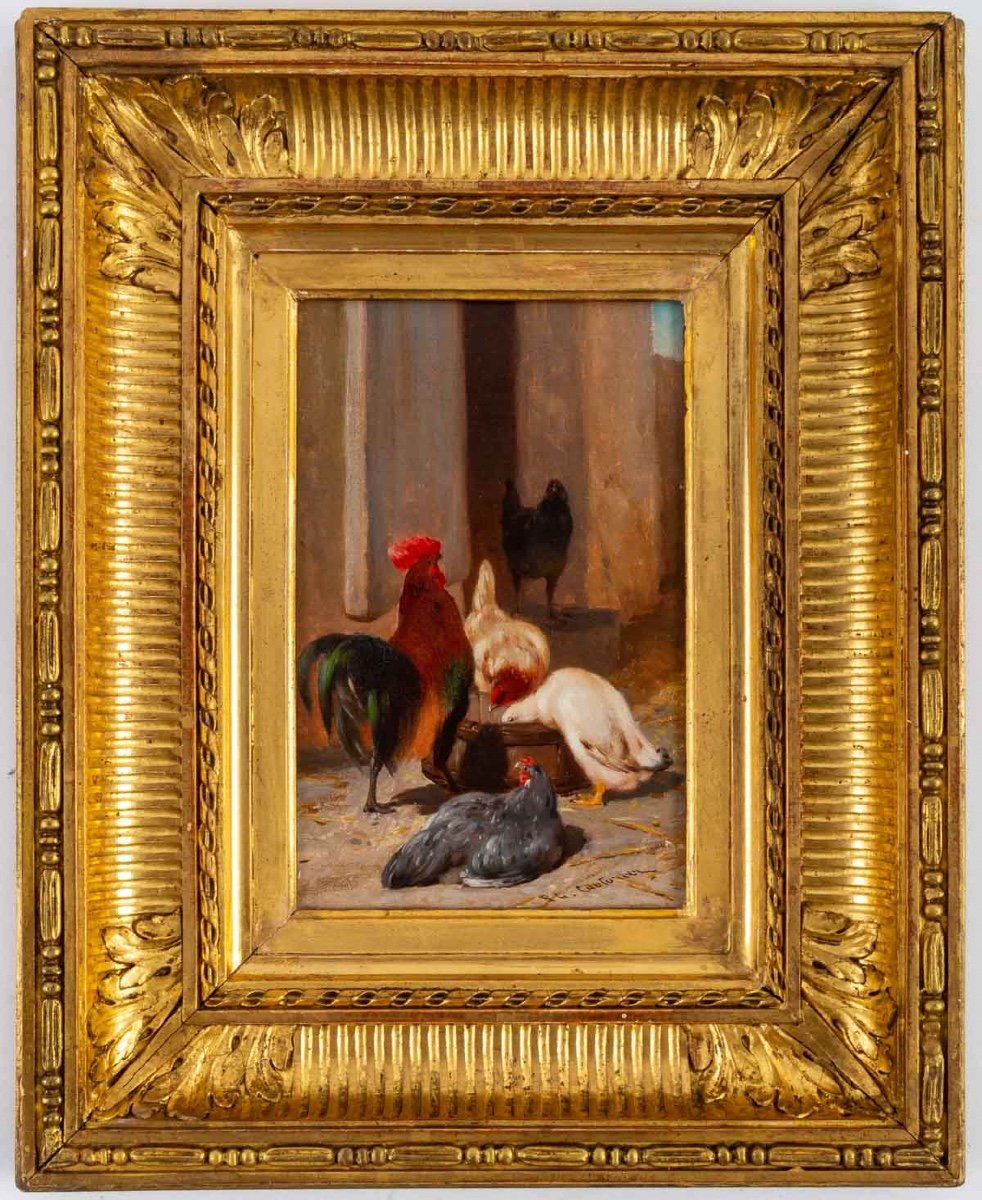

Claude Guilleminet (1821-1885), La Basse-cour. 41,5cm x 22cm. Représentant un poulailler avec devant celui-ci, un coq entouré de poules et un dindon. Claude Guilleminet expose au Salon de Paris en 1857, une “Basse-cour”, aujourd’hui au musée de Montpellier, puis en 1864, 1865, 1866, il expose toujours au Salon de Paris des cours de ferme où le paysage et les architectures rustiques et même les arbres, tout concourt à un effet général d’harmonies qui, joint à une certaine ingénuité font de Guilleminet un peintre attachant. (Doc Schurr, Dictionnaire des petits maîtres de la peinture).

.

.

Philibert-Léon Couturier

Il y a toujours une forme bleue (un bout de ciel découpé), quasi-géométrique, dans les poulaillers peints par Philibert-Leon Couturier.

Philibert-Léon Couturier s’est spécialisé dans la représentation des animaux de la basse cour. Son ami Théophile Gautier le surnommait : « Le roi des poulaillers ». Sa facture est proche de l’impressionnisme par le jeu des lumières et des couleurs. Fils de vinaigrier, Philibert-Léon Couturier est admis à l’École des Beaux-Arts de Paris en 1844. Il devient portraitiste et peintre animalier. Il est particulièrement réputé pour l’habileté de son art à représenter volailles et basses-cours. Dès 1853, il se fait connaître avec sa première grande œuvre « Les Animaux de la basse-cour ». Bien que proche de l’école de Barbizon, il reste un peintre d’atelier. Il se consacre à la peinture animalière et à la mise en valeur de la vie paysanne mais d’une manière très romantique. Il est aussi l’auteur d’études sur Jean-François Millet et Camille Corot. Ses œuvres figurent dans de nombreux musées en France mais également aux Etats-Unis.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), La Cour de ferme. Huile sur bois. Saint-Quentin, Musée Antoine Lecuyer.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), Canards et poules dans une mare d’eau. Huile sur bois. Collection particulière.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), Un Héron dans la basse cour. Huile sur bois. 26,5cm x 35,2cm. Collection particulière.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), Sous le auvent. Huile sur bois. Collection particulière.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), Les Poules. Huile sur bois. Collection particulière.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), Poules sur le fumier. 14cm x 17,8cm. Huile sur bois. Collection particulière.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), Basse cour sur la campagne. 1862. 50cm x 62cm. Huile sur bois. Collection particulière.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), Dîner des poules. 28,5cm x 42cm. Huile sur bois. Collection particulière.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), Basse-cour. 26,5cm x 40cm. Huile sur bois. Collection particulière.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), Poules et canards près d’un mur. 24cm x 32cm. Huile sur bois. Collection particulière.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), Volailles picorant. 27cm x 32,5cm. Huile sur bois. Collection particulière.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), La Basse cour. 78cm x 118cm. Huile sur bois. Collection particulière.

Philibert-Leon Couturier (1823-1901), Scène de basse cour. 16,5cm x 10,5cm. Huile sur bois. Collection particulière.

.

.

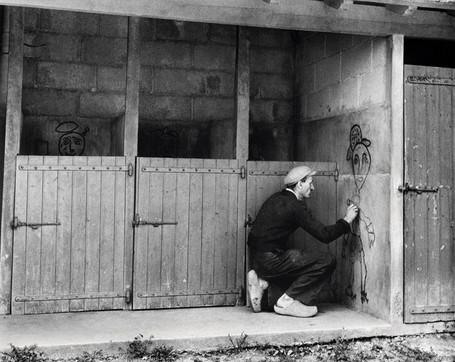

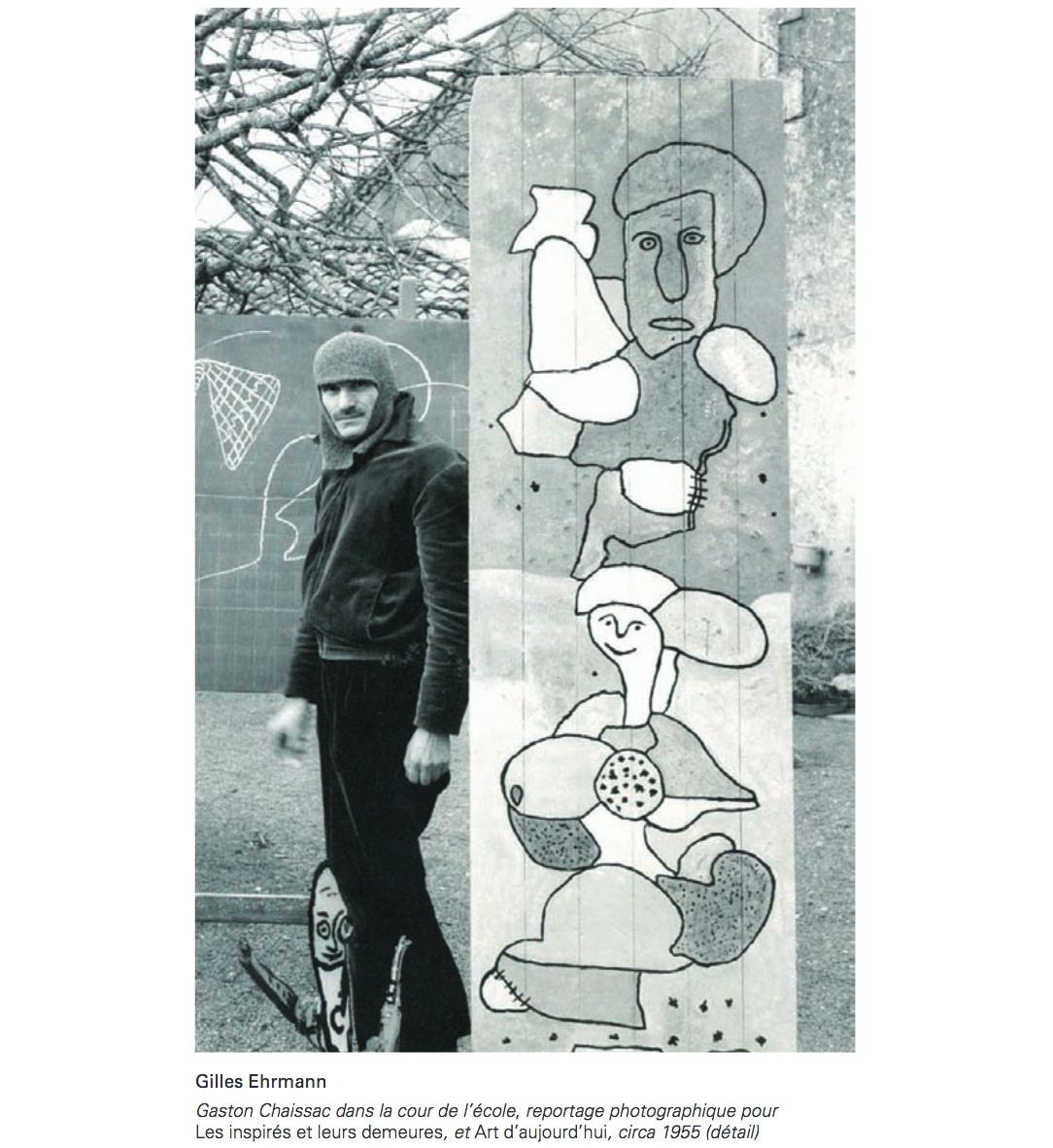

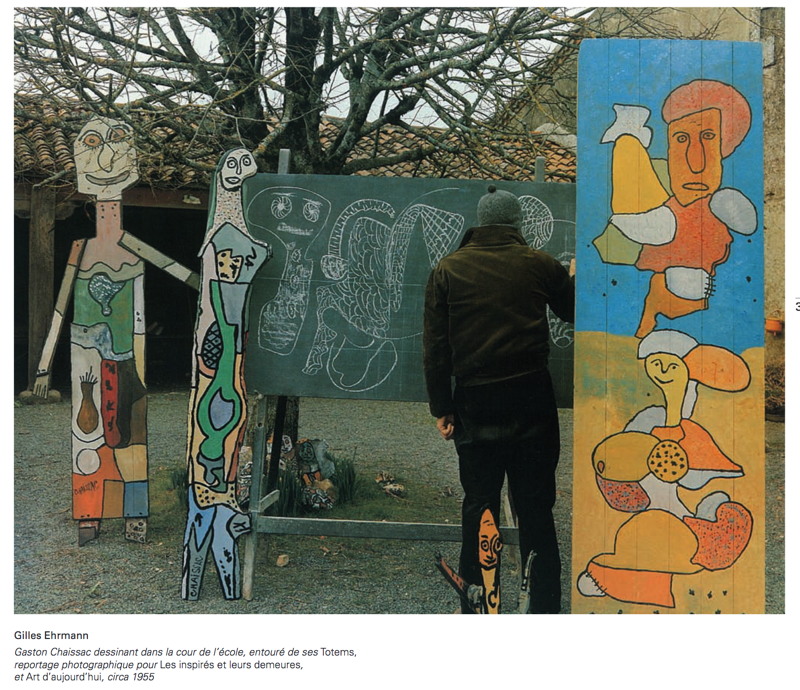

Gaston Chaissac

Gaston Chaissac, peintre épistolier, a vécu à Sainte-Florence en Vendée de 1948 à 1961. Depuis 1952, les latrines de l’ancienne école où exerçait son épouse renferment des œuvres du célèbre peintre. Ces latrines ont été classées à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques le 5 octobre 1988.

Gaston Chaissac en 1952 photographié par Robert Doisneau. Musée de l’Abbaye Sainte Croix, Les Sables d’Olonne.

Après avoir passé cinq ans à Boulogne, en Vendée, en 1948 le couple Chaissac déménage à une dizaine de kilomètres de là, à Sainte-Florence, où la femme de Gaston, Camille Guibert, qu’il a rencontrée en 1939 au centre de rééducation de Clairvivre en Dordogne, est mutée. Libéré des soucis financiers par le métier de sa femme, Gaston se consacre à ce qu’il appelle « ses recherches » et peaufine sa théorie de la peinture rustique moderne – « sans gestes théâtraux ni mise en scène phénoménale », écrivait-il en 1946. À Sainte-Florence, le couple restera treize ans.

En 1949, il entreprend des tableaux de grand format qu’il signe « Chaissac le fumiste » et commence sa série de dessins à base d’écritures. C’est une période à la fois riche et difficile pour l’artiste: isolé loin de Paris alors qu’il aspire à être reconnu, il se marginalise, considéré comme un fou par une majorité des habitants de la commune. Il n’en tisse pas moins de nombreux contacts avec des intellectuels et artistes dont Jean Dubuffet et réussit à fasciner et à garder contact avec de nombreux intellectuels, parmi eux, André Lhote, Aimé Maeght, André Bloc, Lanza del Vasto, Charles et Marie Mauron, Benjamin Péret, Raymond Queneau, Jean Paulhan, Michel Ragon, André Breton, Camille Bryen….

En vérité, le personnage ventripotent et chapeauté conservant encore quelques traces de couleurs, peint sur la paroi de l’urinoir, ressemble étrangement au curé de la paroisse. Les rares gamins que leurs parents ne mettaient pas dans l’enseignement catholique pissaient donc sur sa soutane. Ainsi se vengeait le brave Gaston de toutes les humiliations, de tous les quolibets, de toutes les méchancetés et de toutes les mesquineries imaginées par l’abbé et ses paroissiens.

Gaston Chaissac (1910-1964) [2 (pdf)] n’est pas un artiste brut. Il cherchait. Il ne cessa jamais de chercher.

« Celui qui fait une besogne qui ne demande pas d’apprentissage ne saurait être un autodidacte et on a jamais parlé par exemple d’un laveur de vaisselle autodidacte. L’art devient de plus en plus rustique et c’est à mon avis parce que depuis un bon siècle les paysans ont envahis les villes. » (Lettre à la galerie Mignon-Massart, mai 1948)

Il n’est donc pas, à l’instar de ce que pensa longtemps son ami le peintre Jean Dubuffet, un artiste naturellement dégagé de toute contrainte culturelle comme le sont les fous et les autodidactes. Au contraire, Chaissac tente volontairement de se défaire de cette culture accumulée à Paris auprès du couple Freundlich (le peintre précurseur de l’art abstrait Otto Freundlich et l’artiste Jeanne Kosnick-Kloss) comme auprès d’autres artistes (le peintre cubiste Albert Gleizes ou Robert Delaunay). « Mes préférences vont d’emblée à la peinture rustique moderne, écrit-il en 1946. Peintre de village, je lui reste fidèle, trop sûr de faire fausse route si je cherchais à peindre à la façon des artistes peintres des capitales et sous-préfectures. » Il est qualifié comme l’un des personnages les plus libres, les plus complexes et les plus provocateurs existant dans le milieu artistique de son époque. Gaston Chaissac travaille et expérimente inlassablement en utilisant des matériaux trouvés pour réaliser ses œuvres.

C’est pourquoi à Sainte-Florence, l’hostilité des villageois et la réputation de marginal farfelu collant à son paletot sont alors sans doute pour Chaissac une véritable aubaine. Mais entre sa première exposition personnelle en 1938, galerie Gerbo à Paris, ses participations au Salon des Indépendants en 1940 et 1944, et les deux dernières expositions américaines en 1964, l’année de sa mort, l’une à New York (à la galerie Cordier-Ekstrom [2]), l’autre à la Dayton’s Gallery 12, Minneapolis (Minnesota) (The Wonderful World of Gaston Chaissac, 20 novembre - 11 décembre 1964), durant ces vingt-six ans la méfiance du « peintre de village » vis-à-vis du marché et des galeries ne cessa de croître. Sa dernière galerie parisienne, Iris Clert, celle d’Yves Klein, des micro-salons [2] [3] et des Iris Time Unlimited [2] [3], ne lui paya jamais les tableaux vendus, parmi lesquels figurent quelques œuvres douteuses – et sans doute postérieures à la mort de l’artiste…

« J’expose aussi des échafaudages de pierres brutes, des arrangements d’objets, des dessins à la craie, des chiffons emprisonnés dans un grillage, etc. Bref, une exposition comme je ne pourrais m’en permettre une nulle part ailleurs et si des critiques d’art pouvaient donc venir sur les lieux. À votre intention, je placarderais d’autres dessins dans une autre pièce. quelque chose comme deux cents œuvres en tout. » (Lettre à E.S. Mangaud, 10 juillet 1954)

Il laisse une œuvre riche, foisonnante où s’exprime toute sa singularité : ses dessins, ses collages, ses peintures ou encore ses sculptures investissent toutes sortes de supports, jusqu’aux plus insolites (objets, murs, portes, souches d’arbres…), incorporent toutes sortes de matériaux du quotidien (papiers peints, …).

« J’ai parfois, écrivait-il, comme les petits oiseaux, des frayeurs inexplicables. »

« Je suis de ceux qui savent qu’il y a à compter avec l’imprévu et accepte cet imprévu. Je l’accepte même avec dévotion. » (Lettre à Robert Archereau, 21 janvier 1950)

Sources : diverses et article Olivier Cena, 2014.

.

.

- open summer

- 105

- activation

- guilleminet

- couturier

- chaissac

- les poules

- jardin

- les portes

- iris clert

- école