LE PROJET NEUF

2022-08-11 - OPEN SUMMER #3 - ép.7-1 - pébipologie et ouestern : elliot, le film

- Elliot Barthez se met à explorer les propriétés et les aspects cinématographiques de tout le terre-plein du P.

-

— Chaque image captée et prise (de vue) semble être une scène éjectée d’un scénario en cours et inconnu, en donnant l’impression de combiner magiquement plusieurs modes du cinéma :

-

sa condition de western/ouesterne : c’est-à-dire qu’en évacuant tous les codes narratifs et économiques de ce cinéma hollywoodien et donc de l’industrie du cinéma (patriarcat, machisme, conquête, colonisation, bellicisme, etc. la liste est longue), il ne restera sans doute qu’un seul fait simple et résumé : le western = ouesterne est un des seuls modes du cinéma qui ne peut être réalisé qu'“en plein air” et qui se conditionne sur la rencontre et la pratique continue des reliefs et de la géographie, à savoir la pratique continue des dimensions, des échelles, des durées, etc. (peut-on imaginer un “western” sans canyon et sans arroyo asséché ?) Le passage du western au ouesterne s’effectue par la déconstruction de tous les poncifs ; pour cela on s’appuiera sur les propos de Rosa Eslavida concernant la question de ce qu’est un ouesterne.

-

sa condition contemplative : si toute narration et scénarisation classique est contournée, le cinéma redevient des images mobiles dans lesquelles on plonge et on s’immerge, = un cinéma pris dans une notion renversée de ce que l’on appelle le “paysage” : puisque, cela a toujours été, ce dernier nous regarde, et on le regarde nous regarder, ce qui construit une forme de contemplation moins égocentrée et moins anthropocentrique que celle qui a toujours été liée à nos rapports historiques et biaisés avec le “paysage” (quelque chose à notre disposition et complètement disponible à nos actions).

Le cinéma de western contemplatif ainsi ne peut être que des images qui bougent un peu, et moins elles bougent, plus elles nous parlent, et plus, sans doute, nos appareils enregistreurs (appareil photo, caméra, enregistreur audio, etc.) deviennent des filtres actifs, voire des vocoders (VOice enCODER, codeur de voix) et des autotunes : par ces appareils de captation notre environnement est modulé et nous module en retour : il nous fait parler, nous parle, nous fait dessiner, nous dessine et nous sculpte même (à savoir que notre physiologie et biologie, la forme de notre corps et ses fonctions, sont faits et adaptés pour cet environnement et pour aucun autre ; si cet environnement change du jour au lendemain, comme si on était transporté sur une autre planète, nous, humains et humaines, devenons inadapté.e.s ; pour s’en convaincre il suffit d’aller et de se s’imaginer sur Mars, en sachant que c’était déjà le cas lorsque l’humanité a posé le pied sur la Lune : tout le monde en scaphandre !) -

sa condition de récit (donc de re-narration) : car à l’inverse du cinéma traditionnel dans lequel dans la plus grande majorité des cas le scénario précède le tournage, et donc par conséquent un cinéma par lequel il faut chercher des images pour faire parler le scénario, ici, au travers d’un western contemplatif, ce sont les images qui incitent à construire un scénario, qui alors sera une possibilité de récit, de relation et de narration parmi des milliers d’autres. Et dans ce cas, ne pourrait-on pas parler de “re-narration” et de “récit” (ré, si, deux notes de musique comme début de mélodie et de tune (une musique folk nouvelle), et re-si, une réinjection (“re”) de conditions (et “si…")) ? De la sorte : on tombe sur des images et on y décèle des récits, au lieu de tout solutionner par un décor qui collera toujours à une narration pré-existante.

Il s’agit donc d’inventer de nouveaux modes du cinéma et de la narration. Cela a été le point de départ non lucide et non parlé de ce travail en commun mené durant quelques jours par Elliot Barthez et Vitara & John Rohmnyz.

Tout en captant des images, Elliot s’est demandé quel scénario sortirait et motiverait son activité de capteur (comme de sourcier) sur le grand terre-plein du P. Produire des images n’est-ce pas produire des récits ? Il a donc posé la question en l’air (je cherche un scénario, qui ?) et c’est tombé sur Vitara & John Rohmnyz, artistes qui animent une partie du programme de La Pébipologie et qui se trouvaient juste à côté de lui à ce moment-là. V&J ont proposé de partir de ses images (drôle d’expression : « partir de », « partir dans ») pour élaborer un scénario, dans lequel leur protagoniste, Spinoza, serait dans un récit de ouesterne comme il.elle l’appellent.

C’est ainsi que durant ces journées V&J ont écrit deux chapitres du récit ouesterne intitulé Hombre no ! Hombre que si ! (qu’on traduirait par : Mais non ! allons, crois-moi !), et qu’Elliot a tourné les images.

Ceci est donc une production d’un film (images, récits) dont déjà les artistes pensent à la future bande-son (soundtrack) et musique.

Il va sans dire que beaucoup de sources nourrissent ce travail, de David Lynch à Kelly Reichardt, jusqu’à Apichatpong Weerasethakul à Pier Paolo Pasolini et Luc Moullet, puis Jacques Demy (“Lady Oscar”, “Peau d’Âne”), John Ford (“Seven Women” / “Frontière Chinoise”, 1966), Bernard Mandico (“After Blue” / “Paradis Sale”, 2021), Mari Alessandrini (“Zahori”, 2022), David Perreault (“L’État sauvage”, 2019), en croisant des genres exacerbés du cinéma (le western spaghetti, etc.), et puis également en se plongeant dans la littérature : Céline Minard (“Faillir être flingué”, 2013), Virgina Woolf (“Orlando”, 1928), Gabriela Cabezón Cámara (“Les Aventures de China Iron”, 2017), Monique Wittig (“Le Voyage sans fin”, 1985), Kathy Acker (“Don Quichotte : Ce qui était un rêve”, 1986), Julien Gracq (et ses nombreux livres), etc. Bref, on le comprend un peu, un western/ouesterne à la fois sommaire et sophistiqué, déconstruit, décalé, féministe, queer, dégenré peut-être, très concret et éminemment cosmique, etc. etc.

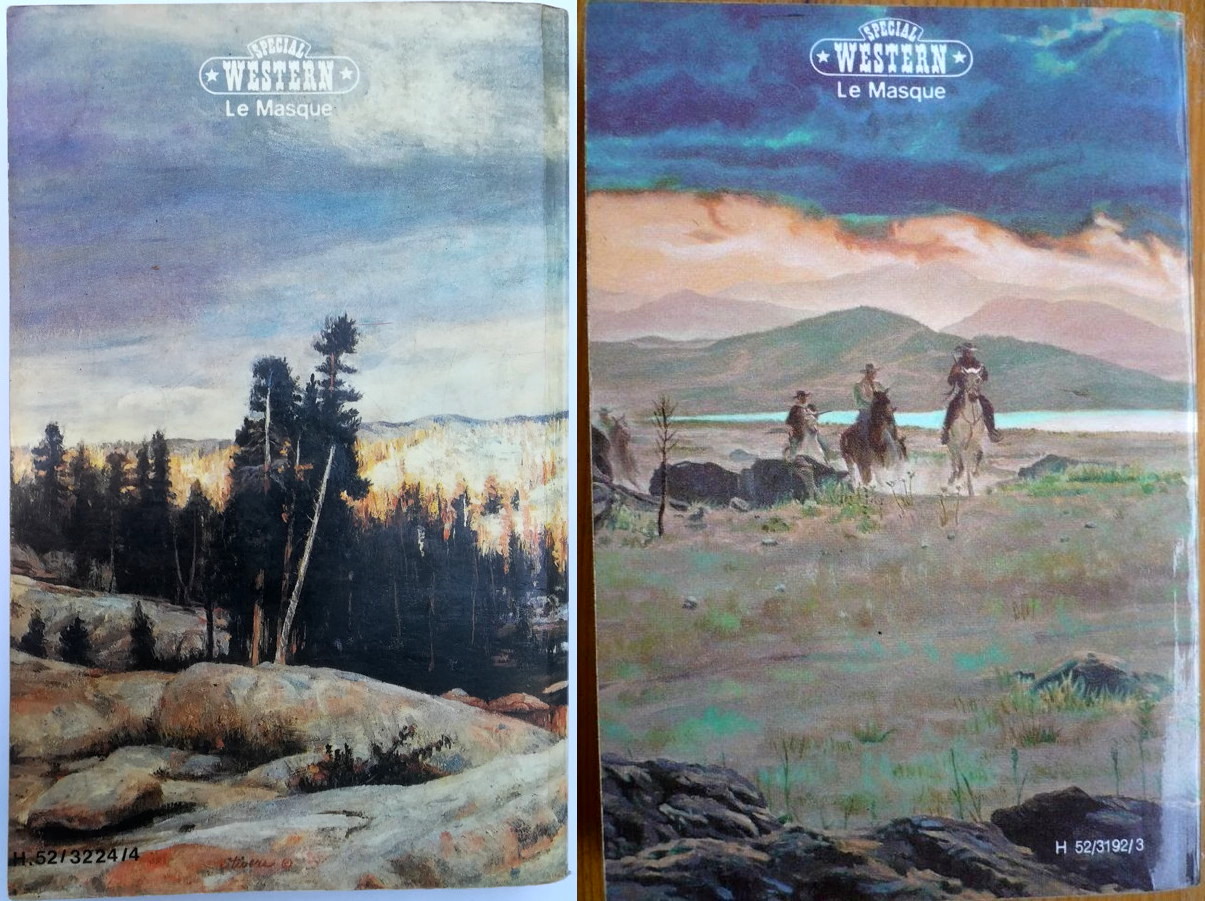

Pour l’élaboration du scénario, Vitara et John Rohmnyz (à noter qu’en remplaçant chaque lettre de leur nom par la lettre suivante dans l’alphabet on obtient le nom de leur protagoniste) ont pioché, détourné, cut-upisé, découpé de nombreux passages de livres de western de la collection Le Masque, et reconstruit ainsi une narration presque complète, celle d’un différé dans une actualité et un présent, ceux du P.

Ainsi le film commença par le premier chapitre…

.

.

.

.

.

.

- Sommaire de Pébipologie et ouesterne :

- open summer

- pébipologie

- le P

- ouestern

- western

- spinoza

- lynch

- reichardt

- ford

- moullet

- demy

- weerasethakul

- mandico

- minard

- woolf

- wittig

- acker

- gracq

- mars