LE PROJET NEUF

2022-06-20 - La Pébipologie : ÉTUDE PÉBIPOLOGIQUE : principe du trou et de la butte

intro

Un des principes fondateurs de La Pébipologie.

.

.

EN TANT QUE pratique de terrain et de pensée, La Pébipologie est souvent représentée par un de ses principes fondamentaux qui la désigne véritablement comme une pratique et un processus ; celui-ci s’énonce assez simplement sous un intitulé qui paraîtra banal et trivial :

…et même si dans un tel premier élan introductif on l’accepte d’emblée comme tel, on peut toutefois lui trouver une coloration pataphysique, dada et dadaïste, situationniste, surréaliste ou bien encore une teinte psychogéographique.

Pourtant ce principe immuable et ambigu, un peu charade, ta-ta-ta - - -\ ta-ta-ta - - -/, traduit clairement la relation entre l’action et la réflexion, vus ici, et c’est clairement dit, comme inséparables et indissociables. En effet, un pareil principe se réfère moins à la relation habituelle, et que l’on connaît bien, celle de l’articulation de l’action et du langage, ou de la réflexion et du langage, et immanquablement de leur séparation fatale dans notre mode de pensée et notre mode d’agir (faudrait-il d’abord penser le trou avant de le creuser ? faudrait-il anticiper la butte avant qu’elle ne monte ?) ; non, ici, précisément, le langage est minimisé, mis de côté, pour justement rechercher et explorer l’espace ouvert du “non-langage” (tomber dans le trou).

Ceci place automatiquement La Pébipologie du côté de la pratique et non pas de la science et du tout-conceptuel : comme on dit que la médecine est une pratique, que le droit est une pratique, c’est-à-dire que la médecine et le droit se pratiquent (on dit bien : pratiquer la médecine, pratiquer le droit) ; on ne déclare pas que ces deux domaines sont des sciences [note 1].

De la sorte les conditions de La Pébipologie ne peuvent être que singulières et ne peuvent rendre visibles que des cas singuliers (de la vie, du fortuit, du décidé, des imbrications entre art et vie). Et celles-ci, ces conditions, tout comme leurs résultats, et à l’opposé de ce qu’il se passe dans toute science et dans tout domaine de recherche, ne sont ni réplicables ni vérifiables. Nos pairs, autant artistes que nous-mêmes, ont aussi le même rôle d’expérimentateurs que nous et n’ont pas à endosser celui de validateurs et de prescripteurs.

Une œuvre et l’expérience d’une œuvre ne se répliqueraient donc pas (d’où le fait qu’on préserve, conserve et restaure les œuvres) [note 2] — à moins d’être faussaire et quelqu’un de bonneteur [note 3] et de bonimenteur pour faire croire une telle chose. Son expérience ne se reproduirait pas non plus et on ne peut pas dire qu’elle pourrait se reproduire comme ça, d’un claquement de doigt. Néanmoins une œuvre peut être dupliquée, interprétée et copiée, on peut en faire des reproductions, mais ce ne sera, vous en conviendrez, ni la même œuvre ni la même expérience. Même chaque version d’une même œuvre par un.e artiste a en effet sa propre singularité, est distinguable d’une autre, et c’est cela qui nous intéresse, ces petits écarts, ces différences, même minimes, qui en disent beaucoup.

C’est du cas par cas : et c’est évidemment ce qui se passe à chaque fois que l’on s’attelle à faire un trou (et non pas à faire “son” trou). On a toujours affaire à un cas singulier et très particulier avec des décisions à prendre à chaque fois différentes et ce sont nos expériences et connaissances antérieures qui construisent et façonnent nos intuitions pour aborder un tel moment (presque une culmination et un apex). On ne connaît pas par avance la dureté ou la malléabilité du sol, ni ce qu’il y a dessous, ni sa consistance ni sa densité. On n’a pas tout cela “à vue” (remarquez que tous nos dispositifs et tous nos appareils sont généralement conçus pour tout nous mettre “à vue” et “à notre portée”, mais n’est-ce pas finalement de l’escamotage ?), alors on essaie de visionner, de se donner de l’avenir, d’anticiper et de faire des hypothèses. C’est une méthode en soi, propre à l’art, car dans tous les cas on arrivera à quelque chose, le plus souvent ce sera ni prévisible ni calculable, si l’on est bien entendu disponible à l’aventure. Dans ce sens tout cela est très proche de l’improvisation (comme en médecine et en droit). L’antériorité n’est pas capitalisable à souhait, mais donne et met à disposition des conditions expérimentales.

En pensant ensemble le savoir et la pratique, en ne dissociant pas l’acte et son objet, en amplifiant l’auto-formation (on façonne et on est façonné.e) et sa propre capacité et puissance d’agir et d’expérimenter dans l’accoutumé, la praxis apporte l’idée d’un processus à l’œuvre, accentue la notion de pratique, et celle d’un résultat inséparable de la façon d’y arriver. Il y a là un type d’analogie simple : lorsqu’on travaille on creuse tout le temps quelque chose.

La pratique du forage, métaphore donc de celle de l’étude et de l’expérimentation pratique, voire de la pratique expérimentale, forme plusieurs nécessités :

- celle du recul et de la patience (le temps de faire) voire même celle de l’intégration de l’échec (quand on commence à faire un trou on ne sait si l’on va le réussir, la réussite étant par ailleurs une notion très relative, surtout dans le cas des trous),

- celle de l’effort (à la fois musculaire et intellectuel), et de la pause (on ne fait jamais un trou sans organiser des pauses : c’est un peu comme cela passe pendant une activité de lecture, on peut lever un temps les yeux sans quitter l’état de conscience dans lequel nous amène le texte ; Marielle Macé parle très bien de cela à la suite de Barthes et de Proust),

- et finalement celle du calcul et de la préparation car il y a toujours un moment de prévision voire d’évaluation dans le cours du processus, même si ce type d’exploration, de trouée et de mitage, amène sans cesse des découvertes (ce qu’il y a au fond du trou ou même la propre géologie que le trou découvre “à l’air libre”) et des étonnements (ce qu’on nomme couramment des résistances, des freins et, à l’opposé, des ouvertures et des épiphanies).

Nous avons pu étudier cela il y a quelques semaines au travers du travail de l’artiste américain Gordon Matta-Clark.

Beaucoup d’expressions viennent nourrir cette “mitologie” (illustrant le travail de la mite, son mitage) comme : “faire son trou”, “aller au trou”, entrer dans un trou noir (un pot-au-noir), faire un avant-trou, utiliser des bouche-trous, “sortir de son trou”, sentir un trou d’air, avoir un trou de mémoire, passer par un trou de souris, arriver dans un trou, se rendre compte qu’on a un trou (dans son planning) ou qu’il y a un trou (un manque quelque part)…

Bref, à propos de ce qui est forage et percement, la littérature est ici abondante, polysémique, et offre plusieurs versants qui font que parfois on peut buter sur un sens ou un autre. C’est d’ailleurs le lot même de toute œuvre de n’être jamais univoque et d’à chaque fois “buter”. À l’encontre du sens commun, il est possible qu’une œuvre n’ajoute rien, ne s’ajoute à rien d’autre : tout simplement elle creuse et perce aveuglément sans trouer définitivement et conséquemment c’est un monticule, une butte, qui se crée, juste à côté, tel un travail de taupe qu’on effectuerait.

Chaque œuvre a ainsi sa matière noire, sa “black matter”, son équivalent fantôme, sa part d’art dans la vie et vice-versa, de vie dans l’art, comme si elle était déjà là (car on n’invente rien) et qu’aux frottements de l’air et de la lumière, tel un mont analogue (invisible à cause des courbures et de nos propres obstacles), elle apparaissait aux détours de n’importe quel contexte et milieu par une sorte de chimie complexe. Il suffit pour cela de considérer la modulation continue de l’éclairage et de notre propre accommodation qui, par glissements et par oublis de nos propres logiques, nous fait “biper” et de la sorte visionner ce qui n’était pas encore éclairé.

Nous essaierons dans de prochains articles d’aborder d’autres principes fondateurs de La Pébipologie, que l’on découvre au fur et à mesure des expériences et des expérimentations, comme au beau milieu des récits et des hypothèses, menés sur le terrain, comme par exemple :

-

la stratégie du filet (glanage d’éléments énigmatiques et hiéroglyphiques qui génèrent des narrations, des fictions réelles, des visions et des probabilités : à l’exemple de l’élément trouvé Many Buc, ou encore la flèche et l’alignement) [suivre ce fil],

-

la méthode associative et charade (des constructions miroirs, reflets ou imaginaires, comme la station polaire, les buttes de terre, le trou d’épingle, etc.) dont on mesurera les degrés paraphréniques contrôlés et de perception pure,

-

la manière d’être art (et la façon dont l’art se comporte) (qui peut introduire la théorie du chapeau tel que nous le voyons avec l’expérience du H et bien entendu avec Spinoza et ses ouesternes comprenant toutes les modulations des degrés d’intensité de perception et de perceptibilité et toutes les variations d’apparence, d’identités, de statuts, de queerité, d’irradiations, de transformations, de visibilité, d’invisibilité, etc.),,

-

l’ultrasensibilité relative (hyper-sensibilité, hyper- et hypo-réactivité, sur- et sous-activité) (l’art travaille toujours le sensible d’une manière ou d’une autre (à fleur de peau), La Pébipologie c’est l’ultrasensible car les artistes, même les yeux clos y ont affaire, puisque « là où la forme est hors de son lieu, une image a lieu » (réf. E. Coccia) : la pratique des miroirs et des lentilles, les appareils et dispositifs optiques de visée et de visibilité, les perméabilités et propagations acoustiques, les reflets, les irisations, les échos, les délais, les flux de conscience, etc.),

-

avancer ou travailler à tâtons (à l’aveugle, à l’emporte-pièce, au jugé, par intuition, etc.), (méthode illustrée par la construction du ouesterne Spinoza s’appuyant sur des indices tels la flèche, l’alignement, la sculpture de fait ou tumblesculpture, etc. et induisant des hypothèses et des récits épiques : Utile randonnée ?, Hombre no ! Hombre que si ! ; et des récapitulations)

-

double-voir ou triple-voir (des dispositifs de vision, voire d’optique, comme celui des quatre carrés ou encore l’utilisation des lentilles dans le ouesterne Spinoza, que cela soit ici, ici et encore là etc.) (La Pébipologie serait cette trame oculaire ou oculiste qui scanne l’ensemble du P et en démultiplie les réalités, en produit les virtualités, en génère et en accueille les effets et les influences (les bips), en le rendant surréel),

-

etc.

Tavara Fuente Jorp & Peter Junof

.

.

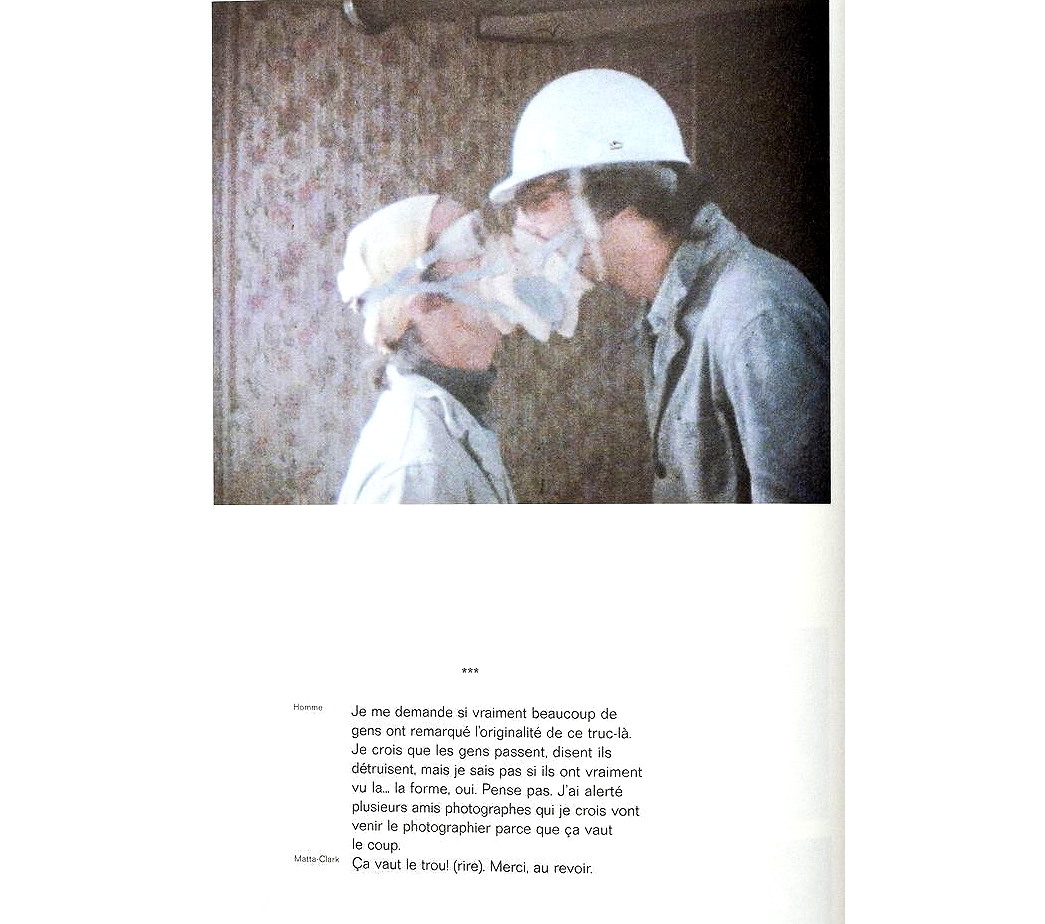

gordon matta-clark et gh hovagimyan

Gordon Matta-Clark et GH Hovagymian durant “Conical Intersect”, Paris, 1975. Dialogue (original en français) transcrit à partir d’une copie restaurée du film officiel “Conical Intersect”, 1975.

.

.

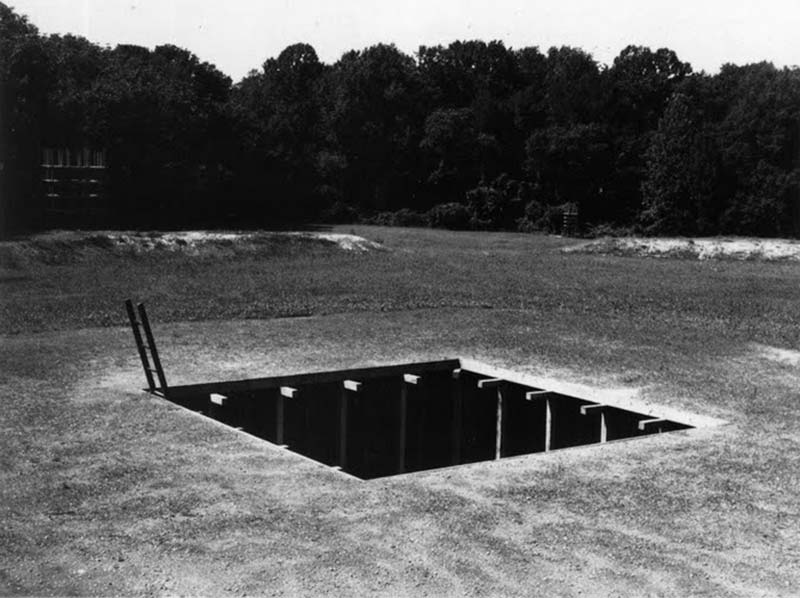

mary miss

Mary Miss, Perimeters/Pavilions/Decoys, 1977-78, Nassau County Museum Roslyn, New York.

Vers le centre du champ, il y a un léger monticule, un renflement dans la terre, qui est le seul avertissement donné de la présence de l’œuvre. Plus près, on distingue le grand carré de la fosse, ainsi que les extrémités de l’échelle nécessaire pour descendre dans l’excavation. L’œuvre elle-même est donc entièrement en sous-sol : mi-atrium, mi-tunnel, frontière entre l’extérieur et l’intérieur, une structure délicate de poteaux et de poutres en bois. L’œuvre, Perimeters, Pavilions, Decoys, 1978, de Mary Miss, est bien sûr une sculpture ou, plus précisément, un terrassement. Au cours des dix dernières années, des choses plutôt surprenantes ont été appelées sculpture : des couloirs étroits avec des écrans de télévision aux extrémités ; de grandes photographies documentant des randonnées à la campagne ; des miroirs placés à des angles étranges dans des pièces ordinaires ; lignes temporaires creusées dans le sol du désert. Rien, semble-t-il, ne saurait donner à un tel effort hétéroclite le droit de revendiquer ce que l’on pourrait entendre par catégorie de sculpture. À moins que l’on ne puisse faire en sorte que la catégorie devienne presque infiniment malléable. (Rosalind Krauss, Sculpture in the Expanded Field, 1979)

.

.

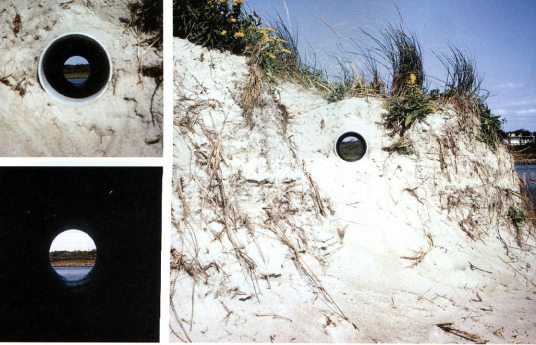

nancy holt

Nancy Holt, Views through a Sand Dune, 1972. Narragansett Beach, Rhode Island.

.

.

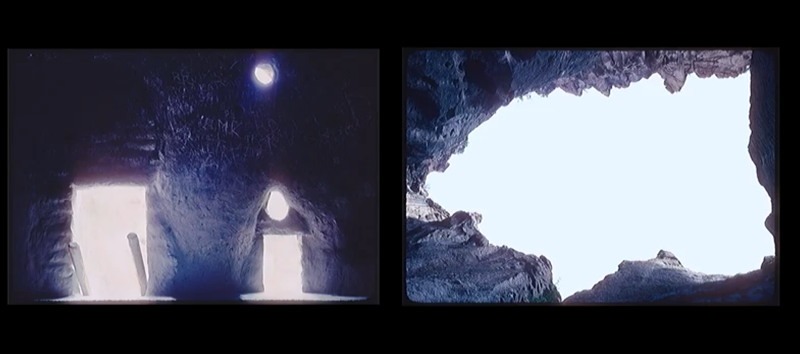

gordon matta-clark

Photographies prises au Mexique par Gordon Matta-Clark.

.

.

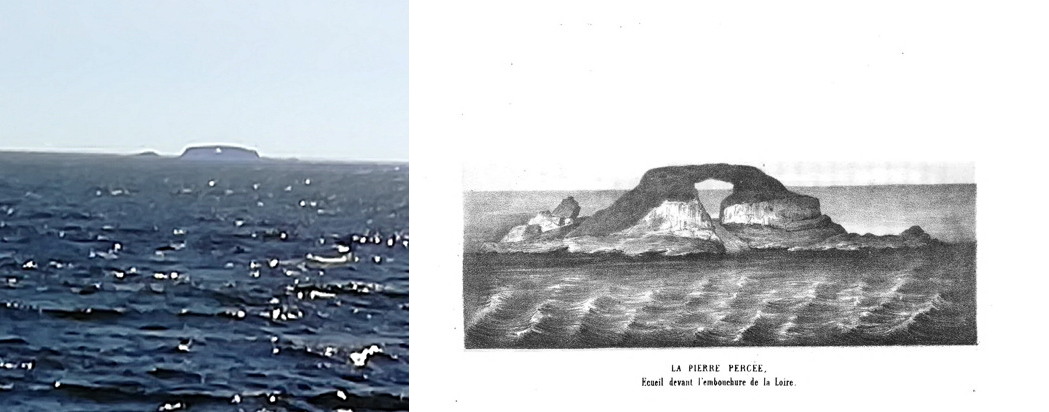

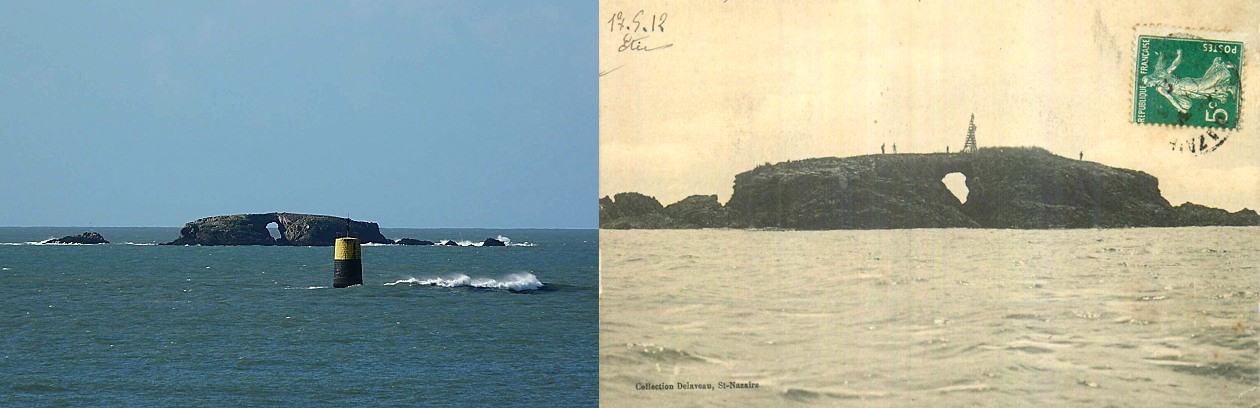

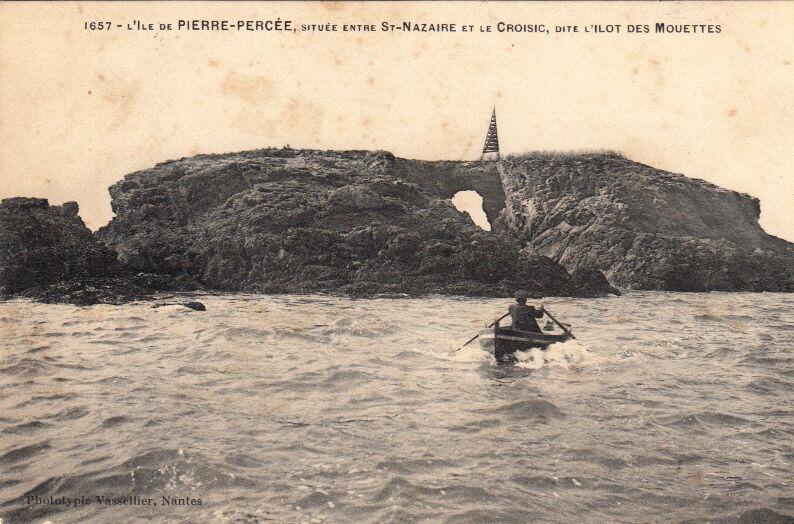

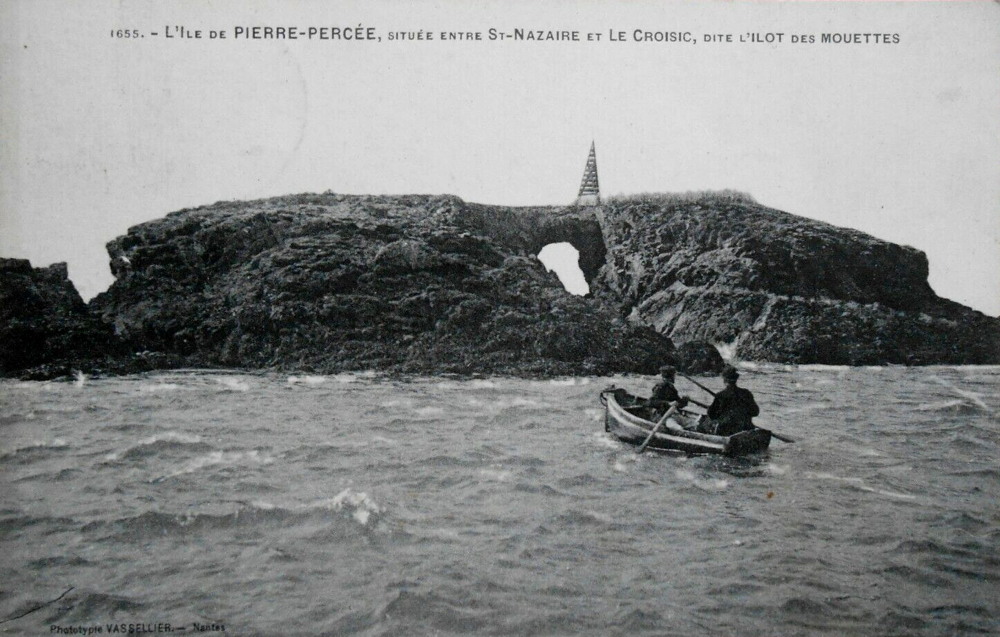

les pierres percées

Pour montrer qu’on est bien dans une pratique de terrain et ainsi illustrer les propos de ci-dessus, Peter Junof s’est penché par ailleurs sur le phénomène des pierres percées, notamment à propos d’une île éponyme (L’Île de la Pierre Percée) située juste en face de Pornichet à quelques kilomètres du bât.89.

Il s’est assis sur la plage et a regardé.

Puisque en effet, dans le cas très particulier de cette île au loin, si inaccessible, on a bien une butte (l’île elle-même) et un trou, dont on ne connaît aucunement l’origine, sauf quelques légendes, et qui là curieusement, est un trou qui la transperce de part en part, et, grande surprise, qui reste bien visible à l’œil nu sans avoir à utiliser un appareil annexe de vision.

Au-dessus de l’horizon la butte pointe, son trou tentant tant bien que mal de l’invisibiliser quelque peu, en la fraisant par son milieu.

47° 13′ 24″ N, 2° 20′ 40″ O

à droite : Illustration d’Antoine-Étienne Carro dans Voyage chez les Celtes ou de Paris au Mont Saint-Michel par Carnac (1857).

À proximité des Evens, au large de la plage de St Marguerite, Pierre Percée est un rocher d’une centaine de mètres de long, quelques dizaines de mètres de large, et quelques dizaines de mètres de haut. Sa particularité, qui lui a donné son nom, est une trouée en plein milieu. Son deuxième nom, l’île aux oiseaux, est dû aux nombreux oiseaux qui nichent sur ce rocher.

L’île est nommée de la sorte en raison d’un trou perçant de part en part sa barre rocheuse centrale. Elle a inspiré un roman à Jules Sandeau, La Roche aux mouettes publié en 1871.

La légende voudrait qu’un certain pirate nommé Gilles Daviot, ait été abandonné sur cette île enchaîné par ses camarades flibustiers à la fin du XVIIIième siècle (aux alentours de 1798). Sa volonté inébranlable de voir l’horizon et, selon la légende, les voix des sirènes (ces sempiternelles chimères maritimes), lui auraient imposé de creuser le centre de l’île. Certains prétendent que sa seule nourriture à base de goëmon et de mouettes séchées, aurait accentué le second surnom « l’île aux mouettes ».

• https://youtu.be/edUWQIIUhec?t=1137

• https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Pierre-Perc%C3%A9e

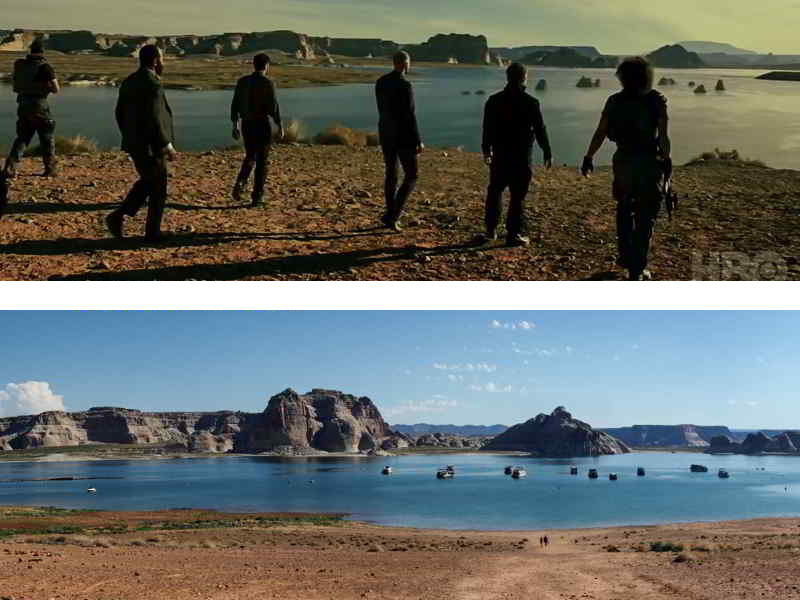

westworld

On pense aussi bien entendu au site Moab en Utah, avec ses arches, un des lieux de tournage de la série Westworld :

photo : Jenny Moon.

.

.

Dans d’autres plans, comme ci-dessous dans Westworld et dans Star Trek avec des photogrammes de scènes utilisant les mêmes lieux, n’imagine-t-on pas voir transparaître dans ces images le site même du P ? son terre-plein, ses buttes, son lac…

Vasquez Rocks, Sierra Pelona Mountains, Californie.

Puis la comparaison entre des scènes de Westworld et les lieux dans lesquels elles ont été tournées : il y a des buttes, des passages, des lacs, etc. :

.

Trona Pinnacles, Californie.

Lake Powell, Utah et Arizona.

.

.

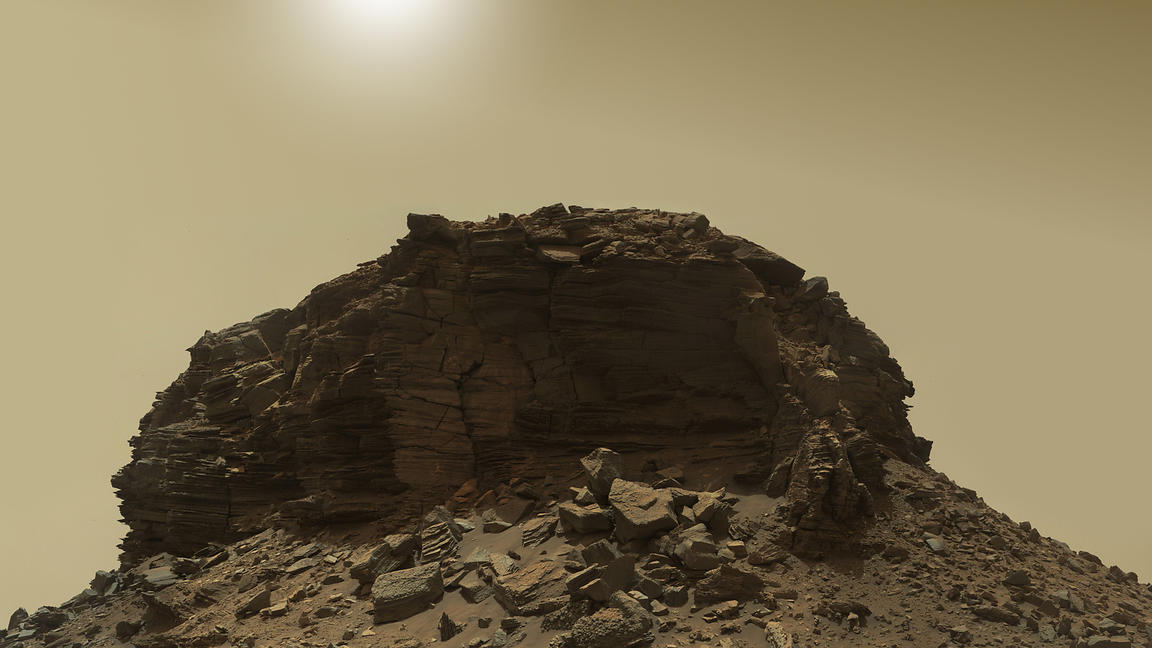

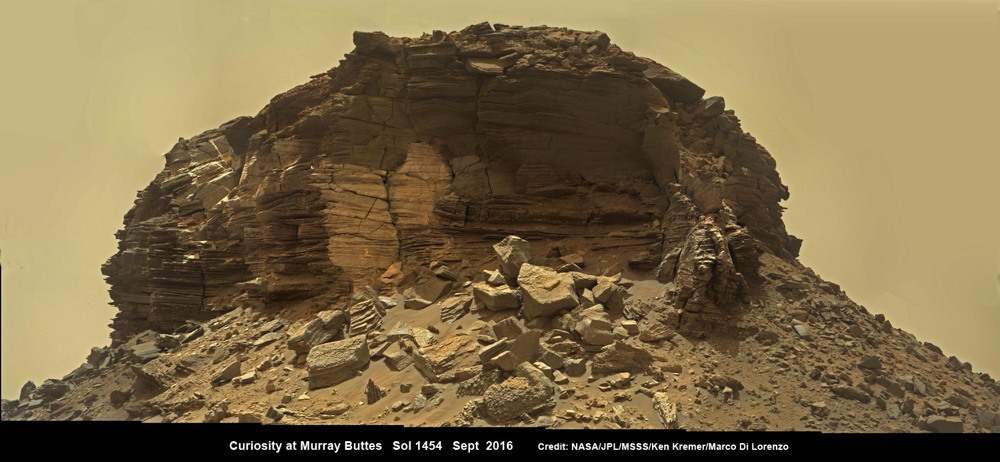

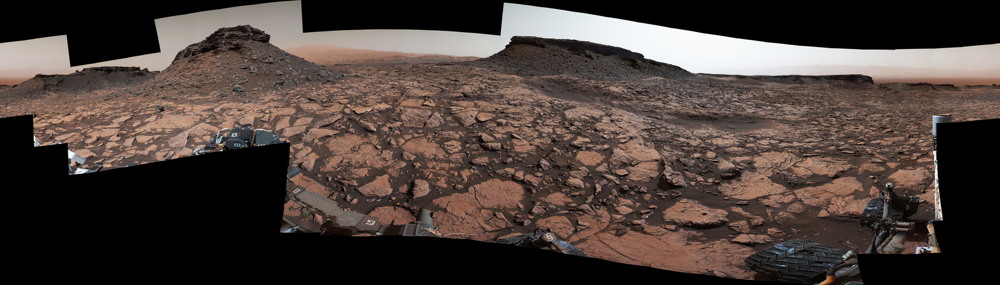

mars

Même sur la planète Mars, le processus des buttes et des trous est en marche…

Mars, butte, Murray Buttes, Sol1454, 8 sept. 2016, Curiosity, Mastcam100.

Vue spectaculaire en mosaïque et au grand angle d’une butte constituée de couches de grès et montrant une stratification croisée, prise dans la région de Murray Buttes au bas du mont Sharp avec une vue lointaine sur le bord du cratère Gale. Prise de vue par les caméras haute résolution Mastcam du rover Curiosity. Cette mosaïque de photos a été assemblée à partir d’images brutes de la caméra couleur Mastcam prises le Sol 1454, le 8 septembre 2016, et assemblées par Ken Kremer et Marco Di Lorenzo, avec un ciel artificiel ajouté. Crédit : NASA/JPL/MSSS/Ken Kremer/kenkremer.com/Marco Di Lorenzo.

Source : https://www.universetoday.com/130939/drilling-at-unfathomable-alien-landscapes-all-in-a-days-work-for-curiosity/

https://mars.nasa.gov/resources/8065/rovers-panorama-taken-amid-murray-buttes-on-mars/?site=msl

https://mars.nasa.gov/MSL/mission/mars-rover-curiosity-mission-updates/index.cfm?mu=sols-1441-1442-cruising-through-the-murray-buttes

.

.

venusberg

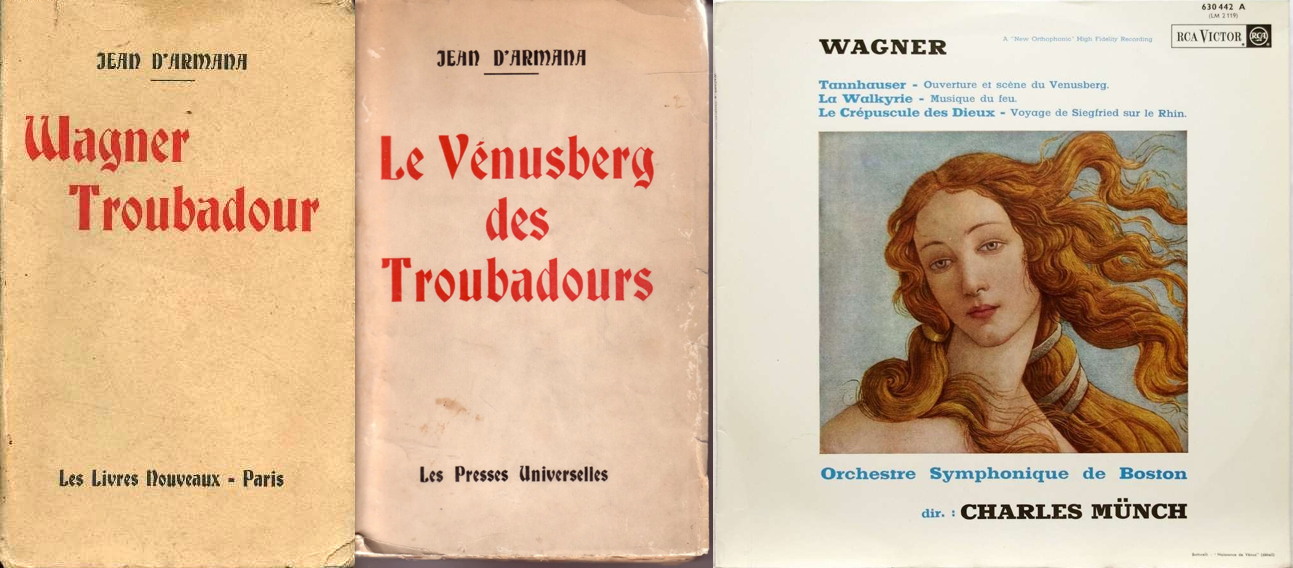

Jusqu’à Venus ? :

Par exemple :

Il s’agit de la scène 1 de l’opéra Tannhäuser (1845) de Richard Wagner :

- La scène se passe au Venusberg (dans le massif dit Hörselberg, près d’Eisenach), Mont de Vénus,

- Tannhäuser, ancien Minnesänger, y est captif consentant de la déesse Vénus, dans la « grotte d’amour » de la déesse, située au cœur de la montagne (Louis II de Bavière fit construire dans son château de Linderhof une ‘Grotte de Vénus’). Son amour pour elle s’est tari, et il aspire de nouveau à la liberté, à la nature et à l’amour de Dieu. Dans un air fameux dit ‘Hymne à Vénus’, Tannhäuser exprime à Vénus sa gratitude pour ses bienfaits mais aussi son désir irrévocable de la quitter. La déesse réagit violemment et lui déclare que jamais plus il ne trouvera le salut. Tannhäuser dit alors que son salut viendra de la Vierge Marie, dont la seule évocation du nom provoque la disparition soudaine du Vénusberg.

.

.

- Quelques articles de références pour se repérer :

- QU’EST-CE que La Pébipologie ?

- Les buttes

- Le trou d’épingle

- Gordon Matta Clark : trouer et buter

.

.

source de l’image en fronstipice :

- Inventaire du patrimoine, Région Île de France. Saint-Witz. Paysage rural. Tas de terre dans un champ, photographie et communication libre, reproduction soumise à autorisation. Philippe Ayrault, Photographe, Région Île-de-France, service Patrimoines et Inventaire. [voir l’image en grand format].

.

.

notes de bas de page

(note 1) — Merci à Jocelyn Robert d’avoir mis en partage cette remarque lumineuse lors de notre dernière discussion sur la recherche-création (ou la création-recherche : la recherche en art, par l’art, différenciée de celle largement connue : la recherche sur l’art) et sa relation à l’expérimentation et à l’improvisation (= ne pas savoir ce qu’il va se passer dans les deux secondes suivantes).

(note 2) — Longue vie à cONcErn. Pour aller plus loin, lire l’article de Raphaël Brunel publié dans La Belle Revue : “cONcErn ou le milieu de l’art” (2020) et visitez le site https://concern.fr/.

(note 3) — Jouer et joueuse de bonneteau. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/l-escamoteur-escamote-1047570

.

[retour haut de page]

.

.

- pébipologie

- les buttes

- macé

- le lac

- paysage

- le P

- scène de film

- mars

- science-fiction

- westworld

- krauss

- les sculptures

- miss

- holt

- matta-clark

- gh

- wagner

- série noire

- ouestern

- stratégie du filet

- star trek