LE PROJET NEUF

2021-07-07 - apparition : ÉTUDE PÉBIPOLOGIQUE : ouestern P (7)

Les protagonistes

.

.

le rôle principal

.

.

- Spinoza - History Of Western Philosophy

- Le personnage protagoniste Spinoza a pu élaborer au fil des siècles une histoire de la ouestern-philosophie.

- On dira que de la sorte, et sans enjeux dramatiques, Spinoza cherche à montrer que le ouestern n’est pas pour une personne philosophe synonyme de chevauchée et de conquête. La présence d’indiens, de cowboys, de colts ou de chevaux ne semble former ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante au classement d’un film ou d’une aventure comme étant un ouestern.

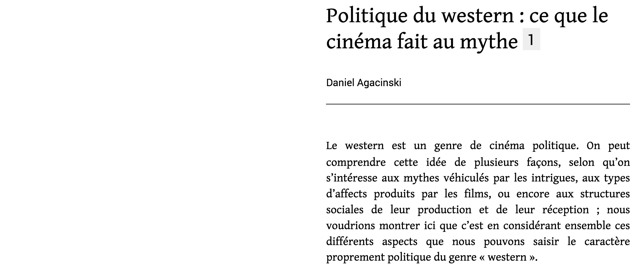

Par ailleurs, dans “Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?”, Paul Veyne met au jour la spécificité de ce régime de croyance mythologique qui, comme tout mode de pensée, s’enracine dans une certaine pratique - en l’occurrence dans la pratique collective de fictions narratives portant sur un temps à la fois passé et hétérogène au nôtre. A partir de ce point, il semble possible de regarder le genre western comme une pratique mythologique collective […]

- On dira, en suivant notre protagoniste Spinoza, qu’un ouestern est une aventure contemplative de laquelle on ressort avec une émotion grandie par l’intensité du voyage que l’on trouve également étrange et saisissant. On ne sait si le récit est banal, trivial, ou tout au contraire pas banal du tout. Néanmoins on voit bien qu’il ne s’y passe pas grand chose et que la trame aventureuse (le télescope, les lentilles) est on ne peut plus minimaliste.

- Alors philosophiquement on dira qu’il s’agit d’une histoire à l’os, débarrassée de toute forme d’artificialité superflue (et effectivement n’est gardée que celle nécessaire à la fiction la plus fine et à peine perceptible), et plongée dans une dimension d’une sobriété et d’une minimalité évidentes.

- On dira aussi que le ouestern est un anti-western et qu’il floute les époques et les scènes, les mélange, les associe, les brode, hybride tout, et à ce titre une telle histoire et de pareils récits, celle et ceux de Spinoza, ne peuvent qu’emprunter une voie originale sur une face abrupte et vertigineuse. Alors c’est sûr : tout cela ne dépeindra qu’une aventure atypique, qu’un ouestern austère, sobre, espiègle, queer et contemplatif, au point de vue inhabituel, et tout cela aux antipodes des habituelles conquêtes triomphales et écrasantes.

- Pour aller plus loin : Le western, film de guerre ? Une hypothèse philosophique ; et : Francesco Sticchi, Melancholy Emotion in Contemporary Cinema : A Spinozian Analysis of Film Experience (Routledge Advances in Film Studies, 2019)

.

.

.

les deux rôles secondaires

.

.

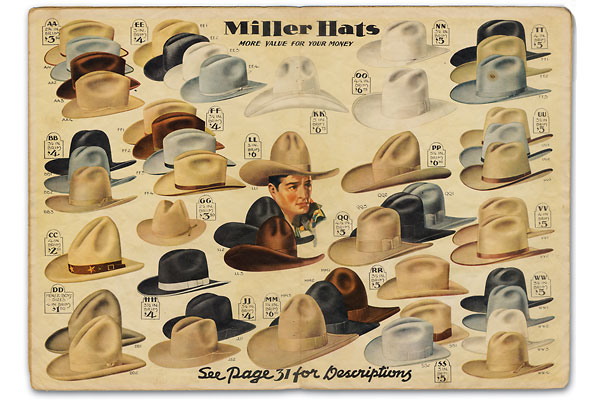

Les deux rôles secondaires portent des chapeaux.

Dans le cadre de ce récit spinoziste, ces deux autres protagonistes seront Gombrow ou Danti selon les cas et selon les situations ; Gombrow et Danti étant les deux acolytes chapeliers de Spinoza au milieu de cette aventure rocambolesque. Ces deux personnages ont également des surnoms :

.

.

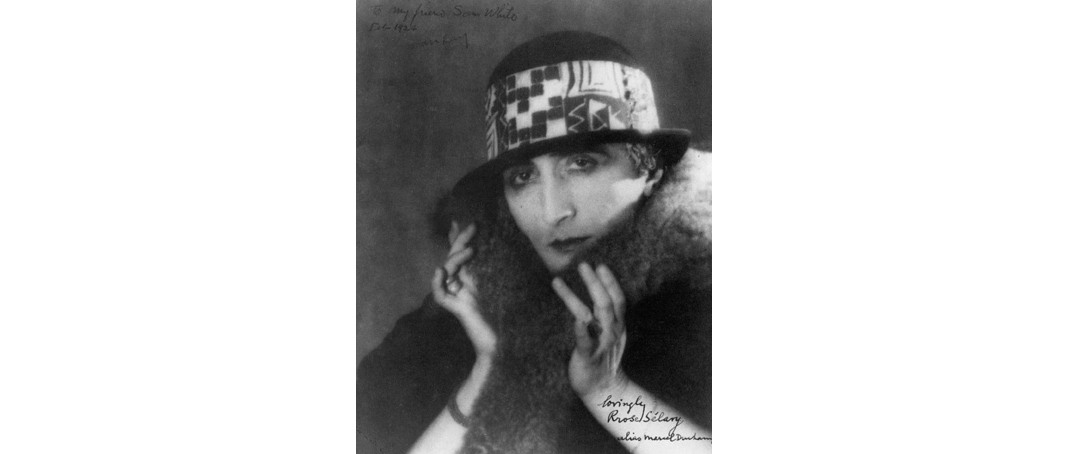

- Marchand du Sel

Le chapeau ouesternien ci-dessus est bien loin de celui porté habituellement par le même protagoniste pour Rrose Sélavy : le visage masculin n’est pas ici maquillé, et pas de fourrure serrée autour du cou dans un mouvement recherché de séduction. Pour Rrose Sélavy, il s’agit, selon Giovanna Zapperi, d’un chapeau à cloche qui était à l’époque l’attribut essentiel de la femme androgyne au moment des années folles : il devait être enfoncé sur la tête et marquait un signe d’uniformisation et de masculinisation à la fois : couvrant les cheveux courts le chapeau met en valeur le regard tout en le chargeant d’un érotisme trouble (toujours selon Giovanna Zapperi, “L’artiste est une femme : La modernité de Marcel Duchamp”, 2016), ce que l’on peut vérifier sur la photographie.

Ci-dessus le protagoniste arbore un étrange couvre-chef entre Stetson et chapeau de paille, qui couvre tous les cheveux tout en laissant la possibilité que le visage puisse s’exposer au soleil et à la lumière selon l’orientation de la tête.

.

Photographie de Rrose Sélavy par Man Ray, 1921. Si l’on ausculte cette photographie, nous remarquons que les mains sur la photo ne sont pas celles de Marchand du Sel mais celles de Germaine Everling, la deuxième femme de Picabia, à laquelle appartenait aussi le chapeau porté par Marcel. Ce qui peut permettre de faire remarquer également qu’une telle photographie a dû demander une gymnastique spéciale de la part de celles et ceux qui l’ont réalisée (Marchand du Sel, Germaine et Man Ray… et Rrose… qui sait si, en plus, d’autres protagonistes ne s’y cachent pas encore ?).

.

.

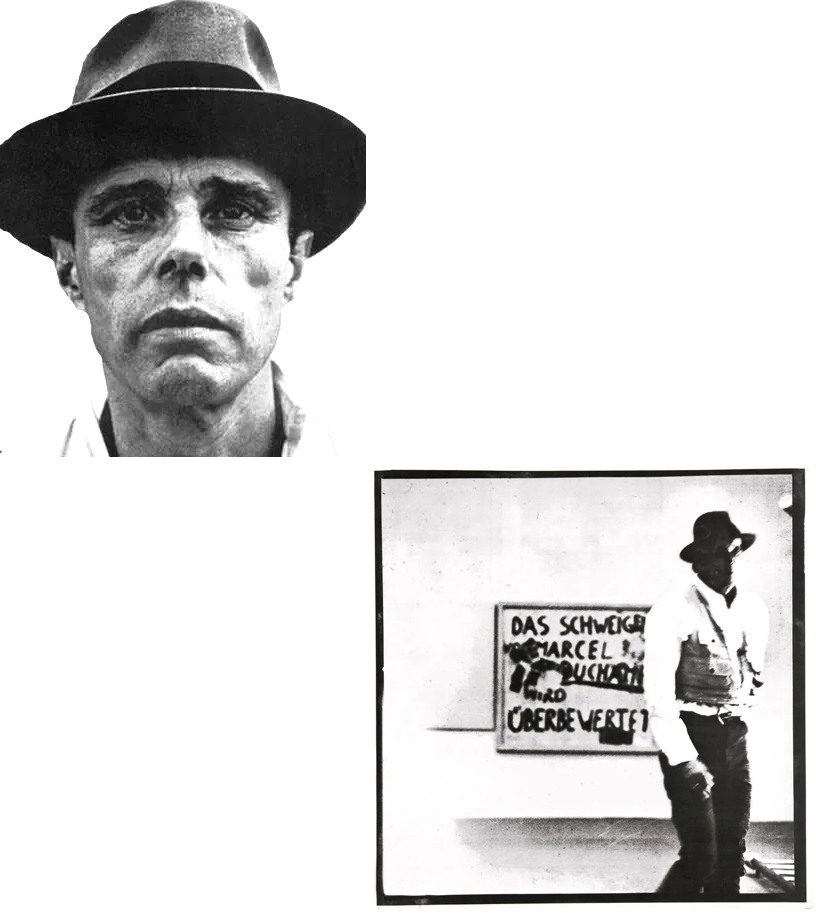

- Josip Beuyehs

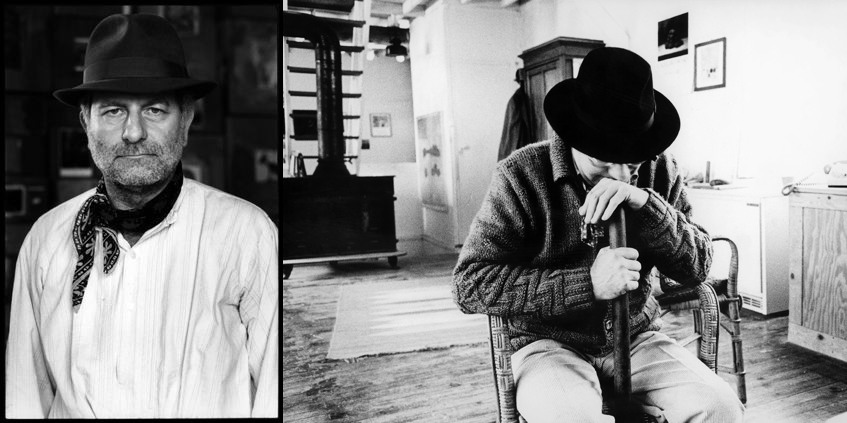

Pour Josip, le chapeau est partout ; d’ailleurs on pourrait aisément le confondre avec celui de Gasiorowski et celui de Monory (Gasio et Monor, à ne pas confondre avec un autre personnage, Nabok).

Photo Behr/ullstein bild.

- Hans Brög (in “Mein Gott hat der Joseph viele Marien”, 1992) fait remarquer que « Beuys [autre nom de Josip] s’est constamment comporté de façon invraisemblable. Ainsi, a-t-il constamment fait la preuve d’une attitude esthétique. En cela, il fut un maître, un grand maître. Pour cela, il eut besoin d’une entrée en scène, d’accessoires comme le chef d’orchestre de ses baguettes [(lui, c’est un couvre-chef, “couvre-chef-d’œuvre” comme l’annonçait Robert Filliou, voir note 1 ci-dessous)], d’un costume ; comme le chef d’orchestre, comme le prêtre, comme le juge. Il n’y a pas que la perruque du juge qui a une natte. Beuys avait son chapeau. »

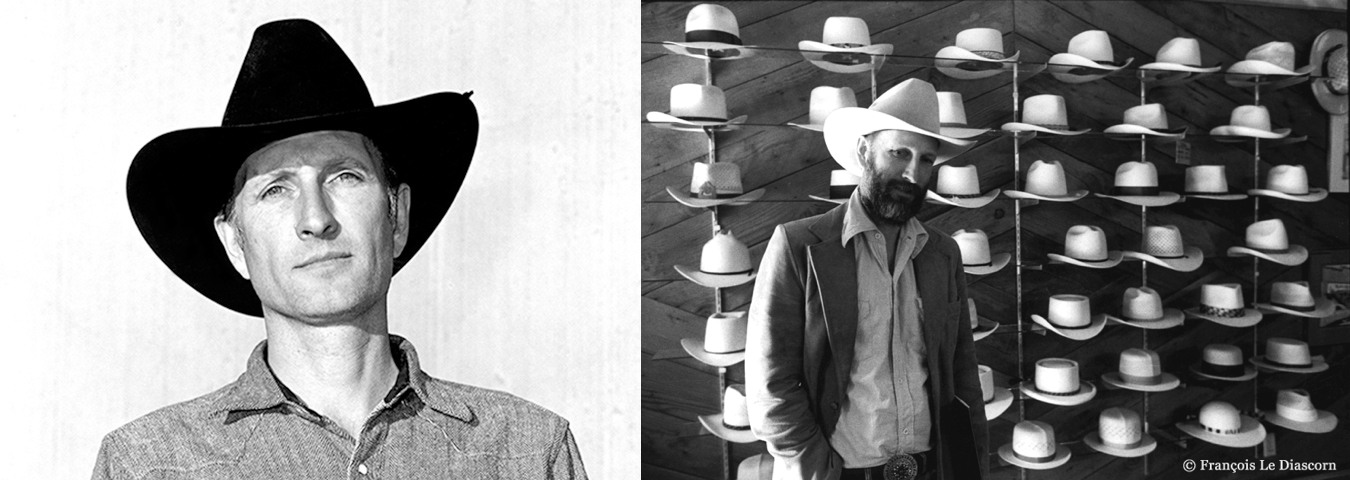

Et comme le rappelle Heiner Stachelhaus (in “Joseph Beuys”, 1987), « pour lui, le chaman porte toujours un costume dont une partir importante est le bonnet. Le costume de Beuys tient en une veste de pêche sur une chemise blanche, un pantalon de jeans et un chapeau de feutre. » Une telle apparence peut se rapporter à la caractéristique d’un charisme “traditionnel” dévolu à l’artiste dans l’imaginaire populaire : Andy Warhol et sa coupe de cheveux, Bruce Nauman et son chapeau de cow-boy, Georgia O’Keefe et ses chapeaux, Louise Nevelson et son Stetson, Vladimir Nabokov et sa casquette, etc.

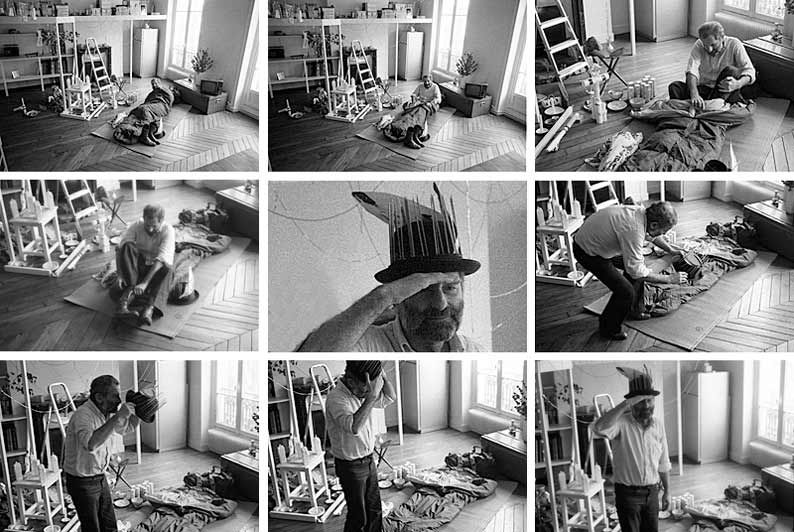

Gérard Gasiorowski en Indien, chez lui rue Louis Blanc en 1976.

à gauche Gérard Gasiorowski, par David Boeno.

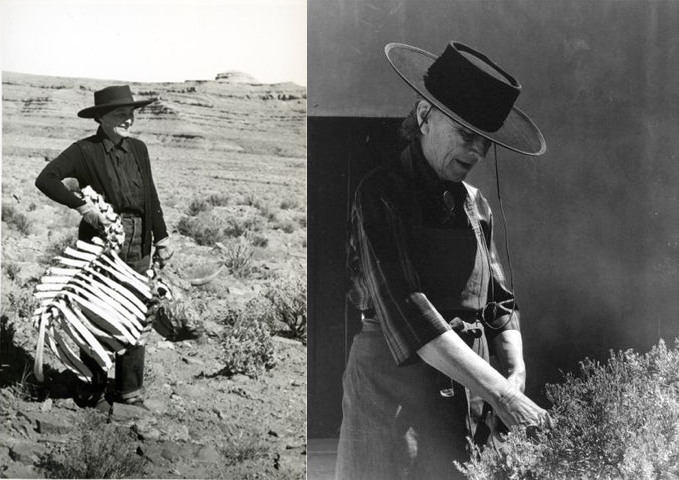

Georgia O’Keefe, Abiquiú, New Mexico, par Philippe Halsman, 1948 ; par Cecil Beaton, Vogue, mars 1967.

Georgia O’Keefe, New Mexico, par Tony Vaccaro, 1960 ; à gauche, source inconnue.

Georgia O’Keefe, 1937 par Ansel Adams ; 1963 par Todd Webb.

Georgia O’Keefe, dans le Colorado, 1961 par Eliot Porter ; 1961 par Todd Webb.

Georgia O’Keefe, par Ansel Adams ; 1944 par Maria Chabot.

Louise Nevelson, New York, 1974, par Jack Mitchell.

Portrait de Jacques Monory par Jean Larivière en 2008.

Bruce Nauman.

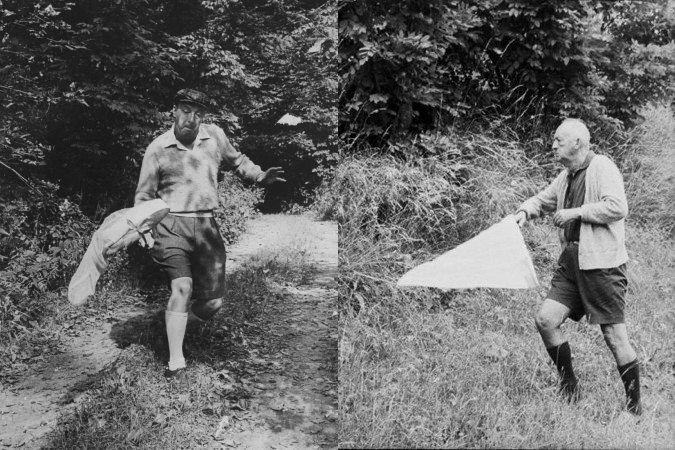

En casquette, Vladimir Nabokov et sa femme Vera aux papillons, 1958. Credits : Carl Mydans Time & Life Pictures/Shutterstock. Source.

.

.

- [notes bas de page]

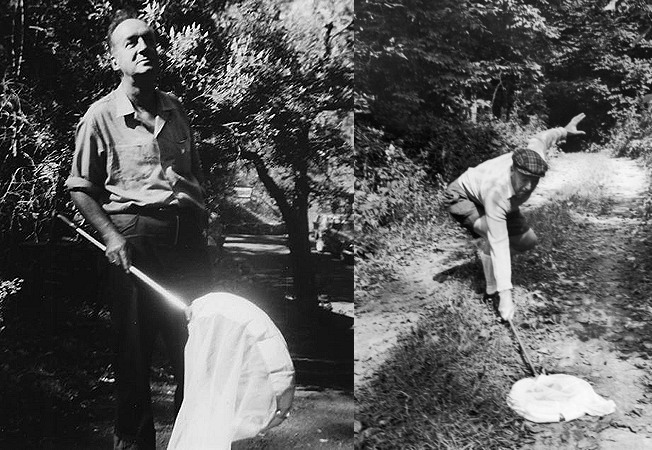

(note 1) : — En 1962, Robert Filliou installe sa galerie dans son chapeau : « La Galerie Légitime », faisant de son couvre-chef son propre lieu d’exposition mobile. Les œuvres, rassemblées et accompagnées du tampon « Galerie Légitime Couvre Chef-d’Œuvre », occupent cette galerie capitale hors de tout système, transformant Robert Filliou en une sorte de vendeur d’art à la sauvette. La première édition a lieu en janvier 1962, Filliou y montre ses oeuvres, puis en juillet 1962 il y expose Benjamin Patterson. Le 22 octobre 1962, lors de la Misfits Fair, la Galerie Légitime se déplace à Londres dans un chapeau melon avec des oeuvres de Robert Filliou, Ben, Emmett Williams, Robin Page, Addi Köpcke, Daniel Spoerri : « à l’intérieur de ma casquette, au sommet de ma tête, j’avais de petites œuvres », dit Filliou. https://www.erudit.org/fr/revues/intervention/1980-n6-intervention1078479/57613ac.pdf

Robert Filliou, Autoportrait bien fait, mal fait, pas fait (Self-Portrait Well Made, Badly Made, Not Made), avec l’affiche d’exposition pliée en bateau-chapeau de papier, 1973, Museo Reina Sofía Madrid ; Galerie Légitime, The Frozen Exhibition, ed. VICE-Versand, Remscheid, 1972.

.

.

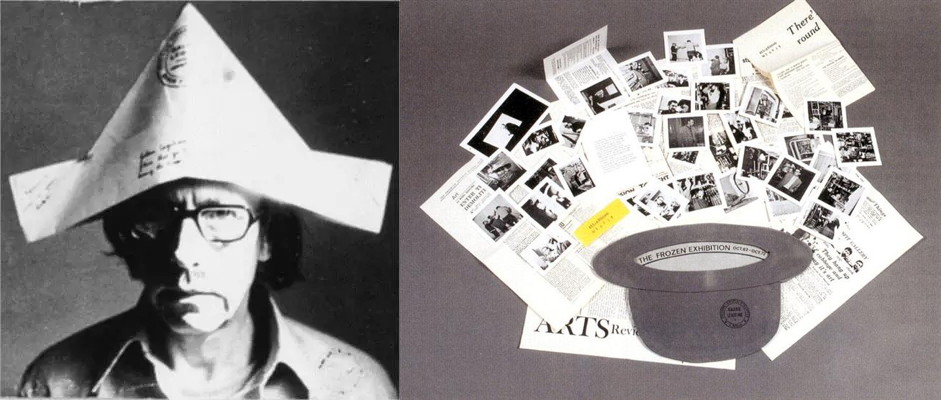

- et un certain Josh

.

.

https://www.quick-toy.fr/wanted-dead-or-alive-josh-randall-p-2818

On restera sans commentaires sur le chapeau de ce protagoniste :

.

.

… que l’on retrouve dans un autre épisode, autre registre et sous un autre nom (Nevada Smith)…

.

.

.

.

.

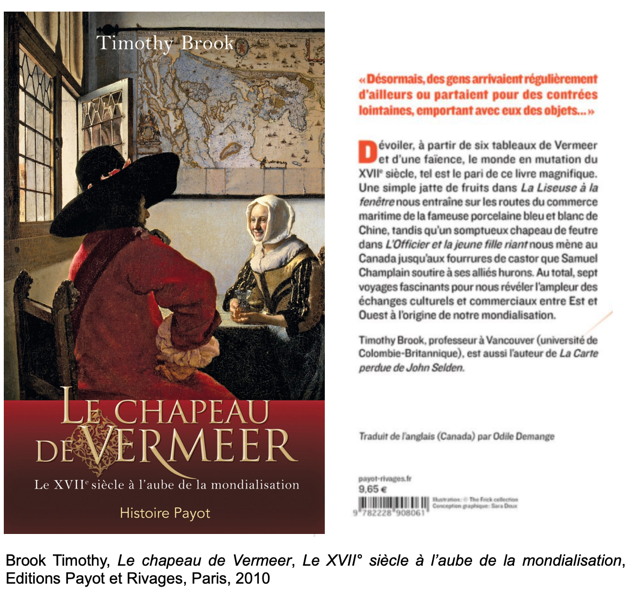

Alors on voit que la plupart de ces protagonistes sont pris dans de nombreuses histoires, celle du P n’étant qu’une des hypothèses possibles. Ceci n’est pas sans nous rappeler celle tout autant fascinante du chapeau de Vermeer tel que l’historien canadien Timothy Brook nous l’a rapportée.

.

.

.

.

D’où l’on voit qu’imaginer Spinoza en expérimentation de lentilles, de lunettes et de télescope sur le large terrain du P, reconnaissable à sa silhouette chapeautée, n’a vraiment rien d’incongru.

« Tout se ressemble et rien n’est identique », dira-t-on, avec un air émouvant et dérisoire, comme le sont toujours les personnes idéalistes et passionnées, victimes d’une idée fixe qu’elles ne maîtrisent pas.

.

.

Néanmoins nous allons tenter d’explorer quelques autres hypothèses…

.

.

.

.

- partie 1 : Inutile randonnée

- partie 2 : Le Ouestern du P ; Le Ouestern de Spinoza

- partie 3 : Partie du Récit Ouestern de Spinoza

- partie 4 : Spinoza et les images

- partie 5 : Warhol ouestern

- partie 6 : L’art et le ouestern

- partie 7 : Le ouestern filmé : les protagonistes

- partie 8 : Le ouestern filmé : des hypothèses

- partie 9 : Le ouestern en cavalcade : le manège

- partie 10 : Réaction à Spinoza : No Western without a Horse, par Boris Grisot — (ép. 1) — (ép. 2) — (ép. 3, vidéo)

.

.

.

- lieu

- paysage

- pébipologie

- ouestern

- histoire de l'art

- vidéo

- spinoza

- duchamp

- beuys

- dali

- queer

- gasiorowski

- monory

- filliou

- warhol

- nauman

- vermeer

- scène de film

- animal

- cheval

- la double-vue

- les lentilles

- nabokov

- o'keefe

- les chapeaux