LE PROJET NEUF

2023-07-03/08-10 - prolégomènes III-H au ouesterne : zapper kafka à kaffa (longtemps marcel 2)

.

Études pébipologiques.

La plupart du temps, longtemps, de bonne heure, j’écris de bonne humeur

.

chronologie des prolégomènes :

.

.

Un menu :

.

15a

Suite de la randonnée “Longtemps” ‒ 2/3

.

(image frontispice : premier portrait de Marcel Proust réalisé par Jacques-Émile Blanche, à Trouville, le 1er octobre 1891 (dans la villa Les Frémonts chez leurs amis Baignères, et aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes et de la Photographie), combinée avec le chapeau Stetson de Tom Mix, chapeau emblématique et fétiche, dit chapeau de cow-boy et qu’il a l’air de porter tout le temps)

.

15b

L’incipit proustien (3)

La phrase incipit, « Longtemps je me suis couché de bonne heure », a toujours semblé imparfaite, mais ceci demeurait à chaque fois difficile de distinguer vraiment ce qui fait imperfection et de dire pourquoi.

Car dira-t-on :

- « Je me suis couché longtemps de bonne heure », c’est-à-dire “Je me suis couché pendant longtemps de bonne heure”,

- ou, “il arrivait la plupart du temps et cela durant de longues années que je me couchasse tôt”,

- ou bien encore, de manière plus simple, “la plupart du temps depuis de longues années je me couchais tôt” (ce qui voulait dire et faire comprendre : sur une période prolongée). Sous-entendu également que c’était encore le cas et que cela durait ;

- car dans cette dernière proposition, si l’on remplaçait depuis par durant, cela changerait tout, on basculerait dans une autre temporalité : “la plupart du temps durant de longues années je me suis couché tôt”, et là on dit que c’est fini. Ce que ne dit pas forcément Marcel.

Mais là, non, ce n’était pas de l'imparfait mais du passé composé, et l’adverbe (longtemps) s’applique à toute la phrase :

- Marcel maintenant se couchait tard.

C’était du passé ces couchers à 19h (on a appris par le Cahier 1 de 1908-1909 (NAF 16641) que c’était maintenant « à dix heures du soir » <1>) ; c’était révolu et accompli, ces réveils au milieu de la nuit, ces insomnies et ces réjouissements faits de rêveries <2>, cela ne marchait plus comme cela, mais ce que l’on savait pas, c’était depuis combien de temps.

Étrangement, on restait inquiet, dans un suspens imparfait : c’était en effet devenu plus difficile à comprendre <3>.

.

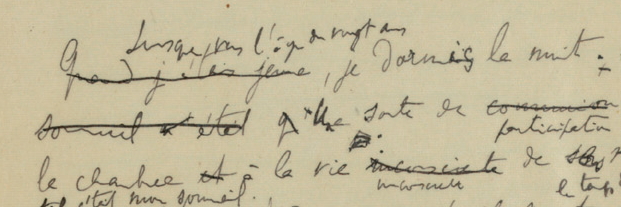

Marcel Proust, Cahier 5, folio 113, NAF16645, (hiver 1908/1909), Source Gallica BNF.

«Quand j’étais jeuneJusque vers l’âge de vingt ans, je dormais la nuit »

.

Les références

(Source Gallica pour les Dactylographies, les Cahiers et Brouillons) (Source Item Institut des Textes et Manuscrits Modernes : catalogue du Fond Numérique Proust)

(Source Fondation Martin Bodmer (Cologny, Suisse), Bodmer Lab Université de Genève)

.

16

Imperfectif

Néanmoins (si le je étais Marcel), on pouvait dire :

- Tous les jours, je marchais longtemps sur la plage.

Je lisais quand le téléphone a sonné.

Quand j’étais enfant, je me couchais de bonne heure.

Et puis, en se tournant vers d’autres écrivain·e·s :

- Longtemps, je pensais que je ne pouvais pas être aussi intelligente que Céline à cause de mon milieu simple. ‒ (Annie Ernaux, “Se Perdre”, 2001, p.143)

.

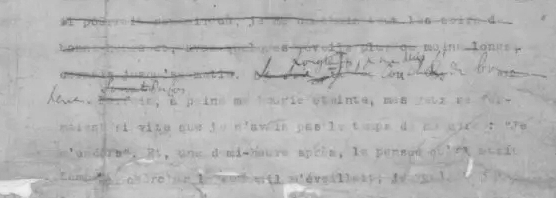

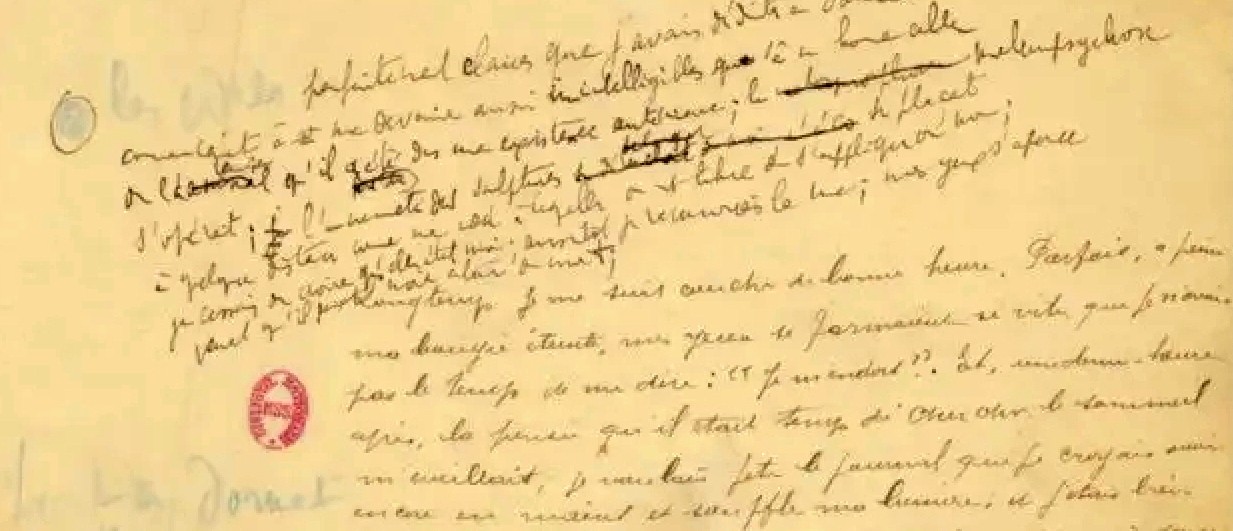

Et d’ailleurs, dans la dactylographie corrigée de 1911 (la deuxième) (NAF 16733), n’avait-il pas écrit (après avoir biffé) :

- « [LE SOIR JE ME COUCHAIS] DE BONNE HEURE. »

qui se retrouvera corrigé par - « LONGTEMPS JE ME SUIS COUCHÉ DE BONNE HEURE. »

.

Marcel Proust, corrections, dactylographie 1911, NAF 16733. (Source Gallica BNF).

.

17

Pendant ou après ?

On parlait alors de situation mentale, de point de vue, de perspective adoptée :

- — était-on là, en ce début de roman, au moment des faits ? (ce qui ne semblait pas et ne plus être le cas),

- — ou, après les faits, après avoir changé son habitude (Marcel ne se couchait plus aussi tôt ; l’itération était terminée) ?

De plus, Marcel avait omis le pendant, qu’il aurait pu accoler à longtemps, l’omission rendant la phrase à la fois plus fluide et plus opaque ‒ (ce qui nous a fait parlé d’une “certain” aspect imparfait).

.

Alors, on s’était mis à lire et et à ausculter plus précisément les phrases qui suivaient cet incipit sur la même page de 1911 :

-

— « [

Parfois] [Souvent] Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient […] » :

“parfois” — ou, pour grossir le trait, on pouvait lui substituer “à chaque fois” pour rendre le tout itératif —, puis, avec la lenteur de la nuit tombante, « mes yeux se fermaient », tel un rituel commun à toute l’humanité (le “coucher”, l’endormissement) durant lequel chaque jour il y a ce moment mental de slow-scan d’images qui défilent et s’associent <4>. -

— « Et, une demi-heure après, […] chercher le sommeil m’éveillait […] » : là on était dans le duratif et dans l’imperfectif, que l’on marquait souvent d’un “en train de” : que dans tout texte on trouvait quelquefois accompagné d’un encore/noch/yet ou d’un déjà/schon/yet ?

.

Marcel Proust, corrections, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. », deuxième exemplaire, dactylographie, circulant chez différents éditeurs, Gallimard, Fasquelle - Oldendorff, mise au net Cottin, été 1912, NAF 16730. ‒ ()Source Gallica BNF)

‒ ()Source Luzius Keller et Nathalie Mauriac Dyer, “Découverte d’un inédit : du nouveau sur l’incipit d’À la recherche du temps perdu (Marcel Proust)”, in Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention), Année 2006, 27, pp. 141-157)

.

.

18

Achronie, uchronie

Tout cela était en train de créer un problème chronologique et une distorsion du cadre historique, telle une anachronie narrative (voire le “seuil d’une achronie pure et simple”, selon G. Genette en 1972 <5>, et presque une contradiction et une inconséquence :

— à quel moment était-on ?

— ce “longtemps” était-ce durant l’enfance ?

— commence-t-on dans ce roman par une relation de l’enfance vers l’âge adulte ?

— ou bien n’était-on pas dans une confusion volontaire du passé duquel le narrateur (voire l’auteur) nous parle ?

— n’était-on pas dans quelque chose que nous dit le narrateur et qui dévoile un traumatisme récurrent, les insomnies, les flashes, des périodes de guerre (14-18) (alors qu’on était qu’en 1913) ?

Cela mettait et met encore en difficulté et en inconfort le lectorat qui cherchait à faire coïncider les temps de la fiction avec ceux de la narration et de l’histoire.

Quel est ce dormeur du début du roman ?

.

=========== (là on bascule du côté du récit de Spinoza)

— Quelle est cette personne (Spinoza uchronique ou uchroniste) qui se promène et va de Nantes à Saint-Nazaire ?

Spinoza se serait endormi à Nantes, comme beaucoup d’autres et comme beaucoup d’entre nous, le sommeil l’aurait empêché d’embarquer avec sa famille pour Amsterdam. Il aurait vu Kaffa [2], il aurait vu les Florides. Spinoza solitaire se serait alors construit une vie consacrée au lent polissage des lentilles, se serait penché sur les aspects lenticulaires de l’eau, du fleuve, aurait suivi ce dernier, aurait embarqué le pas jusqu’au bout de l’estuaire, aurait comparé les étincelants reflets de l’eau sous le soleil avec les constellations du ciel, aurait imaginé le fond de l’œil tel un télescope, la pensée comme un instrument d’optique, et puis Huyghens aurait donné des conseils, Spinoza aurait étayé son hypothèse, Caute, Caute, “prudemment”, “prudemment”, ainsi Spinoza n’aurait pu être écarté près de La Haye, et aurait donc buissonné autrement vers le P.

.

Gustave Courbet, “L’Homme blessé”, 1844-1854, Musée d’Orsay, Paris. ‒ (Source).

.

.

19

Long time ago ; since a long time

“Longtemps”, le dormeur se remémore ; ces insomnies ramènent sans cesse des images ; ses réveils sont fréquents, répétés, puisque le dormeur se couche tôt, trop tôt, et parce qu’ils viennent tout le temps inverser les choses ; à se coucher tôt, ces réveils se répètent, amènent à craindre le coucher lorsque l’endormissement tarde, à anticiper mentalement les réveils qui fatalement suivront et toutes les images réminiscentes qui viennent les animer, qu’au final le dormeur finit par ne plus pouvoir s’endormir, à veiller, et donc à se coucher tard, beaucoup plus tard.

=========== (on re-bascule de nouveau)

“Longtemps”, le polisseur de lentilles s’active, et en arrangeant ses lentilles, puisque le temps est long pour le faire, réfléchit, voit les images arriver et se refléter, les suit, les voit dédoubler les réalités ; ses lentilles l’aident à discerner des images sous les autres images et dans ce que ses yeux voient, ces images s’amplifient, Spinoza veut voir plus loin encore, met son sombrero noir, veut éclaircir cette liberté à laquelle il tient tant, celle de ramener des images dans les autres images, celle de produire de la fiction réelle et biographique contre les autres fictions contraignantes et fausses, les choses en viennent à se télescoper, faut prendre la lampe de poche….

.

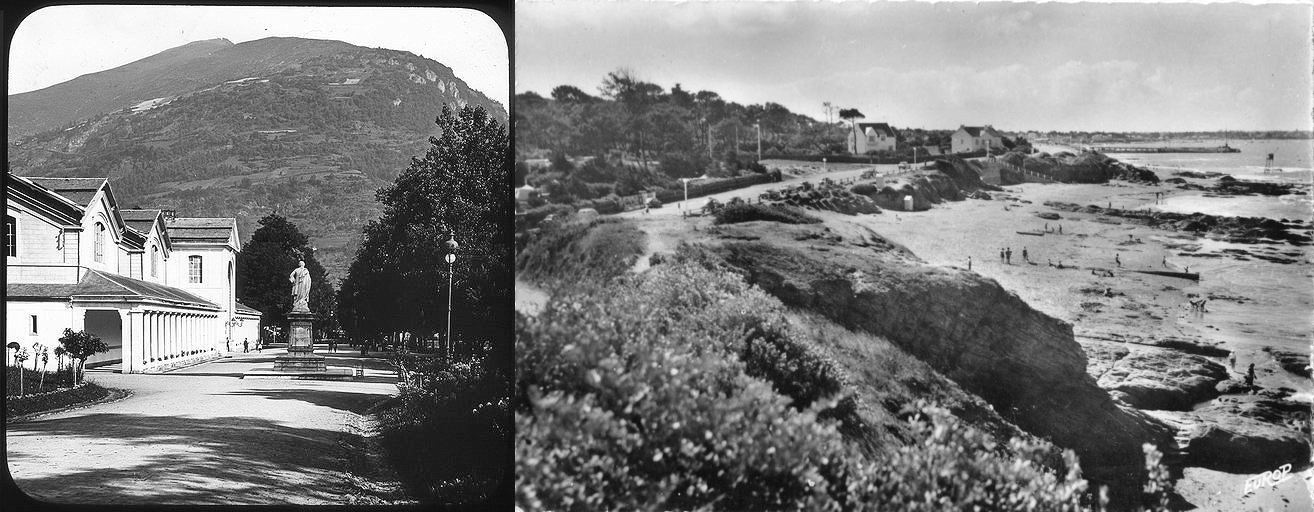

Proust longtemps hésite. De quel côté ? <6>, de quel côté me tourner ? celui de la matinée ou du coucher ? de la journée ou de la nuitée ? de la cure et du sanatorium ou des après-midi d’été ? du côté de Méséglise ou du côté de Guermantes ? ‒ qu’on traduit nous-même par : de Luchon ou de Tharon ? <7> ‒, celui des odeurs de chaleur sur les pentes et de l’inclinaison des buttes ou bien celles des aiguilles de pin sur le sol, tapis d’autant plus odorant lorsqu’on marchait dessus ? celui de la saison humide ou de la saison chaude ?

L’impression qui restait était celle que les cures avaient duré longtemps, de longues années, (du côté d’Évian, du côté de Luchon), qu’elles avaient supplanté celles des insouciances, qu’elles avaient créé d’autres images et d’autres situations, plus embarrassantes, plus prégnantes tellement qu’elles pouvaient hanter les nuits et le réveiller. En cure, se couchait-on tôt ou plutôt tard ?

.

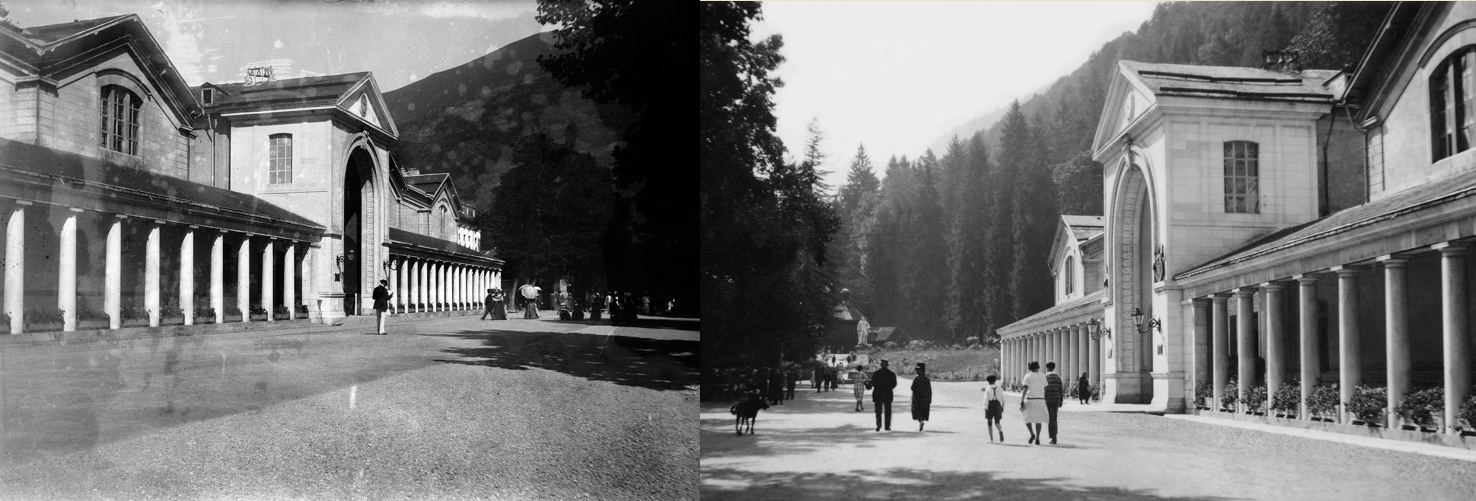

Le Palais des Tuileries après l’incendie en 1871 pendant la Commune (photographie de Jean-Eugène Durand, qu’on compare au bâtiment-sanatorium, Évian ou Luchon) — (Source 1) ; (Source 2)

à gauche : les thermes de Luchon vers 1896 ; à droite : les plages de Tharon.

‒ Les bains de Luchon sont les premiers à apparaître après ceux de Naples (Balneum Lixonense post Neapolitense Primum). Ses lettres de noblesse remontent au temps des romains qui développèrent la ville, alors appelée ILIXON (déesse des eaux), et creusèrent les premières piscines thermales. Ilixo, dieu des sources, donne son nom à la vallée de Luxon ou Luchon. A partir de 1860, les soins et les installations évoluent, le traitement des voies respiratoires se renforce avec la création des pulvérisations, du humage… Les médecins réalisent les premières insufflations. En 1929, le Radio Vaporarium sulfuré voit le jour, révélant 1200 mètres de galeries, hammam naturel conçu et utilisé par les Romains, qui serpentent à même la roche. Après vingt siècles d’histoire, Luchon se trouve toujours à la place que lui assignait STRABON, géographe grec, qui proclamait dès le début de notre ère les sources de Luchon « les eaux excellentes ».

‒ Plus au nord. La présence humaine à Tharon est attestée depuis la plus haute Antiquité. Les fouilles préhistoriques de la Roussellerie et de Gohaud en témoignent (par les restes de poteries en particulier). En 1413, Saint-Michel et Tharon échoient par échange à Guy de Laval, qui n’est autre que le père de Gilles de Retz, célèbre compagnon de Jeanne d’Arc, Maréchal de France, mais aussi célèbre, après la mort de Jeanne, par la peur qu’il fit régner sur le Pays de Retz par ses crimes d’enfants et la pratique de la sorcellerie qui le ruina. À la veille de la révolution, la région présente alors un certain nombre de terres bien cultivées et quelques prairies. Mais, les landes dominent et, pourtant, le sol de ces landes paraît mériter les soins des cultivateurs. C’est en 1895 que les chalets commencèrent à se construire sur la plage de Tharon. L’histoire de la création de la station balnéaire de Tharon-Plage donc, est marquée de richesse et d’originalité. En effet, le plan d’urbanisme initial, élaboré par Ernest Chevrier, ressemble beaucoup au plan imaginé et réalisé en partie par un autre français, Pierre-Charles L’Enfant, pour la création de la capitale des tous nouveaux États-Unis d’Amérique, Washington, dans les années 1791-1800. (Source)

.

.

20

Spinoza regarde les peintures de George Sand

=========== (replongeons une nouvelle fois dans le récit spinoziste)

Spinoza avait tranché ; les lentilles flottaient bien dans les étiers des bocages et des marais ; on tenait à les suivre longtemps en marchant le long des canaux ; sur les berges ; cela pouvait prendre des jours et des jours, des nuits et des nuits ; donc on pouvait temporiser, tarder au milieu de la lande jusqu’à y avancer à tâtons, et alors on pouvait se coucher bien plus tard que d’habitude ; les canaux étaient ouverts, les couloirs étaient vides, il suffisait de se laisser glisser pour aller jusqu’au bout de l’estuaire ; Spinoza au sombrero noir s’était pris à fréquenter les marais, blancs l’hiver, grisâtres et jaunes l’été, car on savait qu’après les marécages il y avait toujours l’horizon, et que les ondes se répercutaient longtemps avant de s’amenuiser et de disparaître parmi les chevelures d’algues et d’herbes longues ; les marais, blancs, gris, jaunes, brillants, accalmaient tout, faisaient passer les insomnies pour des aventures maritimes, ramenaient des images picaresques et quichottesques, les moulins tournaient encore à cette époque, ils pouvaient bien tourner, ah les polders ! Ah ces images plates qui ne faisaient que revenir durant le sommeil éveillé… tout se télescopait… et faisait des trous <8>…

Et dans ces trous des images miroitaient, images flottantes dans le corps du crayon :

« Quelquefois un reflet momentané s’allume

Dans la vue enchâssée au fond du porte-plume

Contre lequel mon œil bien ouvert est collé

À très peu de distance, à peine reculé ; […] »

‒ (Raymond Roussel, “La Vue”, Paris, Alphone Lemerre Éditeurs, 1904 [2] [3])

.

.

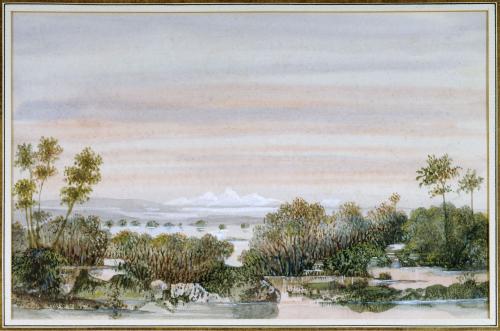

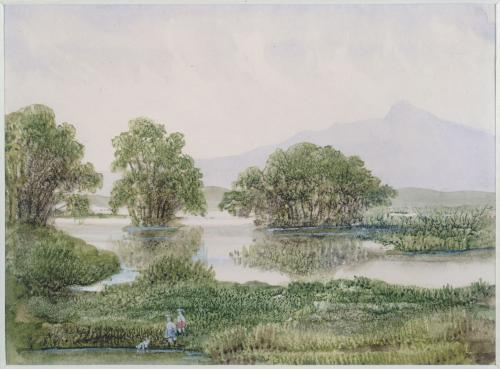

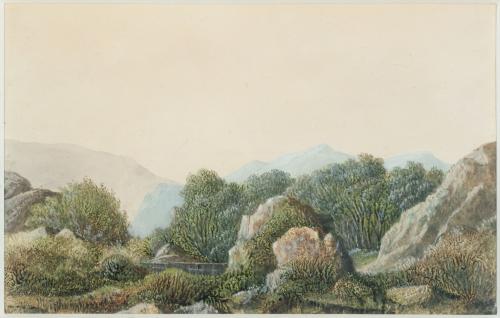

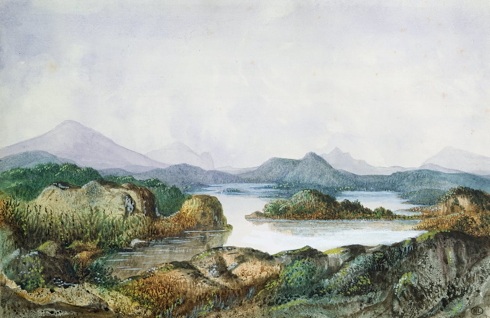

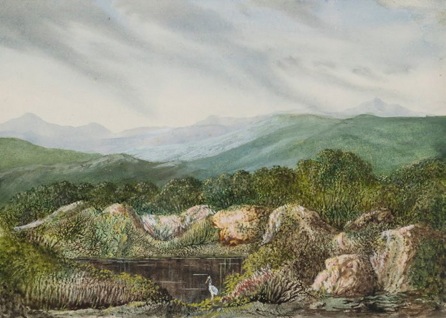

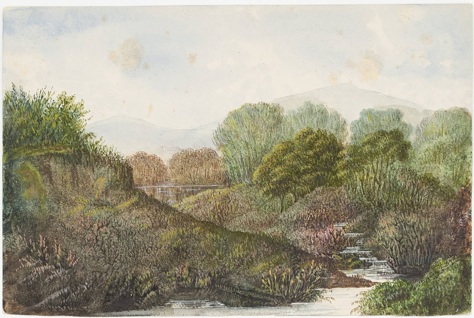

Alors telles au travers des stanhopes ‒ réf : [1] [2] ‒, ces visionneuses d’images minuscules, des images “dendritées” (voir ci-dessous et [1], [2]) apparaissent, celles de Kaffa [2] et du P captées et redessinées par George Sand (voir : Sophie Martin-Dehaye, “George Sand et la peinture”, Éditions Royer, collection “saga lettres”, 2006) :

.

(16cmx24cm)

(15cmx23,5cm)

(14,5cmx23cm)

1874-6.jpg)

(11,5cmx15cm)

(15,2cmx23,4cm)

(15,5cmx23,5cm)

(11,5cmx15cm)

George Sand, série de peintures de paysages imaginaires, vers 1874.

Dans la dernière partie de sa vie, George Sand inventa le procédé du dendritage <9>.

Au début des années 1860, se passionnant avec sa maisonnée pour la minéralogie, George Sand en était venue à dessiner les faces brisées des échantillons de pierres qu’elle recueillait. Les « dendrites » (ou « aquarelles à l’écrasage »), de technique simple faisant surgir des formes végétales ou minérales suggérées par le hasard, s’obtiennent après la préparation d’un fond humide où sont réparties des couches de couleur auxquelles on rajoutait de l’eau. Elle consiste à écraser sur du papier des couleurs à l’aquarelle à l’aide d’une feuille de bristol, les nervures et formes obtenues constituent les points de départ d’une composition développée par l’imagination de l’artiste. George Sand intervenait alors au pinceau et parfois au pouce entouré d’un chiffon puis plaquait un carton ou une vitre qu’elle appuyait ensuite pour obtenir un effet précisé et complété à l’aquarelle. Cette technique a été adoptée ensuite par Breton, Dominguez et les Surréalistes. La technique de la dendrite tire son nom des formes dues à la cristallisation sur certaines pierres fossiles. Dans le cas présent, il s’agit d’une technique pratiquée entre 1860 et 1876 par George Sand. ‒ (Source)

Il sera intéressant d’étudier si cette technique peut rejoindre celle préconisée par l’artiste et pédagogue anglais Alexander Cozens (1717-1786) dans son ouvrage Nouvelle méthode pour secourir l’invention dans le dessin des compositions originales de paysages qui prônait l’utilisation de taches d’encre pour aider tout apprenti dessinateur à composer et exercer son imagination (bien avant la klecksographie – de Klecks (tâche, pâté, en allemand) – de Julius Kerner, Stuttgart, 1890) : « There is a singular advantage peculiar to this method; which is, that from the rudeness and uncertainty of the shapes made in blotting, one artificial blot (celle que l’on crée par opposition à la tache accidentelle, NDLR) will suggest different ideas to different persons; on which account it has the strongest tendency to enlarge the powers of invention, being more effectual to that purpose than the study of nature herself alone. » ‒ (in “A New Method of Assisting the Invention in Drawing Original Compositions of Landscape”, Alexander Cozens, 1785)

.

.

21

Mélancolie ; Lémancolie

L’une et l’autre de ces personnes (Proust, Spinoza, Spinola, Roussel, George Sand, etc.) pouvait ressentir de la mélancolie dans tous ces télescopages entraînés par ces flux de conscience, ou, comme on s’amusait à le dire puisque la langue était amenée à tout le temps fourcher, on éprouvait de la lémancolie, rattachant ainsi plus solidement les images d’étiers, d’étangs, de thermes, de polders, d’océans et de lacs à celles de lieux perdus depuis longtemps puis retrouvés par tout ce travail d’étude (celui des couchers et des sommeils et celui des lentilles comme aussi celui des images libérées que pouvait bien représenter La Pébipologie — (lire aussi ici) — … tout cela pouvait nous faire veiller jusqu’au matin <10> au milieu de tous ces rêves évoqués et revenus <11>…

D’ailleurs, il ne faut pas oublier que La Recherche de Proust, comme pouvait l’être aussi celle de Spinoza, est “l’histoire de la vocation invisible”, vocation et invisibilité, vision singulière à laquelle on se voue et que nous pousserons jusqu’à la “double-vue” : à savoir que de telles œuvres décrivent bien et pas à pas le processus de l’éclaircissement et de l’éclairage (la traversée des lentilles par l’aide de la lumière) qui nous permettent de découvrir la signification commune à toutes ces expériences, images, lac, buttes, etc. qui malgré tout restent assez rares dans la vie <12>.

Laissons-nous faire ici une nouvelle remarque, car, Marcel Proust, lors de son séjour en Bretagne à Beg-Meil en 1895 avec Reynaldo Hahn, à la pointe après Fouesnant, n’hésitait pas à décrire la grande baie devant lui en regardant en face l’autre rive, celle de Concarneau : « D’un côté il y a la mer, très bretonne et triste. De l’autre la baie de Concarneau, qui est bleue avec un fond de décor tout à fait lac de Genève. » (Marcel Proust, Lettre à Marcel Aublet, Beg-Meil, 11 septembre 1895).

La mer devant lui était ainsi devenue Lac Léman.

.

On voit ainsi, dans de tels périples, des formes circulaires, spiralées même, qui donnent l’air de boucler des débuts sur des fins, et vice-versa, des terminaisons dans les commencements (incipits), alors qu’en même temps (dès leur incipit donc) elles se décalent et se déphasent, produisent des chatoiements et des moirages.

Si l’on imagine qu’il ne faut qu’un temps sec et une plaine, plateau, sierra, arroyo, arides pour un ouesterne (comme les standards l’imposent au western cinématographique), on se trompe.

.

“Jardin de George Sand à Nohant”, par Eugène Delacroix, 1842-1843, 45,4x55,2cm, The Metropolitan Museum of Art. (Source1 ; Source2)

.

.

sources

— Source : Ryoji HAYASHI, Sur la période que recouvre le mot “Longtemps” au début d'À la Recherche du temps perdu, in Études de langue et littérature francaises, Volume 46, 1985, pp.101-117. (https://www.jstage.jst.go.jp/article/ellf/46/0/46_KJ00002501101/_pdf)

— Source : Claudine Quémar, Genèse de l’incipit de La Recherche, in Bulletin d’informations Proustiennes, n° 8, 1978 ; et : Claudine Quémar, Autour de trois “Avant-textes” de “l’Ouverture” de la Recherche : Nouvelles approches des problèmes du Contre Sainte-Beuve, Bulletin d’informations proustiennes, no 3, printemps 1976, pp.7-22 ; et : Claudine Quémar, Rêverie(s) onomastique(s) proustienne(s) à la lumière des avant-textes, in Littérature, Année 1977, 28, pp. 77-99.

— Source : Almuth Grésillon, ENCORE du Temps Perdu, DÉJÀ le texte de La Recherche, in Langages, n° 69, 1983. https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1983_num_17_69_1147

— Source : Hiroyuki Narusawa, Sur l’incipit d’A la recherche du temps perdu, フランス文学, vol. 18, 15 juin 1991, p.33-44. https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/40979/files/43454

— Source : Luzius Keller et Nathalie Mauriac Dyer, Découverte d’un inédit : du nouveau sur l’incipit d’À la recherche du temps perdu (Marcel Proust), in Genesis, no 27, 2006, pp.141-157. https://www.persee.fr/doc/item_1167-5101_2006_num_27_1_1393

— Source : Maya Lavault, Du côté de l’incipit de la Recherche : la genèse de la fiction selon Proust, in Genesis, no 36, 2013, pp.91-104. https://journals.openedition.org/genesis/1141 ; https://doi.org/10.4000/genesis.1141

.

.

.

.

————

notes

[1] — Almuth Grésillon, “ENCORE du Temps Perdu, DÉJÀ le texte de La Recherche”, in Langages, n° 69, 1983. https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1983_num_17_69_1147 ‒ <retour>

[2] — « Autrefois, j’avais connu comme tout le monde la douceur de m’éveiller au milieu de la nuit » (Cahier 3 (nov./déc. 1908), f° 18) ; « Depuis longtemps je ne dormais plus que le jour » (Cahier 3 (nov./déc. 1908), f° 11 r°) ; « [Depuis longtemps je ne dormais plus que le jour, mais cette nuit- là j’eus pourtant] [Je m’éveillai après quelques minutes de sommeil seulement (depuis longtemps je ne dormais plus que le jour), mais surpris par] Je m’éveillai au milieu de la nuit après quelques minutes de sommeil (depuis longtemps je ne dormais plus que le jour) » (Cahier 3 (nov./déc. 1908), f° 12 r°) ; « Autrefois, j’avais connu comme tout le monde la douceur de m ‘éveiller au milieu de la nuit » (Cahier 3 (nov./déc. 1908), f° 18 r°) ; « Jusqu’à l’âge de vingt ans je dormais toute la nuit avec de courts réveils » (Cahier 5 (hiver 1908/1909), f° 18) ; « [À cette époque, j’avais déjà pris l’habitude de dormir le jour]. [À cette époque j’étais déjà malade et ne pouvais plus me coucher et dormir que le jour. Mais je pouvais me souvenir comme d’un temps très rapproché, il est bien lointain aujourd’hui, où je me réveillais au milieu de la nuit, ce n’était pas pour bien longtemps et seulement pour prendre conscience un instant]. » (Cahier 5 (hiver 1908/1909)) ; « À cette époque j’étais déjà malade et ne pouvais plus être couché et dormir que le jour. Mais [je me souvenais comme d’un temps assez voisin et que j’avais alors l’illusion de voir revenir] le temps n’était pas [bien] lointain encore — et je nourrissais l’illusion de le voir bientôt revenir — où ne faisant qu’un avec mon lit et ma chambre je dormais toute la nuit de conserve avec eux. » (Cahier 5 (hiver 1908/1909)) (f° 114 v°) ; « [Quand j’étais jeune] jusque vers l’âge de vingt ans, je dormis la nuit » (Cahier 5 (hiver 1908/1909), f° 113 v°) ; « Jusque v.ers l’âge de vingt ans je [dormis] dormais toute la nuit avec de courts réveils. » (Cahier 5 (hiver 1908/1909)) ; « Au temps de cette matinée dont je [veux] voudrais fixer [je ne sais pourquoi] le souvenir, j’étais déjà malade, j’étais obligé de [passer] [rester debout] passer toute la nuit [debout] levé et n’étais couché que le jour. Mais alors le temps n’était pas [encore] très lointain, et j’espérais encore qu’il reviendrait, où j’entrais dans mon lit à dix heures du soir et avec quelques réveils plus ou moins longs dormais jusqu’au [lendemain] matin. Parfois, à peine ma lampe éteinte, je m’endormais si vite que je n’avais pas le temps de me dire « Je m’endors ». Et une demie-heure après… » (Cahiers 8 (été 1909), f° 1 r°) ; « [Au temps] À l’époque de cette matinée dont je voudrais fixer le souvenir, j’étais déjà malade, j’étais obligé de passer toute la nuit [debout] levé, et n’étais couché que le jour. Mais alors le temps n’était pas très lointain et j’espérais encore qu’il pourrait revenir, où [j’entrais dans mon lit à dix heures du soir] je me couchais tous les soirs de bonne heure et, avec quelques réveils plus ou moins longs, dormais jusqu’au [lendemain] matin. Parfois, à peine ma [lampe] bougie éteinte, [je m’endormais si vite] mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : « Je m’endors ». Et, une demie heure après, … » (Cahiers 9 (été 1909), f° 1 r°) ; « Pendant les derniers mois que je passais dans la banlieue de Paris avant d’aller vivre à l’étranger, le médecin me fit mener une vie de repos. Le soir, je me couchais de bonne heure » (Dactylographie (été 1911), NAF 16733, (à partir du Cahier 9)) ; Voir [2]. ‒ <retour>

[3] — https://dx.doi.org/10.20634/ellf.46.0_101 : Ryoji HAYASHI, Sur la période que recouvre le mot “Longtemps” au début d’À la Recherche du temps perdu, in Études de langue et littérature francaises, Volume 46, 1985, pp.101-117. pdf ‒ <retour>

[4] — Le slow-scan est le nom pour télévision à balayage lent. Il s’agit d’une activité radioamateur qui vise à la transmission analogique d’images fixes à l’aide d’une bande passante réduite correspondant à celle de la parole. ‒ <retour>

[5] — Gérard Genette, Figures III, Discours du récit, 1972, p.178 et p.105. ‒ <retour>

[6] — « Tournez à gauche, prenez ensuite à votre main droite, et vous toucherez l’intangible, vous atteindrez les inattingibles lointains dont on ne connaît jamais sur terre que la direction, que – ce que j’avais cru jadis que je pourrais connaître seulement de Guermantes, et peut-être, en un sens, je ne me trompais pas – le “côté”. » — (Marcel Proust, À la Recherche du temps perdu, Tome VI, Albertine disparue (La Fugitive), chap.4, Nouvel aspect de Robert de Saint-Loup, p. 328) ‒ <retour>

[7] — Pourquoi Luchon ? Pourquoi Tharon ? Le premier à cause des excursions enfantines de l’auteur ; le second, idem, dans une maison de famille, mais cette fois-ci, la connexion est renforcée par l’étonnement de trouver une même référence chez un auteur contemporain, Mohamed Mbougar Sarr : « Je […] décidai de me rendre à Tharon […]. » — (La plus secrète mémoire des hommes, 2021, Prix Goncourt, p.222). Dans une interview, Mohamed Mbougar Sarr commente : « Êtes-vous vraiment allé à Tharon-Plage ? Deux fois. Il y a toujours trop de vent, mais je serai mieux équipé la troisième. ». ‒ <retour>

[8] — « […] le rétameur, après avoir énuméré les chaudrons, les casseroles, tout ce qu’il étamait, entonnait le refrain : « Tam, tam, tam, c’est moi qui rétame, même le macadam, c’est moi qui mets des fonds partout, qui bouche tous les trous, trou, trou, trou » ; […] » — (Marcel Proust, À la Recherche du temps perdu, Tome V, La Prisonnière, Vol.1, p. 148) ‒ <retour>

[9] — Le dendritage : procédé pictural alliant des taches de couleurs à la gouache à un pressage avec du carton ou du verre, qui produit des dessins arborescents, rappelant ceux qui figurent à la surface de certaines roches. ‒ <retour>

[10] — « « Cela ne vous gêne pas, tous ces bruits du dehors ? me demanda-t-elle, moi je les adore. Mais vous qui avez déjà le sommeil si léger ? » Je l’avais, au contraire, parfois très profond (comme je l’ai déjà dit, mais comme l’événement qui va suivre me force à le rappeler), et surtout quand je m’endormais seulement le matin. Comme un tel sommeil a été — en moyenne — quatre fois plus reposant, il paraît à celui qui vient de dormir avoir été quatre fois plus long, alors qu’il fut quatre fois plus court. Magnifique erreur d’une multiplication par seize, qui donne tant de beauté au réveil et introduit dans la vie une véritable novation, pareille à ces grands changements de rythmes qui en musique font que, dans un andante, une croche contient autant de durée qu’une blanche dans un prestissimo, et qui sont inconnus à l’état de veille. » — (Marcel Proust, À la Recherche du temps perdu, Tome V, La Prisonnière, Vol.1, pp. 149-150) ‒ <retour>

[11] — « Et certains soirs m’étant endormi sans presque plus regretter Albertine — on ne peut regretter que ce qu’on se rappelle — au réveil je trouvais toute une flotte de souvenirs qui étaient venus croiser en moi dans ma plus claire conscience, et que je distinguais à merveille. Alors je pleurais ce que je voyais si bien et qui, la veille, n’était pour moi que néant. » — (Marcel Proust, À la Recherche du temps perdu, Tome VI, Albertine disparue (La Fugitive), chap.1, p. 90) ‒ <retour>

[12] — « J’éprouvais à les percevoir un enthousiasme qui aurait pu être fécond si j’étais resté seul, et m’aurait évité ainsi le détour de bien des années inutiles par lesquelles j’allais encore passer avant que se déclarât la vocation invisible dont cet ouvrage est l’histoire. » — (Marcel Proust, À la Recherche du temps perdu, Tome III, Le Côté de Guermantes II, 1, p. 24) ‒ <retour>

.

.

.

.

revenir au premier article du ouesterne, épisode étude Kafka Zappa Spinoza

.

.

- open summer

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- spinola

- proust

- ernaux

- la double-vue

- genette

- huyghens

- les lentilles

- télescope

- courbet

- luchon

- tharon

- la chapologie

- les chapeaux

- le sanatorium

- la lémancolie

- cervantès

- les polders

- sand

- delacroix

- le lac

- les buttes

- sarr

- strabon

- les côtés

- charade

- cozens

- dendritage

- klecksographie

- keller

- kaffa

- florides

- les moulins

- roussel