LE PROJET NEUF

2022-08-22 - OPEN SUMMER #3 - ép.7-7 - pébipologie et ouestern : la récap

voici le fichier pdf permettant de récapituler à la date de ce jour les récits du ouesterne Spinoza selon les écrits de Vitara & John Rohmnyz, artistes participant à La Pébipologie complétés par les commentaires de Michael Eichelberger, de l'University of Pebipological Translations et une présentation de Rosa Eslavida, journaliste dans de nombreuses revues et périodiques d’art, et cheffe de rubrique à L’Art Du Champ Focal et à Art in Brittania.

.

Vous pouvez le télécharger ici : cliquez

ce document contient :

- LES SUITES DE MOTS (CARTES ORACLE)

- L’HISTOIRE ET LES RÉCITS DE SPINOZA (OUESTERNE)

- LES FILMS DE SPINOZA (POLAROIDS)

- LES DESSINS SPINOZISTES

- Utile randonnée ? en 32 paragraphes et deux parties

- Hombre no ! Hombre que si ! scénario en deux parties

.

.

En 1969, un riche mécène italien décide de regrouper des cinéastes et personnalités contestataires de mai 68 et de leur commander un grand film collectif. Sont ainsi réunis, Godard, Cohn-Bendit, Marco Ferreri, Gian Maria Volonté, Glauber Rocha. Mais, plutôt que de faire un film les “auteurs” partent à la plage ou au bistrot. Seuls Cohn-Bendit et Godard s’intéressent au projet. Cohn-Bendit veut tourner un western gauchiste ce qui est une absurdité pour Godard, la forme western n’ayant engendrée que des films réactionnaires. Le Vent d’est (« western spaghetti gauchiste » ?) est tourné en juin-juillet 1969 et Jean-Pierre Gorin rejoint l’équipe de réalisateurs. Il est signé par le groupe Dziga Vertov, et est joué par Gian Maria Volontè (Le ranger nordiste) et Anne Wiazemsky (La révolutionnaire). — un extrait du film.

— “Chardin disait à la fin de sa vie : la peinture est une île dont je me rapproche peu à peu, pour l’instant je la vois très floue. Moi, je ferai toujours de la peinture à ma façon. Que ce soit avec un crayon caméra ou trois photos." (Jean-Luc Godard, Entretien “Jean-Luc Godard à Daniel Cohn-Bendit : “Qu’est-ce qui t’intéresse dans mon film ?”", propos recueillis par Vincent Remy, mai 2010)

Entre-temps, en 2018, une blague circule sur les réseaux : un inédit de Jean-Luc Godard intitulé Vent d’Ouest, plaidoyer (Play doyé !) pour la ZAD NDDL : “Et dans ces structures de béton, fleurit toujours dans les interstices, là où l’humidité subsiste encore, cette herbe que l’on dit invasive lorsqu’elle ne fait que nous protéger de l’érosion, et c’est le Gourbi, le Far West, les 100 Noms.” On a découvert depuis qui était à l’origine de la blague. https://lundi.am/Vent-d-ouest-JL-Godard . Suivi de l’appel des cinéastes.

“Allons voir le western…” - Patricia (Jean Seberg) dans “À Bout de souffle” (1960).

.

.

.

.

En entrant dans cette partie obscure de La Pébipologie, on pourrait se demander : mais pourquoi Spinoza ? et pourquoi un western ?

En premier lieu : signalons que le site du P est le moteur cinématographique et l’espace de projection et de génération de ce type d’histoire, et la présence de chevaux sur le site durant deux ans a incité à comprendre que nous pouvions sans doute être téléporté.e.s d’un coup d’un seul dans le Wyoming (enfin, si l’on peut dire, car il s’agit plutôt de tomber dans l’image que nous avons du Wyoming via le cinéma).

Et effectivement chaque visite et promenade sur le terre-plein du P est synonyme de découvertes et de production d’images, à chaque fois curieusement différentes et changeantes. Chaque plan, chaque cadrage devient en quelque sorte une séquence dont les rythmes et les éléments varient. (Elliot Barthez en a été l’heureux témoin les jours passés, et il nous semble que la cinéaste Kelly Reichardt nous apprend cela : la précise attention).

Parfois l’espace, ou tout du moins la perception que l’on peut en avoir, ne se laisse pas circonscrire aux limites données ou virtuelles d’un territoire. Ainsi au fur et à mesure de nos expériences, de marche, de réalisation, de rêve, cet espace se dilate, s’étend, s’épand, se dénoue même.

Il est difficile d’être contenté.e et rassasié.e : on en redemande et on peut comprendre également qu’on trouve là une marge immense de manœuvre. Cela nous autorise à beaucoup d’imagination et d’émotion.

Pour illustrer un pareil propos, regardons et déplaçons un passage de l’étude rédigée par Maurice Lévy concernant Lovecraft et sa nouvelle intitulée “La Musique d’Erich Zann” :

— “Aussi vaste, multiforme et coloré que l’espace diurne est terne et gris, il est, par-delà “le mur du sommeil”, le lieu de toutes les extases et de toutes les libertés. Les images du mouvement relèvent alors de ce que Bachelard nomme joliment la “poétique des ailes” : le rêveur paraît flotter dans les airs avec aisance et grâce, monter et descendre dans une substance éthérée, survolant des paysages riants ou sublimes. Parfois encore il se déplace comme en nageant dans des espaces inconnus, dont l’agencement interne ne correspond à aucune norme familière. Les objets […], avec une surprenante aisance, ont des formes prismatiques inattendues. Les êtres [que l’on] rencontre ressemblent à des masses de bulles agglomérées ou à d’ondulantes arabesques. [On] s’enfonce dans des abîmes de lumière et de sons, traverse des plans mouvants, des formes géométriques aux angles incompréhensibles, des bulles irisées, des polyèdres multicolores. Parfois la vision explose en un jaillissement de couleurs intimement mêlées : alors [on] se retrouve sur une haute terrasse surplombant une cité merveilleuse comme [on] n’en rêva jamais.” (Maurice Lévy, “Lovecraft ou du fantastique”, Christian Bourgois Éd., 1985, p.67).

De la sorte et en prolongeant de telles vélléités, le ouesterne Spinoza tel que Vitara et John Bento Rohmnyz l’élabore, interroge et fait découvrir des formes critiques de la liberté (celles pratiquées par les artistes, celles explorées par les philosophes, etc.), des formes qui, à des vitesses et des rythmes, voire des modes de relations et de rapports différents, s’extirpent et s’évadent des contextes astringents. Et pour cela…

.

.

Philips Wouwerman, Le Cheval gris, vers 1646, Amsterdam, Rijksmuseum.

Albert Groll, Grand Canyon (Arizona), 1910.

Albert Groll, The Temples of New Mexico, 1910.

Caspar Luyken, Homme fou conduisant son cheval à l’envers, 1704, gravure, Rijksmuseum, Amsterdam.

Thomas Moran (1837-1926), The Chasm of the Colorado, 1873-74.

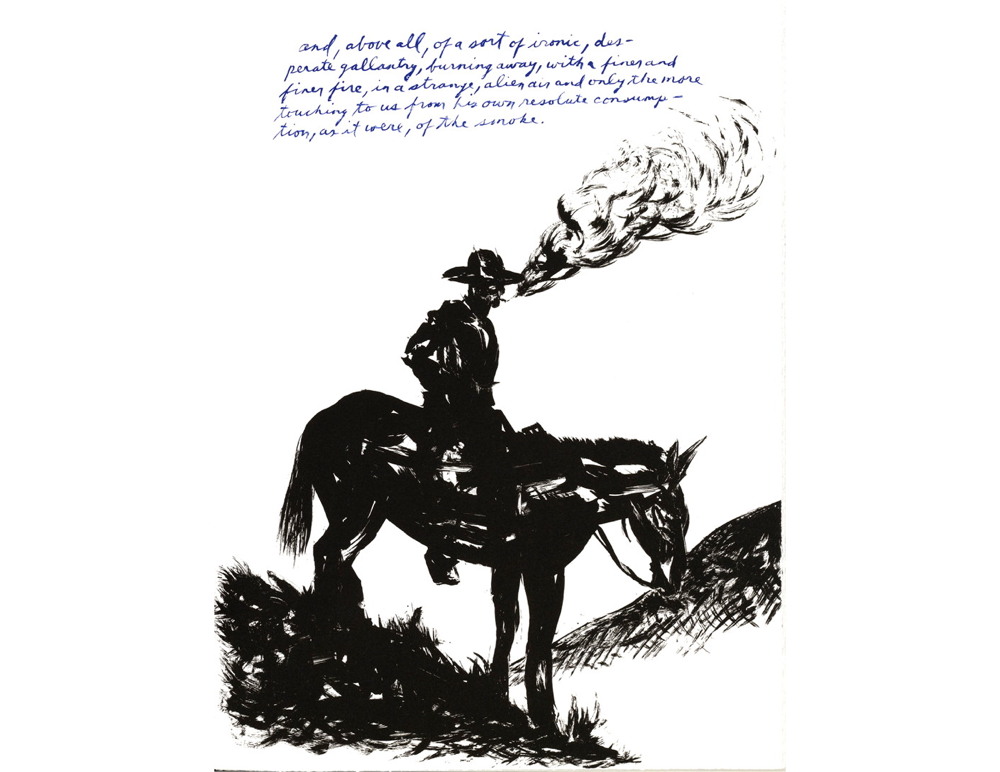

Raymond Pettibon, Plots on loan, 2000.

.

.

(copie d’écran d’un article de l’été dernier)

.

.

…nous pouvons suivre Gilles Deleuze philosophe lorsqu’il évoque dans “Spinoza et nous” à la fin de son étude “Spinoza, philosophie pratique” (1970, rév. 1981) :

“Des écrivains, des poètes, des musiciens, des cinéastes, des peintres aussi, même des lecteurs occasionnels [avis aux amateurs !], peuvent se retrouver spinozistes [qui ainsi ne vivent plus à partir d’un besoin mais à partir d’une nécessité de production], plus que des philosophes de profession”.

Afin d’explorer cela, paraphrasons, citons, construisons avec Deleuze une approche spinoziste (entre crochets nos ajouts, digressions et interprétations] :

“Tant que la pensée est libre, donc vitale, rien n’est compromis ; quand elle cesse de l’être, toutes les autres oppressions [institutionnelles, économiques, politiques, etc.] sont aussi possibles, et déjà réalisées, n’importe quelle action devient coupable, toute vie menacée. […] Pourquoi les hommes se battent-ils “pour” leur esclavage comme si c’était leur liberté ? pourquoi est-il si difficile non seulement de conquérir mais de supporter la liberté ? […] (le tyran a besoin d’âmes brisées, comme les âmes brisées, d’un tyran).”

“C’est une affaire de conception pratique du “plan” [tel un plan de composition (musicale, éthologique)], d’immanence, saisi pour lui-même, à travers de qu’il donne, dans ce qu’il donne : […] il n’y a plus de forme, mais seulement des rapports de vitesse entre particules infimes d’une matière non formée, [entre éclair, rapidité de la pensée, et lenteur, puissance de l’étendue], […] des affections, des affects cinétiques, des impulsions, par lesquels l’on est entraîné ou déposé, mis en mouvement ou en repos, agité ou calmé suivant la vitesse de telle ou telle partie : ce qui implique un mode de vie, une façon de vivre [que nous avons à construire]. Non pas qu’on soit spinoziste sans le savoir. Mais, bien plutôt, il y a un curieux privilège de Spinoza, quelque chose qui ne semble n’avoir été réussi que par lui […] : il apprend au philosophe à devenir non-philosophe.”

Deleuze le dit clairement, si l’on recoud entre eux les éléments avec ses propres propos :

“Spinoza, [vivant-voyant], polit des lunettes, lunettes spéculatives et démystificatrices qui font voir et diagnostiquent les effets produits et les lois des productions des oppressions et des simulacres dont les hommes se contentent. Il prône le positif, de nouvelles visions, dans un monde rongé par le négatif et ses fantômes [destruction et autodestruction, haine et remords]. Spinoza ne croyait pas dans l’espoir [utopie, conquête] ni même dans le courage [héroïsme] ; il ne croyait que dans la joie, et dans la vision. Il laissait vivre les autres, pourvu que les autres le laissent vivre. Il voulait seulement inspirer, réveiller, faire voir.”

C’est pour cela que, ouesternes — histoires océaniques, indociles, dynamiques, dans des étendues, en plein air —, ces récits ne s’appuient que sur des départs, des impulsions, qui se décident dans des associations et des magnétismes insensés non-démontrables.

Sans liberté, ni sens de la liberté, ni d’élan de la liberté, la création artistique serait-elle possible ? et ainsi, ne produirait-elle et ne montrerait-elle pas des créations et des expérimentations de possibles étendus plus que de coutume ?

Et pour cela il nous faut bouger. Partageant avec le genre western, — ici déconstruit, décodé, réapproprié en brisant ses codes surannés et surinvestis, et se reliant moins au road-movie (ici en effet : pas de point A vers un point B) —, cette façon qu’a Spinoza, les paupières fardées pour cerner et appuyer le regard, de partir à l’aveugle, de faire des étapes sans savoir si cela sera la dernière ou pas, et de digresser, lentilles en poche, dans les traversées lentes et longues au travers des visions qui proviennent du monde : “Il n’y a eu que des départs dans ma vie… Je n’ai jamais aimé arriver”, dit le protagoniste Simon dans “la Presqu’île” (1970) de Julien Gracq.

Mais on ne dira pas que le ouesterne est un reflet du western, car dans le premier il n’y a pas cette idée de fondation d’un espace à partir de l’ordre, de la loi, des institutions et de son miroir (le désordre) dans le “wilderness”, cette négative fiction dont a besoin le second, le western. L’odyssée est ici, ouesterne, à petite échelle dans un monde connu et au travers duquel il faut déceler (par les bips et par les visions) tous nos potentiels. L’inconnu n’est pas ailleurs, il est à notre porte.

Le “wilderness” est un concept difficilement traduisible qui désigne la nature sauvage et qui peut aussi bien qualifier un espace qu’un caractère – de façon générale, il renvoie à ce qui précède la civilisation et à ce qui s’y oppose.

On peut voir dans le P l’image de “la faille” : elle transforme, telle la “frontière” du genre western, ce qui est présenté habituellement et de manière standard comme un accomplissement et l’horizon de la réussite (les terrains connus et conquis de l’art, ses institutions, avec ses “winners” et ses “losers”) en un espace beaucoup plus souple et incertain, moins conflictuel, dans lequel il faut franchir le pas et ne pas hésiter à “perdre” ou à “lâcher-tout” : vers un mode de travail et d’expériences beaucoup plus expérimental et qui se comporte différemment ou autrement dans ce qui apparaît comme un espace-ressource hors-les-murs (un atelier-espace).

La faille ne divise pas ou ne divise plus, toutefois son ambivalence (entre terrain à construire et friche délaissée, voire “à défendre” ; révélant un conflit politique) ne nous laisse pas tranquille. On pourrait tout aussi bien s’y perdre, s’y égarer et s’y noyer. Il y a toujours un risque. Que seul.e.s les artistes peuvent prendre.

Il y a donc de multiples scénarios possibles : c’est un levier présent et permanent dans les ouesternes, vus comme western élargi et non violent ; et ici la “conquête de l’ouest”, le Far West, devient la “déprise de l’ouest”, la bifurcation par rapport à une direction mythique. Par ailleurs, le générique de ouesterne Spinoza peut paraître énigmatique (il l’est) et au-delà du clin d’œil au western spaghetti nous suivrons Jon Haure-Placé lorsqu’il indique qu’un ouesterne fait partie des films les plus à l’ouest (c’est aussi simple que cela). C’est un cinéma échevelé et aux multiples chapeaux : cela devient un espace effaré et pratiqué (on n’est pas dans une reconstitution en studio de clichés binaires ; no hero, no star , pas de héros ni d’héroïnes ni de vedettes ; no bad dudes no good dudes , pas de bons ni de méchants).

.

.

Commentons ce contournement de l’héroïsme chez Spinoza :

À ce sujet, citons Antonio Negri dans son “Spinoza subversif - Variations (in)actuelles” (1997) :

— « L’actualité de Spinoza consiste avant tout en ceci : l’être ne veut pas s’assujettir à un devenir qui ne détient pas la vérité. La vérité se dit de l’être, la vérité est révolutionnaire, l’être est déjà révolution. Nous vivons nous aussi un tel paradoxe historique. Le devenir manifeste sa fausseté, face à la vérité de notre être révolutionnaire. Aujourd’hui, le devenir veut en effet détruire l’être, et supprimer sa vérité. Le devenir veut anéantir la révolution. […] La crise est toujours réaction. Spinoza saisit les caractères réels de la crise et de la réaction ; il répond en affirmant la puissance sereine de l’être, son aisance et, partant, l’irréversibilité de la transformation ontologique, du désir fixé comme norme de ce qui existe déjà — tout en demeurant dans un univers de catastrophes. » (Antonio Negri, “Spinoza subversif - Variations (in)actuelles” (1997), Chapitre I - Spinoza : les cinq raisons de son actualité, Ttraduction de François Matheron, pp. 9-18)

Et en effet, si nous lisons précisément Spinoza :

— [face au danger : « tout ce qui peut être cause de quelque mal, à savoir de tristesse, de haine, de discorde, etc. » (scolie de la proposition 69)]

— « Chez l’homme libre, la fuite délibérée et opportune (in tempore) doit être regardée comme exigeant une fermeté aussi grande que le combat, autrement dit l’homme libre choisit la fuite avec la même fermeté (animositate) ou présence d’esprit que le combat. » (Spinoza, “Éthique”, IV, prop. LXIX, corollaire)

——— = « C’est une superstition de plus que dénonce Spinoza, celle de l’héroïsme. » (Robert Misrahi, “Le désir et la réflexion dans la philosophie de Spinoza”, Gramma, 1972, p.343)

——— « Connaissant l’étendue et les bornes de sa puissance, il estime avec justesse les périls auxquels il est exposé. Si le rapport des forces lui est défavorable, il s’esquive. S’il engage le combat, l’issue n’en est pas douteuse. […] Cette épouvante, Spinoza la nomme « consternation » et la décrit, dans l’explication de la définition 47 de l’Appendice, comme le produit d’une peur double. L’homme consterné, affolé, est paralysé à la fois par l’ampleur de son effroi et par sa fluctuation entre les tourments de deux dangers. » (Rose Goetz, “La place de l’éviction et de la fuite dans le perfectionnement éthique”, in Spinoza sous le prisme de son anthropologie, Société de philosophie du Québec, revue Philosophiques, Volume 29, n°1, Printemps 2002, pp.89-98, https://doi.org/10.7202/009565ar )

Rosa Eslavida.

.

.

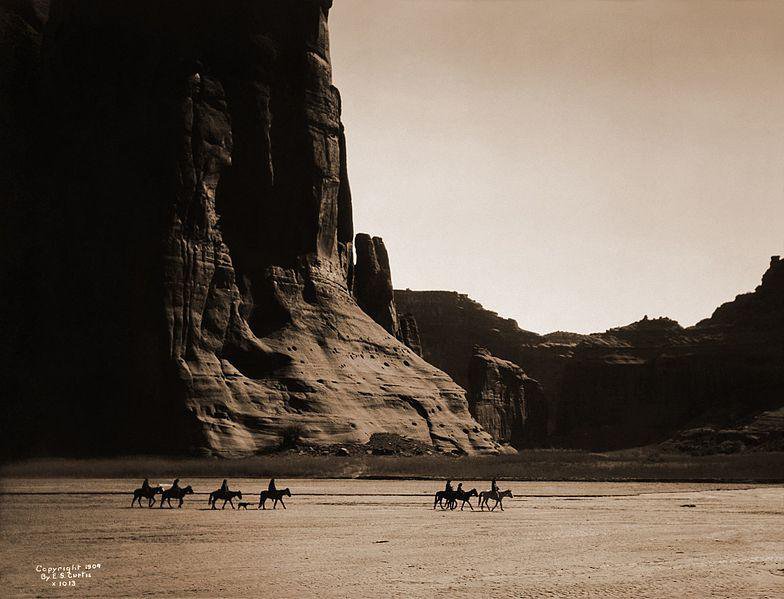

Edward S. Curtis, Canyon de Chelly, Navajo (1904). Library of Congress.

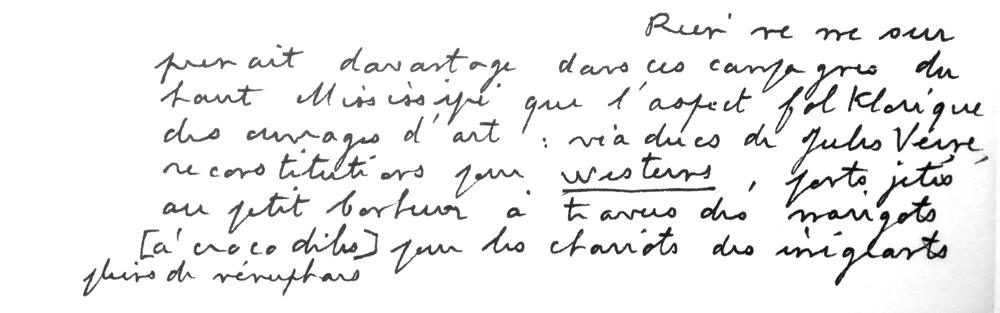

Julien Gracq, fac-similé manuscrit, à propos de son séjour aux USA en 1970 lorsqu’il a été invité durant deux mois à l’université de Madison, Wisconsin. Passage soulignant une référence au western.

« Rien ne me surprenait davantage dans ces campagnes du Haut Mississipi que l’aspect folklorique des ouvrages d’art : viaducs de Jules Verne, reconstitutions pour westerns, ponts jeté au petit bonheur à travers des marigots [à crocodiles] pleins de nénuphars pour les chariots des migrants. »

.

.

Bernard Mandico, “After Blue”, bande-annonce, 2021. = Western psychédélique au féminin dans une veine SF surréaliste et cosmique. Mandico dit souvent qu’il aurait aimé être une actrice – qui sait, un jour, dit-il. Ses films ne viennent pas de Mars ni de Vénus (masculin vs féminin, pour reprendre le cliché) : ni bleue ni rose, l’œuvre de Mandico passe le cinéma à l’ultraviolet, mixant les genres de narration, jouant avec les codes de la pop culture, chassant du cadre tout ce qui s’apparente au réel. Western au féminin, fantastique, fiévreux et sensuel, After Blue… raconte, en creux, le fantasme d’une société qui voudrait tout recommencer à zéro. (Source)

Synopsis : Dans le futur, Roxy est une fille vivant dans une communauté avec sa mère, Zora, sur la planète After Blue. Seules des femmes y habitent. Plutôt solitaire, Roxy aime errer sur les terres de cette planète sauvage. Un jour, elle rencontre une criminelle nommée Kate Bush coincée sous du sable. Celle-ci a les bras velus et un troisième œil sur le pubis. Roxy lui porte assistance et la libère mais Kate Bush reprend aussitôt ses projets criminels. Roxy et sa mère sont donc tenues pour responsables de ses actes et sont bannies de la communauté. Elles doivent traquer la meurtrière dans ce paradis sale.

Star Trek, un western surréaliste, saison 3, épisode 6, SE03E06, 25 octobre 1968. Synopsis : Le maître d’une planète à explorer met en situation Kirk et ses seconds dans un jeu de rôle situé à Tombstone dans le far west américain de la fin du XIXe siècle les obligeant à se battre en duel avec les personnages historiques censés représenter la loi dans un remake de la fusillade d’O.K. Corral. (Suite)

.

Un extrait 1 : Star Trek, saison 3, épisode 6, SE03E06, Spectre of the Gun.

.

Un extrait 2 : Star Trek, saison 3, épisode 6, SE03E06, Spectre of the Gun.

.

.

.

.

Revenir au premier chapitre de “Hombre si ! Hombre que no !”…

Revenir au second chapitre de “Hombre si ! Hombre que no !”…

.

.

.

- Sommaire de Pébipologie et ouesterne :

- [Point pébipologique suivant]

- Point pébipologique précédent

- open summer

- pébipologie

- le P

- ouestern

- spinoza

- reichardt

- godard

- audio

- vidéo

- mandico

- bush

- vertov

- cheval

- lovecraft

- bachelard

- wouwerman

- groll

- luyken

- moran

- pettibon

- deleuze

- western

- gracq

- curtis

- star trek

- rimbaud

- queer

- negri

- misrahi

- goetz