LE PROJET NEUF

2019-12-21 - apparition : l'arc-en-ciel du P à cause des chutes

Faut pas rêver…

On cherche la cause de telles couleurs dans le ciel palette-kaléidoscope (celle faisant découvrir de la sorte toute lumière et toute ombre de ce P entre plateau et plaine), et devant un tel spectacle on comprend.

Cela ne peut que provenir de chutes, de chutes d’eau, qu’on imagine cascades dévalant au beau milieu du P, etc., car si il y a des buttes, il y a des trous, et dans les trous on trébuche, on chute…

BEAU TRAVAIL !!!

.

.

On se demande pourquoi autant de cascades ont été peintes, toujours par les mêmes peintres (ci-dessous, Albert Bierstadt, mais on pourrait faire la même chose avec Gustave Courbet qui de son côté parlait d'"art démocratique").

Ce dernier, Courbet, avait fini par dire que : « Ce n’est pas ce que je peins qui importe, c’est ce que je mets de moi dans ce que je peins » ; et alors : « Je suis allé à la source de la Loue, ces jours passés, et j’ai fait quatre paysages » (La série de La Source de la Loue : 14 toiles à partir de 1864 par Gustave Courbet).

On entend les commentaires :

- “Avec les motifs de la grotte et de la source, Gustave Courbet interroge les mystères de la nature. Avec cette série de sources vibrantes et sensuelles, Courbet remonte aux origines de la terre et de la vie, d’où le parallèle établi par les historiens de l’art avec “L’Origine du monde”, réalisée quelques années plus tard, en 1866.” (et dont on rit lorsqu’on découvre en réponse la version d’Orlan en 1989, tel un pendant féministe au tableau de Courbet et en hommage au modèle Constance Quéniaux) ;

- “Ces cascades lumineuses, ces cours d’eau puissants lui procurent une extase, une douceur, une tendre caresse. Il pourrait les dessiner les yeux fermés. Tant de femmes assoupies, endormies ou semblant l’être. À quoi rêvent-elles ?” (Bruno Doucey, Maria Poblete, Elsa Solal, Murielle Szac, Gustave Courbet : non au conformisme, Actes Sud, 2019)

Mais c’est Jean-Luc Marion qui arrive à nous convaincre :

- Mais parfois, la vue de l’événement devient d’autant plus frappante qu’à proprement parler rien ne peut s’en faire voir, au moins directement ; ainsi dans “Le Coup de vent (à Fontainebleau)” de 1856 : ici, comment montrer ce qui reste invisible par définition, un courant d’air ? La difficulté rejoint celle du rendu des bruits (par exemple de cascades, de chutes et de barrages d’eau, mentionnés par Michael Fried), en principe interdits à la peinture. Courbet parvient à montrer le vent par deux non par artifices, mais faits de nature ; d’abord tracer par le rayonnement de la lumière le fil du vent, en indiquant par la plus blanche lueur le commencement du coup de vent et en suivant son cours à la trace lumineuse qu’il laisse dans la diagonale du tableau ; ensuite en tordant les arbres, à contre-fil de leurs branches retournées, suivant l’impact du souffle, qui devient visible “a contrario” par ses effets de distorsion ; les deux procédés finissent par ouvrir comme une tranchée dans le paysage, le vent “passant” à travers une mer Rouge, divisée en deux murs (de verdure et non pas d’eau) par un souffle invisible. Ce souffle de vent ne se voit, dans la “réalité”, jamais, même s’il se sent et s’entend. Le bruit, voire le fracas des eaux résonne par l’abolition de toute forme permanente, dans l’éclatement des verts et des blancs en atomes si entassés et si denses, que notre vue ne peut justement presque plus rien voir de visible, mais doit passer à l’ouïe, doit compenser la vue par l’oreille. En fait, il n’y a plus rien à regarder dans ce qui se montre : l’œil, en peignant, écoute le visible surgir. (Jean-Luc Marion, Courbet. Ou la peinture à l’œil, Paris : Flammarion, 2014)

.

.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Falls of Niagara from Below, (date inconnue), localisation inconnue.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Falls of Niagara from Below, (date inconnue), localisation inconnue.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Falls of Yosemite, vers 1880s, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Falls of Yosemite, vers 1880s, Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City.

Albert Bierstadt, (1830-1902), The Falls, 1873, collection privée.

Albert Bierstadt, (1830-1902), The Falls, 1873, collection privée.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Lower Falls of the Yellowstone, 1881, University of Georgia, Athens.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Lower Falls of the Yellowstone, 1881, University of Georgia, Athens.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Liberty Cap, Yosemite, 1873, localisation inconnue.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Liberty Cap, Yosemite, 1873, localisation inconnue.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Nevada Falls, vers 1873, localisation inconnue.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Nevada Falls, vers 1873, localisation inconnue.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Landers Peak, Rocky Mountains, 1863, localisation inconnue.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Landers Peak, Rocky Mountains, 1863, localisation inconnue.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Multnomah Falls, date inconnue, localisation inconnue.

Albert Bierstadt, (1830-1902), Multnomah Falls, date inconnue, localisation inconnue.

.

.

La Pébipologie va chercher plus loin :

Tavara Fuente Jorp & Peter Junof tombent sur la cascade de Chexbres en Suisse, l’une des images récurrentes dans l’œuvre de Duchamp, et principalement dans Étant Donnés (1/ la chute d’eau, 2/ le gaz d’éclairage) (1946-1966). La chute est claire : elle tombe de haut en bas. Elle arrose et éclabousse.

En 1946, Marcel Duchamp a séjourné cinq semaines en Suisse en compagnie d’une de ses amies, Mary Reynolds. Il a notamment passé cinq jours – du 5 au 9 août – sur les bords du Léman. Il logeait à l’Hôtel Bellevue (aujourd’hui l’Hôtel Le Baron Tavernier), près de Chexbres, en plein cœur du Lavaux, non loin de la première chute du Forestay.

Cette cascade inflige une coupe au paysage des vignobles, creuse un sillon semblable à une vulve, mais elle est en même temps dissimulée par les sapins et d’autres arbres. Duchamp a photographié cette situation et il a intégré cette image dans son ultime grand chef-d’œuvre, l’installation Étant donnés. Cette œuvre représente le 1°, la chute d’eau, comme le vagin de la nature, d’où jaillit un flux, entre deux pans de montagne écartés (formant un angle ouvert).

En ce lundi 5 août 1946, à Chexbres, Marcel Duchamp a une idée en tête : réaliser une grande installation qui concentrerait ses passions anciennes de l’érotisme, de la perspective, de l’espace, du mouvement et des machines optiques.

.

.

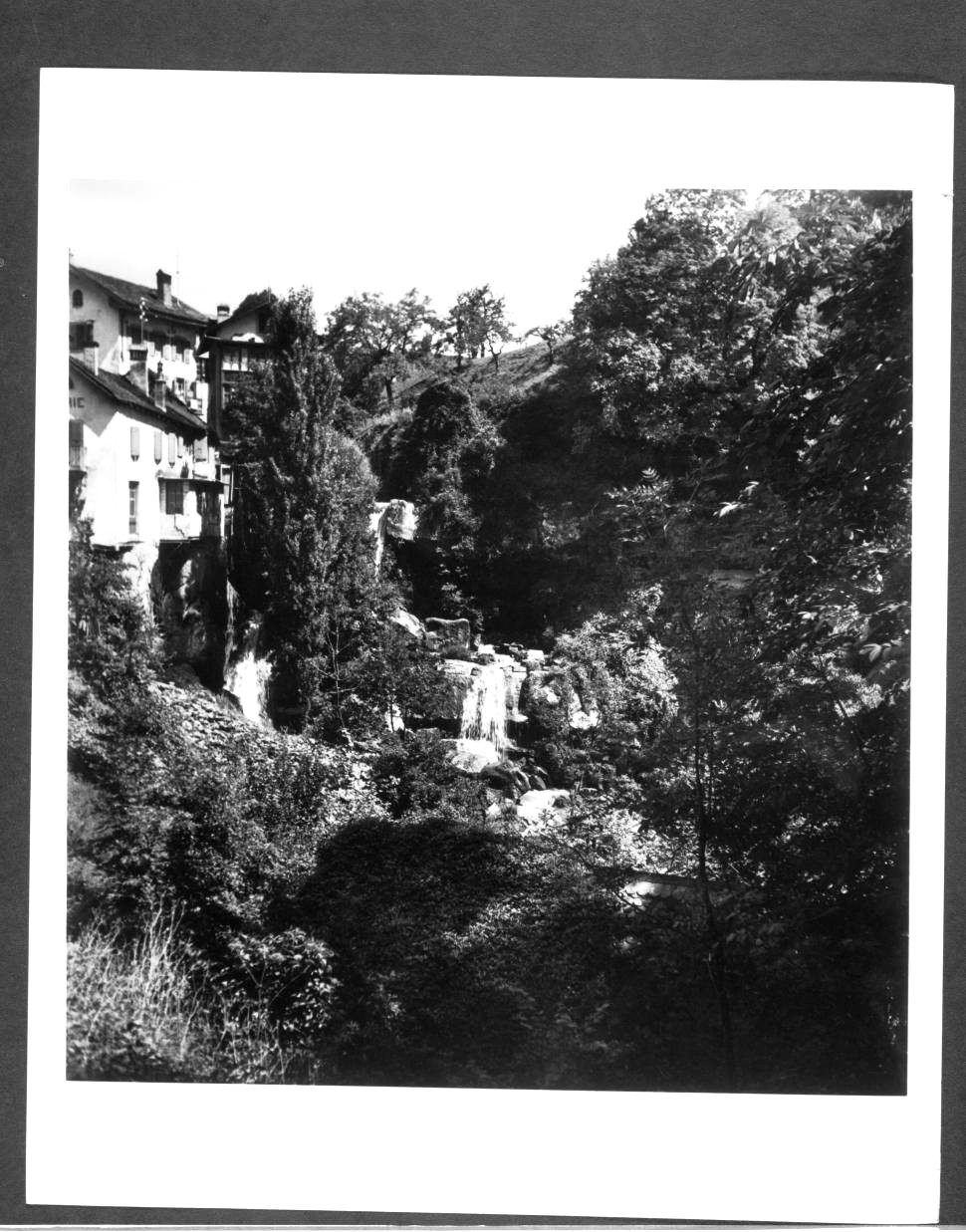

Marcel Duchamp, Paysage suisse avec cascade (I), photographie accompagnant l’œuvre “Étant donnés” au Philadelphia Museum of Art.

Marcel Duchamp, Paysage suisse avec cascade (I), photographie accompagnant l’œuvre “Étant donnés” au Philadelphia Museum of Art.

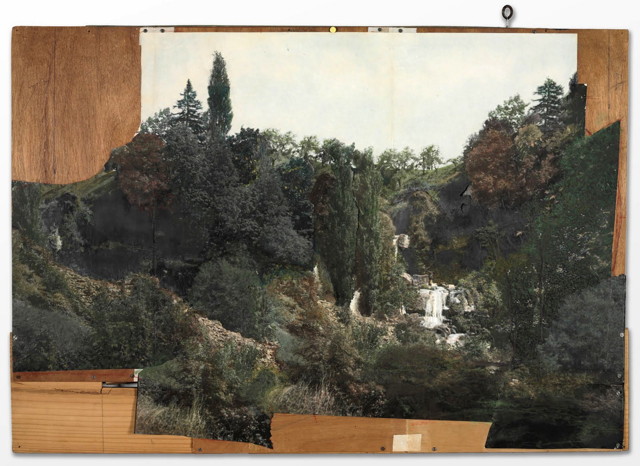

Marcel Duchamp, 1/ la chute d’eau, contre-plaqué et collage pour l’œuvre Étant donnés.

Marcel Duchamp, 1/ la chute d’eau, contre-plaqué et collage pour l’œuvre Étant donnés.

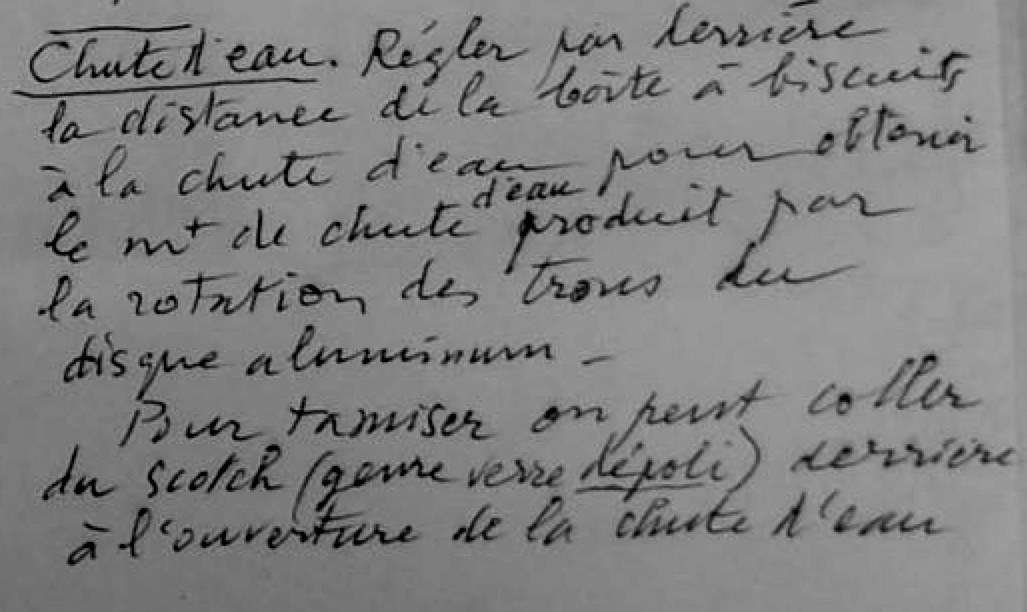

Marcel Duchamp, 1/ la chute d’eau, indications pour la construction d’Étant donnés.

Marcel Duchamp, 1/ la chute d’eau, indications pour la construction d’Étant donnés.

Marcel Duchamp, 1/ la chute d’eau, autre prise de vue photographique de la cascade de Chexbres.

Marcel Duchamp, 1/ la chute d’eau, autre prise de vue photographique de la cascade de Chexbres.

Marcel Duchamp, Étant Donnés, 1/ la chute d’eau, 2/ le gaz d’éclairage, Assemblage de techniques mixtes, 242,6 x 177,8 x 124,5 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadephie, © ADAGP, Paris, 2020 / Bridgeman Images.

Marcel Duchamp, Étant Donnés, 1/ la chute d’eau, 2/ le gaz d’éclairage, Assemblage de techniques mixtes, 242,6 x 177,8 x 124,5 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadephie, © ADAGP, Paris, 2020 / Bridgeman Images.

.

.

Et peu à peu est apparu, sous la chute d’eau, le 89, avec une butte devant, un peu aplatie, franchement marronnasse, presque matelas de branchages et de feuillages que l’on distingue dans “Étant donnés” :

vue générale du 89 et de son bâtiment jumeau.

vue générale du 89 et de son bâtiment jumeau.

.

.

Et un peu plus loin, sans bruit, la pergola trône, tel un bec de gaz :

.

.

- lieu

- météorologie

- histoire de l'art

- pébipologie

- la cascade

- courbet

- fried

- bierstadt

- duchamp

- la pergola