LE PROJET NEUF

2023-07-03/08-10 - prolégomènes III-J au ouesterne : zapper kafka à kaffa (horace)

.

Études pébipologiques.

Le fameux vingtième épisode du ouesterne spinoza

.

chronologie des prolégomènes :

.

.

Le menu de cette page :

- Ouesterne Spinoza

- Le Pourpre d’Horace (ép.20)

- (ou Épisode sans intrigue)

- 1 ‒ On savait qu’un jour ou l’autre

- 2 ‒ Alors on avait pris le temps

- 3 ‒ Dans les Abruzzes de Kaffa, au sud de l’Abyssinie

- 4 ‒ Au cours de la journée

- 5 ‒ Dès cet instant

- 6 ‒ Il n’y avait devant nous

- 7 ‒ Alternant du noir au rouge vif

- 8 ‒ Toute histoire fit de la sorte

- 9 ‒ Alors, émanant du pourpre

- notes

.

Ouesterne Spinoza

Le Pourpre d’Horace (ép.20)

(ou Épisode sans intrigue)

.

(image frontispice : gravure représentant Horace (Quintus Horatius Flaccus), dessiné par Perry d’après l’antique et gravé par Jouanin, XIXième siècle, dans les éditions aux alentours de 1830), combinée avec le chapeau Stetson de Tom Mix, chapeau emblématique et fétiche, dit chapeau de cow-boy et qu’il a l’air de porter tout le temps)

.

.

…là où le ouesterne commencé il y a plusieurs mois continue sur les plaines du P à Saint-Nazaire au beau milieu du site où réside le Projet Neuf… …lors d’un été durant lequel en suivant les bords de Loire une personne dénommée Spinoza (Spinola) s’était mis en tête d’explorer cette large sierra en vue d’y installer un télescope…

.

.

.

1

On savait qu’un jour ou l’autre une pareille chaudière finirait par éclater.

On avait beaucoup écrit sur telle ou telle aventure qui avait surgi ici ou là, et néanmoins l’énigme restait encore complexe et toujours très opaque <1>. Mais à cet instant exactement, dans ce moment très curieux dans lequel on se trouvait à présent, l’ouvrage en mains, et un chapeau sur la tête <2>, il était tout autant difficile d’imaginer qu’il allait s’agir d’un livre qui irait traiter d’optique et à la fois d’épopée artistique. À cause de cela, on avait également beaucoup glosé et épilogué. Beaucoup s’interrogeaient.

Le dossier n’était pas prêt d’être clos.

.

2

Alors on avait pris le temps.

Les “tribulations de Spinoza” n’étaient tout compte fait que des épisodes parmi d’autres — il est vrai plus fumeux les uns que les autres à l’égal de ceux qui aujourd’hui nous intéressent et sur lesquels nous nous penchons, mais tout le monde était néanmoins soucieux et cherchait à savoir quand et comment la sonnette d’alarme avait été tirée. Il y avait bien dû avoir des signaux. Tout le monde en était persuadé… Mais alors comment avait-on pu les manquer ces signes avant-coureurs ?

Ces derniers, narrés en épisodes durant de longs mois et étalés maintenant devant nous sur des pages et des pages et tellement pétillants de détails qu’ils donnaient l’air d’être insaisissables à cause de leur nombre, paraissaient davantage véridiques que tous les précédents.

Car tout cela arrivait à la suite de beaucoup de différentes et de nombreuses incartades et versions, qui toutes, hélas, avait été suivies par d’autres et d’autres encore et par tellement de péripéties et relations traduites et re-traduites, complétées et nettoyées, qu’il était quasi improbable et hautement inimaginable que de tels remuements aurait pu être évités ou, tout du moins, écartés. Cela avait l’air tellement contingent et à la fois tellement irrémédiable. Et en haut lieu, on savait que l’enjeu était grand <3>.

Le procédé parut infini et le fil ne semblait pas sujet à se rompre, car même si chaque personne qui entreprenait la lecture de ces ouesterne épisodes et ballades bluegrass — qu’on pouvait voir et considérer telles des mélopées et des évocations, ou bien encore, similaires à des évasions temporaires inoffensives et à des reflets imaginaires des herbes bleues —, et, même si chacune de ces personnes voulant s’y évader et s’y plonger, butait, eh bien en contrepartie et au lieu de s’en écarter définitivement à force d’être repoussées et de sans cesse rebondir sur leurs aspérités et rives, toutes ces personnes, une à une, en inventaient d’autres et d’autres encore.

L’aventure qui suit restera exemplaire.

.

2b

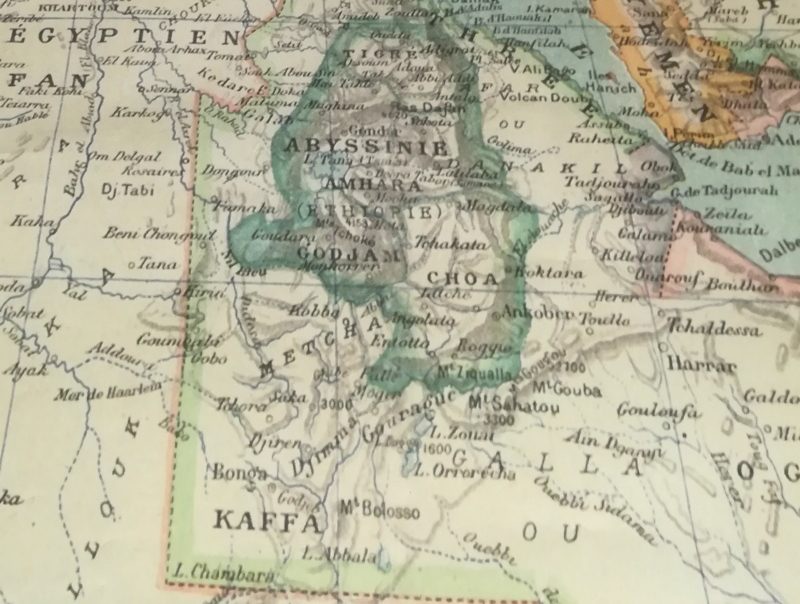

La carte de Kaffa, punaisée à un des murs du bâtiment 89. C’est à la vue de cette carte que les études “Kafka à Kaffa” ont commencé, en les reliant à Rimbaud (la personne abyssine bien entendu) et à Proust (puisque la reflexion sur comment les choses démarrent et débutent ont débouché sur lui), ainsi qu’à Kafka à cause de l’homonymie.

.

3

Dans les Abruzzes de Kaffa, au sud de l’Abyssinie, l’apparition d’un cavalier d’une extraordinaire beauté et d’une remarquable prestance, va, un soir d’orage odorant de pétrichor <4> et chargé d’épais nuages qui cachaient la lune et ordonnaient des ténèbres complètes <5a>, bouleverser la vie et le quotidien de tout un hameau et d’un grand terre-plein placés et situés précisément entre ces collines que l’on aurait dit, d’aussi loin, factices.

En effet, devant et autour de nous, s’étalaient uniformément les faibles et douces formes entremêlées de vallons et de vallées semblables à celles de Toscane ou de Biscaye <5b>.

Spinoza — l’aviateur et le passe-muraille apparus si étrangement au milieu de ce décor, pareils à une personne fugitive sortie de son trou <5c> — se prenait ainsi à rejoindre la contrée du P dont on imaginait et on se figurait qu’elle fût peuplée de nombreux groupes et animée de multiples petits météores passagers — ici, et comme on s’y attendait, une brise fraîche et fuyante, et là, une montée de chaleur qui émanait du sol, et, plus loin, lorsqu’on levait les yeux, des monticules de nuages charriés progressivement vers l’ouest pour rejoindre un horizon fuyant et toujours percé.

Sans être ni chevaleresque ni picaresque, l’équipée était pourtant montée d’un cran. <6>

.

4

Au cours de la journée, Spinoza fascinait par toutes ses évasions mentales dont on ne voyait jamais le bout jusqu’à penser que la prochaine aventure serait celle déroutante d’une action étrange survenue entre ces collines et ces plaines plusieurs siècles auparavant et dont, avec ses facultés transpariétales et ainsi séculaires, il semblait avoir été le témoin.

Toutefois, sur place, et sans faire de vagues, l’ambiance demeurait subjuguante malgré la période qui semblait a contrario dérangeante et mal-accommodante. Certaines fois et afin de faire perdurer les énergies perçues, Spinoza Spinola, utilisant les plis de sa mante pour s’en servir de masque et s’y blottir <5d>, prétendait invoquer tel ou tel animal aux pouvoirs surnaturels qui à coup sûr se cachaient parmi les buissons ou entre les buttes parsemées autour du lac fantôme, et cela, durant de plus ou moins curieux rituels et arrangements, lents et longs, qui se prolongeaient la plupart du temps jusqu’à la nuit noire.

Ceux-ci étaient ponctués de chantonnements d’un ton grave et ralentis, comme aussi de grognements qui au passage faisaient se retourner et, de surcroît, avaient tendance à chavirer et chambouler toute stabilité environnante. On aurait pu croire que l’heure était solennelle, prémice d’un cauchemar encore plus grand. C’est ainsi que, de la sorte, à distance du sol, progressivement une immense masse grise à la silhouette reptilienne se mît à dérouler ses rouleaux et ses appendices puis à envelopper un à un tous les éléments devant nous, en commençant d’abord par les plus hauts et les plus verticaux, les plus inatteignables, puis en allant inonder définitivement sans distinction tous les autres quelles que fussent leurs tailles et leurs envergures. <6>

.

.

5

Dès cet instant, la lumière résiduelle devint elle-même grise donnant à croire qu’elle se remplissait de miasmes irréductibles qui, effluves puissants et opacifiants, transportaient tout de l’autre côté du miroir dans une forme d’irréalité, voire même d’une évidente surréalité, c’est-à-dire au sein d’un monde, le nôtre, beaucoup plus réel et palpable que la réalité propre. Le charme était à présent à son point culminant, désormais illimité, surabondant et débordant chaque aspérité et élévation, émettant même une lueur et un fluide tout à fait nouveaux, dépassant la luminosité et la temporalité diurnes qu’on connaissait jusqu’à provoquer par la suite d’autres événements surnaturels et inconnus. Nous n’étions pas au bout de nos surprises. La situation allait-elle s’éclaircir ou devenir davantage fiévreuse ? À l’ombre à peine perceptible de rochers dans un coin un peu plus escarpé, Spinoza fit halte après avoir avancé de quelques mètres, tout en restant en embuscade, les yeux masqués fixant et examinant le canyon comme pour fomenter quelque plan audacieux (<5c> <5e>). <6>

.

.

.

6

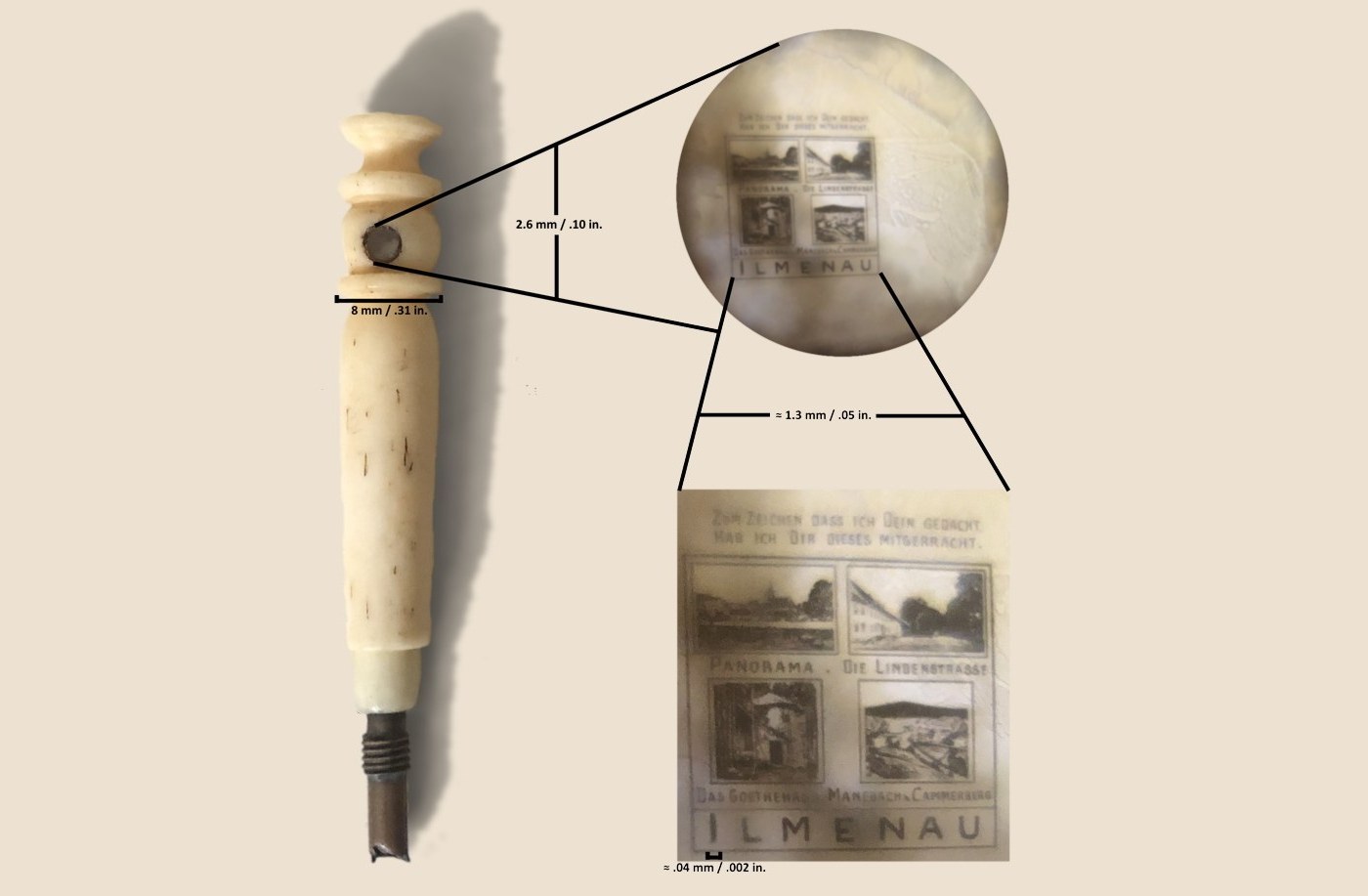

Il n’y avait devant nous qu’un assemblage mêlé de pièces et de morceaux (ah, des sequins, zecchini, vus au travers de stanhopes <7> <8> très élaborées ou bien n’était-ce pas par le biais de simples visionneuses ?) qui pareil à une draperie composite incommensurable où, au contrepoint du tissu luxueux, pourpre et chamarré, répondent des miroitements qui par myriades et par séquences successives halètent jusqu’à montrer au travers d’eux les déhanchements de la démarche maladroite de la silhouette errante au milieu du P.

Il n’était pas étonnant de voir Spinoza dans une pareille disposition d’esprit, redoublant d’attention et de circonspection jusqu’à ce que tout buisson et toute pierraille fussent l’objet de son examen, tout en escomptant sans impatience de voir apparaître quelque signal ou quelque fumée. Il était à croire que notre protagoniste avait pris en éclaireur le chemin de sombres cavernes <5f>.

C’est à cela qu’analogiquement ou que conséquemment, par toutes les petites aberrations accumulées et lorsque l’on s’essaie après Horace, un texte se met à ressembler et à décrire vaille que vaille l’exacte impression de l’endroit où l’on se trouve : c’est-à-dire, fait que de lambeaux, tragiques ou comiques, de pourpre (panni purpurei) <9>. À bien regarder, la masse à présent noire et piquée de cette nouvelle teinte colorée paraissait s’approcher <5e>.

On s’immerge. On entre dans l’apnée. <10>

.

Fonctionnement d’un stanhope <7>.

.

7

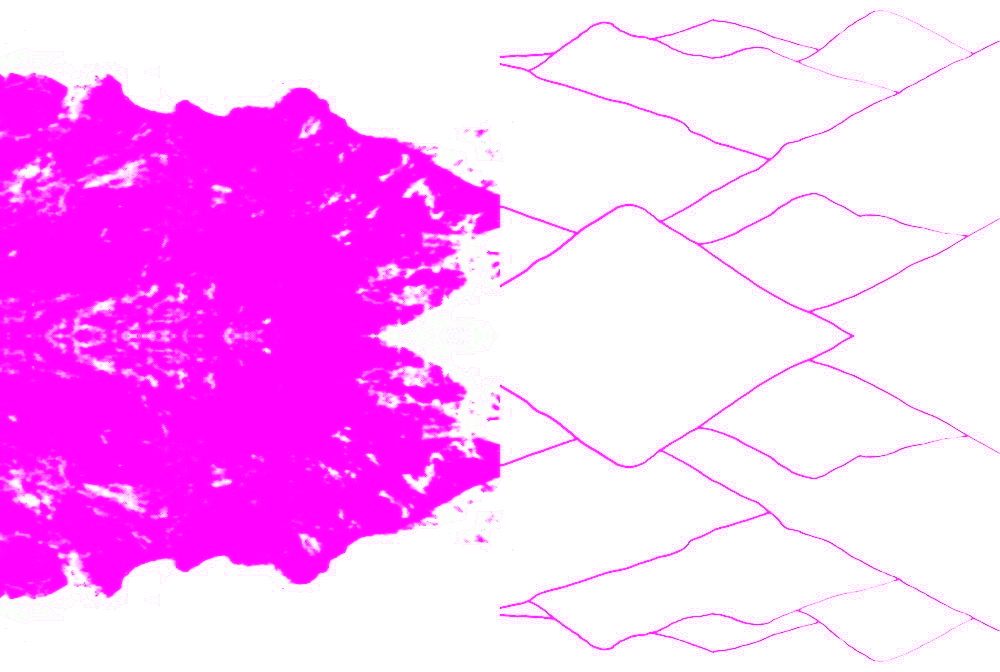

Alternant du noir au rouge vif (rubens), couleurs qu’on dira peu usitées dans les westerns standard, le pourpre possède la gamme généreuse des nuances des astres : “obscurité rougeoyante et noirceur sanguine”, nous dit Cassiodore ("obscuritas rubens, nigredo sanguinea" <11>).

Car, agité sous le nez et excellent en reflets, le pourpre enivre par ses rythmes syncopés et ses dosages toujours changeants jusqu’à l’excès. On “apne”, on pénètre dans l’immersion, nous sommes apnéistes.

Et, en effet, Quintilien, suivant lui aussi Horace, était ferme et confirmait. Il l’avait fait en se moquant de ces textes qui, trop faiblards, en perdant leurs couleurs et “en passant”, deviennent très pâles et se fondent en retour dans leurs propres descriptions, s’avalant eux-mêmes. On dira qu’un pareil texte pâlissant autant de la sorte s’envole et disparaît, se dissout, ne pouvant résister à l’évanescence, au lieu d’aller renforcer et de nourrir en retour le duramen <12> derrière l’écorce et l’aubier, en offrant de concert et par réassort une résistance mécanique nouvelle et protectrice à partir du cosmos intérieur du monde duquel on s’imprègne et dans lequel on s’enfonce.

Spinoza décida que ce dernier sera son refuge <5g>, un abri ultime après avoir traversé tant de siècles. <10>

.

8

Toute histoire fit de la sorte que Spinoza lâchant la bride eût entré dans la caverne dont il aurait fait retentir les voûtes <5g> : on eut dit de nouveaux endroits musicaux.

Sa trajectoire l’aurait fait s’aventurer sans hésitation au milieu des taillis de la nuit, maintenant que le temps s’était accalmé. On aurait coupé la brise et le silence profond qui régnait sur le terre-plein clairière <5h>.

Car tout texte, quel qu’il soit et quelle que soit sa manière à faire culminer l’art de l’écriture, alimente cette densité nocturne et stellaire, et fait exubérer cet empourprement, jeune, lumineux et solaire, radieux et en verve. Il le fera et se présentera par ses échos et par tous ses rebonds, que l’on nomme sous différents noms et termes, allusions, digressions, associations, coopérations, qui pour certains, on l’a vu, iront rapidement s’étioler, se shunter et s’amenuiser en fondu, fade out, alors que d’autres nourriront et coloreront constamment, jalonneront et soutiendront, fade in, on cue, sustain, flushed, encore et encore tout monde et tout cosmos.

Et si l’on se met à gagner du terrain par dessus l’obscurité buvard qui rôde et annule, c’est bien parce que cette couleur, magnificente et fluctuante, est celle des transitions.

C’est-à-dire qu’elle est celle qui, dès lors, promptement nous maintient corps flottants dans la teinte la plus vivante et la plus prismatique qui soit, en se maintenant continuellement en oscillation jusqu’à légèrement réchauffer et brûler l’air, puis nous amène par des courants profonds et sans ambiguïté, tout au bout du promontoire, face au lac, pour nous baigner et nous mêler à un tel tissu coloré. <10>

.

9

Alors, émanant du pourpre et de toute couleur associée aux déclinaisons et aux élévations, les animaux invoqués prenaient forme et vie sur le terrain.

Et c’est ainsi qu’en lisant épisode par épisode ce ouesterne spinoza on comprendra vite qu’ils sont entités magiques et translucides se mouvant au milieu de ces reliefs et de cette contrée tellurique et tout le temps fascinante, ceux-là même qui ayant la faculté d’actualiser nos propres vécus deviennent espaces biographiques. Dorénavant on s’y déplace avec Spinoza trouvant là des marges inespérées et des surfaces libres qui nous font communiquer presque magiquement et hypnotiquement avec… <6>

.

.

.

.

.

.

.

.

notes

[1] — phrase tirée de l’avant-propos de : Comité Vérité Toul, La Révolte de la Centrale de Ney (décembre 1971), collection La France Sauvage, Éd. Gallimard, 1973. ‒ <retour>

[2] — dans un western, pour chapeau on dit : Stetson, cet indétrônable classique avec ses trois creux parallèles dans la couronne, son large bord incurvé et un ruban en reps ou en cuir — ces chapeaux sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux, comprenant la paille, la laine naturelle et la fourrure, mais le choix le plus classique est le feutre, comprenant généralement de la fourrure de castor, de lapin ou de lièvre sauvage — il y a toujours une bonne raison de porter un chapeau de cowboy. ‒ <retour>

[3] — paraphrases à partir du même livre. ‒ <retour>

[4] — Le terme vient de l’anglais petrichor, mot forgé en 1964 par Isabel Joy Bear, une chimiste, et Roderick G. Thomas, un minéralogiste, tous deux australiens, à partir du grec ancien πέτρα / pétra (« pierre ») et ἰχώρ / ikhṓr (« fluide, sang »), l’ichor désignant le sang des dieux dans la mythologie grecque. Le pétrichor (prononcé /petʁikɔʁ/) est un liquide huileux sécrété par certaines plantes, puis absorbé par les sols et roches argileux pendant les périodes sèches. Il imbibe également les graines de plantes en période de germination, ce qui permet aux végétaux de mieux supporter les périodes de sécheresse. Cette huile participe à la formation de l’odeur de terre mouillée. (Wikipedia) ‒ <retour>

[5a] — Mayne Reid, le Chef blanc (The White Chief ; A Legend of North Mexico), Éditions Hemma, 1855, p.81. ‒ <retour>

[5b] — Mayne Reid, le Chef blanc (The White Chief ; A Legend of North Mexico), Éditions Hemma, 1855, p.17. ‒ <retour>

[5c] — Mayne Reid, le Chef blanc (The White Chief ; A Legend of North Mexico), Éditions Hemma, 1855, p.76. ‒ <retour> <retour>

[5d] — Mayne Reid, le Chef blanc (The White Chief ; A Legend of North Mexico), Éditions Hemma, 1855, p.51. ‒ <retour>

[5e] — Mayne Reid, le Chef blanc (The White Chief ; A Legend of North Mexico), Éditions Hemma, 1855, p.83.

[5f] — Mayne Reid, le Chef blanc (The White Chief ; A Legend of North Mexico), Éditions Hemma, 1855, p.78-79-80.

[5g] — Mayne Reid, le Chef blanc (The White Chief ; A Legend of North Mexico), Éditions Hemma, 1855, p.84-85.

[5h] — Mayne Reid, le Chef blanc (The White Chief ; A Legend of North Mexico), Éditions Hemma, 1855, p.91.

[6] — passage paraphrasé de la 4ème de couverture du livre de Mircea Éliade : Andronic et le serpent (Șarpele, 1936), Collection Les Livres noirs, Éditions de l’Herne, 1979. Ce court récit fut caractérisé par George Călinescu comme « hermétique ». Lors d’une randonnée en forêt, plusieurs personnages sont témoins d’un acte de magie accompli par le personnage masculin d’Andronic, qui réussit à convoquer un serpent hors du fond d’une rivière et à le confiner sur une île. À la fin du récit, Andronic et le personnage féminin de Dorina se retrouvent ensemble sur cette même île, nus et enlacés en une sensuelle étreinte. ‒ <retour> <retour> <retour>

[7] — Un stanhope ou Stanho-scope est un dispositif optique inventé par René Dagron en 1857 et qui permet de visualiser des microphotographies (des images de très petite taille d'1 mm de diamètre) sans utiliser de microscope en les fixant à l’extrémité d’une petite lentille cylindrique. Pour cela, il modifie la lentille de Stanhope dont il supprime une des extrémités convexe remplacée par une face plane dont le plan est situé à la distance focale du côté convexe restant de la lentille cylindrique. Puis sur cette lentille plan-convexe Dagron colle avec du baume du Canada la photographie microscopique sur l’extrémité plate de la lentille. Cette disposition permet à l’image d’être nette et d’être agrandie trois cents fois. Dagron a également conçu un appareil microphotographique spécial produisant 450 images d’environ deux millimètres par deux sur une plaque au collodion humide de 4.5 x 8.5 centimètres. (Wikipedia) https://fr.wikipedia.org/wiki/Microphotographie https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanhope_(visionneuse)

[8] — Par ailleurs, “Stanhope” est le nom d’un des personnages du roman de science-fiction “Cryptozoïque” (1967) de Brian Aldiss : le capitaine Stanhope, « un officier au visage rouge » (chap. 7, p.108) et qui « n’était pas vraiment une lumière » (chap. 7, p.115), fondu du domaine de la sécurité plutôt que celui des spéculations : « Ça, c’était du domaine de Stanhope ; le monde de la sécurité, tellement plus simple que ce royaume des spéculations » (chap. 7, p.116). (Voir aussi ici).

[9] — Lambeaux de pourpre (Horace, De Arte poetica, 1-9).

[10] — paraphrases de l’article : Romaine Wolf-Bonvin, Lambeaux de pourpre et mauvaise lune, In : Littérature, n°74, 1989. Le miroir et la lettre. Écrire au Moyen Âge. pp.100-109. https://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1989_num_74_2_1486

[11] — Cassiodore (Magnus Aurelius Cassiodorus Senator), in Variae I, 2, 2, (ca. 523). (Variae est un recueil de 468 lettres et formules officielles, en douze livres).

[12] — Le duramen (du latin durare, durer) est la partie interne du bois, correspondant aux zones d’accroissement les plus anciennement formées, qui ne comportent plus de cellules vivantes. (Wikipedia)

.

.

.

.

revenir au premier article du ouesterne, épisode étude Kafka Zappa Spinoza

.

.

- open summer

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- spinola

- verlaine

- rimbaud

- les chapeaux

- la chapologie

- la double-vue

- le P

- psychotronique

- reptile

- burden

- charade

- le pourpre

- plan

- rubens

- horace

- NEM

- reid