LE PROJET NEUF

2023-07-03/08-10 - prolégomènes III-C au ouesterne : zapper kafka à kaffa (chapologie et chapeautage)

.

Études pébipologiques.

Qu’est-ce qu’un récit-étude ?

.

chronologie des prolégomènes :

.

.

Un menu :

.

6

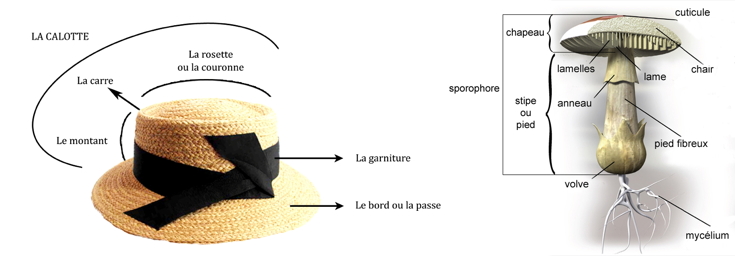

Introduction à la chapologie

‒ “Zafka hasarda et inventa l’avatar du cafard et du fracas : la maharadjah-lama-navaja-zapatta à Djakarta."

(Aphorisme du “ouesterne spinoza”)

.

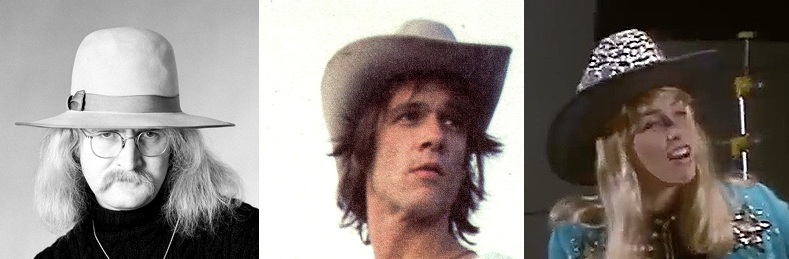

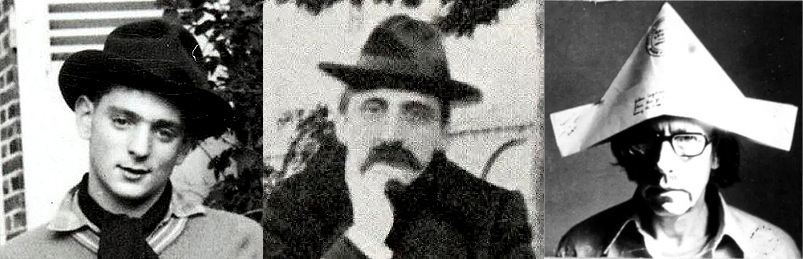

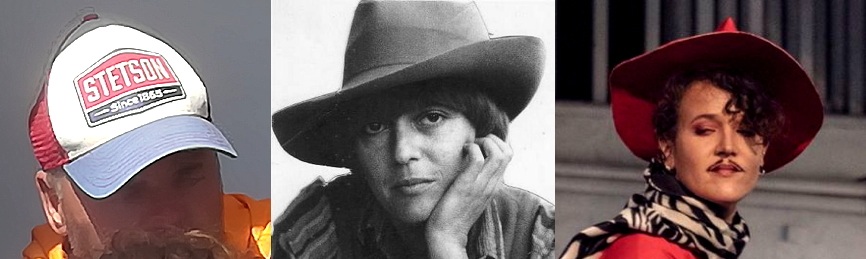

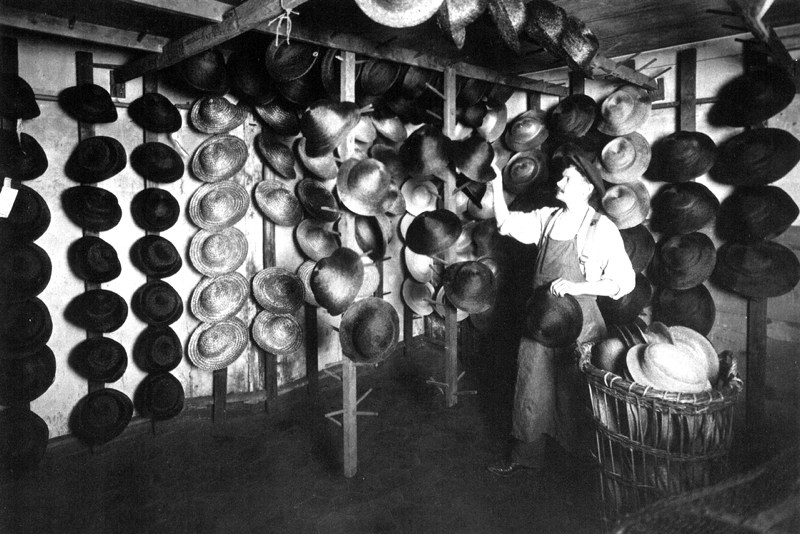

Les ports de chapeau par l’image.

.

ligne 1 ‒ Richard Brautigan ; Arthur Russell ; Annie Lennox.

ligne 2 ‒ Johann Wolfgang von Goethe ; James Lee Byars ; Marcel Proust.

ligne 3 ‒ Louise Nevelson ; Georgia O’Keefe ; Paul Gauguin.

ligne 4 ‒ Georges Pérec ; Marcel Proust ; Robert Filliou.

ligne 5 ‒ La casquette Stetson depuis 1865 ; Monique Wittig ; Maureen Nelson (Hot Headed Christine / Hot Dickhead Chris) en Spinoza Spinola (Source2).

ligne 6 ‒ Séchage des chapeaux après formation à la vapeur, c. 1900.

.

7

Chapeautage

.

.

• car, disons-le, porter un chapeau est à la fois se protéger des forces surnaturelles et les invoquer tout en se distinguant parmi tous les autres êtres vivants

— si l’on regarde bien, c’étaient certainement un des rôles et une des fonctions de la tiare dans les temps anciens et antiques ; on se reporte ici aux propos de Philostrate le Jeune (3e siècle après J.-C.) dans son recueil d'“Images” (chap.6, Orphée) : — « Voici un pin, un cyprès, un aulne, un peuplier et tout ce qu’il y a d’autre en fait d’arbre, qui, réunissant leurs branches comme des bras, entourent Orphée et, sans avoir besoin d’artifice, lui ferment son THÉÂTRE, afin que les oiseaux se posent sur eux et que ce génie soit à l’ombre pour faire œuvre de musicien. Celui-ci se tient assis. Coule sur ses joues une barbe naissante, dont il a laissé pousser le premier duvet. Il porte sur la tête, de façon aérienne, une tiare aux éclats de l’or. » (Source) ;

• et porter et ériger sur sa tête un chapeau, une excroissance en quelque sorte, est de surcroît apporter une supplément d’énigme sur son état capillaire — cacher ainsi est comparable à jouer au bonneteau <15>.

.

Jérôme Bosch, “L’escamoteur”, entre 1496 et 1516, Musée municipal de Saint-Germain-en-Laye.

.

.

8

Butte-chapeau (1)

D’autant plus que l’on voit bien que ce sont un peu d’excès et d’espièglerie qui amène à se pencher sur une telle “science” improbable, la chapologie

‒ (d’ailleurs, à propos de convoquer la science, ne parle-t-on pas de façon le plus souvent péjorative de “puits de science” lorsqu’on sent qu’un flux continu va nous noyer et nous faire sombrer ? ‒ mais, comme le dit Wittig « Mettre en chantier un texte c’est d’abord connaître les autres ; pouvoir répertorier les formes et choisir parmi elles », faut y aller, quoi, faut creuser et creuser (et elle rajoute : « un écrivain ne sait pas toujours ce qu’il fait […] on travaille à l’aveugle »)… faire des trous, creuser des tranchées, buter, équilibrer les buttes, etc… des taupes, quoi… caverner, se trouer, alterner entre profusion et paucité…),

et que, même si le point de départ d’une telle réflexion chapologique est née de l’observation que le haut d’un chapeau est toujours similaire à une butte, qu’elle soit à une bosse ou à deux bosses (ce que nous avions exploré dans un précédent article), et donc qu’ainsi regarder le haut d’un chapeau est en quelque sorte et analogiquement “looker at” le P, le zyeuter donc, donnant lieu à croire que toute personne portant un chapeau participe autant à une géologie et à une géomorphologie de ce fabuleux P qu’au dessin de sa géographie ; alors, ce qui devient le plus poignant, c’est qu’en rassemblant au même endroit un nombre suffisant de ces personnes avec assez de chapeaux, tout en montant un peu en hauteur, sur un escabeau par exemple, ou bien sur un monticule voisin, on verrait par l’assemblage et la cumulation de toutes les bosses des chapeaux apparaître le P lui-même, selon une ligne d’horizon très graphique et très claire courant dans le fond et rassemblant diverses lignes de perspective créant à l’œil nu d’incroyables profondeurs. Cela a l’air improbable mais cela ne l’est pas. Car on a bien vu un lac au moment de notre première arrivée sur le site du P, nous-même étant positionné sur le promontoire-jetée du bâtiment 89, oui, tout le monde était ébahi, on s’en souvient. Cela prouve que ce n’est pas bien compliqué.

.

.

9

Butte-chapeau (2)

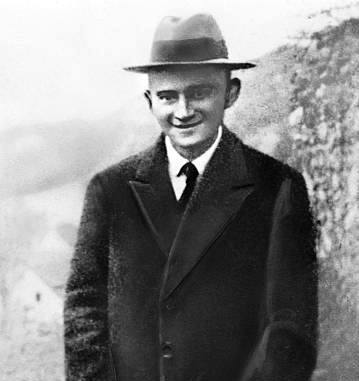

Franz Kafka dans les années 20 à Kaffa (que l’on voit en arrière-plan) coiffé de son chapeau (Photo Getty-images ; légende de Vitara & John Rohmnyz) ‒ (se référer aussi ici).

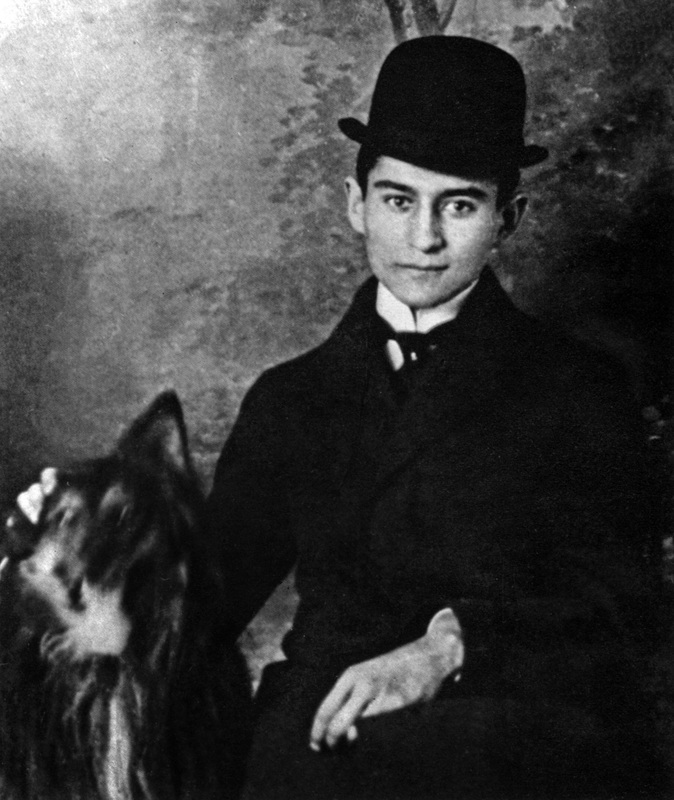

à gauche : Franz Kafka et son autre chapeau à Prague vers 1920 (Photo akg-images).

à droite et ci-dessous : quelques photogrammes de la vidéo présentant le tome 7 de La Pébipologie - ouesterne spinoza lors de l’exposition Bisou WAou à la galerie La Box en janvier 2023 à l’Ensa Bourges.

.

.

10

Aymé et le sombrero noir

Ce qui nous fait penser également à ces quelques mots de l’écrivain Marcel Aymé (1902-1967), mots que l’auteur met dans la bouche d’un de ses protagonistes, un certain Monsieur Lepage, petit bourgeois borné et réactionnaire, plein de sottises et de pédantisme, nanti et bien-pensant, voyant tout devenir délétère sous son œil torve, qui condamne avec la plus grande vigueur les dérives de la littérature et de la poésie moderne, toutes deux égarées dans les marécages du romantisme, du surréalisme, de l’existentialisme et de toutes sortes de perversions en isme ; donc, ce Mr. Lepage déclare :

‒ « On ne s’étonnera donc pas si, par la suite, les crétins les plus avérés, du seul fait qu’ils portaient un sombrero noir et qu’ils fumaient des pipes à longs tuyaux, se sont crus, par essence, de mille coudées supérieurs à tout homme coiffé d’un chapeau melon. » ‒ (Marcel Aymé, “Le Confort intellectuel”, 1949, Éditions Flammarion, p.47)

Ce qui nous incline à aller encore plus loin dans le déplacement des lignes et dans les jeux de visions les plus abracadabrantesques <16>, puisque ce même Mr. Lepage continue d’asséner :

‒ « Accueillir une révolution dans l’art poétique et en goûter la nouveauté, c’est se familiariser avec l’idée de révolution tout court et, bien souvent, avec les rudiments de son vocabulaire. En outre, le commerce d’une certaine poésie habitue l’esprit au mépris du sens exact des mots, aux idées floues, aux vagabondages métaphysiques et à tous les hasards de l’impressionnisme verbal. […] Comment raisonner juste quand on n’est plus sûr du sens des mots qu’on emploie ? Quant toute une littérature nous incite à penser avec notre peau, avec nos mains, avec nos pieds ? […] il faut comprendre que la vie est une chose et que la littérature en est une autre. » ‒ (Marcel Aymé, “Le Confort intellectuel”, 1949, Éditions Flammarion, pp.14-15)

D’où la réaction agacée et agaçante de Monsieur Lepage de ne pas (trop) bouger les lignes : voyez Rimbaud, voyez Baudelaire, voyez Artaud, etc. jusqu’où cela les a menés…

.

Franz Kafka vers 1906-1908 (pour plus de détail à propos de cette photographie et également pour la visionner dans son intégralité, merci de vous rendre ici).

.

.

.

.

————

notes

[15] — Le bonneteau est un jeu d’argent, un jeu de dupes de l’ordre de l’escroquerie, proposé à la sauvette dans les marchés et dans les lieux publics. Il est pratiqué au moins depuis le XIVe siècle en France, et encore dans de nombreux pays. Il est dénommé Kümmelblättchen en allemand, Find the Lady en anglais britannique, Gioco delle tre carte en italien et Three Card Monte en anglais des États-Unis, Komar en arabe maghrébin, טריק שלושת הקלפים en hébreu moderne et bul karayı al parayı en turc. Le maître du jeu, ou bonneteur, est un charlatan professionnel assisté de complices parfois appelés barons. Ceux-ci sont chargés de rabattre les clients, de faire le guet, voire de jouer les gros bras pour calmer les perdants revanchards ou récupérer les gains de joueurs ayant eu vent de l’astuce. Le jeu se fait traditionnellement avec deux cartes noires et une carte rouge, généralement les rois de trèfle et de pique et la dame de cœur (d’où le nom anglais du jeu « Find the Lady », soit « Trouvez la dame »). Le maître du jeu manipule les trois cartes et demande au joueur de miser et de découvrir la carte rouge. Si ce dernier y parvient, il reçoit le double de sa mise ; dans le cas contraire, il l’abandonne. Sur le même principe, mais avec des techniques de manipulation un peu différentes, on rencontre parfois des « jeux » consistant à trouver une balle sous trois gobelets ou une fève sous trois coquilles. Cette forme, qui apparaît déjà dans le tableau de Jérôme Bosch, “l’Escamoteur”, a été reprise par la prestidigitation. Les escamoteurs du Moyen Âge employaient pour cela une petite boule de liège appelée muscade, d’où l’expression « passez, muscade ». ‒ <retour>

[16] — “Abracadabrantesque” est un adjectif dérivé d’abracadabrant utilisé pour qualifier une chose incroyable. La création de ce néologisme est attribuée à Arthur Rimbaud en 1871 (dans “Le Cœur supplicié” : « Ô flots abracadabrantesques, Prenez mon cœur, qu’il soit sauvé ! Ithyphalliques et pioupiesques, Leurs insultes l’ont dépravé. »), mais on en trouve une occurrence antérieure dans “Les Vagabonds” de Mario Proth publié en 1865. Il est soudainement popularisé en 2000 par le président Jacques Chirac (à ce propos, dans cette vidéo, on pourra disserter sur l’emploi du “des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans” au lieu d’utiliser un “auraient eu lieu etc.” ce qui donne l’air que l’intéressé valide de lui-même les faits rapportés par les propos calomnieux dont il se plaint et dont il dit qu’ils sont abracadabrantesques (donc ceux-ci le seraient moins qu’il ne le dit). (Source Wikipedia) ‒ <retour>

.

.

.

.

revenir au premier article du ouesterne, épisode étude Kafka Zappa Spinoza

.

.

- open summer

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- spinola

- kafka

- proust

- brautigan

- eurythmics

- russell

- goethe

- byars

- nevelson

- okeefe

- gauguin

- pérec

- filliou

- wittig

- maureen

- philostrate

- bosch

- le P

- le lac

- waou

- aymé