LE PROJET NEUF

2022-07-09 - OPEN SUMMER #3 - ép.3-7 - Jeanne et Marie suggèrent : la discussion

…alors, après le film, on en discute, on échange, on pousse le bouchon un peu plus loin…

.

.

Une discussion s’ensuit.

En regardant bien l’image(s) ci-dessus, on verra que les murs et les angles de la pièce s’articulent entre eux et démultiplient l’espace de la discussion, Jeanne et Marie se dédoublant entre P (sans doute à gauche, car plus haut tel un promontoire, puisque nous appelons P le site sur lequel le bât.89 se trouve : le “Moulin du Pé”), donc entre P, point élevé, et marais (probablement à droite, et ainsi plus bas, en tant que zone humide, proche du niveau zéro, celui de la mer…)… un espace “leporello"… …qui là se dédouble et qui peut-être tendrait à se démultiplier encore…

…illustrant ce basculement incessant entre :

-

“faire geste” (activer, créer) et “recevoir signaux” (percevoir, comprendre),

-

comme aussi : entre “définir” et donc limiter, et “indéfinir”…

- — et n’être ainsi au final qu’une partie peut-être ridicule d’un réel immense dont pourtant on n’a pas arrêté de réduire la dimension à nos quelques 5% de volonté de maîtriser —,

-

…ce qui est toujours pour nous cette question de niveau entre : “haut et bas”, “faible et évident”, “visible et invisible”, “lumineux et opaque”, etc., …

-

ce basculement n’arrête pas de tarauder l’esprit : que voit-on ? qu’entend-on ? alors que ces 5% minent et polluent tout le reste en le dominant tout en nous aveuglant.

Il nous faut sans doute “faire crise” à nous-mêmes, et nous “dépayser” sinon nous “dépaysager”.

.

Harmut Rosa

On a sans doute arrêter d’osciller il y a longtemps.

Pour cela le philosophe allemand Harmut Rosa parle de la nécessité de la “résonance” ([commentaire] ; [entretien 1] ; [entretien 2] ; [entretien 3]) et de la métaphore de la neige pour démontrer notre capacité de non-maîtrise.

.

Julien Gracq, Henry Maldiney

À ce point, on ne peut ne pas faire appel à ce passage de Jean-Louis Leutrat à propos de la question de l’attente chez Julien Gracq (Jean-Louis Leutrat, Julien Gracq, coll. Les Contemporains, Éd. Seuil, 1991), allons-y :

-

« C’est pour marquer ce rapport au monde, antéobjectif, que nous disons “sensuel-sensible” (selon le philosophe Henri Maldiney, “Art et Existence”, 1985, [sommaire] ; [commentaire] ; [voir note 1] ; à relier aussi à une autre réflexion d’Henri Maldiney sur l’esthétique des rythmes).

-

Le sentiment du “oui”, c’est-à-dire d’adhésion au monde, dont Julien Gracq a toujours parlé, évoque l’analyse de la peinture hollandaise par le philosophe (Erwin Straus, “Vom Sinn der Sinne”, (Du Sens des sens), 1935, [commentaire 1] ; [commentaire 2]) : “Les phénomènes y sont en suspens dans le Oui de leur évidence, comme un nuage entre ciel et terre, et l’être du monde s’y dévoile comme l’ouvert de leur “apparaître”” (Henri Maldiney, “Regard Parole Espace”, 1973).

L’instant de l’attente se tient dans la disponibilité d’une ouverture — et on rajoutera ici, en poursuivant avec Harmut Rosa : en rendant indisponible le monde autour de nous : le monde n’est pas disponible “à souhait” et nous devrions être totalement disponibles à lui. —. -

L’attente comporte un pouvoir d’acceptation, un “mouvement de confiance énigmatique, de confiance “quand même”, aussi tenace et aussi longue que la vie, sur lequel elle débouche” (Julien Gracq, “Préférences”, 1961) : ascèse quasi mystique et acceptation de l’existence moyenne, de la réalité médiocre et quotidienne. Comme le dit Enea Balmas dans “Situazioni e Profili” (1960), “le fait d’avoir choisi la vie, le quotidien, l’humain, et d’en avoir épousé précisément les contradictions, toutes les ambiguïtés désordonnées…”

-

Un sens semble pouvoir venir de la nature. C’est elle qui fait signe. “Je me fais de l’homme l’idée d’un être constamment “replongé” : si vous voulez, l’aigrette terminale, la plus fine et la plus sensitive, des filets nerveux de la planète”. (Julien Gracq, Idem).

Plutôt que d’homme, il faut parler de “plante humaine”, avec, autour d’elle, une “bulle” : “Cette bulle enchantée, cet espace au fond amical d’air et de lumière qui s’ouvre autour de lui et où tout de même, à travers mille maux, il vit et refleurit” (Julien Gracq, Ibid.). -

Ce qui justifie [pour Julien Gracq] le fait d’écrire des livres.

“Le sentiment que c’est plutôt une bonne chose que le monde ait des témoins, qui naturellement témoignent d’eux-mêmes en même temps que de lui, est sans doute une des raisons qui poussent à écrire. […] Je ne suis pas du tout sûr que le monde serait incomplet s’il n’était pas “dit”, plus ou moins bien : c’est moi qui me sentirais tel, dans une certaine mesure : raison tout à fait suffisante pour écrire sans doute” (Julien Gracq, “l’écrivain au travail”, entretien par Jean Roudeau, Magazine Littéraire, n°179, décembre 1981). Gracq réinterprète le mythe d’Antée : le contact avec le sol, c’est-à-dire avec le réel (ou la nature), est aussi contact avec le surréel qui est immanent, et non transcendant, au réel. »

- « […] Dans “Un Beau Ténébreux” (Julien Gracq, 1945), le protagoniste Gérard note la disposition en amphithéâtre de la plage : “Accoudé à ma fenêtre, cet après-midi, je prenais pour la première fois conscience de ce qu’il y avait d’extraordinairement théâtral dans le décor de cette plage.” »

.

.

Jean-Luc Mylayne

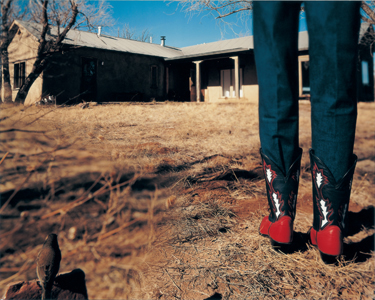

On propose tout de go de regarder de plus près le travail de Jean-Luc Mylaine :

.

.

-

En résumé (article de Patrick Scemama, 2018) :

-

Jean-Luc Mylayne, qui fut professeur de philosophie dans une première vie, est un créateur qui utilise le médium photographique pour ne fixer sur la pellicule que des oiseaux. Mais sa démarche n’a rien de celle d’un ornithologue ou d’un scientifique, car il ne cherche ni à documenter ni à classer les espèces (dans certaines photos, l’oiseau est même à peine visible). Ce qui l’intéresse, c’est de photographier un type d’oiseau – puisqu’il a quand même une grande connaissance en la matière – dans un contexte donné, dans une mise en scène imaginée, pour créer une image qu’il a fantasmée.

-

Pour ce faire, il choisit un lieu qui lui convient, souvent à la périphérie des villes ou dans les grands espaces américains, il l’aménage parfois en fonction de ses besoins et campe, en attendant de se familiariser avec l’oiseau, de s’imprégner et de comprendre l’environnement dans lequel il évolue, jusqu’à ce que l’animal prenne la place et la posture qu’il souhaitait. Aucune image n’est réalisée au téléobjectif, les oiseaux sont souvent à quelques centimètres du photographe et il arrive même qu’on voit le reflet de celui-ci dans l’œil du volatile. Ce n’est que lorsque ce dernier a vraiment pris la pose attendue que Jean-Luc Mylaine appuie sur le déclencheur et réalise la photo, avec des lentilles qu’il a faites spécialement fabriquées et, qui, par l’alternance de net et de flou, tentent de reproduire le mouvement de l’œil humain.

-

Ce n’est pas qu’une simple photo, mais le résultat de toute l’expérience qui l’a précédée. Il la tire alors en grand format, pour respecter l’espace qui l’a vu naître, et en un seul exemplaire, parce que l’expérience est elle-aussi unique Et le titre qu’il lui donne correspond au temps qu’il a mis pour parvenir à la prendre et qui va de quelques mois à parfois plusieurs années.

-

Car cette notion de temps est sans doute ce qui constitue la clef du travail de l’artiste, ce qui en fait sa profonde singularité et le tire même du côté de l’art conceptuel. Pour quelqu’un qui ne jetterait qu’un regard rapide et superficiel sur les « photos-tableaux » de Jean-Luc Mylayne, elles pourraient apparaître comme banales, anecdotiques, voire même décoratives, alors que rien n’y est laissé au hasard, qu’elles sont le fruit d’une longue réflexion, que tout y est pensé pour ramener à ces questions essentielles que sont le rapport de l’homme à la nature, le lien (prémonitoire) à l’écologie, la manière dont l’humain s’inscrit dans ce monde. Et les oiseaux ne sont que les acteurs, les prétextes presque, pour parler de l’autre, du fragile, de celui dont la durée de vie est limitée et qui se confronte à l’éternité du cycle naturel, de l’exclu.

-

(Patrick Scemama, 2018.)

Jean-Luc Mylayne, N°341, Avril-Mai 2005.

Jean-Luc Mylayne, N°367, Février-Mars 2006.

.

.

- « QUAND JE VOIS UN OISEAU, JE VOIS EN MÊME TEMPS CET OISEAU SUR UN ARBRE PRÈS DE LA MAISON. JE VOIS TOUT COMME UN ENSEMBLE, ET JE ME RENDS COMPTE QUE C’EST AINSI QUE JE VOIS TOUT DANS LA VIE. […] AVEC MES OBJECTIFS, JE PEUX SAISIR CET ENDROIT, PUIS L’ARBRE, LE BUISSON, LA MAISON. J’ESSAYE DE CAPTER TOUS CES ENDROITS AU MÊME MOMENT, EXACTEMENT COMME NOTRE REGARD PASSE D’UN POINT À UN AUTRE EN CAPTANT LA SCÈNE, ET J’ESSAYE DE LES RECONSTITUER » (JEAN-LUC MYLAYNE).

.

.

-

En résumé (article de Didier Arnaudet, 1995) :

-

Chez Jean-Luc Mylayne, l’œuvre commence par un long travail d’observation, de compréhension du site retenu, de ce qui l’anime et le façonne. Chacune de ses images implique une vraie attente, une approche juste et lente, une mise en scène précise. Jean-Luc Mylayne s’intègre peu à peu dans ce paysage, s’accorde à sa respiration, partage de cette façon une surprenante intimité avec l’oiseau, installe son appareillage technique, et parie sur la possibilité d’agencer un moment de vie et d’en saisir l’intensité. […] Jean-Luc Mylayne associe ainsi le naturel et l’artificiel mais également le fixe et le mouvant, la neutralité pure et la tension, et non seulement joue sur leurs relations de temps, de vitesse, d’illusion et de mémoire avec une grande habileté, mais en montre toute la force fluidité.

-

Jean-Luc Mylayne a le souci de la beauté. Il n’opère pas sur le registre de la possession et de la rentabilité qui implique une revendication de capture, de domination et de thésaurisation. Tourné vers ce qui ranime et stimule encore la résistance, il travaille la question d’une façon d’être au monde, liée à une attitude d’attente, d’ouverture et de sollicitation. Jean-Luc Mylayne refuse le dogme du caractère illimité des besoins matériels de l’homme qui entraîne l’appauvrissement de la vie humaine. Pour retrouver des mécanismes régulateurs, ce qui importe, c’est la réconciliation de l’homme avec lui-même, avec sa nature profonde, donc avec son corps et ce qui l’environne. Ce choix n’est pensable que s’il redonne toute sa nécessaire ampleur à une capacité d’émerveillement, où la connaissance conduit au respect et à la modestie.

-

[…] [Il] situe son œuvre à l’articulation du naturel et de l’artificiel, de ce que la nature engendre elle-même et de que l’homme fabrique. Face à une société devenue perverse, trop technicienne, où la compétition dégénère en facteur de régression, et donc menaçante pour l’homme et le milieu nécessaire à sa survie, il avance l’idée de bonheur non pas comme consolation, mais comme énergie de l’équilibre, de la médiation entre les ressources naturelles et les activités humaines, l’ordre de la pensée, de la vie et celui des machines.

-

(Didier Arnaudet, “Jean-Luc Mylayne : le souci de la beauté”, artpress, mars 1995, n°200, pp.41-45.)

Jean-Luc Mylayne, N°91, Novembre-Décembre 1990.

Jean-Luc Mylayne, N°86, Janvier-Février 2004.

Jean-Luc Mylayne, N°320, Avril-Mai 2005.

.

.

« J’ai accepté de suivre ma propre route, ce que chacun devrait s’employer à faire sur cette terre, au lieu de se perdre dans les luttes de pouvoir et la course à l’argent qui corrompt tout. »

(Jean-Luc Mylayne, entretien par Luc Desbenoit pour Télérama, juin 2009).

.

.

Jean-Luc Mylayne, N°160, Septembre-Octobre 2003.

.

.

- Notes de bas de page

- [note 1] — La pensée d’Henri Maldiney pourrait sembler dépassée au titre du fil directeur qu’elle poursuit tout au long des chapitres et des pages qu’elle consacre à l’art, et qui pourrait se formuler ainsi: le rapport à l’art exige la présence de l’œuvre.

Le terme de « présence », qui prend un sens décisif et exceptionnel en ce qu’il rejoint ici celui d’« existence » – Maldiney intitule un de ses livres “Art et existence” -, doit être précisé et approfondi. Il indique toutefois deux grands axes structurants de l’approche.

Le premier, c’est que l’œuvre est tout autre chose que l’image. Cette affirmation, posée comme une exigence par où la philosophie élabore son ancrage au regard de l’art, n’est pas sans interpeller par le net décalage qu’elle marque vis-à-vis d’un monde de l’art, le nôtre, envahi par des images de toute sortes : les images vidéo, cinématographiques et photographiques, sans compter la « reproductibilité technique » que Walter Benjamin a désignée et analysée à juste titre comme un fait majeur de l’époque – la reproductibilité technique, que ce soit dans le domaine visuel ou sonore, conduisant à substituer à l’« ici et maintenant » de l’œuvre, des images visuelles ou sonores.

Même dans le domaine de la performance, a priori basée sur le vif de l’expérience, les artistes tendent à réclamer des images, des enregistrements. Et du côté des musées où l’on pourrait espérer retrouver l’œuvre, à considérer l’usage qui y est fait des appareils photos des téléphones portables, on se dit que les comportements visent finalement encore à capter des images. Maldiney, en revendiquant l’œuvre en présence, tourne le dos résolument à cette tendance dominante de l’époque.

.

.

.

.