LE PROJET NEUF

2022-07-30 - La Pébipologie : ÉTUDE PÉBIPOLOGIQUE : le principe fondateur de la double-vision et triple-vision démontré par le dispositif des quatre carrés

Construction d’un dispositif pébipologique… :

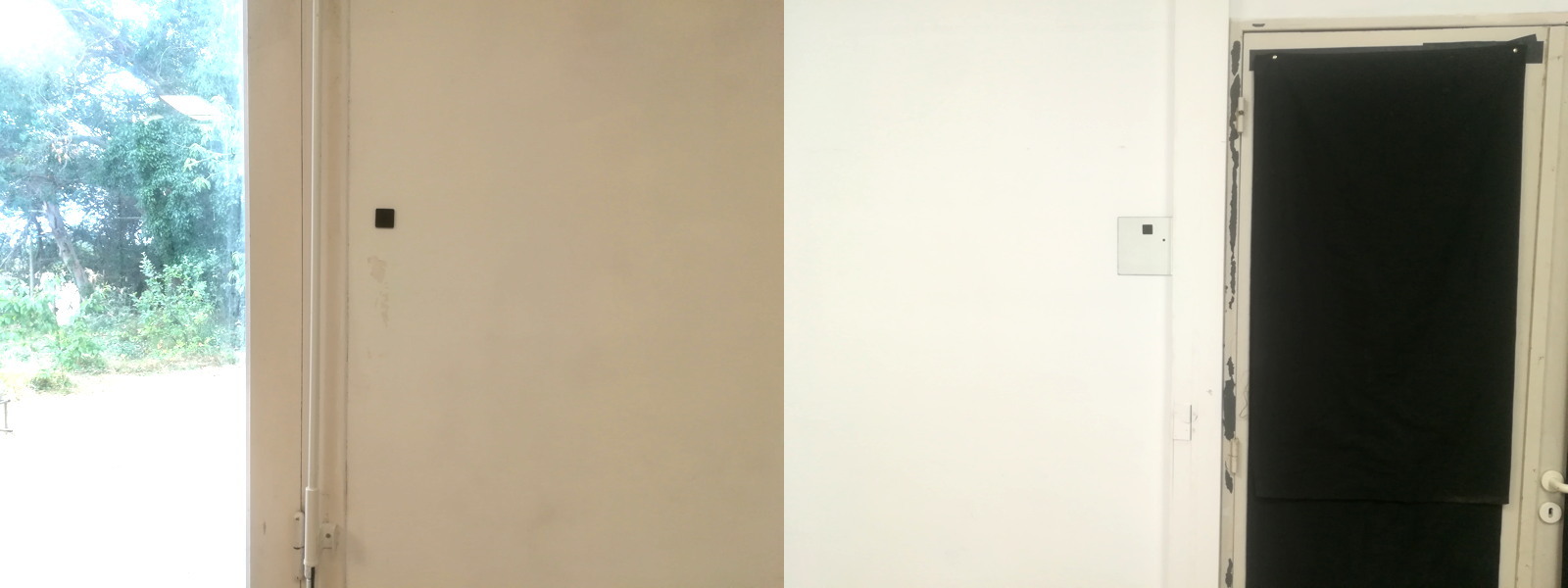

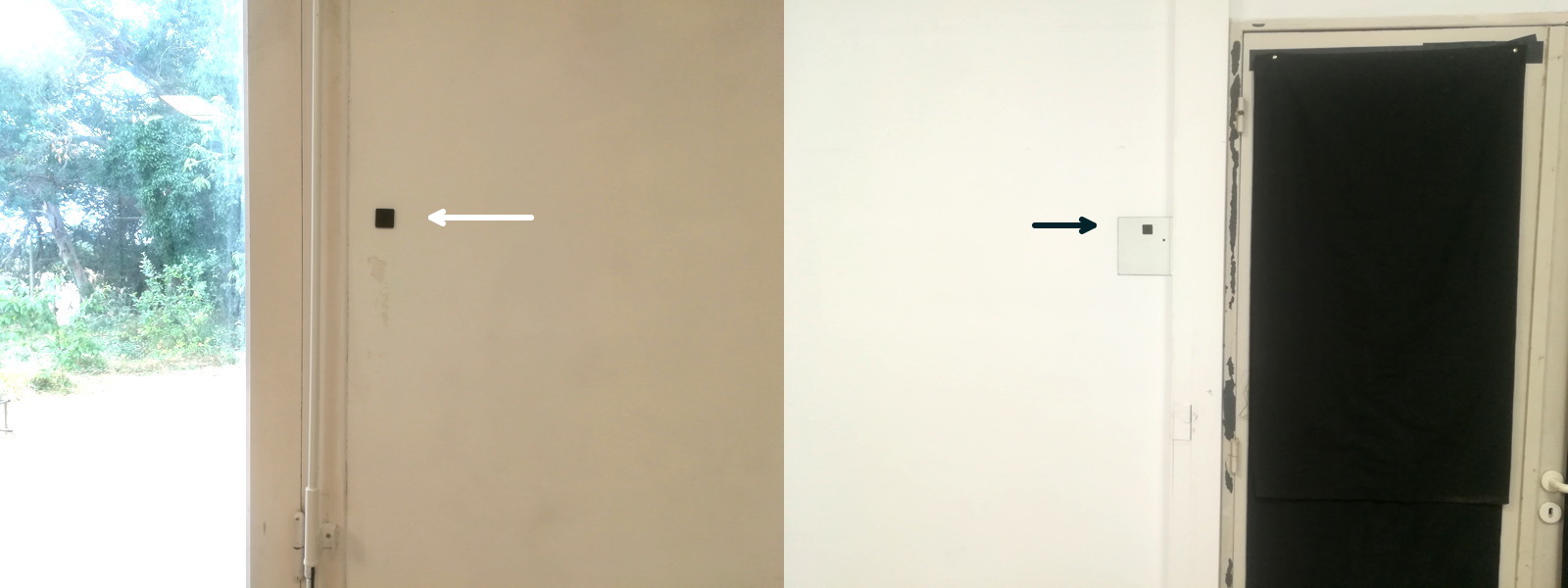

Dans la salle d’essais, un carré au sol est dessiné à l’aide de scotch de peinture de largeur fine.

Sur le mur opposé, au droit de la double-porte, est accroché un miroir carré avec collé sur celui-ci un carré de feutre noir beaucoup plus petit. Au regard de ce mur, près de la fenêtre (elle aussi double), est collé à une hauteur légèrement différente un second carré de feutre noir.

.

.

.

.

.

.

.

.

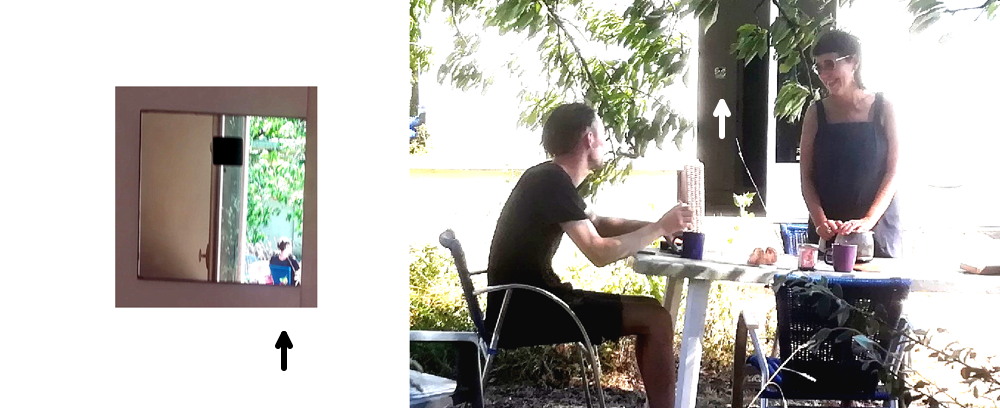

En se plaçant exactement dans le carré au sol et en fixant le miroir au carré sur le mur en face, il est possible de voir le second carré tourner autour du premier, se balader autour, voire se fondre avec lui.

L’exercice est quelque peu périlleux et vagant : il a une qualité vertigineuse par laquelle on n’est plus sûr.e de rien. La méthode est celle d’une vision à la fois précise et distraite, presque similaire à un tour circassien ou une illusion hypnotique. On aimerait que cela se précise.

On cite ici Julien Gracq qui dans son livre Préférences (1961) indique à propos de Lautréamont : “Ce qui crée le malaise, c’est l’extraordinaire coefficient d’indétermination dont se charge à chaque fois le passage de la cause au phénomène. Et il s’en faut que le phénomène tel qu’il se manifeste concrètement n’ait pas par lui-même une valeur déterminante, une force à son tour terriblement corrosive.” (p.113)

.

.

une première expérience…

.

.

une seconde expérience…

.

.

Le regard hésite, paraît suivre un moment et un mouvement magiques, alors qu’il essaie de dessiner la trajectoire du second carré, mais c’est comme dessiner de la main gauche lorsqu’on est droitier.ère [note 1, p.45 et p.48]. Ça ne va pas où l’on veut, ça se dirige mal, cela appuie et cela ripe et dérape, on force un peu puis on relâche avant que cela ne parte dans le décor. C’est là et ce n’est plus là [note 2, p.63]. C’est sidérant.On se rend compte que le regard trace quelque chose d’irrécupérable et d’irreproductible. On improvise [note 6].

Il y a une forme de surréalisme dans cet exercice : une « distraction profonde » et intime, et une « malignité perspicace » [note 3, p.136]. Il y a là un flottement reconnaissable et à la fois imprévisible, une « gaucherie » [note 1, p.48] dans laquelle on se trouve tomber et qui écarte de l’exactitude, de la réussite et du contentement standard, chic et poncif [note 9], de savoir et de pouvoir bien faire (ce que l’on se met en tête lorsqu’on est artiste, motivation sur laquelle par erreur on s’entête, car en fait il n’y a rien à réussir) [note 8]. On pense se trouver dans une sorte de cinétose qui dérange l’arrangement habituel de la perception : ce mouvement (plausible) que l’on perçoit est-il réellement vu et ressenti ? Une pareille situation que l’on peut trouver discordante s’occupe d’un type de sensibilité que la société sans doute délaisse et que les œuvres animent [note 10].

Néanmoins le dispositif est minimal, simple, synonyme d’un moment de rêverie banale que l’on met en place [note 2, p.62]. Il tend la perche [note 3, p.135] et offre des connexions nouvelles. Un tel dispositif est révélateur d’un moteur facile à mettre en œuvre à partir d’une disposition bien connue du regard en fonction d’une situation : le dédoublement. Que se passe-t-il dans un moment trouble et double ? Lorsqu’on devient simultanément personne actrice et spectatrice [note 2, p.63] ?… C’est-à-dire que d’entrée on participe à une œuvre et on la produit… (autrement dit : par nous-mêmes, avec ce que l’on est, ce que l’on veut, ce que l’on vise, etc.) [note 7]… Autrement dit, face à elle ou au milieu d’elle, sans rien faire de plus, on la complète et on la réalise…

On habite ainsi entre sécurité et insécurité, dans une oscillation permanente et faillible entre expérience habituelle et expérience limite. Une œuvre ne peut qu’offrir cela. Qu’elle soit limite. Qu’elle soit un tangage extrême, un trou d’air, un sol instable, un plateau léger. Qu’elle produise des visions [notes 4 et 5]. Car en effet, en arrivant ici au P, nous avons bien vu un « lac » et ses rives, avec une île arborée en son milieu (les parkings [1]), nous sommes bien sur un promontoire, un poste avancé [1], qui donne, comme le dit si bien Julien Gracq, une « hallucination aéropanoramique » [note 2, p.63] (nous sommes posté.e.s et suspendu.e.s face et dans « une vaste étendue de terre » [note 2, p.63] « à première vue surprenante » [note 3, p.137] = le P).

Il n’y a pas à se formaliser (ou pas plus que cela) ou à s’obliger à faire des « effractions » pour être authentique(s). Œuvrer n’est pas fracturer, pensons-nous. (Se) Fragiliser, oui ; forcer, certainement pas, ou le moins possible (comme, par ex. : ne faudrait-il pas aller le plus souvent à l’encontre de soi-même ou de ce que l’on pense raisonnable et stable, et convenable ? = ce qui, en fait, est le moteur de l’improvisation).

.

.

Elliott, Régine et le dispositif des quatre carrés.

.

.

Ce dispositif minimal (des “quatre carrés”) est dans ce sens très parlant : il aura fallu beaucoup et de longues préparations pour un si simple appareil ; afin d’envisager une visibilité minime pour un effet démesuré et illimité.

Et ce dispositif est démonstratif de ce qu’est et fait La Pébipologie (comme l’est le principe du trou et de la butte), de ce que peut être un bip et une vision, c’est-à-dire le surgissement d’un surréel ou la légère modification de ce que nous voyons comme réalité qui montre d’autres possibilités et d’autres potentiels (on parle alors d’un double-monde, d’un monde second inclus et quasi-invisible dans un monde premier et dont les bips sont les indices). Une telle méthode fonctionne par l’optique et par la visualité et provoque et suscite des visions.

La Pébipologie est de la sorte certainement troublante par son fil ininterrompu d’images, d’hypothèses et de visions probables et vraisemblantes, hypnotiques mêmes, comme son incessant déroulé d'« appareils enregistreurs » [note 3, p.140, citant André Breton, Manifeste du Surréalisme, 1024] et infinie série de photos imprimées : on s’y perd et s’y égare à bon escient.

.

.

Tavara Fuente Jorp

.

.

- Notes de bas de page

- [note 1] - Roland Barthes, “Cy Twombly ou « Non multa sed multum »” (in Catalogue raisonné des œuvres sur papier, Yvon Lambert, volume VI (1973-1976), Milan, 1979), Ed. Seuil, Paris, 2016.

- [note 2] - Julien Gracq, “Préférences”, « Les yeux bien ouverts » (texte radiodiffusé, 1954), Ed. José Corti, Paris, 1961.

- [note 3] - Julien Gracq, “Préférences”, « Spectre du “Poisson soluble” » (1950), Ed. José Corti, Paris, 1961.

- [note 4] - Vladimir Nabokov, “Autres rivages” (Speak, Memory) (1951), rad.Yvonne Davet et Yvonne Couturier, Gallimard, coll.« Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 2010, t.II, p.1167-1168. « [Ces visions] surviennent et s’en vont, sans la participation de l’observateur somnolent, mais sont essentiellement différentes des images vues en rêve, car il est encore maître de ses sens. Elles sont souvent saugrenues. […] Parfois, cependant, mes photismes revêtent un caractère flou assez apaisant, et alors je vois –en projection, pour ainsi dire, sur la face interne de la paupière –des silhouettes grises qui se promènent entre des ruches, ou de petits perroquets noirs qui disparaissent peu à peu parmi les neiges éternelles, ou bien,au-delà de mâtures mouvantes, un lointain mauve qui va s’estompant. »

- [note 5] - Jean-Paul Sartre, “L’Imaginaire”, Ed. Gallimard, Paris, 1940. « L’image hypnagogique ne se donne pas comme étant quelque part (…), elle n’est pas entourée d’un univers imaginaire. Au contraire, le personnage du rêve est toujours quelque part. […] Ainsi l’image hypnagogique est une apparition isolée, « en l’air », pourrait-on dire, le rêve est un monde. »" (p.214) - « La vision du demi-sommeil est à part. En général elle n’est pas localisée, elle n’est nulle part, n’occupe aucune place parmi les autres objets, elle se détache simplement sur un fond vague. En un mot: on pose la représentation comme existante en tant que représentation (sans préciser sa nature). On lui accorde, en outre, des caractères d’objectivité, de netteté, d’indépendance, de richesse, d’extériorité, que ne possède jamais l’image mentale et qui sont ordinairement le propre de la perception. On ne pose pas son objet comme existant. » (p.81)

- [note 6] - Robert Barry, “Something which is very near in place and time but not yet known to me” (1969-1971) (Quelque chose qui est très proche, spatialement et temporellement, mais qui n’est pas encore connu). https://www.moma.org/collection/works/95459 ; https://www.moma.org/collection/works/176193 ; https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01545534/file/Jouret_Quentin.pdf (L’art de la discrétion (l’infranuance et le petit usage), 2017, p.271)

- [note 7] - Robert Barry, “It’s about time / Il est temps”, entretien par René Denizot, coll. mot pour mot, Yvon Lambert, 1980. « C’est toujours un problème de faire quelque chose. Que peut-on faire ? Comment peut-on créer une situation ? Comment pouvez-vous faire quelque chose et conserver la situation ? Et puis, peu importe ce que vous faites, vous allez de toute façon changer la situation. Il faut donc se mettre en situation, faire partie de la situation. Et, si possible, non pas tant la changer que la souligner en tant que situation. […] [I]l faut que nous attendions en situation. » (pp.66-68)

- [note 8] - Charles Baudelaire, “Écrits sur l’art”, Salon de 1845, IV - Tableaux de genre, et VII - Sculptures, Le Livre de poche, collection Les Classiques de poche, n°3921, 1992 (édition 05, 2008). « Leleux frères - Tous leurs tableaux sont très bien faits, très bien peints, et très monotones comme manière et choix de sujets. – Le Pottevin - […] Tableaux de genre, vrais tableaux, de genre trop bien peints. Du reste, tout le monde aujourd’hui peint trop bien. […] – Feuchère - Encore un habile - mais quoi ! n’ira-t-on jamais plus loin ? » (p.93 et p.117)

- [note 9] - Charles Baudelaire, “Écrits sur l’art”, Salon de 1846, X - Du chic et du poncif, Le Livre de poche, collection Les Classiques de poche, n°3921, 1992 (édition 05, 2008). Note : les mots “chic” et “poncif” sont de l’argot d’atelier, exprimant tous deux des qualités de pastiche ou de “bricolage”, excluant toute imagination, toute création et donc toute originalité. Le poncif était un procédé technique qui consistait à piquer le dessin définitif afin de le reporter sur la toile, en faisant passer par les trous une susbstance colorée. « Le “chic” peut se comparer au travail de ces maîtres d’écriture, doués d’une belle main et d’une bonne plume taillée pour l’anglaise ou la coulée, et qui savent tracer hardiment, les yeux fermés, en manière de paraphe, une tête de Christ ou le chapeau de l’empereur. […] Quand un chanteur met la main sur son cœur, cela veut dire d’ordinaire : je l’aimerai toujours ! - Serre-t-il les poings en regardant le souffleur ou les planches, cela signifie : il mourra, le traître ! - Voilà le “poncif”. » (p.205)

- [note 10] - Emanuele Coccia, “La vie sensible” (La vita sensibilie) (2010), Ed. Payot & Rivages, poche, n°801, 2018. « Nous “sommes” sensibles dans la mesure même et à l’aune selon laquelle nous “vivons du sensible” […]. Dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons, nous avons affaire au sensible. Seule la médiation de la lueur de l’imagination sensible nous permet d’accéder à notre passé et à notre futur. Et surtout, nous nous rapportons à nous-mêmes non pas comme à une essence incorporelle et invisible, mais comme à quelque chose dont la consistance est avant tout sensible. » (pp.9-10)

.

.

On termine avec un clin d’œil à l’artiste américaine Nancy Holt :

Nancy Holt, Concrete Visions, 1967. Nancy Holt : “[…] [dans] Concrete Visions en 1967, je regarde à travers des trous de parpaings et je me rapproche de plus en plus jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que la vue via le trou, donc le cadrage de la caméra et le cadrage du parpaing sont rendus très palpables.” / “And in an even earlier work, Concrete Visions in 1967, I’m looking through holes in concrete blocks and moving closer and closer in until there is only the view through one hole, so the framing of the camera and the framing of the concrete is made very palpable.” [Source]

.

.

- pébipologie

- alignement

- les appareils

- les lentilles

- la double-vue

- paréidolie

- stratégie du filet

- salle d'essais

- gracq

- lautréamont

- le lac

- le promontoire

- barthes

- twombly

- sartre

- breton

- nabokov

- barry

- baudelaire

- coccia

- holt