LE PROJET NEUF

2022-03-29 - L'élément pébipologique n°20220329 - part.5

Mars 2022. Récupération de l’élément n°20220329 au classement pébipologique.

(article en cours de rédaction pour L’Atlas documentaire et iconographique de La Pébipologie, secteur Éditions du P9. Fiche n°20220329)

.

Partie 3-3

L’ŒUVRE INVOLONTAIRE ET INVISUELLE

par Tavara Fuente Jorp

troisième partie : L’objet trouvé

.

.

§ Le bois flotté, un objet trouvé :

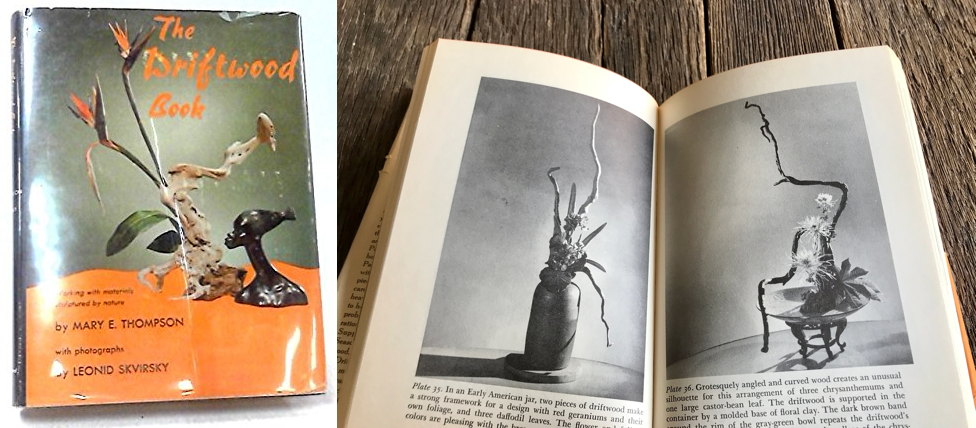

“Somewhere there is a piece of driftwood to excite and captivate the most blasé.”

“Quelque part il y a un morceau de bois flotté pour exciter et captiver les plus blasés.”

Aphorisme tel qu’il apparaît en 1960 dans le livre The Driftwood Book : Working with materials sculptured by nature de Mary E. Thompson.

.

Le bois flotté est intemporel ; son origine est indéterminée et elle raconte sa propre histoire ; c’est autobiographique. Il aurait pu être collecté à tout moment ; l’important est que sa beauté n’ait pas été vue tant que nos yeux n’ont pas été conditionnés à la voir. Le bois flotté n’est devenu un objet d’art ayant une signification esthétique qu’après la fin de la Seconde Guerre mondiale. (David Bourdon, The Driftwood Aesthetic, In Art Journal, Volume 25, 1965 - Issue 1, pages 26-32)

.

Selon Wikipedia, le bois flotté est du bois qui a été drossé sur la côte (de l’océan ou de toute autre étendue d’eau salée) par l’action du vent, des courants ou des marées. L’appellation « bois flotté » implique un séjour de nombreux jours, semaines, mois ou années dans une étendue d’eau salée. Sur certaines côtes, le bois flotté constitue une importante nuisance cependant il participe au biotope, fournissant abri ou nourriture aux oiseaux marins, poissons ou autres espèces aquatiques lorsqu’il flotte ou lorsqu’il s’échoue sur la côte. Les limnories, les tarets et les bactéries décomposent ce bois, le transformant progressivement en nutriments qui sont réintroduits dans la chaîne alimentaire. Lorsque ce bois, partiellement décomposé et creusé, est rejeté à la côte, il peut servir d’abri aux oiseaux ou à d’autres espèces animales et permettre la pousse de certaines plantes. Dans certains cas, il peut servir de fondations pour la création de dunes.

Le bois flotté peut prendre la forme d’un tronc d’arbre, avec ses plus grosses branches. Les plus petites branches et tout le système chlorophyllien a disparu, ainsi que l’écorce par l’action du drossage. (Source : https://www.aquaportail.com/definition-3525-bois-flotte.html)

Le bois flotté peut prendre la forme d’un tronc d’arbre, avec ses plus grosses branches. Les plus petites branches et tout le système chlorophyllien a disparu, ainsi que l’écorce par l’action du drossage. (Source : https://www.aquaportail.com/definition-3525-bois-flotte.html)

Selon la mythologie nordique, les premiers êtres humains, Ask et Embla ont été créés à partir de deux pièces de bois flotté, un frêne et un orme, par le dieu Odin et ses frères, Vé et Vili.

Le bois flotté charrié par les fleuves arctiques a longtemps été la principale et quelquefois la seule ressource en bois des Inuits et d’autres populations de l’Arctique qui habitaient au-delà de la limite des arbres.

Le bois flotté est fréquemment utilisé comme élément décoratif ou artistique. Des sculptures de bois flotté ont été construites sur des plages ou des vasières.

.

.

§ L’objet d’art trouvé selon Jerrold Levinson :

Selon Jerrold Levinson (Université du Maryland, College Park), dans L’art, la musique et l’histoire, trad. Jean-Pierre Cometti et Roger Pouivet, coll. Tiré à part, Éditions de l’Éclat, 1998. p.26-28) :

Un objet peut être une œuvre d’art à un moment donné et ne pas en être une à un autre. Cette définition admet qu’un objet puisse ne pas être une œuvre d’art au moment de sa création physique, mais qu’il le devienne à un moment “ultérieur”. Elle permet aussi à un objet de devenir une œuvre d’art après que l’intention de celui qui la destinait à être perçue d’une certaine façon a eu lieu, et même après la mort de son créateur. […] N’importe quelle pièce d’art trouvé en offre un exemple. La pelle à neige de la “Pelle à neige” de Duchamp ou le porte bouteille de son “Porte-bouteille”, sont devenus des œuvres d’art à un certain moment sous l’effet de l’intention qui a permis à Duchamp de se les approprier, bien que ces objets aient existé avant lui, sans être toutefois des œuvres d’art. Il en va de même du morceau de bois flotté […]. D’autre part, on ne peut demander rien de moins s’il nous faut disposer d’une conception de l’art susceptible de s’appliquer également au “David” de Donatello, au “Lever” de Carl André, à la symphonie “Jupiter” de Mozart et aux “Momente” de Stockhausen, à l'“Ode to the the West Wind” de Shelley et aux “Dream Songs” de John Berryman. Or, si le mot “art” possède un sens univoque qui permet de considérer les six exemples proposés comme de l’art, en les considérant comme tels depuis le moment de leur création, alors il me semble que ce sens est donné (plus ou moins) par la définition [suivante] :

X est une œuvre d’art en t = df X est un objet dont il est vrai qu’en t qu’une personne ou des personnes ayant sur X un droit de propriété légitime le destinent (ou l’ont destiné) durablement à être perçu-comme-une-œuvre-d’art — c’est-à-dire à être perçu sur un mode (ou des modes) conforme à celui (ou à ceux) sur lequel les œuvres d’art antérieures à t sont ou étaient correctement (ou normalement) perçues.

.

.

§ Le bois glané selon Karl Marx :

— “Le ramasseur de ramilles se contente d’exécuter un jugement, celui que la nature même de la propriété a rendu : vous ne possédez que l’arbre, mais l’arbre ne possède plus les branchages en question. Ramassage de ramilles et vol de bois sont donc deux choses essentiellement différentes. L’objet est différent, l’action se rapportant à l’objet ne l’est pas moins, l’intention doit donc l’être aussi. Car, quel autre critère objectif devrions-nous appliquer à l’intention, si ce n’est le contenu de l’action et la forme de l’action ? […] Un député des villes s’élève contre la disposition qui conduit à traiter la cueillette des baies sauvages et des airelles comme des vols. Il parle en particulier pour les enfants de familles pauvres qui cueillent ces fruits pour procurer à leurs parents un petit gain, chose qui est tolérée par les propriétaires depuis des temps immémoriaux et qui a constitué pour les petits un droit coutumier. Un autre député réfute ce fait en remarquant que « dans sa région, ces fruits seraient passés dans le commerce et expédiés par tonneaux en Hollande ». (Karl Marx, Débats sur la loi relative au vol de bois, 1842.)

En 1842, Karl Marx publie une série d’articles concernant les débats à la Diète rhénane à propos du vol de bois. Droit de propriété, liberté de la presse, rapport du délit à la peine : tels sont les enjeux de ces articles. L’essor du capitalisme entraînait alors un déplacement de la ligne de partage entre le droit coutumier (glanage ou ramassage du bois mort) et le droit de plus en plus envahissant des propriétaires. Deux ans plus tôt, le fameux pamphlet de Proudhon Qu’est-ce que la propriété ? avait fait scandale en s’en prenant aux justifications libérales de l’appropriation privée.

Denis Collin en 2019 dans son article La gratuité et la loi de la valeur déclare :

En lisant Marx, on pensera au beau film d’Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse, à ces gens qui viennent ramasser les pommes de terre non calibrées dans les champs de Picardie avant que les propriétaires n’y étalent des produits rendant impropres à la consommation ces montagnes de nourriture, à ces conteneurs de produits alimentaires, parfois de luxe, dont la date limite de consommation vient à peine d’être dépassée, et qui attendent sous la surveillance des vigiles d’être détruits. Mais c’est aussi, sous une forme plus sophistiquée, le dépôt de brevets sur les plantes traditionnelles et plus généralement les batailles autour de la brevetabilité du vivant. D’un côté, les classes possédantes cherchent à réduire de manière presque obsessionnelle tout qui peut rester de gratuit dans les interstices de la société capitaliste, tant ce qui vient de la nature que ce qui offert sous le régime de l’abondance par l’activité humaine. De l’autre côté cherchent à s’organiser des pratiques de résistance à cette « marchandisation » générale de la vie humaine et de ses conditions naturelles.

La gratuité traditionnelle, celle des produits sauvages de la nature, est-elle transposable à l’ensemble de la vie sociale et à quelles conditions ? Faut-il considérer les produits de l’activité humaine comme s’il s’agissait de produits naturels ? Marx n’est pas loin de penser ainsi et c’est une des explications de l’idée qu’on pourrait se passer de la loi de la valeur.

.

Tavara Fuente Jorp

(à suivre…)

partie 1 — (l’objet lui-même)

partie 2 — (l’ostracon)

partie 3 — (les Fluviana)

partie 4 — (les bois flottés)

partie 5 — (l’objet trouvé)

(juillet 2022 : )

partie 6 — (la suite de la phrase lacunaire)

- pébipologie

- éditions

- histoire de l'art

- mythologie

- marx

- duchamp

- varda

- les sculptures

- paréidolie

- invisibilité

- levinson

- hyéroglyphe