LE PROJET NEUF

2022-03-29 - L'élément pébipologique n°20220329 - part.4

Mars 2022. Récupération de l’élément n°20220329 au classement pébipologique.

(article en cours de rédaction pour L’Atlas documentaire et iconographique de La Pébipologie, secteur Éditions du P9. Fiche n°20220329)

.

Partie 4

L’ŒUVRE INVOLONTAIRE ET INVISUELLE

par Tavara Fuente Jorp

deuxième partie : Les bois flottés

.

.

§ Les bois flottés d’Andy Warhol :

D’ostraca aux bois flottés il n’y a qu’un pas et pour cela on se reportera ici-même aux propos d’Andy Warhol :

I suppose I have a really loose interpretation of “work”, because I think that just being alive is so much work at something you don’t always want to do… The machinery is always going. Even when you sleep. (Andy Warhol)

Je suppose que j’ai une interprétation très vague et très relâchée du “travail”, parce que je pense que le simple fait d’être en vie, c’est tellement de travail pour quelque chose que vous ne voulez pas toujours faire… La machinerie est toujours en marche, la machine tourne sans cesse. Même quand vous dormez. (Andy Warhol, Ma philosophie de A à B, p.84)

J’adore travailler sur des restes, faire des trucs laissés pour compte que tout le monde trouve mauvais — j’ai toujours pensé que ces choses-là avaient précisément un grand potentiel de drôlerie. C’est comme un travail de recyclage. J’ai toujours pensé qu’il y avait beaucoup d’humour dans les restes. […] Je ne veux pas dire que le goût populaire soit mauvais et que ce qu’il en reste soit nécessairement bon : je dis que ce qui reste est sans doute mauvais, mais si on peut le prendre pour le rendre bon ou du moins intéressant, alors on ne gaspille pas autant qu’on l’aurait fait sinon. (Andy Warhol, Ma philosophie de A à B, p.80)

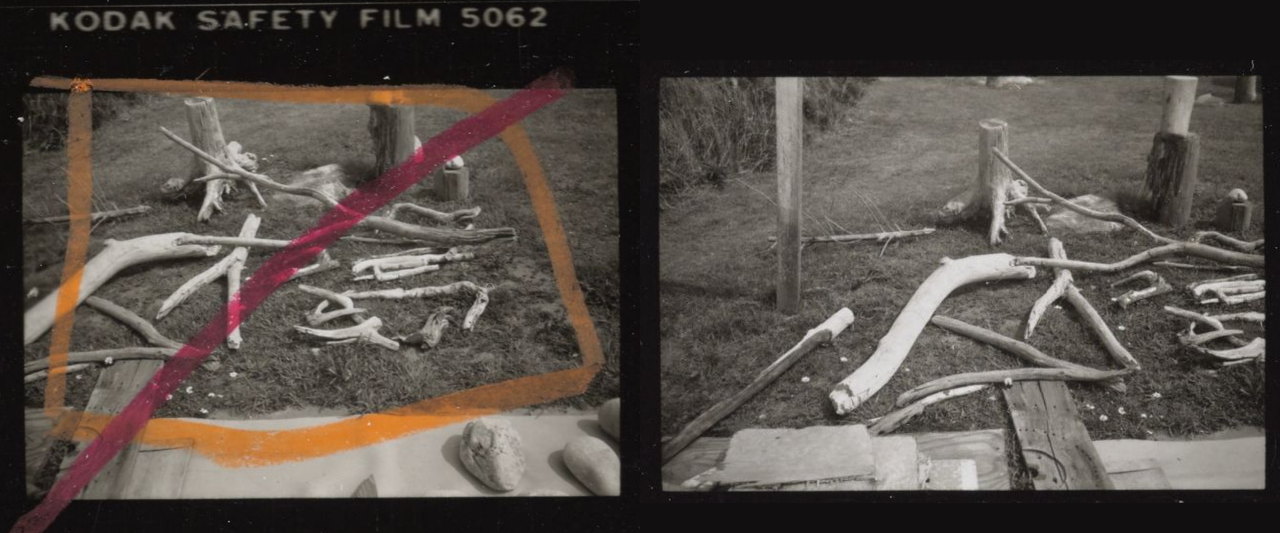

Andy Warhol, Driftwood on Grass, 8 août 1983, photographie argentique, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc, 1983.

Andy Warhol, Driftwood on Grass, 8 août 1983, photographie argentique, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc, 1983.

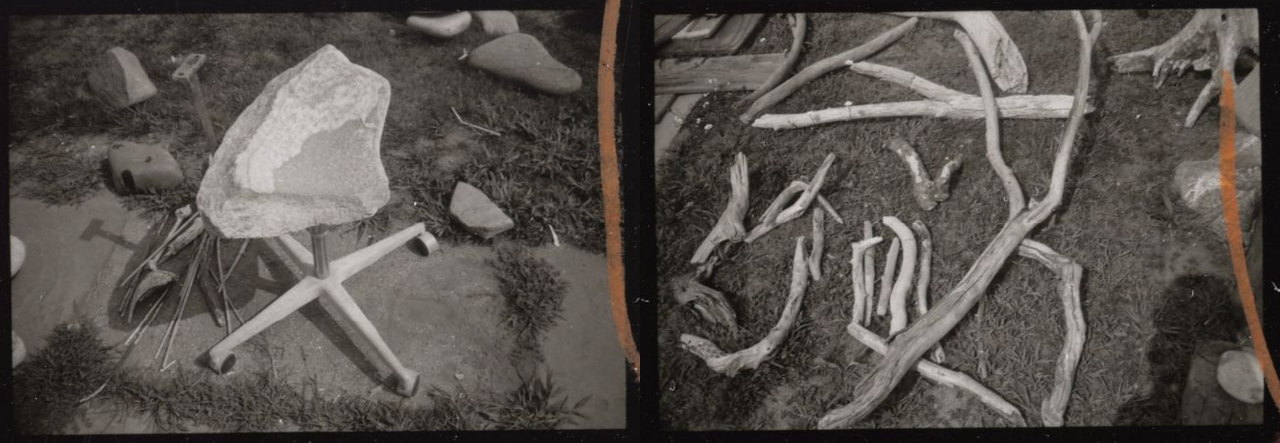

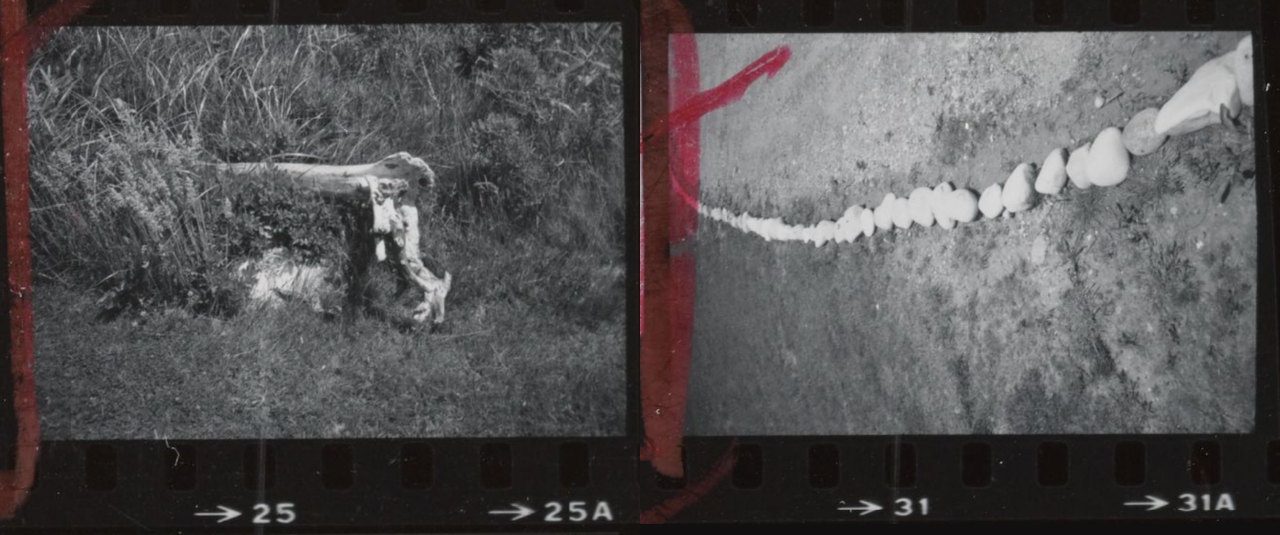

Andy Warhol, Driftwood on Grass, 8 août 1983, photographie argentique, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc, 1983.

Andy Warhol, Driftwood on Grass, 8 août 1983, photographie argentique, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc, 1983.

.

.

§ Andy Warhol à Montauk :

Allons sur les lieux-mêmes où Andy Warhol prend en photo ces bois flottés :

Andy Warhol à Montauk dans les Hamptons : En 1972, le célébrissime artiste vient d’acquérir une propriété à Montauk, Eothen (nom qui signifie “from the east”, venant de l’est ou oriental), dans les Hamptons, au bout de la presqu’île de Long Island, dans un chapelet de maisons en bois blanc surmontées de toits en ardoises, surplombant l’océan Atlantique. L’ensemble, isolé dans la nature, que l’on rejoignait après avoir emprunté un long chemin sinueux, séduisit d’emblée l’artiste qui l’acheta en copropriété avec Paul Morrissey – son manager mais surtout le cinéaste officiel de la Factory – pour 225.000 dollars. Ainsi, la Factory possédait désormais son summer camp. En 1975, les Rolling Stones louèrent la propriété et y enregistrèrent leur album Black and Blue. C’est aussi dans ce domaine que fut tourné en 1979 le film Cocaine Cowboys de Ulli Lommell (visionner le film complet sur Youtube), film dans lequel on voit plutôt des sacs flotter à la place de bois.

Photogramme du film “Cocaine Cowboys”, à 13mn23 : les sacs flottent sur le bord du rivage.

Photogramme du film “Cocaine Cowboys”, à 13mn23 : les sacs flottent sur le bord du rivage.

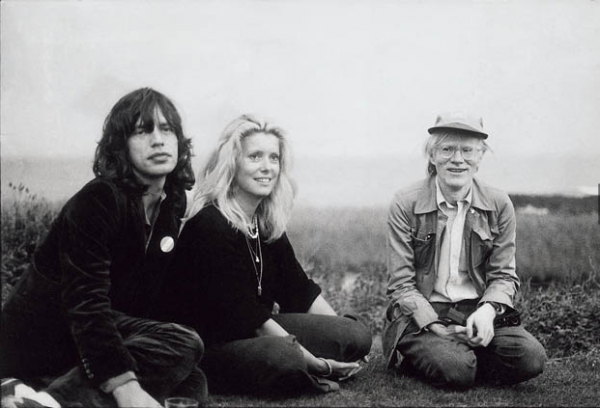

Mick Jagger, Catherine Deneuve et Andy Warhol à Montauk, 1975. (Source : https://www.messynessychic.com/2015/08/13/summer-in-the-seventies-with-andy-warhol/)

Mick Jagger, Catherine Deneuve et Andy Warhol à Montauk, 1975. (Source : https://www.messynessychic.com/2015/08/13/summer-in-the-seventies-with-andy-warhol/)

Andy Warhol, extraits de planches contact de photos prises à Montauk, vers 1983. (Source : https://exhibits.stanford.edu/warhol/catalog?f%5Bgeographic_facet%5D%5B%5D=Montauk+%28N.Y.%29&view=gallery)

Andy Warhol, extraits de planches contact de photos prises à Montauk, vers 1983. (Source : https://exhibits.stanford.edu/warhol/catalog?f%5Bgeographic_facet%5D%5B%5D=Montauk+%28N.Y.%29&view=gallery)

.

.

§ Julian Schnabel à Montauk :

C’est également dans le même environnement, Montauk, qu’a installé Julian Schnabel son atelier en plein air :

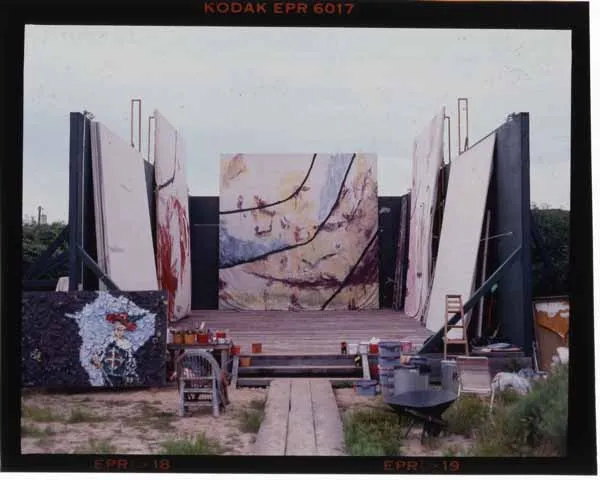

L’atelier en plein air de Julian Schnabel. Image courtesy Julian Schnabel Archive.

L’atelier en plein air de Julian Schnabel. Image courtesy Julian Schnabel Archive.

Voir ici un film sur Julian Schnabel dans son atelier, par Porfirio Munoz en 2014.

Julian Schnabel, The Sea, huile, pots mexicains, assiettes, bois brûlé, plâtre, styromousse, bois et bondo sur bois, 1981. Une peinture sur laquelle il attache un grand morceau de bois flotté carbonisé à une composition déjà surchargée. (The Brant Foundation Art).

Julian Schnabel, The Sea, huile, pots mexicains, assiettes, bois brûlé, plâtre, styromousse, bois et bondo sur bois, 1981. Une peinture sur laquelle il attache un grand morceau de bois flotté carbonisé à une composition déjà surchargée. (The Brant Foundation Art).

.

.

§ Les bois flottés de Richard Long :

Reprenons le commentaire de Bénédicte Ramade à propos de Richard Long :

De jeunes sculpteurs britanniques diplômés de la St. Martins School of Art, comme Richard Long, Bruce McLean, Gilbert & George et Barry Flanagan, se sont définitivement affranchis de la sculpture figurative depuis Henry Moore et fondent, avec le soutien d’Anthony Caro, la Nouvelle Sculpture. Richard Long travaille alors avec des matériaux trouvés comme des pierres ou du bois flottant, et les arrange en formes géométriques. Il aime rapporter de ses pérégrinations des matériaux – roches, bois flottés, argile – avec lesquels il élabore des sculptures aux formes minimales au sein des espaces artistiques. Ainsi dans le caractère éphémère et fusionnel avec le matériau du paysage, on retrouve l’esprit des premières interventions de Michael Heizer ou de Dennis Oppenheim. Avec l’articulation des marches qu’il entreprend et des sculptures qu’il réalise, l’artiste rejoint la dialectique de site et de non-site théorisée par Robert Smithson.

Enfin le recours au témoignage photographique accompagné de légendes est lui aussi très proche du travail d’Oppenheim. Il existe deux land art : l’américain, monumental et d’une temporalité dilatée, et le britannique, d’échelle humaine, fondé sur la traversée du paysage, que l’on trouve chez Hamish Fulton ou Andy Goldsworthy, des earth artists contemporains de Richard Long. Il refuse d’admettre la dimension conceptuelle :

“J’admire l’esprit des Indiens d’Amérique plus que celui des land-artistes. […] Mon travail et le fait d’un individualiste. Je peux le faire seul. […] Mon travail est réel, ni illusoire, ni conceptuel. Il porte sur de vraies pierres, un vrai temps, de vraies actions. […] Il utilise le monde tel qu’il le trouve. […] Les montagnes et les galeries sont, au même titre, chacune à leur manière, extrêmes, neutres, sans confusion ; ce sont de bons endroits pour travailler."

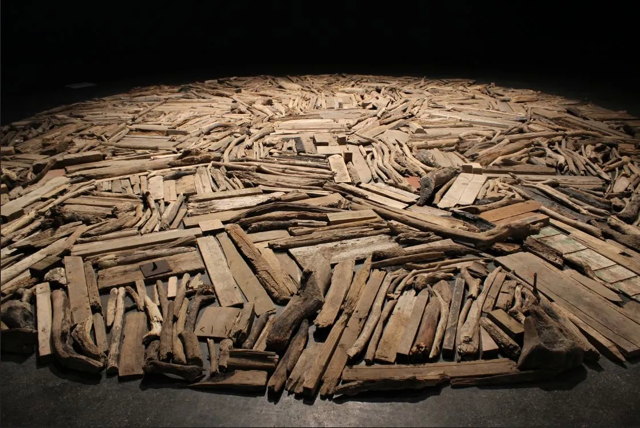

Richard Long, California Wood Circle, (Cercle en bois de Californie), 237 éléments disposés sur le sol et formant un cercle, 1976. (collection du Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou - Adagp, Paris ; Crédit photographique : Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP) (Source : https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cxg9ey).

Richard Long, California Wood Circle, (Cercle en bois de Californie), 237 éléments disposés sur le sol et formant un cercle, 1976. (collection du Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou - Adagp, Paris ; Crédit photographique : Philippe Migeat - Centre Pompidou, MNAM-CCI /Dist. RMN-GP) (Source : https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cxg9ey).

Richard Long, River Avon Driftwood Circle, 1976. (Tate collection) (Source : https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-river-avon-driftwood-t02068).

Richard Long, River Avon Driftwood Circle, 1976. (Tate collection) (Source : https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-river-avon-driftwood-t02068).

Richard Long, River Avon driftwood piece, 1975. (Kröller-Müller Museum) (Source : https://krollermuller.nl/en/richard-long-river-avon-driftwood-piece).

Richard Long, River Avon driftwood piece, 1975. (Kröller-Müller Museum) (Source : https://krollermuller.nl/en/richard-long-river-avon-driftwood-piece).

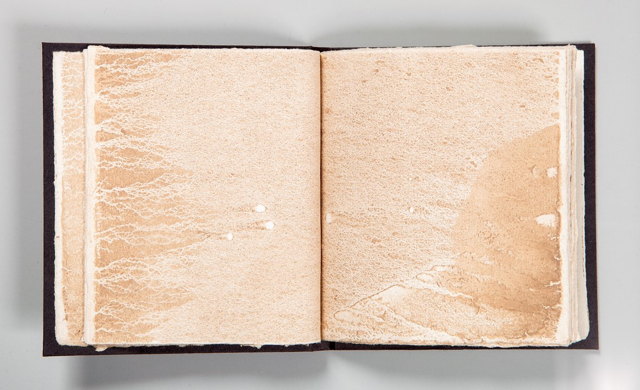

Richard Long, River Avon book, 1979. Le livre se compose de trente-quatre pages de papier fait à la main, dont chacune a été immergée dans la boue de la rivière et ensuite mise à sécher sur la berge. Bien que la procédure soit la même pour chaque page, elles sont toutes uniques. La rivière, la boue et l’eau ont déterminé leur apparence. (ARTIST ROOMS Tate and National Galleries of Scotland) (Source : https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-river-avon-book-ar00144 ; https://www.moma.org/collection/works/21574).

Richard Long, River Avon book, 1979. Le livre se compose de trente-quatre pages de papier fait à la main, dont chacune a été immergée dans la boue de la rivière et ensuite mise à sécher sur la berge. Bien que la procédure soit la même pour chaque page, elles sont toutes uniques. La rivière, la boue et l’eau ont déterminé leur apparence. (ARTIST ROOMS Tate and National Galleries of Scotland) (Source : https://www.tate.org.uk/art/artworks/long-river-avon-book-ar00144 ; https://www.moma.org/collection/works/21574).

.

.

§ Les bois flottés de Man Ray :

Man Ray (Emmanuel Radnitzky, dit), Racines et Bois Flotté, négatif gélatino-argentique sur support souple, 9 x 12 cm, vers 1945 (collection du Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou - Man Ray Trust / Adagp, Paris).

Man Ray (Emmanuel Radnitzky, dit), Racines et Bois Flotté, négatif gélatino-argentique sur support souple, 9 x 12 cm, vers 1945 (collection du Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou - Man Ray Trust / Adagp, Paris).

Man Ray (Emmanuel Radnitzky, dit), Racines et Bois Flotté, image positive obtenue par inversion des valeurs de la numérisation du négatif original, 9 x 12 cm, vers 1945 (collection du Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou - Man Ray Trust / Adagp, Paris).

Man Ray (Emmanuel Radnitzky, dit), Racines et Bois Flotté, image positive obtenue par inversion des valeurs de la numérisation du négatif original, 9 x 12 cm, vers 1945 (collection du Musée national d’art moderne Centre Georges Pompidou - Man Ray Trust / Adagp, Paris).

.

On peut lire ici le texte de Neil Baldwin sur Man Ray :

— Les jours s’écoulaient paresseusement selon une routine immuable [à Mougins, dans l’arrière-pays cannois], Picasso aimait commencer la journée en nageant. Ensuite il se livrait à de longues promenades avec Man Ray entre les rochers, en quête de bois flotté, de coquillages et d’os de seiche. Picasso aussi adorait bricoler et il était fasciné par la spontanéité avec laquelle Man Ray pouvait inventer des objets. Ce dernier, coiffé de son béret, portant de vieux pantalons de velours et une large blouse bretonne, dont il roulait parfois les manches jusqu’aux épaules, s’arrêtait tous les trente mètres environ pour prendre quelques clichés avec son fidèle 35 mm. Contrairement à la légende qu’il avait lui-même créée, son appareil de photo pouvait sortir de l’atelier. Il avait l’air parfaitement désinvolte, un petit cigare coincé entre les dents et le béret crânement penché sur l’oreille. — (Neil Baldwin - Man Ray, American artist, 1988 - Traduit de l’anglais par Edith Ochs, Plon, 1990)

.

Tavara Fuente Jorp

(à suivre…)

partie 1 — (l’objet lui-même)

partie 2 — (l’ostracon)

partie 3 — (les Fluviana)

partie 4 — (les bois flottés)

partie 5 — (l’objet trouvé)

.

.

- Catalogue des histoires pébipologiques :

.

.

- pébipologie

- éditions

- histoire de l'art

- paréidolie

- warhol

- rolling stones

- deneuve

- schnabel

- long

- ray

- montauk

- vidéo

- les sculptures

- hyéroglyphe