LE PROJET NEUF

2022-03-29 - L'élément pébipologique n°20220329 - part.3

Mars 2022. Récupération de l’élément n°20220329 au classement pébipologique.

(article en cours de rédaction pour L’Atlas documentaire et iconographique de La Pébipologie, secteur Éditions du P9. Fiche n°20220329)

.

Partie 3

L’ŒUVRE INVOLONTAIRE ET INVISUELLE

par Tavara Fuente Jorp

première partie : Les Fluviana

.

.

§ Les Fluviana de James Joyce :

On pourrait prendre comme modèle de MANY BUC un exemple flagrant : les Fluviana attribués à James Joyce.

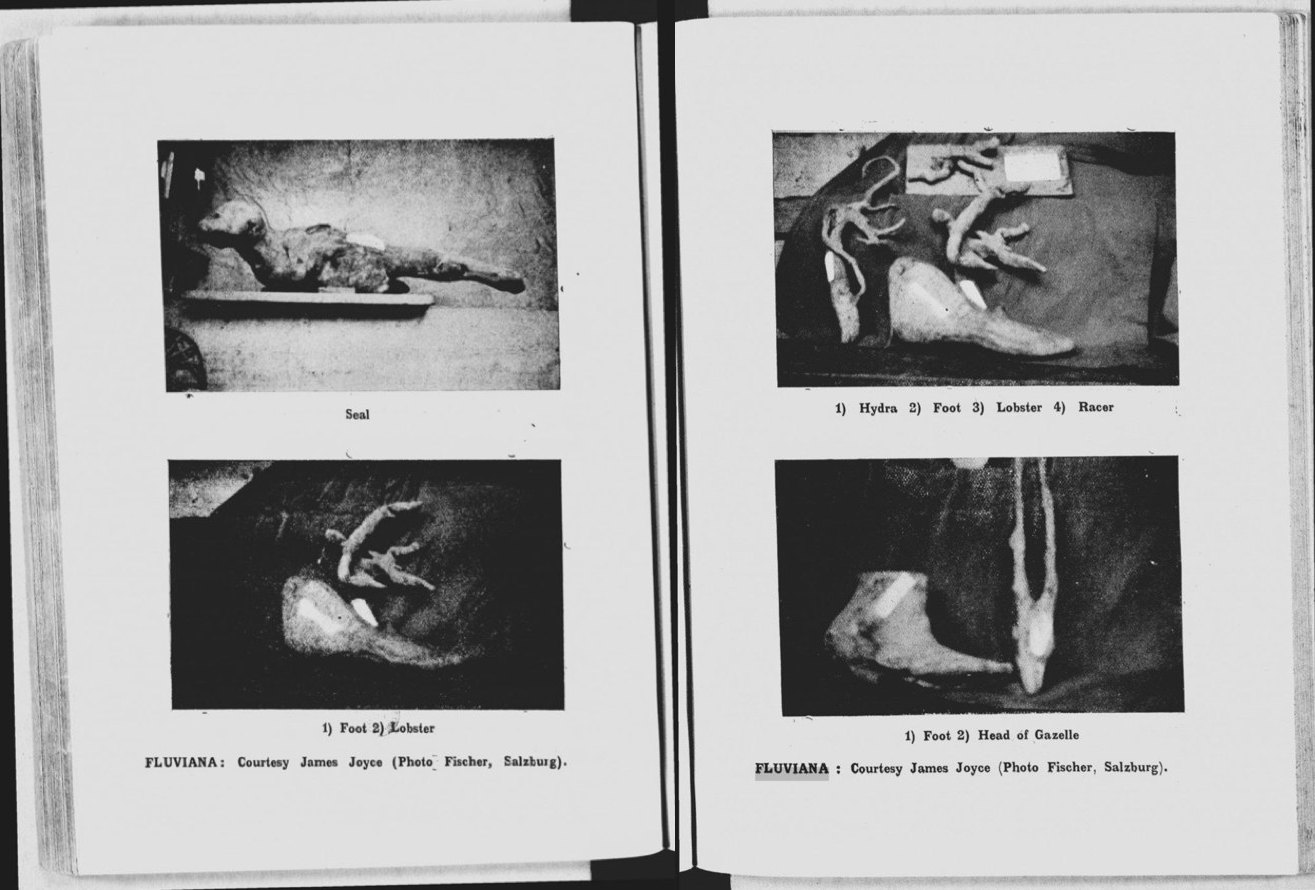

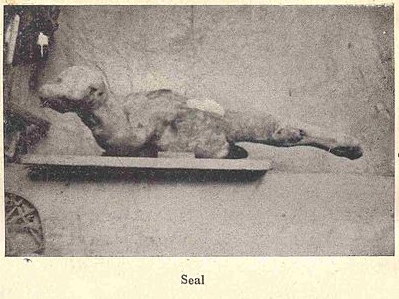

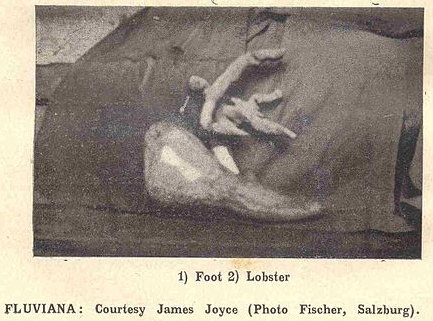

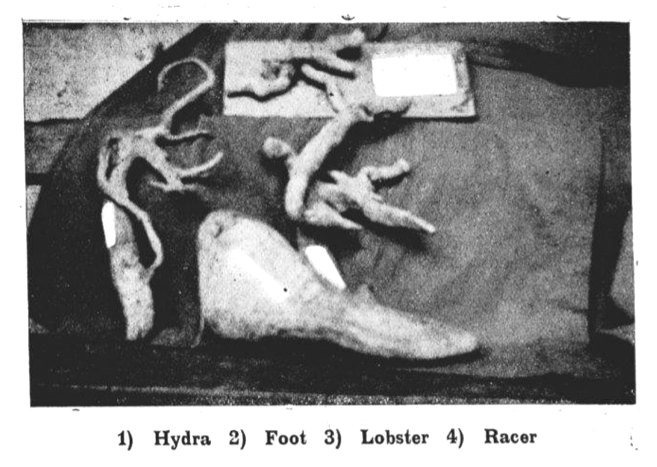

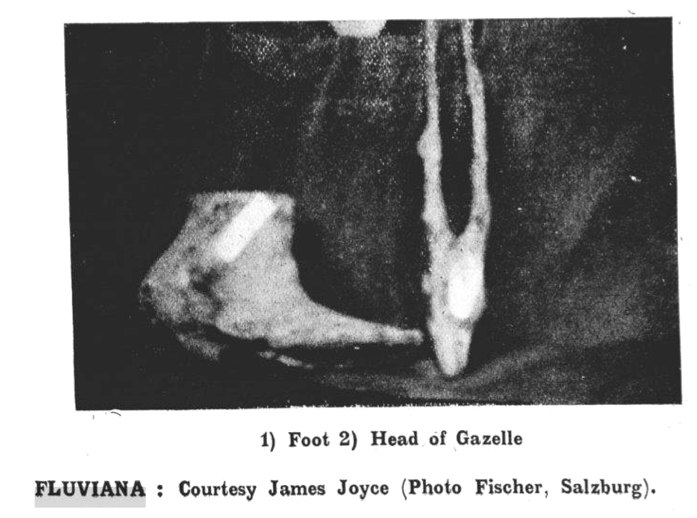

Il s’agit de photographies d’Adolph Johannes Fischers reproduisant des trouvailles de James Joyce appelées « Fluviana » (revue Transition : An International Quarterly for Creative Experiment, n° 16-17, juin 1929, entre les pages 296 et 297). Elles représentent des pièces de bois flotté trouvées en juillet 1928 sur les berges de la rivière Salzach près de Salzburg et ayant des formes reconnaissables (d’animaux pour la plupart) : hydre, pied, homard, coureur, tête de gazelle et phoque. Joyce n’a ni collecté les objets, ni photographié, ni même commandé la photographie.

Mais ces images l’attiraient invisuellement (note 1).

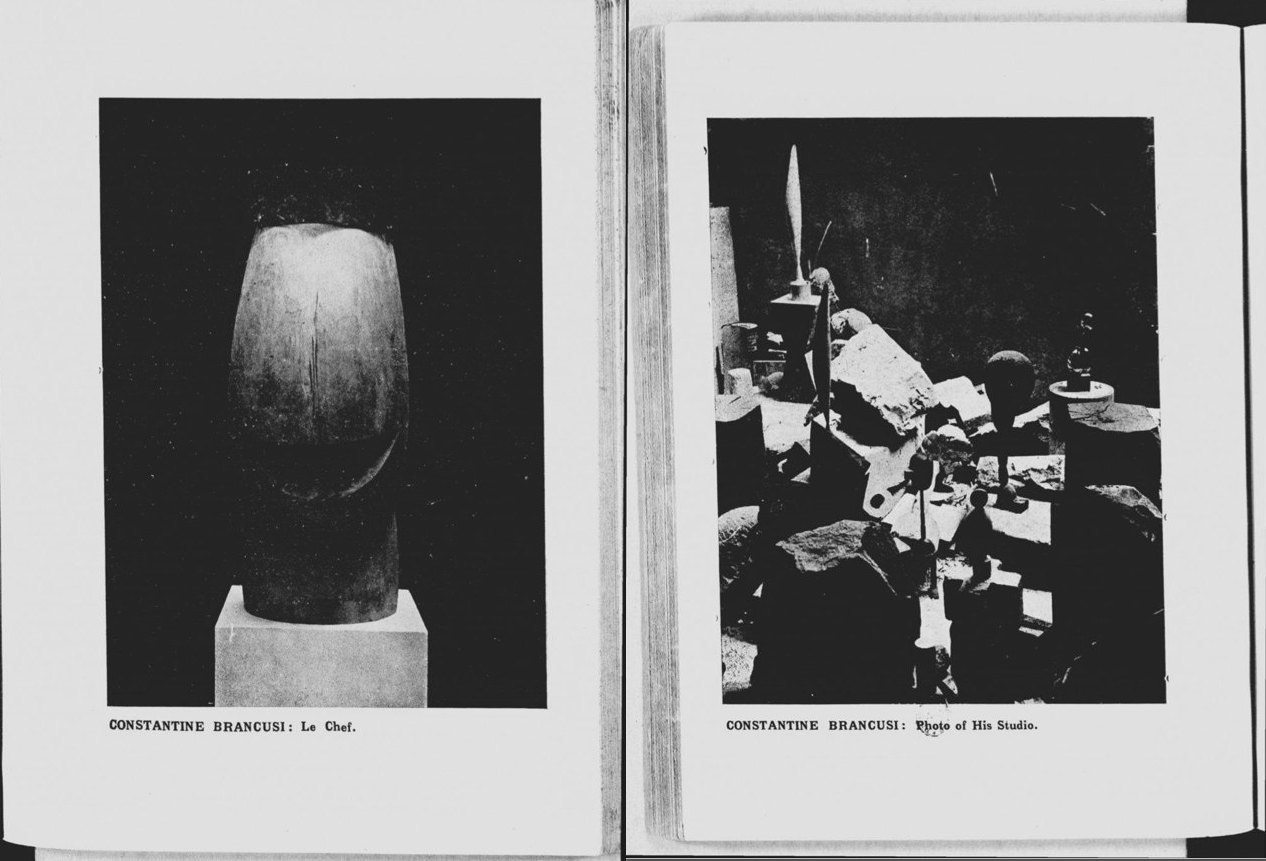

Les pages Brancusi précédant celles des Fluviana à l’intérieur de la revue Transition n°16-17.

Les pages Brancusi précédant celles des Fluviana à l’intérieur de la revue Transition n°16-17.

Les pages Fluviana intercalées, et non paginées (elles ne sont pas répertoriées dans le sommaire général de la revue, comme si elles étaient dissimulées et à trouver parmi les pages de l’ouvrage).

Les pages Fluviana intercalées, et non paginées (elles ne sont pas répertoriées dans le sommaire général de la revue, comme si elles étaient dissimulées et à trouver parmi les pages de l’ouvrage).

Les photographies montrent un déplacement : celui d’objets d’un contexte à un autre (à l’image des poèmes “trouvés” de Tristan Tzara (note 2)). La revue Transition elle-même mériterait une étude plus approfondie tant elle est représentative de la méthode associative mise en avant par La Pébipologie : on y trouve de la broderie (n°4), de la sculpture Aztèque (n°5), des sculptures d’art brut, etc. parmi des sculptures de Brancusi, des œuvres de Braque, de Calder, de Samuel Beckett, de Gertrude Stein, etc.

La revue, associée à une dimension de catalogue, devient ainsi une sorte d’exposition imaginaire (pour reprendre la façon de dire et de penser d’André Malraux). D’ailleurs, on pourrait également prolonger une telle étude auprès d’une autre revue datant à peu près de la même période : Documents (animée par Henri-Georges Rivière et par Georges Bataille). C’est sans doute ainsi, au travers d’une telle méthode de terrain, que, pour James Joyce, le travail d’écriture de l’époque, d’abord intitulé comme il le faut Work in Progress, deviendra Finnegans Wake.

En aparté, il est possible qu’une perspective à prendre réside dans le fait que les Fluviana apparaissent comme une réponse aux sculptures de Brancusi, placées photographiquement dans des pages concomitantes à l’intérieur de la revue. Sculptures vs sculptures.

Quant aux écritures sur des objets, trouvés ou pas, et ceci sans faire référence directement aux Fluviana qui, elles, ne contiennent pas d’écritures mais y font référence, nous ne pouvons que nous retourner vers les ready-mades de Marcel Duchamp. Mais cela est une autre histoire ; quoique, en se penchant un petit peu plus sur cette production impromptue de James Joyce, on verra qu’elle dialogue en effet avec celles de Duchamp.

Pour cela, reportons-nous à l’étude du Pr. Dr. Christa-Maria Lerm Hayes, publiée dans son livre “Joyce in Art : Visual Art Inspired by James Joyce” (The Lilliput Press Dublin 2004) et spécialement le chapitre “James Joyce as a Visual Artist” :

Ainsi, [on peut] commenter les procédures utilisées par Joyce dans Work in Progress, car il sous-estimait habituellement la nature artisanale de son travail et prétendait ne s’appuyer que sur du matériel trouvé. La référence à l’art brut souligne l’absence de distinction entre « haut » et « bas » dans les procédures de Joyce au sein de son œuvre littéraire.

Les Fluviana sont des objets que l’on pourrait potentiellement trouver sur les plages de la baie de Dublin, facteur à ne pas sous-estimer avec Joyce. Ils sont ce que « l’enfant d’un strandlooper » (FW 110.31–32) et le « beachwalker » (ibid. 36) auraient pu trouver. (voir note 3) […]

Les Fluviana sont petits et ont un attrait haptique. […] La synesthésie a toujours été l’une des préoccupations de Joyce, le chapitre “Anna Livia” [Plurabelle] prouvant l’intérêt continu de l’écrivain à faire appel à de nombreux sens à l’époque de la publication de Fluviana. Parce que la synesthésie peut être utilisée pour unir le monde, les Fluviana peuvent se porter garant des ambitions universalistes de Joyce.

[Dans Finnegans Wake] la métamorphose en arbre et en pierre des lavandières sur les rives de la Liffey, aidées et représentées par le langage fluide et rythmé de la rivière, trouve une correspondance visuelle, conceptuelle et haptique idéale dans les pièces de bois flotté en forme de coureur ou de homard que l’on remarque dans les Fluviana. L’arbre et l’eau se sont combinés pour façonner ces objets qui ressemblent à des êtres vivants. Il pourrait aussi y avoir une correspondance avec son autre livre Ulysse, puisque dans « Proteus » Joyce a exploré le langage de la nature en laissant « parler » la mer et les rochers. De plus, à un autre endroit, Bloom ramasse un bâton (de bois flotté ?) sur la plage et écrit avec sur le sable.

Dans la terminologie liée la sculpture, les Fluviana sont des « sculptures involontaires ».

On trouvera également un article d’Eugène Jolas daté de 1929 et qui décrit les Fluviana :

Les photos publiées dans ce numéro ont été découvertes par M. James Joyce lors d’une visite à Raitenhaslach, en Autriche, l’été dernier. Ils représentent des racines d’arbres ramassées par un habitant […] et échouées dans la rivière Salzach. Certains des noms qu’il a donnés à ces curieuses formations de la nature sont : « Serpent qui séduisit Eve » ; « Hydre à neuf têtes » ; « Chien de mer » ; « araignée de mer » ; « Sangsue »; « Tête de Gazelle » ; « Tête de mammouth » ; « Anguille de rivière » ; « Pied bot » ; « Pied plat »; « Bâton du juif errant » ; « Lézard » ; « Sable-Vipère » ; « Escargot »; « Clou de l’arche de Noé » ; « Mlle de la mer » ; « Roi Serpent avec Petite Couronne d’Or » ; « Oreille de cochon » ; « Tenailles » ; « Langouste de mer ». Il a également collecté des pierres façonnées et échouées dans la rivière et leur a donné des noms tels que ceux-ci: « Adam’s Shoe-Last » ; « Le fer plat d’Eve » ; « Cœur (perdu à Heidelberg) » ; « Pierre des sages". Ils ont été photographiés par Adolph Fischer de Salzbourg.

(Eugene Jolas, Glossary, in revue Transition : An International Quarterly for Creative Experiment, n° 16-17, juin 1929, p. 328).

Fluviana, le phoque.

Fluviana, le phoque.

Fluviana, le pied, le homard.

Fluviana, le pied, le homard.

Fluviana, l’hydre, le pied, le homard, le coureur.

Fluviana, l’hydre, le pied, le homard, le coureur.

Fluviana, le pied, la tête de gazelle.

Fluviana, le pied, la tête de gazelle.

.

.

Tavara Fuente Jorp

Réf. :

- https://www.christamarialermhayes.eu/books.html

- https://www.christamarialermhayes.eu/uploads/6/1/0/5/61051763/joyce-in-art-27-62.pdf

- https://www.goldenthreadgallery.co.uk/event/performance-art-northern-ireland/

- https://www.wikiwand.com/fr/Transition_(revue)

- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6241490w (revue Transition n°16-17, juin 1929)

Notes de bas de page :

(note 1) — L’art invisuel est défini par Alexandre Gurita comme : « un nouveau genre d’art qui se concrétise autrement qu’en une œuvre d’art. Il offre ainsi aux artistes de multiples possibilités de travail et d’ouvertures ». http://www.revuedeparis.fr/l-art-invisuel-qu-est-ce-que-c-est/ ; http://www.revuedeparis.fr/art-visuel-versus-art-invisuel/ . De son côté Éric Létourneau avance que : « Les artistes qui pratiquent l’invisuel inscrivent leur travail dans une démarche qui implique la fusion de l’art avec la pratique quotidienne de l’existence. » http://www.revuedeparis.fr/une-geotransgression-deterritorialisee-la-biennale-de-paris-une-biennale-in/

(note 2) — Pour faire un poème dadaïste de Tristan Tzaza (pseudonyme de Samuel Rosenstock), in Sept Manifestes, Éditions du Diorama, Jean Budry & Cie, 1924 : « Pour faire un poème dadaïste / Prenez un journal / Prenez des ciseaux / Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. / Découpez l’article. / Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. / Agitez doucement. / Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre dans l’ordre où elles ont quitté le sac. / Copiez consciencieusement. / Le poème vous ressemblera. / Et vous voici un écrivain infiniment original et d’une sensibilité charmante, encore qu’incomprise du vulgaire. »

(note 3) — Strandlooper - membre d’un peuple apparenté aux Bushmen et aux Hottentots, vivant sur les rives sud de l’Afrique du Sud depuis la préhistoire jusqu’au présent millénaire ; un vagabond + strandlooper (néerlandais) - (beach-walker) marcheur sur la plage (réf. FW, Book I, Chapter 5) ; un nom collectif pour les différents types de scolopacidés et bécasseaux : bécasseau d’Alaska, bécasseau minute, bécasseau variable, bécasseau maubèche et le bécasseau sanderling. http://www.finwake.com/1024chapter5/fw05.htm

(à suivre…)

partie 1 — (l’objet lui-même)

partie 2 — (l’ostracon)

partie 3 — (les Fluviana)

partie 4 — (les bois flottés)

partie 5 — (l’objet trouvé)

.

.

- Catalogue des histoires pébipologiques :

.

.

- pébipologie

- éditions

- histoire de l'art

- littérature

- joyce

- transition

- documents

- malraux

- bataille

- brancusi

- duchamp

- jolas

- art invisuel

- tzara

- les sculptures

- hyéroglyphe