LE PROJET NEUF

2022-03-29 - L'élément pébipologique n°20220329 - part.2

Mars 2022. Récupération de l’élément n°20220329 au classement pébipologique.

(article en cours de rédaction pour L’Atlas documentaire et iconographique de La Pébipologie, secteur Éditions du P9. Fiche n°20220329)

.

Partie 2

L’OSTRACON DU P

par Peter Junof

L’élément MANY BUC trouvé sur le terrain ne peut que s’apparenter à un ostracon (ou ancêtre de notre actuel post-it).

Nous ne donnerons pour l’heure qu’une définition afin d’aborder ce chapitre :

Un ostracon, au pluriel ostraca (ὄστρακον ostracon, pluriel ὄστρακα ostraca), est, dans l’Antiquité, un tesson de poterie ou un éclat de calcaire utilisé comme support d’écriture. Le terme désigne au départ la coquille d’huître en grec ancien, mais son sens évolue assez rapidement par analogie formelle.

À Athènes, dans la Grèce antique, le bannissement de la Cité était prononcé par une assemblée dont chaque membre pouvait écrire sur un tesson de poterie l’identité de l’homme politique (par exemple, « Thémistocle, fils de Néoclès ») qu’il voulait voir éloigner de la ville, et la procédure qui aboutissait à cet éloignement si un nombre suffisant de citoyens avait voté pour l’exil était appelée ostracisme. De nombreux jetons d’ostracisme ont été retrouvés à Athènes. À l’origine ces tessons étaient des coquilles d’huître (en grec ancien ὄστρακον / ostrakon, « coquille »), plus exactement la face intérieure du côté plat de la coquille des huîtres, également utilisé pour une meilleure visibilité des votes à main levée. Non seulement ce matériau était facile à graver lisiblement, mais encore cette gravure n’était visible qu’un certain temps. Dans le cas du bannissement, la disparition de cette gravure marquait la fin du ban, la personne concernée en était avertie et retrouvait le droit de prendre part à la vie de la communauté dont elle avait été ainsi bannie.

Ostrakon portant le nom de Thémistocle, 490-480 ou vers 460 a. C. Musée de l’Agora antique d’Athènes. ΘΕΜΙΣΘΟΚΛΕΣ ΝΕΟΚΛΕΟΣ [Themistocles, son of Neocles].

Ostrakon portant le nom de Thémistocle, 490-480 ou vers 460 a. C. Musée de l’Agora antique d’Athènes. ΘΕΜΙΣΘΟΚΛΕΣ ΝΕΟΚΛΕΟΣ [Themistocles, son of Neocles].

On pouvait écrire de différentes manières sur les ostraca, soit en pratiquant une gravure, par des incisions, soit, bien plus souvent, en utilisant de l’encre et un calame ou, plus rarement, une plume, comme sur du papier moderne. Réutilisant un matériau destiné au rebut – fragments de céramiques et d’amphores, éclats de pierre –, la pratique de l’ostracon permettait de trouver un support d’écriture bon marché, bien que peu pratique. Elle était donc surtout utilisée pour des usages éphémères de l’écriture : vote, brouillon, document peu important (aide-mémoire, liste de courses, lettre), bref rapport administratif ou militaire ; ou encore pour un usage ludique, etc. Après usage, les ostraca étaient généralement jetés au dépôt d’ordures. Ainsi, à la différence des inscriptions et de l’écriture sur papyrus, l’ostracon n’était pas fait pour durer et mentionne donc rarement directement de grands faits historiques. Il permet en revanche de pénétrer le quotidien des habitants de l’Antiquité, à la manière de certains papyrus.

Si les tessons de céramiques se conservent bien, ils peuvent être brisés et devenir illisibles. Par ailleurs, les conditions de conservation des sites archéologiques ne permettent pas le maintien de l’encre qui était utilisée pour écrire sur les ostraca. Les ostraca lisibles se retrouvent en général sur les sites archéologiques des pays les plus chauds et les plus secs : Égypte, Libye, Syrie. Le fait qu’on trouve les ostraca dans les dépotoirs explique aussi que les archéologues les aient longtemps négligés ou ignorés.

En Égypte antique, ce terme est appliqué à des éclats de calcaire ou des fragments de poterie sur lesquels le scribe, ou l’apprenti scribe, inscrivait un texte ou faisait un dessin rapide. À l’opposé, on distingue également des ostraca constituant des œuvres d’art à part entière, faisant l’objet d’un tracé et d’une mise en couleur particulièrement soignés, et qui, dans l’ensemble, constituent une œuvre achevée. La qualité de tels ostraca incite à penser qu’il s’agit du travail de « scribes des contours », dont les dynasties les plus importantes se distinguent à l’époque ramesside. Les ostraca figurés sont pour la plupart datés du Nouvel Empire (d’environ -1550 à -1079) et plus particulièrement de la XIXe à la XXe dynastie.

Pour l’Égypte gréco-romaine, la papyrologie est la science qui étudie les textes grecs, latins et démotiques contenus non seulement sur les papyrus mais également sur les ostraca. (Source : Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostracon )

C’est en 2004/2005 qu’une équipe de chercheurs a découvert, en Haute Egypte, entre Louqsor et Assouan, des gravures rupestres ou pétroglyphes, tracés à l’air libre, sur les falaises abruptes. Remontant au Paléolithique tardif, ces vestiges accusent, à tout le moins, 11 000 ans d’âge. Figures réalistes d’animaux - de l’auroch à l’hippopotame et aux oiseaux aquatiques, aux poissons -, de quelques figures féminines aussi, le site de Qurta s’est avéré riche et sans doute contemporain des grottes européennes d’Altamira et Lascaux. Cette découverte témoigne de la présence du dessin en Egypte depuis les temps les plus reculés, alors qu’il n’y avait ni pharaons, ni hiéroglyphes. Parmi eux, de nombreux “ostraca”, morceaux de gravats dessinés et peints, illustrant l’environnement de populations éprises de figures divines, légendaires ou quotidiennes. En 1930, Jean Capart, un égyptologue belge, réussit à en obtenir quelques dizaines. Exemple de figure : une “Souris buvant au siphon” ou des “Animaux musiciens”. Ce qui prouve l’amplitude de sujets évoqués non sans humour. (Source : https://www.lalibre.be/culture/arts/2013/10/02/ostraca-et-dessins-egyptiens-NGGXKDDTIZATLB3V2RVVILNOL4/ )

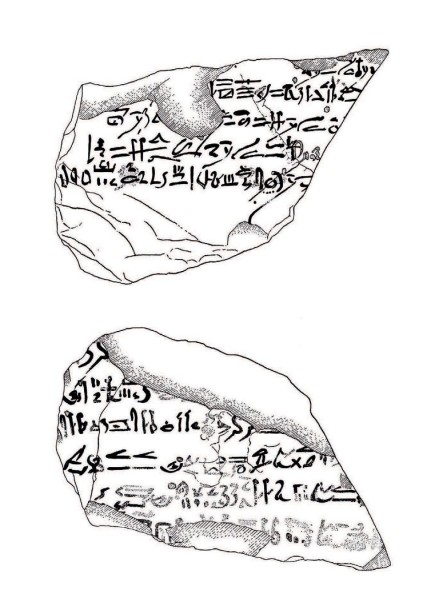

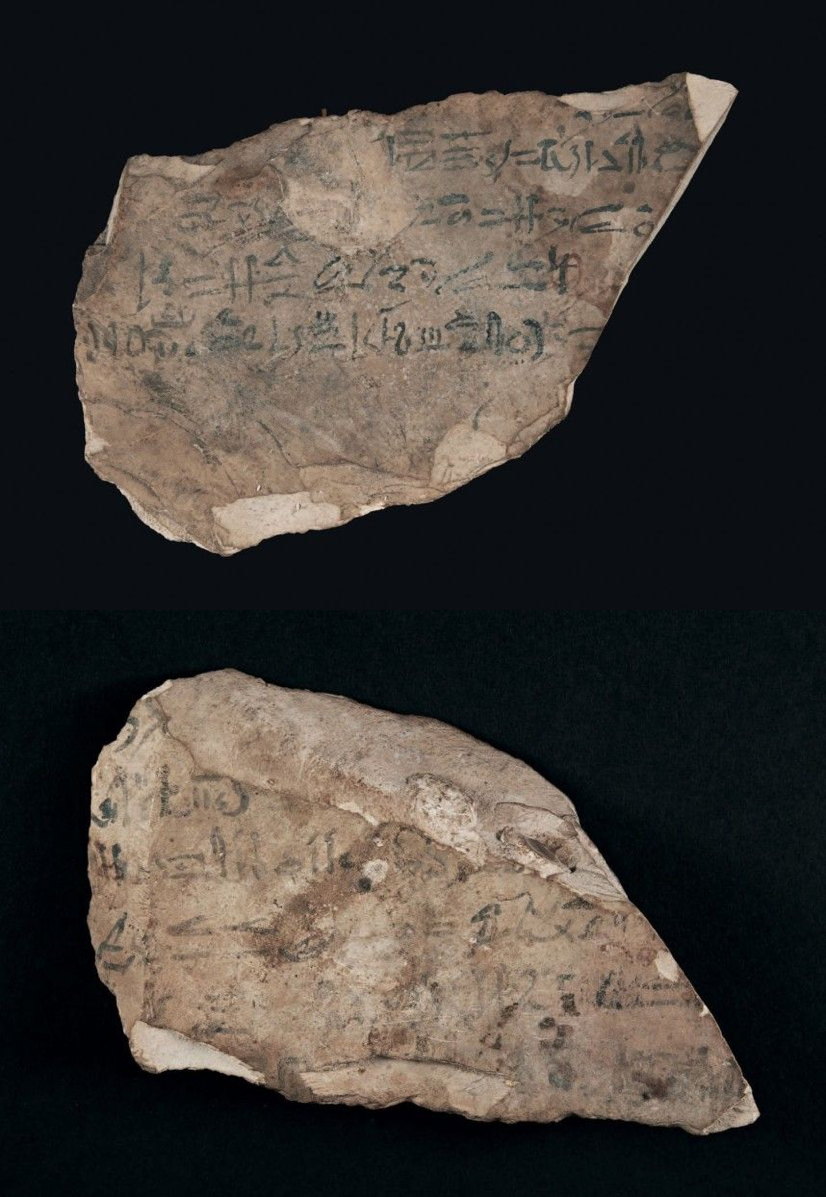

LE CONTE DE SINOUHÉ. OSTRACON VARILLE. Ostracon inscrit sur les deux faces de deux textes hiératiques: - Recto: Le conte de Sinouhé. 5 lignes de texte (parallèles: papyrus Berlin 10499, 51-60 et papyrus Berlin 3022, 27-36). Traduction: [J’allais avec lui chez les gens de sa tribu] et il me traitèrent bien. [Un pays me donna à un autre pays. Je partis de Byblos et retournais à Quédem] où je passais un an et demi. Alors Âmounenchi - [c’était le prince du Réténou supérieur - m’emmena, en me disant: “Tu seras bien avec moi, car tu entendras] la langue de l’Égypte.” Il disait cela parce qu’il connaissait [mon caractère], et qu’il avait entendu [parler de ma sagesse. Des Égyptiens qui étaient là avec lui, avaient rendu témoignage sur moi]. (…) le [xème] mois de la saison shémou, le 28ème jour. Il me dit: “Pourquoi donc es-tu venu ici? [Que s’est il passé à la cour?”] Alors je répondis: “Le roi Séhétepibrê était parti pour l’horizon et [on ne savait pas ce qui pouvait arriver].” - Verso: Hymne à une divinité. 6 lignes de texte. Traduction: […] dans les pays méridionaux; Seigneur […] la déesse Renenet (?), étant précise et complète; […] dissipant le trouble; le Seigneur de la fureur […] qui massacre (?) le peuple du soleil; le Seigneur rayonnant (?) […]. Encre noire et rouge sur calcaire. Fragment, éclats et usures visibles. Égypte, Deir el-Médineh, XIXe dynastie. H_11,5 cm L_18 cm Ancienne collection Alexandre Varille (1909-1951), acquis à Louxor début 1935. Offert par Alexandre Varille à Jacques Jean Clère dans les années 1940. Collection Jacques Jean Clère (1906-1989). Offert par Irène Clère (1915-2008) à l’actuel propriétaire (Pierre Bergé). (Source : https://www.pba-auctions.com/lot/78431/6722287 )

.

Peter Junof

.

.

Réf. :

- https://theostracon.net/

- https://www.lotsearch.net/lot/le-conte-de-sinouhe-ostracon-varille-ostracon-inscrit-sur-les-deux-faces-32032962?orderBy=&order=DESC&view=grid

- http://egyptomusee.over-blog.com/2018/03/de-la-navigation-egyptienne-considerations-liminales-4.le-roman-de-sinouhe.html

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte_de_Sinouh%C3%A9

.

.

(à suivre…)

partie 1 — (l’objet lui-même)

partie 2 — (l’ostracon)

partie 3 — (les Fluviana)

partie 4 — (les bois flottés)

partie 5 — (l’objet trouvé)