LE PROJET NEUF

2019-12-18 - apparition : salle d'essais : les magnolias (3)

.

(quelques références contemporaines :)

.

.

John Baldessari

John Baldessari, “Fissures (Orange) and Ribbons (Orange, Blue): With Multiple Figures (Red, Green, Yellow), Plus Single Figure (Yellow) in Harness (Violet) and Balloons (Violet, Red, Yellow, Grey)”, 2004.

John Baldessari, “Fissures (Orange) and Ribbons (Orange, Blue): With Multiple Figures (Red, Green, Yellow), Plus Single Figure (Yellow) in Harness (Violet) and Balloons (Violet, Red, Yellow, Grey)”, 2004.

“Très tôt, j’ai commencé à collecter des photos de films. Je me suis vite aperçu que les neuf dixièmes de ces photos représentaient des scènes de violence : des morts, des bagarres au pistolet, des blessés, des règlements de compte… Je n’avais jamais réalisé à quel point la violence fait partie intégrante du langage cinématographique. Ces images n’avaient rien à voir avec la réalité ! J’ai commencé à les organiser dans des compositions très classiques jusqu’à ce qu’elles perdent leur violence."

De la photographie comme “art moyen” au cinéma comme “art du commun”, John Baldessari (1931-2020) explore et expérimente les textures, les moyens de fabrication. Il expérimente le réel où chaque action donne naissance à une image. Cinéma et peinture commencent à raconter une histoire commune. Les œuvres se construisent comme des scénarios. Sérialité, reprise du même élément, scansion, autant de recettes empruntées à l’“industrie” cinématographique. Jouant sur la digression (Tristram Shandy ou Don Quichotte sont les œuvres littéraires préférées de Baldessari) et les récits fallacieux, Baldessari aime conduire le regardeur-lecteur sur des sentiers où il s’égare. Un peu comme dans une histoire de détective, le cheminement est aussi savoureux que la fin de l’énigme.

Baldessari parvient alors à cet état d’au-delà du désir dont il parle à propos de Joyce, c’est à dire des œuvres qui font la synthèse entre l’arrêt sur image (film still) et la construction structurée comme une histoire (parabole). L’image prélevée de son contexte originel permet au spectateur d’apporter sa propre charge émotionnelle. À partir du milieu des années 80, le masquage et le jeu avec des éléments architecturaux dans les pièces, inaugure une nouvelle impulsion. L’oblitération des figures et les découpes colorées proviennent de l’expérience faite par Baldessari lors d’une séance de cinéma quand une personne se levant avant la fin s’est découpée sur l’écran un court instant. L’ambiguïté des formes découpées rejoint celle des ombres portées. Cette suspension de croyance, ce doute face aux images est à rapprocher de la théorie des rêves de Freud, selon lequel l’évidence première d’une image de rêve peut se révéler contraire.

.

.

Runo Lagomarsino

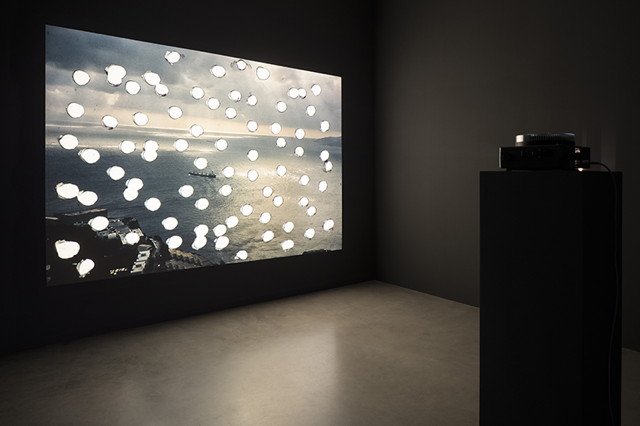

Runo Lagomarsino, Sea Grammar, vue d’installation, 2015 (diapositives). © Runo Lagomarsino © Photo Agostino Osio.

Runo Lagomarsino, Sea Grammar, vue d’installation, 2015 (diapositives). © Runo Lagomarsino © Photo Agostino Osio.

- https://www.runolagomarsino.com/works/sea-grammar

- Un son qui suit la transformation de la mer à travers l’accroissement de trous dans l’image. La première image de ce qui semble être une mer amicale et invitante est répétée avec d’abord quelques trous puis de plus en plus de trous perforant la mer, et créant un vide. À la fin, l’image disparaît presque. Et l’union des petits trous crée une lumière puissante. Et il ne reste que la lumière. (Runo Lagomarsino, (1977-…))

Nan Goldin

Nan Goldin, Nan & Brian in Bed, NYC, 1983.

Nan Goldin, Nan & Brian in Bed, NYC, 1983.

- Ballad of the Sexual Dependency de Nan Goldin

- À rebours du portrait de famille traditionnel, Nan Goldin (1953-…) réalise avec The Ballad of Sexual Dependancy, l’album-souvenir de ses proches. Elle commence à la fin des années 1970 à photographier la jeunesse qui l’entoure, sans chercher à dissimuler l’angoisse, la mort, la violence, le sexe ou la drogue. C’est au sous-sol des bars et des clubs new-yorkais, en musique, qu’elle dévoile ses diapositives au public. Son œuvre évolue sur plus de quinze ans avant d’être finalement exposée au MoMa de New York en 2005. Au final, près de 700 diapositives sont projetées, accompagnées d’airs d’opéra ou de chansons du Velvet Underground. Comme une fête infinie, immortalisée sous tous les angles par Nan Goldin.

Marcel Broodthaers

Marcel Broodthaers, Bateau Tableau, 1973.

Marcel Broodthaers, Bateau Tableau, 1973.

- Des planches dessinées aux vidéoprojecteurs, l’image est un support privilégié pour l’enseignant qui peut ainsi matérialiser l’objet de son cours. Si les diapositives ont fait les grandes heures de l’Éducation nationale et ont marqué des générations d’étudiants en histoire de l’art, elles n’ont pas non plus laissé indemne Marcel Broodthaers. L’artiste belge (1924–1976), adepte du pastiche et de la critique institutionnelle, nous propose ainsi une parodie d’analyse d’œuvre à partir d’une toile quelconque dénichée en brocante. Est-ce le regard qui fait l’œuvre ? Le tableau n’existe plus que par ses reproductions et les détails de la marine se succèdent, sans commentaire. L’image a parlé.

Jean-Marc Bustamante

Jean-Marc Bustamante, série Tableaux, 1978-1982, c-print, 103x130 cm. Bustamante entend produire des tableaux photographiques, l’équivalent de peintures avec l’outil photographique, comme en témoignent leur grand format et l’utilisation de négatifs en couleur.

Jean-Marc Bustamante, série Tableaux, 1978-1982, c-print, 103x130 cm. Bustamante entend produire des tableaux photographiques, l’équivalent de peintures avec l’outil photographique, comme en témoignent leur grand format et l’utilisation de négatifs en couleur.

- http://phototheoria.ch/up/bustamante_jeanmarc.pdf

- À partir de 1978, Jean-Marc Bustamante (1952-…) réalise des photographies couleur, de grand format, qu’il intitule Tableaux. Ce sont principalement des paysages, genre traditionnel descriptif, des images de sites sans qualités particulières, à la lisière des villes, dans le sillage des impressionnistes qui travaillaient à Argenteuil ou à Saint-Ouen.

James Coleman

James Coleman, Working Arrangement—horoscopus, 2004, eight-channel video installation, color and black-and-white, sound, 54 minutes.

James Coleman, Working Arrangement—horoscopus, 2004, eight-channel video installation, color and black-and-white, sound, 54 minutes.

James Coleman, Slide Piece, 1972-1973, diaporama et narration sonore, https://www.mariangoodman.com/artists/36-james-coleman/works/38917-james-coleman-slide-piece/.

James Coleman, Slide Piece, 1972-1973, diaporama et narration sonore, https://www.mariangoodman.com/artists/36-james-coleman/works/38917-james-coleman-slide-piece/.

- la projection de James Coleman propose la répétition d’une même diapositive : une vue quelconque d’une place milanaise. Chaque passage est l’occasion d’un commentaire précis et analytique, proche du ridicule d’un exposé d’histoire de l’art et de l’humour d’une description à la Pérec, mais aussi fragmentaire, ne rendant compte que d’un détail spécifique de l’image, jamais de sa totalité. Seul l’accumulation et la durée permettent d’entrevoir la possibilité d’une compréhension générale.

James Coleman, Slide Piece, 1972-1973, et Living and Presumed Dead, 1983-1985. Diaporamas avec narrations sonores.

James Coleman, Slide Piece, 1972-1973, et Living and Presumed Dead, 1983-1985. Diaporamas avec narrations sonores.

James Coleman, Carosello, 1972. Photographie.

James Coleman, Carosello, 1972. Photographie.

- Carosello est une des toutes premières pièces incluant un projecteur de diapositives dans l’oeuvre de James Coleman (1941-…), artiste dont le nom est étroitement associé à l’histoire de l’image fixe projetée dans l’art contemporain. Elle se compose de deux groupes d’images. Le premier est constitué d’une série de six diapositives projetée en boucle, ces boucles formant individuellement des petits cycles à l’intérieur de chacun des tours complets du carrousel à diapositives. Le second est un ensemble de photographies en couleur dont le nombre peut varier. Les images projetées montrent un manège en train de tourner, tandis que les photographies présentent des vues statiques d’un parc. Dans les deux cas, les images sont floues. (Source : https://www.erudit.org/fr/revues/im/2014-n24-25-im02279/1034169ar/)

- James Coleman, Photograph, 1998-1999, diaporama avec narration sonore, https://www.mariangoodman.com/artists/36-james-coleman/works/39517-james-coleman-photograph/

- James Coleman, Seeing for Oneself, Edition 3/3, 1987-88, diaporama avec narration sonore, https://www.mariangoodman.com/artists/36-james-coleman/works/22655-james-coleman-seeing-for-oneself-edition-3-3/

Dan Graham

Dan Graham, Project for Slide Projector, 1966-2005 (diapositives), © Dan Graham, courtesy Marian Goodman Gallery. Collection- Astrid Ullens de Schooten – Fondation A. Stichting- Bruxelles.

Dan Graham, Project for Slide Projector, 1966-2005 (diapositives), © Dan Graham, courtesy Marian Goodman Gallery. Collection- Astrid Ullens de Schooten – Fondation A. Stichting- Bruxelles.

- https://www.47orchard.org/exhibition/Part_Two.html

- Project for Slide Projector de Dan Graham (1942-2022) est constitué d’un projecteur à diapositives comportant quatre-vingt images issues du reflet de l’artiste se photographiant sur une boîte transparente faite de plaques de verre. Le travail de Dan Graham, à travers l’usage fréquent du miroir, de l’image vidéo à « effet-retard » et de la transparence du verre, est emblématique d’une recherche sur la perception. Le spectateur devient acteur de l’œuvre, en faisant l’expérience de son déplacement, de la modification de ses points de vue, du changement de l’espace par les jeux de reflets et de lumière.

Robert Smithson

Robert Smithson, Hotel Palenque, 1969, 35mm slide projection (detail).

Robert Smithson, Hotel Palenque, 1969, 35mm slide projection (detail).

- Cette conférence-diaporama, enregistrée à l’époque, porte sur le travail réalisé à Palenque (Mexique) en 1969. Elle a été publiée dans son intégralité pour la première fois, pour le moins tardivement : Robert Smithson, « Hotel Palenque. 1969-1972 », Parkett, n° 43, 1995, p. 117-132.

- Le 24 janvier 1972, debout sur la scène de l’Auditorium des Beaux-Arts de l’Université de l’Utah, Robert Smithson (1938-1973) a présenté Hotel Palenque à un public d’environ 250 étudiants, professeurs et membres de la communauté. Dans son discours, Smithson a montré des diapositives d’un vieil hôtel en bordure de route en ruine dans la région du Chiapas au Mexique, qu’il avait visité avec sa femme, l’artiste Nancy Holt, et la galeriste Virginia Dwan en 1969. Dans une présentation de diapositives de 42 minutes, Smithson qui, selon Robert Bliss, était accompagné d’un verre de scotch, raconta 31 photographies qu’il avait prises de l’hôtel à la manière d’un diaporama de vacances en famille, passant d’une diapositive à l’autre, analysant les bâtiments et le parc d’une manière manière impassible.

- This is sort of the door. At first you notice right at the back that it’s green, right? There’s not really much you can say about it, I mean it’s just a green door. We’ve all seen green doors at one time in our lives. It gives out a sense of universality that way, a sense of kind of global cohesion. The door probably opens to nowhere and closes on nowhere so that we leave the Hotel Palenque with this closed door and return to the University of Utah. — “C’est un peu la porte. Au début, vous remarquez juste à l’arrière que c’est vert, non ? Il n’y a pas vraiment grand-chose à dire à ce sujet, je veux dire que c’est juste une porte verte. Nous avons tous vu des portes vertes à un moment de notre vie. Cela donne un sens d’universalité de cette façon, un sens d’une sorte de cohésion mondiale. La porte ne s’ouvre probablement sur nulle part et ne se referme sur nulle part si bien que nous quittons l’Hôtel Palenque avec cette porte fermée et retournons à l’Université d’Utah.” (Robert Smithson, Hotel Palenque, January 24, 1972, Fine Arts Auditorium, University of Utah)

- Here we have some bricks piled up with sticks sort of horizontally resting on these bricks. And they signify something, I never figured it out while I was there but it seemed to suggest some kind of impermanence. Something was about to take place. We were just kind of grabbed by it. — “Ici, nous avons des briques empilées avec des bâtons reposant horizontalement sur ces briques. Et ils signifient quelque chose, je ne l’ai jamais compris pendant que j’étais là-bas, mais cela semblait suggérer une sorte d’impermanence. Quelque chose était sur le point de se produire. Nous étions juste en quelque sorte saisis par cela.” (Robert Smithson, Hotel Palenque, January 24, 1972, Fine Arts Auditorium, University of Utah)

- “Vous devriez comprendre le point que j’essaie de faire valoir, ce qui n’a aucun sens en fait”, commente Smithson. Pourtant, Hotel Palenque est cohérent avec l’intérêt de l’artiste pour l’entropie, les échelles de temps humaines contre géologiques et l’impact humain sur le paysage en ce sens qu’il élève les espaces banals de l’hôtel en décomposition comme des lieux d’importance, en accordant une attention particulière aux détails des rejets. briques, murs non construits et piscines vides. Rarement autant d’attention a été portée à un bâtiment délabré ! De plus, Smithson ignore ostensiblement les célèbres ruines mayas de Palenque, ne les mentionnant qu’une seule fois : « Si vous pouviez voir réellement là-bas, vous pourriez à distance être en mesure de ramasser un fragment des ruines de Palenque, les temples… les choses que nous sommes allés voir là-bas, mais vous ne verrez aucun de ces temples dans cette conférence ». Bouleversant les attentes du public, cette étude chaotique mais aiguë d’un bâtiment délabré a dû être une rencontre assez intéressante pour les étudiants et professeurs d’architecture.

- (Source : https://umfa.utah.edu/smithson-is-elsewhere)

Bertrand Gadenne

Bertrand Gadenne, Les Papillons, 1988 © 2017, ProLitteris, Zurich / Bertrand Gadenne / Collection du Musée de l’Elysée, Lausanne.

Bertrand Gadenne, Les Papillons, 1988 © 2017, ProLitteris, Zurich / Bertrand Gadenne / Collection du Musée de l’Elysée, Lausanne.

- le plasticien français, Bertrand Gadenne (1951-…), utilise la projection depuis les années 1980. Si les supports ont évolué dans son travail – la vidéo se substitue parfois à la diapositive – son univers poétique reste inchangé. Les Papillons (1988) est une projection, comme son nom l’indique, de deux papillons. À travers cette installation, il questionne le caractère éphémère de l’image. Avec ses papillons, il invite également le public à participer, à faire l’œuvre. Le spectateur, en jouant avec l’image projetée – et en réalisant lui-même l’autofocus – donne vie aux papillons.

Ceal Floyer

Ceal Floyer (1968-…), Overhead Projection, 2006.

Ceal Floyer (1968-…), Overhead Projection, 2006.

.

.

Interview with Darsie Alexander, Curator, BMA, August 2004

- http://www.psupress.org/books/titles/0-271-02541-7.html

- https://popularcultureelective.wordpress.com/2013/03/07/projected-projects-slides-powerpoints-nostalgia-and-a-sense-of-belonging/

-

During the 1960s and 1970s, public projection of slides became a vehicle for social and political activism. Slide projection’s portability made this possible, enabling artists (Krzysztof Wodiczko, for example) to project powerful, challenging images onto public buildings. When Lucy Lippard wanted to publicize the exclusion of women from the Whitney Annual of 1970, she projected slides against the surface of the museum to protest its curatorial policies. This application of slides as critical commentary had historical precedents: in the 1880s, the photographer Jacob Riis used slides of the urban poor to arouse the concern of people who might have been able to help.

-

The fact that the medium promotes a collective viewing experience is important for both artists and popular users. The act of looking at images, especially still photographs, generally involves a single spectator and a stationary object, but with slides you are often sitting in the same room with other people, sharing the experience with them. People who watch Nan Goldin’s The Ballad of Sexual Dependency, for example, find themselves on the same emotional roller coaster. It’s like the family slide show in a way; people participate in a joint emotional response to images of past events. Of course, the memories and feelings such a work stimulates are different for everyone, and that is the reason The Ballad is such a great piece. Marcel Proust as well as Ingmar Bergman have called attention to the mesmerizing power of the magic lantern shows they saw as children.

-

Projection is a mysterious process that evokes all kinds of fantasies. The ancient meaning of the term “to project” is related to the alchemical process for changing base metal into gold. Nearly every artist I interviewed remembers being fascinated by shadows on the wall as a kid, or lying in the dark using the beam of a flashlight to make patterns in the darkness. An artist like James Coleman extends this magical experience to viewers by manipulating the transformative properties of slides as images that are not quite real; indeed, the projections themselves are totally intangible.

-

Over the past five years, at least, PowerPoint presentations have supplanted slide shows. PowerPoint facilitates overlays, dissolves, syncopated fades, and collage. As consumers, we have become accustomed to a barrage of images and are easily bored. No matter how fancy your equipment, slide projection will always seem a slower, more regulated process. Slides and slide projectors are generally a monocular form of vision and, though users can combine projectors to multiply the frames they project, it is rare that people—including artists—use more than two. And please remember: anyone who would like to use a projector must go to the secondhand market. The last slide projector was manufactured in September 2004.

-

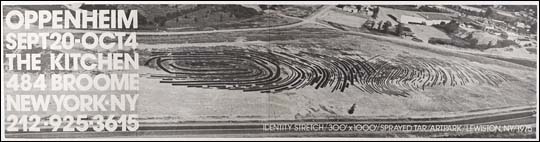

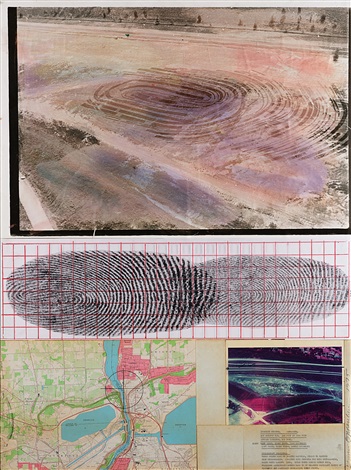

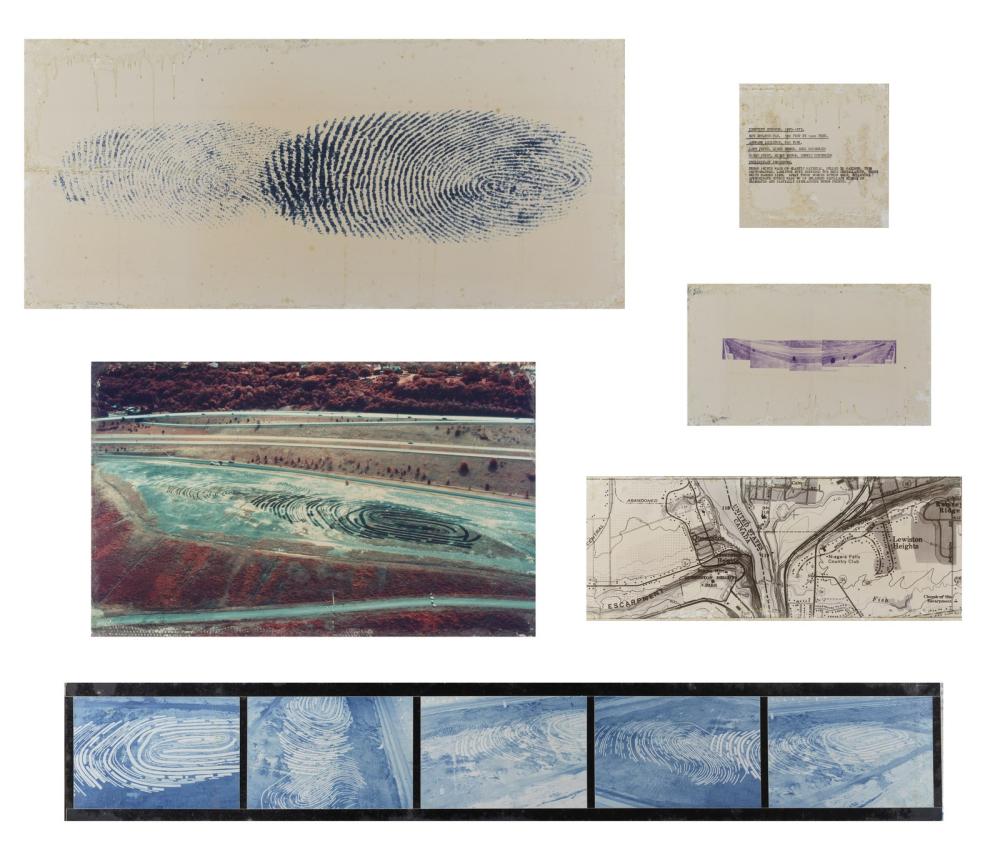

Dennis Oppenheim

- Identity Stretch de Dennis Oppenheim (1938-2011)n’est pas à proprement parler une image projetée. Néanmoins, comme nous allons le voir, l’oeuvre rappelle dans sa forme des propositions de l’artiste en vue de réaliser des projections géantes de diapositives sur le sol depuis un hélicoptère. De surcroît, on peut la rattacher à une série de réalisations d’Oppenheim dans lesquelles la question de l’empreinte est abordée en grande partie en passant par la médiation de projections. L’artiste englobe ces oeuvres sous l’appellation d’Identity Transfers, un intitulé qui fait explicitement écho à celui de Identity Stretch. Elles ont été produites en 1970, l’année même de la conception du projet d’empreinte digitale géante sur le sol de Lewiston. La première, qui est aussi la mieux connue, est documentée par un film 8 mm dans lequel on voit en gros plan la fille aînée d’Oppenheim, Kristin, transférer son empreinte digitale sur le pouce de son père, puis celui-ci toucher le pouce de son propre père pour un nouveau transfert d’empreinte, et, enfin, le pouce du grand-père toucher le sol.

- Dans le prolongement de cette expérience, l’artiste a ensuite adopté un protocole quasi scientifique pour la pièce Identity Transfer: Microprojections présentée en novembre 1970 à la Reese Palley Gallery de San Francisco. Après avoir fait fixer sur une lame de verre l’empreinte de son pouce droit trempé dans son propre sang, Oppenheim a projeté cette image en grand sur le mur de la galerie en se servant d’un microscope projecteur. À la même époque, l’artiste élabore sur un principe similaire un groupe de microprojections en se servant de spécimens biologiques de différente nature fixés sous verre : cellules sanguines, cheveux, épiderme. Ces éléments sont projetés simultanément sur le mur grâce à une batterie de microscopes projecteurs. Toutes ces oeuvres mettent explicitement en jeu le thème de l’empreinte. Mieux, dans le cas des Microprojections, on pourrait dire qu’elles court-circuitent la représentation avec une efficacité exemplaire par l’exhibition directe d’éléments prélevés sur le corps et à l’intérieur même du corps de l’artiste. Pour autant, le terme générique de « transfert » par lequel Oppenheim désigne ces travaux suggère en même temps l’idée d’un détachement, voire d’un décollement par rapport à l’empreinte, ce que met en exergue d’autre part la technique même de la projection lumineuse.

- Dans son étude des médias optiques, Friedrich Kittler résume de la manière suivante la différence entre ces deux inventions majeures que sont la camera obscura et la lanterne magique : dispositif précurseur de la photographie, la première a pour fonction l’enregistrement des images; la seconde, qui annonce les projecteurs de diapositives et les microscopes projecteurs tels ceux employés par Oppenheim, est quant à elle un Sendeapparatur, un appareil de transmission. Si l’importance de l’image indicielle chez Oppenheim est indéniable, l’intérêt de l’artiste pour la projection invite dans une même mesure à relever le caractère paradigmatique que revêt chez lui cette idée de transmission, en envisageant ce terme tant dans son rapport à la filiation qu’à l’émission (de lumière, d’énergie, etc.) et à la communication. La projection est ici envisagée comme servant à effectuer un déplacement de l’empreinte, au sens figuré comme au propre, autrement dit à interroger la notion d’image-contact sans pour autant nier sa pertinence ni même sa centralité. Simultanément, et en suivant notamment la piste de la communication à distance, il s’agit de montrer en quoi cette démarche, à l’inverse de l’approche indicielle, réintroduit l’idée de code.

- référence : https://www.erudit.org/fr/revues/im/2014-n24-25-im02279/1034160ar/

Dennis Oppenheim, Identity Stretch, 1970.

Dennis Oppenheim, Identity Stretch, 1970.

.

.

- Exposition de référence : « Diapositive – Histoire de la photographie projetée », musée de l’Elysée, à Lausanne (Suisse), 2017.

- https://journals.openedition.org/transatlantica/9107

- https://www.leseditionsnoirsurblanc.fr/catalogue/diapositive-histoire-de-la-photographie-projetee/

- https://elysee.ch/

.

.

.

- LAC

- salle d'essais

- histoire de l'art

- diapo

- baldessari

- lagomarsino

- goldin

- broodthaers

- bustamante

- coleman

- dan graham

- smithson

- gadenne

- floyer

- oppenheim

- sterne

- cervantès

- joyce

- freud