LE PROJET NEUF

2019-12-18 - apparition : salle d'essais : les magnolias (2)

.

(quelques références historiques :)

.

.

En 1850, la fortune des frères Frederick (1809–1879) et William (1807–1874) Langenheim est faite. Ces immigrés allemands, alors à la tête d’un modeste studio photo de Philadelphie, déposent le brevet du hyalotype, un dispositif qui permet de projeter une image en faisant passer la lumière à travers un positif fixé sur une plaque de verre. Dès l’année suivante, le procédé est popularisé à l’occasion de l’Exposition universelle. À l’heure où le cinéma n’existe pas encore, cette invention peu coûteuse se substitue aux lanternes magiques, dont les images projetées sont dessinées et colorées à la main. Elle se propage ainsi dans toutes les fêtes foraines des États-Unis, et se trouve rapidement utilisée à des fins pédagogiques.

C’est une histoire méconnue que celle des Life Models, ces saynètes réalistes photographiées en studio avec des acteurs. Apparues en 1870 en Grande-Bretagne, elles sont diffusées par l’Église réformée et les sociétés de tempérance pour sensibiliser les populations aux dangers de l’alcool. Lors des séances de projection très répandues, proposées gratuitement, un narrateur donne vie à des mélodrames moralisateurs, éveillant un certain plaisir outré chez les spectateurs. Les Life Models disparaissent après la Première Guerre mondiale, mais le dispositif continue d’inspirer de nombreux artistes contemporains, à l’instar de Gilbert & George.

Rien n’est trop grand pour les Expositions universelles. En 1958, la firme Philips, bien consciente de l’opportunité commerciale et publicitaire de l’événement, décide de confier le pavillon de Bruxelles à Le Corbusier (1887–1965). L’architecte, avec la collaboration de Iannis Xenakis, projette un « poème électronique » composé d’images en noir et blanc, d’animations colorées et de musique spatialisée signée Edgar Varèse. Prodige de la technologie encore jamais vu, cette « réalisation d’art pur » mêle témoignages du passé, imagerie moderne et évocations de catastrophes récentes pour vanter les contours d’un avenir brillant où l’architecture corbuséenne répond aux besoins de la croissance démographique… Le progrès, en somme.

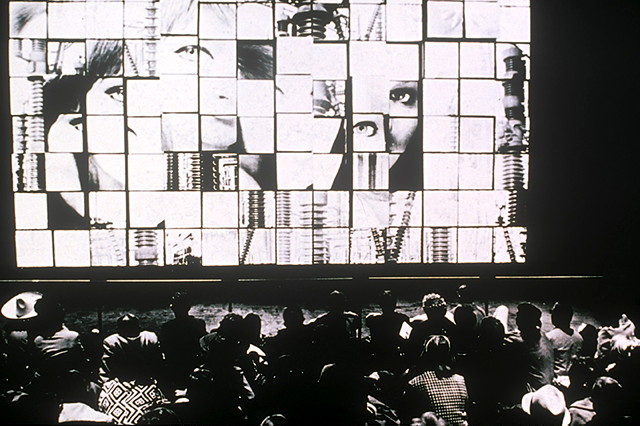

À Montréal, cette fois, lors de l’Expo 1967, c’est le pavillon tchécoslovaque qui fait sensation. Le scénographe Josef Svoboda (1920–2002) y propose en effet des dispositifs encore plus spectaculaires que ceux du Corbusier : avec 122 écrans mobiles, c’est très modestement La Création du monde qui est donnée à voir. La Polyvision ou le Diapolyécran sont autant d’inventions destinées à montrer le savoir-faire du pays à travers la multi-projection. Images uniques et motifs dissociés s’alternent avec la rotation des carrousels. Une grandiose « symphonie de la cybernétique » tout en contrastes s’opère grâce à un jeu de mosaïques et d’écrans volumétriques mobiles innovants.

Josef Svoboda, Emil Radok and Miroslav Pflug, STVOŘENÍ SVĚTA (La creation du monde), vue d’installation, 1967, Exposition universelle de Montréal en 1967, pavillon tchèque. (diapositives, dispositif immersif). © Josef Svoboda Archives.

Josef Svoboda, Emil Radok and Miroslav Pflug, STVOŘENÍ SVĚTA (La creation du monde), vue d’installation, 1967, Exposition universelle de Montréal en 1967, pavillon tchèque. (diapositives, dispositif immersif). © Josef Svoboda Archives.

- le dispositif des multiprojections culmine avec le pavillon tchécoslovaque en 1967 à Montréal, où le scénographe Josef Svoboda imagine une paroi de 60 m2 avec 112 écrans (illuminés par deux carrousels Kodak chacun) dans un opéra cybernétique grandiose.

La démocratisation des techniques de projection permet, dès les années 1950, le développement des diaporamas amateurs. C’est d’ailleurs le fameux carrousel de la marque américaine, inventé en 1965, qui demeure dans l’imaginaire collectif.

.

.

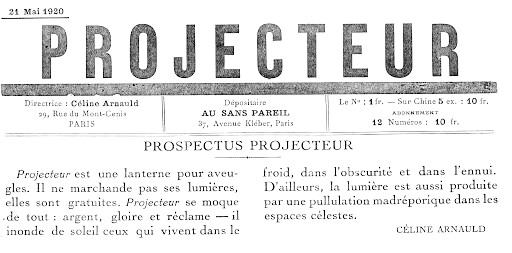

Céline Arnauld, Projecteur - 1920.

Céline Arnauld, Projecteur - 1920.

.

.

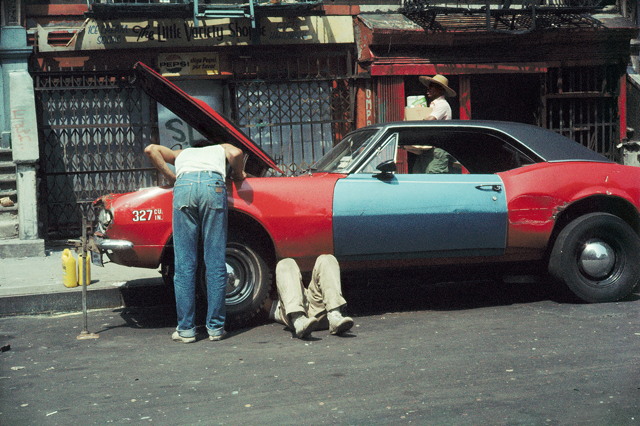

Helen Levitt

Le diaporama de Helen Levitt présentée au MoMA en 1974, Slide Show, projection continue de ses photographies couleur organisée par John Szarkowski - est la première projection montrée dans un musée.

Le diaporama de Helen Levitt présentée au MoMA en 1974, Slide Show, projection continue de ses photographies couleur organisée par John Szarkowski - est la première projection montrée dans un musée.

- https://www.henricartierbresson.org/wp-content/uploads/2014/09/dossierHelenLevitt.pdf

- https://awarewomenartists.com/artiste/helen-levitt/

- Helen Levitt (1913-2009) a toujours photographié en noir et blanc jusqu’à l’obtention en 1959 et 60 d’une bourse Guggenheim pour faire des recherches en couleur. C’est alors qu’elle retourne sur la plupart des lieux de ses premières photos pour capter à nouveau ce théâtre de la vie des rues. L’ensemble de ses premières prises de vues en couleur lui sera dérobé et elle recommencera avec le même acharnement pour aboutir à une présentation historique de son travail couleur au MoMA à New York en 1974 sous la forme d’une projection : la modernité de son travail couleur, fuyant toute esthétisation pour approcher la vie au plus près, est tout à fait novatrice.

Ad Reinhardt

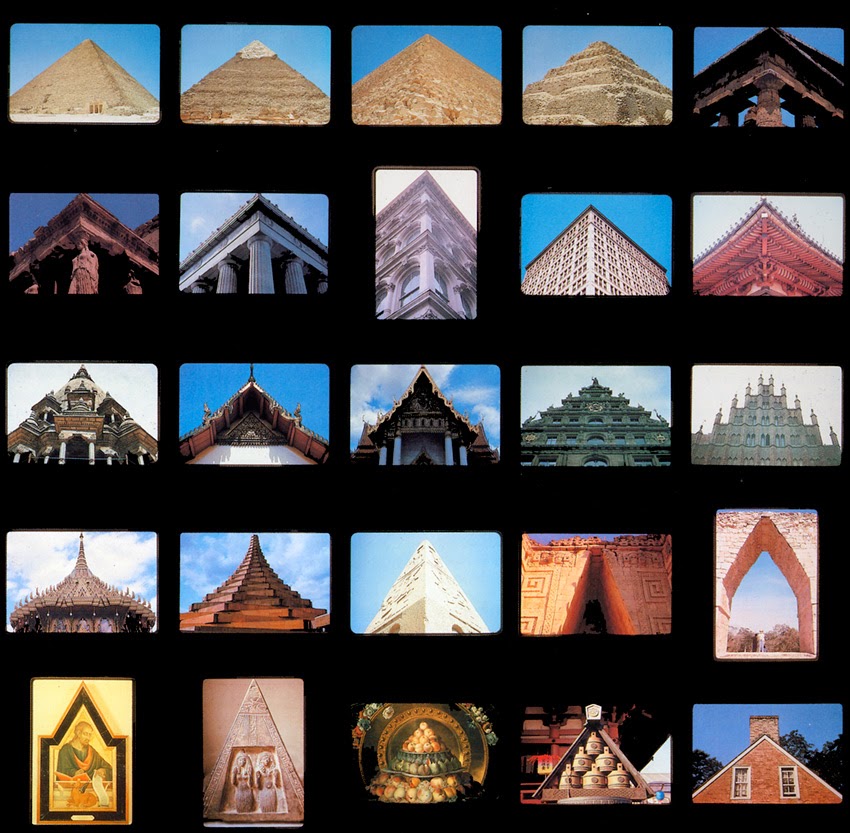

- Le 10 octobre 1958 et le 23 janvier 1959, l’artiste Ad Reinhardt (1913-1967), connu pour ses tableaux noirs auxquels il consacra ses quatorze dernières années d’activité, organisa une soirée de projection de diapositives à l’Artists’ Club de New York. Dans cet espace fréquenté principalement par un public proche de l’Expressionnisme Abstrait, l’artiste montra deux mille images qu’il avait pris deux ans auparavant lors d’un voyage autour de l’Europe et de l’Inde. Un événement qui, connu comme “An Evening of Slides : The Moslem World and India”, fut bientôt rebaptisé “Chronology, a Non-Happening”, ce qui nous suggère que, malgré la négation si chère à Reinhardt, il s’agissait d’une opération artistique à part entière.

- S’il paraît que l’artiste donnait des conférences accompagnées de diapositives déjà en 1952 au Studio Club, ce n’était pas un cas isolé : dans les années soixante ce mode de présentation de son propre travail était assez répandu. Des soirées analogues à celles de Reinhardt furent organisées par exemple par Dan Graham, dont la plus connue reste Homes for America (1966-67). Il s’agissait d’une série de clichés sur des habitations mono familiales perdues dans les non-lieux de la banlieue américaine, inspirée entre autres par la lecture de La Modification de Michel Butor. Avant d’être partiellement publiée dans Arts Magazine et d’être reconnue comme l’une des œuvres minimalistes de référence, elle fut projetée chez l’artiste Robert Smithson et sa femme Nancy Holt, et ensuite dans le cadre de l’exposition Projected Art (Finch College Museum of Art, New York, 1966), la première du genre, Smithson lui-même organisa, quelques années après, Hotel Palenque (1972), une lecture à l’Université de Utah pendant laquelle il projeta, devant un public de jeunes architectes, des diapositives d’un hôtel mexicain en décrépitude qu’il avait pris lors d’un voyage en 1969. Deux haut-parleurs diffusaient l’enregistrement de ses commentaires caustiques, en créant un raccord voire un récit entre les images et en détournant leur sens.

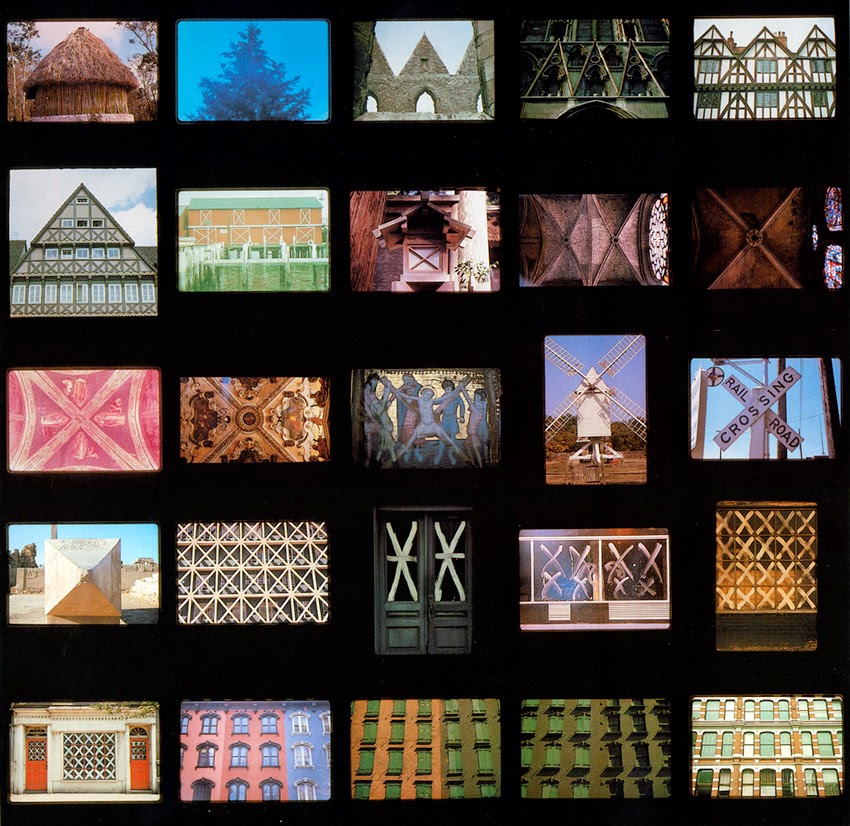

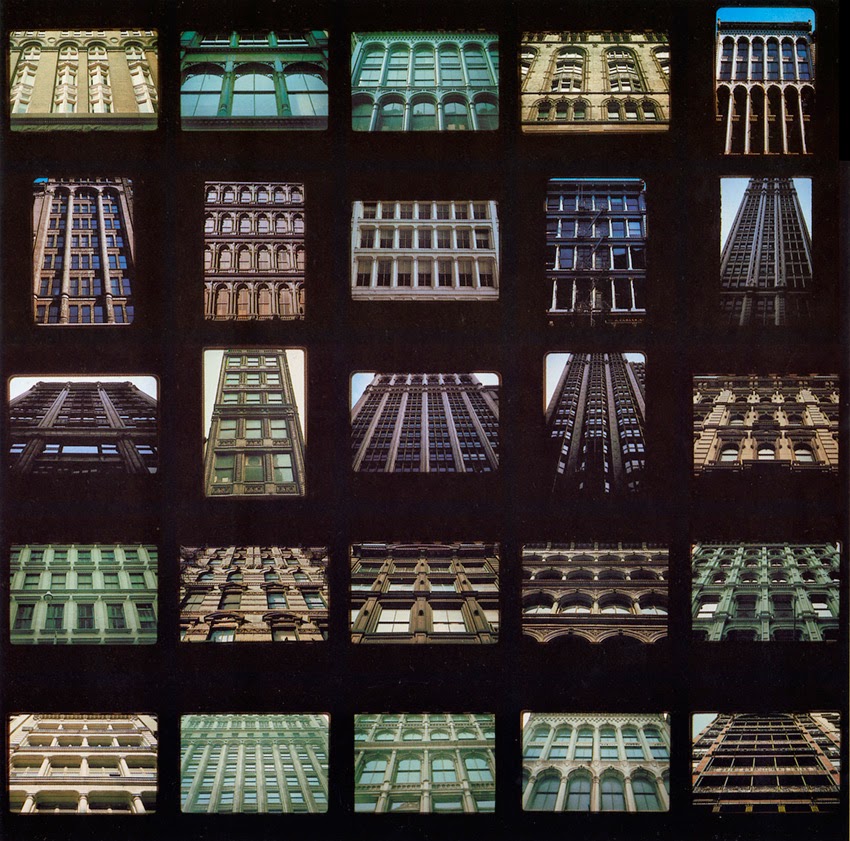

- Pendant les vingt dernières années de sa vie, Ad Reinhardt a rassemblé une collection de plus de 12000 diapositives qu’il projetait au cours de conférences dans son appartement, les maisons de ses amis et le “Artists’Club” (où lui et ses collègues se rencontraient souvent pour débattre sur l’art) ou qui lui servaient à présenter, à Brooklyn et au Hunter College à New York, des panoramas de l’histoire de l’art universelle. Il a pris la plupart de ces photographies avec son Leica 35 mm au cours de voyages autour du monde entrepris entre 1952 et l’année de sa mort en 1967; d’autres images ont été tirées de magazines et de collections de musées. Il a lui-même réuni beaucoup de ces diapositives, avec l’aide de sa fille Anna, recadrant parfois les images au scotch. Les diapositives étaient conservées dans 56 boîtes en métal et en plastique stockées dans son atelier, étiquetées selon des classifications très générales comme “la Chine antique” ou “le Mexique”; un certain nombre de ces boîtes sont restées dans l’ordre correspondant à la dernière utilisation qu’en a fait Reinhardt au cours d’une de ses nombreuses conférences, mélangeant avec enthousiasme les lieux géographiques et les époques.

- Reinhardt organisait ses présentations pour contrarier les attentes et même épuiser son public. (Il a montré, un jour, plus de 2000 diapositives au “Artists’Club”, dans une séance qui commençait à 22h00.) “Il était assis avec le projecteur sur les genoux, glissant les diapositives dans le chariot, improvisant au fur et à mesure”, décrit Dale McConathy. “Son commentaire relevait tantôt de l’histoire de l’art, tantôt de la parodie malicieuse du journal de voyage.” Le catalogue apparemment infini de Reinhardt reflétait son intérêt pour deux théories de classification artistique influentes dans l’après-guerre : Le Musée sans murs d’André Malraux et le cadrage des objets et de l’histoire de George Kubler dans Formes du temps.

- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01320528/document

- (Source : https://www.proquest.com/docview/1238180376))

Ad Reinhardt, diapositives, 1952-1967.

Ad Reinhardt, diapositives, 1952-1967.

Ad Reinhardt avec sa femme, Rita Ziprkowski, et sa fille Anna. 1958. Photo : Hans Namuth.

Ad Reinhardt avec sa femme, Rita Ziprkowski, et sa fille Anna. 1958. Photo : Hans Namuth.

.

.

.

- LAC

- salle d'essais

- histoire de l'art

- diapo

- historique

- levitt

- reinhardt

- svoboda

- les appareils

- les lentilles