LE PROJET NEUF

2023-07-03/08-10 - prolégomènes III-I au ouesterne : zapper kafka à kaffa (longtemps marcel 3)

.

Études pébipologiques.

Exercice de classification des incipits

.

chronologie des prolégomènes :

.

.

Un menu :

- Suite de la suite de la randonnée “Longtemps” ‒ 3/3

- 21 ‒ LA PLUPART DU TEMPS, J’ÉCRIS DE BONNE HUMEUR

- 21a ‒ Longtemps, Proust

- 21b ‒ Spinoza de Nantes à Amsterdam

- 21c ‒ Kafka de son côté

- 21d ‒ Quant à Zappa dans ses Florides

- 21e ‒ Revient à Proust qui longtemps à Beg-Meil et Penmarc’h

- 22 ‒ TABLEAU D’EXTRAITS

- 22a ‒ Les Plaisirs et les Jours (1894-1896)

- 22b ‒ Jean Santeuil (1895-1904)

- 22c ‒ Les Soixante-quinze feuillets (fin 1907/automne 1908) — Contre Sainte-Beuve (1908-1910) <1>

- 22d ‒ Les Soixante-quinze feuillets (fin 1907/automne 1908) — Contre Sainte-Beuve (1908-1910) <2>

- 22e ‒ Cahier 1 (début 1908)

- 22f ‒ Cahier 3 (nov./déc. 1908)

- 22g ‒ Cahier 5 (hiver 1908/1909)

- 22h ‒ Cahier 8 (été 1909)

- 22i ‒ Cahier 9 (été 1909) — Début de La Recherche (1910)

- 22j ‒ Dactylographie (fin 1909 complétée en été 1911) (NAF 16733)

- 22k ‒ Dactylographie (été 1912) (NAF 16730)

- 22l ‒ Version intermédiaire (premier mois 1913, avant avril 1913)

- 22m ‒ Épreuves, placards corrigés (31 mars 1913 - 11 juin 1913)

- 22n ‒ Épreuves, placards corrigés (mai 1913)

- sources

- notes

.

21

Suite de la suite de la randonnée “Longtemps” ‒ 3/3

Entrons donc dans le chantier de la première phrase.

.

(image frontispice : premier portrait de Marcel Proust réalisé par Jacques-Émile Blanche, à Trouville, le 1er octobre 1891 (dans la villa Les Frémonts chez leurs amis Baignères, et aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes et de la Photographie), combinée avec le chapeau Stetson de Tom Mix, chapeau emblématique et fétiche, dit chapeau de cow-boy et qu’il a l’air de porter tout le temps)

.

21a

La plupart du temps, j’écris de bonne humeur

Car, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », cette phrase obsessive et obsessionnelle qui ouvre La Recherche, Proust mis trois ans à l’écrire, après qu’il eut compris que tout Combray était sorti d’une tasse de thé et qu’il se prît à s’attacher à ses rêves et à ses songes qui ramènent ses parents disparus (« Maman retrouvée en voyage […] » dans le Carnet 1, fo. 5v, Carnet de 1908)

=========== (point de vue spinoziste)

— de son côté Spinoza, de Nantes à Amsterdam, ou plutôt à Nantes avant Amsterdam, et après avoir montré que la pensée est telle une lentille optique dont les visions et les perceptions libèrent (liber : lui permettent de passer au livre et au récit), mit près de quatre siècles pour entreprendre la construction minutieuse d’un télescope/microscope au P, comparable au fameux miroir noir <13> mais dans une échelle bien plus grande : « Même ceux qui furent favorable à ma perception des vérités que je voulais ensuite graver dans le temple, me félicitèrent de les avoir découvertes au « microscope » , quand je m’étais au contraire servi d’un télescope pour apercevoir des choses, très petites en effet, mais parce qu’elles étaient situées à une grande distance, et qui étaient chacune un monde. »

.

Le miroir de Claude Lorrain est un dispositif agréable et ingénieux pour visualiser les paysages en perspective de manière véritable et réduite, et se trouve être d’une utilité et d’une valeur inestimables que ce soit pour l’artiste ou pour le touriste ; relié dans un étui en maroquin doublé de velours.

à gauche : “L’homme au miroir noir”, attribué à Thomas Gainsborough, British Museum, Londres ; Yale Center for British Art, New Haven, Connecticut ; 1750-1755. (Source1 ; Source2)

.

À ce sujet, Proust n’est pas en reste question télescope lorsque par exemple il tente de résumer l’ensemble de “La Recherche” et de son projet (« sa vocation ») à la fin du dernier tome, “Le Temps retrouvé”, juste après le passage sur “l’Adoration perpétuelle”, cet épisode d’enchaînement et de déchaînement des pensées commencé dans la bibliothèque autour du livre d’enfance, “François Le Champi” de George Sand, et de bien d’autres livres re-convoqués (« les livres à images ») (Nerval, Chateaubriand, Baudelaire) lorsque la « psychologie dans l’espace » (ou des “profondeurs) « supprime précisément [la] grande dimension du Temps » et opère « l’approfondissement d’impressions qu’il fallait d’abord recréer par la mémoire » afin « que pousse l’herbe non de l’oubli mais de la vie éternelle, l’herbe drue des œuvres fécondes, sur laquelle les générations viendront faire gaiement […] leur “déjeuner sur l’herbe” » :

-

« Bientôt je pus montrer quelques esquisses. Personne n’y comprit rien. Même ceux qui furent favorables à ma perception des vérités que je voulais ensuite graver dans le temple, me félicitèrent de les avoir découvertes au “microscopeˮ, quand je m’étais au contraire servi d’un télescope pour apercevoir des choses, très petites en effet, mais parce qu’elles étaient situées à une grande distance, et qui étaient chacune un monde. Là où je cherchais les grandes lois, on m’appelait fouilleur de détails. » ‒ (Marcel Proust, “À La Recherche du Temps Perdu”, Tome 7, “Le Temps retrouvé” (1927), p.346 / volume 2, chapitre III, Matinée chez la princesse de Guermantes, p.221)

-

Luc Fraisse commente ce passage ainsi : « L’écrivain usant d’un télescope est donc celui qui s’attache par prédilection à décrire ce que l’on voit de loin, c’est-à-dire, par rapport à ce que l’on voit de près, ce qui est caché derrière les apparences ; mais aussi, en usant d’une longue-vue télescopique, les lois que dégage du concret pour le prolonger, la démarche inductive, allant de l’expérience singulière à la généralité, car c’est la démarche même du narrateur, tout au long du cycle romanesque. […] Seulement, le télescope permettant de voir au loin dans l’espace, le romancier du temps perdu et retrouvé en transpose l’utilisation précisément dans cette dimension du temps. […] C’est donc pour Proust le rôle de l’art d’utiliser comme un astronome un télescope, c’est-à-dire de dégager des lois, de grandes lois : « l’art met en lumière certaines lois », était-il constaté dans “À l’ombre des jeunes filles en fleurs” […]. Il s’agit donc de manier le microscope ou le télescope en philosophe – à l’image de Spinoza, dont les professeurs de Proust à la Sorbonne rappelaient qu’il s’était retiré « à La Haye, où il vécut dans la retraite. Il employait chaque jour quelques heures à préparer des verres pour les microscopes et les télescopes » ; Proust romancier se livre à la même activité, mais par la plume. » ‒ (Source1 ; Source2 ; Source3 ; Source4 ; Source pour la référence à Spinoza : Paul Janet et Gabriel Séailles, “Histoire de la philosophie. Les problèmes et les écoles”, Paris, Charles Delagrave, 1887, rééd. 1894, p. 1029)

.

21b

.

=========== (point de vue spinoziste)

.

- — Spinoza même, après son arrivée à Amsterdam, se mit à commettre de beaux incipits aux ouvrages qu’il publia :

- « Si les hommes étaient capables de gouverner toute la conduite de leur vie par un dessein réglé, si la fortune leur était toujours favorable, leur âme serait libre de toute superstition. » — Baruch Spinoza, première phrase de la préface du “Traité théologico-politique” (1670).

- « 1. Après que l’expérience m’eut appris que tout ce qui arrive d’ordinaire dans la vie commune est vain et futile, […] » — Baruch Spinoza, “Traité de la réforme de l’entendement” (1677).

.

21c

.

=========== (point de vue kafkaesque)

.

- — Kafka, de son côté, n’était pas en reste (n’aurait-il pas croisé et rencontré Proust ? n’auraient-ils pas dansé ensemble ?) :

- « C’était le soir tard lorsque K. arriva. […] K. resta longtemps sur le pont de bois qui menait de la grand route au village, les yeux levés vers ces hauteurs qui semblaient vides. »

— Franz Kafka, “Le Château” (Das Schloss) (1926).- « Quelqu’un avait dû calomnier Joseph K., car un matin, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté. »

— Franz Kafka, “Le Procès” (Der Prozess) (1925).- « Quand Gregor Samsa se réveilla un beau matin au sortir de ses rêves agités, il se retrouva transformé en une énorme bestiole immonde. »

— Franz Kafka, “La Métamorphose” (Die Verwandlung) (1912-1915).

.

21d

.

=========== (point de vue zappaïste)

.

- — Quant à Zappa, qu’on imagine dans ses Florides californiennes, Florides, Florides, que l’on fait croiser homothétiquement et homophoniquement avec d’autres sites, Abruzzes et Pinnacles, telles qu’en son temps Proust voyait Penmarc’h après Beg-Meil (« Penn’march [sic] […], sorte de mélange de la Hollande et des Indes et de la Floride (Harrisson [sic] dixit) d’où une tempête est la plus sublime chose qui se puisse voir » (Source1 ; Source2) :

- « […] Early in the morning, Daddy Dinky went to work. Selling lamps and chairs to San Ber’dino squares. […] »

— (Frank Zappa, “Let’s Make the Water Turn Blacks”, dans l’album : The Mothers of Invention, “We’re Only in It for the Money”, 1968).- que l’on traduira par :

« […] Tôt le matin Papa Mignon est allé travailler pour vendre des lampes et des chaises sur les places de San Ber’dino […] »

Et qu’on entend dans un autre song intitulé à propos “The Florida Airport Tape” :

- « […] Outa-site ! […] Ratzo rizzo ! »

— (Frank Zappa, “The Florida Airport Tape”, dans l’album : Zappa, “You Can’t Do That On Stage Anymore Vol. 1”, 1988).- Paroles auxquelles on peut donner quelques éclairages :

“Outa-site” peut être traduit par : “hors de propos”. “Ratso Rizzo” est le nom porté par le personnage Enrico Salvatore dans le film (et le livre) “Midnight Cowboy” (1969) de John Schlesinger, récompensé par trois Oscars en 1970 (dont celui du meilleur film, une première pour un film classé X). Dans “Midnight Cowboy” (deux solitaires se retrouvent au milieu du chaos de la vie urbaine), la déconstruction audacieuse de la masculinité et du rêve américain par John Schlesinger se concentre sur Joe Buck (Jon Voight), un prostitué du Texas qui se rend à New York à la recherche de gloire et de fortune. Au cours du long trajet en bus, la santé de Ratso se détériore. Il devient incontinent et finit par ne plus répondre. Joe achète de nouveaux vêtements pour Ratso et lui-même sur une aire de repos et se débarrasse de sa tenue de cow-boy. Peu avant son arrivée, Joe se réveille et découvre que Ratso est mort.

.

21e

- — Alors bien entendu, quand Proust fait un clin d’oeil à Rimbaud avec ses Florides (dans le “Bateau Ivre”), c’est l’heureuse complexité des lieux qu’il rappelle, quand, par exemple, en septembre 1895, avec Reynaldo Hahn, la rencontre avec le peintre américain Thomas Alexander Harrison, fou de couchers de soleil à Beg-Meil tant qu’il n’hésitait jamais à dévaler chaque soir les dunes pour contempler l’astre brillant plonger dans la mer, le ramène à Baudelaire et à Fauré : ah “le soleil rayonnant sur la mer”. « Vous n’avez aucun désir de Beg-Meil ? » (Lettre de Marcel Proust à Reynaldo Hahn, octobre 1898, Trouville — (Source 1 : Antoine Compagnon, “Proust entre deux siècles”, 2014 ; Source 2 : William C. Carter, “Proust in love”, 2022)

- « D’un côté il y a la mer, très bretonne et triste. De l’autre la baie de Concarneau, qui est bleue avec un fond de décor tout à fait lac de Genève » — (Marcel Proust, Correspondance, t. II, p. 493 (lettre à Albert Aublet [?] datée du [11 septembre 1895] ; (Source : Keiichi Tsumori, Le Paysage proustien, 2011, p.93)

- « Mon petit Robert, […] je suis dans un pays où il n’y a pas de papier. Cela s’appelle Beg-Meil, les pommiers y descendent jusqu’à la mer et l’odeur du cidre se mêle à celle de goémons. Ce mélange de poésie et de sensualité est assez à ma dose » ; « Lieux charmants où les pommes normandes mûrissent presque sur les rochers mêlant l’odeur du cidre au parfum des goémons, au bord d’un lac de Genève fantastique. »

— (Marcel Proust, Correspondance, t. I, p.427 (lettre à Robert de Billy) et, idem, (lettre à Gabriel de Yturri de Beg-Meil datée de [septembre 1895]) ; (Marcel Proust, Correspondance, t. II, p. 493 (lettre à Albert Aublet [?] datée du [11 septembre 1895]) ; (Source : Keiichi Tsumori, Le Paysage proustien, 2011, pp.93-94)

Donc, quand Proust fait le lien entre Beg-Meil/Penmarc’h, la Hollande et le lac de Genève (que l’on repère disposés autrement dans “La Recherche” : Balbec/Trouville/Cabourg, etc.), nous voyons les noeuds se faire, et les “bips” se répercuter de lieu en lieu et d’espace en espace.

.

Mais bref, quittons les incipits divers et croisés ainsi que les digressions proustiennes à propos de la Hollande et de Beg-Meil (et des Florides), comme également celles spinozistes, kafkaesques et zappaïstes, afin de se concentrer sur l’incipit « Longtemps… »

.

.

22

TABLEAU D’EXTRAITS

(Source Gallica pour les Dactylographies, les Cahiers et Brouillons)

(Source Item catalogue du fonds numérique Proust à la BNF)

L’ensemble des documents conservés à la Bibliothèque nationale de France, à Paris, rue de Richelieu, comprend essentiellement 75 Cahiers de brouillon et 20 Cahiers d’un manuscrit pour la partie du roman qui va de Sodome et Gomorrhe au Temps retrouvé. Toutefois la classification officielle semble largement erronée, car elle confond brouillons et manuscrits.

Les dactylographies sont conservées aussi, avec des « reliquats » encore, qui sont indispensables pour étudier la genèse de l’œuvre, et ses transformations successives. Mais cette fois, il s’agit vraiment de pages qui n’ont pas été retenues pour former la copie. Deux autres remarques sont à faire, concernant les dactylographies. Tout d’abord, elles font rentrer le roman en chantier dans le domaine du publiable et du social, et elles forment ainsi un frappant contraste avec les cahiers de brouillon et même de manuscrit, qui sont très morcelés, discontinus.

Marcel Proust cependant corrigeait abondamment ses dactylographies, avec ce qu’il appelait des “ajoutages” comme s’il s’agissait encore de brouillons et que le texte était toujours en chantier, tel un organisme évolutif. Il ira même jusqu’au dernier moment, après les manuscrits transformés en tapuscrits et avoir reçu les “placards” (épreuves de relecture) après une première impression et mise en composition, corriger les ultimes épreuves chez l’imprimeur, faisant vivre un enfer au monde de l’édition. Après l’impression finale, il exigera certains “rattrapages” d’éventuelles erreurs résiduelles et non acceptables : en insérant par exemple une page d’errata comme il le réclamera pour le tome “Guermantes I”).

Il est remarqué par Nicolas Ragonneau que “Les méthodes de travail de Proust effacent les frontières entre un brouillon, un manuscrit, une dactylographie, une épreuve : tout est modifiable, annotable et amplifiable, faisant de la Recherche le plus sédimenteux des palimpsestes et un cauchemar typographique. Tant que le livre n’est pas imprimé et relié, et même s’il ne le formule jamais de cette façon, même s’il ne le revendique pas comme une esthétique, le texte est toujours modifiable dans l’esprit de Marcel Proust. Et on ne peut pas lui donner complètement tort, puisque certaines de ses meilleures trouvailles (notamment des noms de personnages) ont été faites sur épreuves”. Une première version de “La Recherche” (avant qu’elle ne soit la série des tomes que nous connaissons) tenait en un seul volume titré “Le Temps Perdu” constitué de 712 pages et élaboré de l’été 1909 jusqu’au printemps 1912, volume tapuscrit qui sera soumis puis refusé par la NRF à la fin de 1912. À la fin de 1913, ce volume (réfusé par Fasquelle, Ollendorff puis la NRF) sera divisé, re-composé et re-fondu en deux donnant “Du Côté de chez Swann” et “À l’Ombre des jeunes filles en fleur”, avec de nombreux changements de noms et de titres de chapitres ainsi que d’ajouts et de recombinaisons de passages, le premier tome étant publié chez Grasset (mais à compte d’auteur).

L’œuvre est toujours inachevée, ou plutôt en perpétuel devenir, quel que soit le degré atteint par son élaboration : il n’y a pas de fin prévisible au travail de l’écrivain.

.

Références :

Item, Institut des Textes et Manuscrits Modernes : Comment a-t-il rédigé son roman ?, Bernard Brun émission France Culture, Proust côté paperolles 1/2

émission France Culture, Proust côté paperolles 2/2

Proust et le prote : l’enfer typographique de la Recherche, par Nicolas Rigonneau, 2020

.

Ainsi l’étude des Cahiers 3, 5 et 1 du Fond Marcel Proust à la BNF permet de retracer la genèse de l’ouverture du chapitre « Combray », qui va devenir le début du premier tome de “À La Recherche du Temps Perdu”, Du Côté de chez Swann, au moment où, de la fin 1908 à 1909, Proust travaille au projet du “Contre Sainte-Beuve”.

À la scène du coucher, au début du roman que l’on connaît, « Longtemps je me suis couché de bonne heure », répond, à la fin de La Recherche, la matinée du Temps retrouvé, « cette matinée […] qui m’avait donné […] l’idée de mon œuvre ».

De même, « Combray » commence par des nuits dont il est dit : « Le branle était donné à la mémoire », Le Temps retrouvé se conclut par la « Matinée de l’œuvre à faire ». Comme dit Genette, “La Recherche” pourrait être résumée en une seule phrase : « Marcel finit par devenir écrivain ».

Dans une lettre de 1920 (à M. Martin-Chauffier), Proust le confirme : « La seule chose que je ne dise pas du personnage narrateur, c’est qu’il soit à la fin un écrivain, car tout le livre pourrait s’appeler une vocation, mais qui s’ignore jusqu’au dernier volume. » (Source)

.

.

« Est-ce que vous avez toujours envie de rivaliser avec Œdipe et de déchiffrer les énigmes sphyngétiques de mon écriture. Si oui, je peux vous envoyer des cahiers qui dépassent en obscurité tout ce que vous avez jamais vu. »

— (Lettre de Marcel Proust à Alfred Nahmias, 13 mai 1912)

.

.

Notre proposition est donc d’en faire un tableau qui va nous permettre de retracer la chronologie de la phrase fameuse.

.

===============

22a

Les Plaisirs et les Jours (1894-1896)

- « Je me couchais samedi d’assez bonne heure. Mais vers deux heures le vent devint si fort que je dus me relever pour fermer un volet mal attaché qui m’avait réveillé »

— (Marcel Proust, Les Plaisirs et les Jours [2] [3] [4] [5], chap.7, “Les regrets, rêveries couleur du temps, XVII. Rêve, (1896), Éd. Calmann-Lévy, 1896)

.

À propos de “Les Plaisirs et les Jours”

— C’est à l’âge de 23 ans que le jeune Marcel Proust publie ce premier essai poétique (Source). “Les Plaisirs et les Jours” est un recueil de poèmes en prose et de nouvelles publié par Marcel Proust (1871-1922) en 1896 chez Calmann-Lévy, avec une préface d’Anatole France. Ce recueil, dont le titre fait écho à Les Travaux et les Jours d’Hésiode, s’inspire fortement du décadentisme et notamment du travail du dandy Robert de Montesquiou. Il s’agit du premier ouvrage de son auteur, qui cherchera à en éviter la réimpression pendant la rédaction de son grand œuvre, À la recherche du temps perdu. (Wikipedia)

.

.

===============

22b

Jean Santeuil (1895-1904)

- « Par ces beaux jours, quand Jean se réveillait – c’était toujours un peu tard, parce qu’il aimait bien dormir et que sa mère, heureuse de cela, le laissait dormir […] »

— (Marcel Proust, Jean Santeuil (1895-1900), Éd. Gallimard, collection NRF, 1952)

.

.

Dans le manuscrit retrouvé de cet ouvrage, Proust commence d’une manière tout autre :

- « Puis-je appeler ce livre un roman. c’est moins peut-être et bien plus, [

l’essence même (illisible) recueillie, de ma vie simplement recueillie, (illisible) toute (illisible), moins une fabrication qu’une récolte, qui aurait été plus riche il est vrai, (illisible)] l’essence même de ma vie, recueillie sans y rien mêler, dans ces heures de déchirure où [on la sent qui s’écoule] elle découle. Ce livre n’a jamais été fait, il a été récolté. Et ce n’est (illisible) une excuse pour ma paresse. [Si j’avais plus travaillé] J’aurais pu le protéger des orages, travailler la terre, [concentrer sous une cloche] l’exposer au soleil, et si je peux le dire mieux situer ma vie. »

— (Marcel Proust, Fonds Marcel Proust. I — ŒUVRES DIVERSES. V-VI Jean Santeuil. NAF 16615, page 1r)

.

À propos de “Jean Santeuil”

— Marcel Proust, âgé de 24 ans, écrit “Jean Santeuil”, un immense essai romanesque, de près de mille pages, sans fin, sans intrigue, sans même de composition. Il semble que Proust ait lui-même sous-estimé le temps nécessaire pour achever cette œuvre et qu’il se soit laissé embarquer dans une œuvre qui l’aura dépassé.

“Jean Santeuil” raconte l’histoire d’un jeune homme, Jean Santeuil, épris de littérature et de poésie, son enfance et son entrée dans le monde. Il évolue aussi bien dans le Paris mondain de la fin du XIXe siècle que dans différents lieux en Province, tels que Illiers (qui deviendra Combray dans La Recherche), le château de Réveillon dans la Marne ou la Bretagne à Beg Meil.

En réalité, Jean Santeuil commence par un jeu de miroirs. Dans la Préface rédigée par Proust, le narrateur est un ami, séjournant dans une petite station bretonne, rencontrant l’écrivain C. Celui-ci, retranché dans une ferme d’hôte, passe ses journées à écrire dans un phare isolé. Or le narrateur et son ami tissent des liens intellectuels avec celui-ci et tous les soirs, C. leur lit ce qu’il a écrit dans la journée. C’est le manuscrit de C. qui est donné au lecteur comme étant le livre qu’ils ont entre les mains et retraçant la vie de Jean Santeuil.

— Source : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53069102f/f1.image.r=NAF%2016615.langFR

— Source : https://books.openedition.org/editionscnrs/42142?lang=fr (Almuth Grésillon, “Proust ou l’écriture vagabonde”. À propos de la genèse de la « matinée » dans La Prisonnière)

.

.

===============

22c

Les Soixante-quinze feuillets (fin 1907 - automne 1908) [1]

Le début des premiers feuillets retrouvés de Marcel Proust à propos de La Recherche n’est pas le célèbre : “Longtemps, je me suis couché de bonne heure”, mais une phrase de 40 mots, caractéristique du style du romancier, sur l’arrivée de la pluie.

- « On avait rentré mes précieux fauteuils d’osier sous la vérandah car il commençait à tomber quelques gouttes de pluie et mes parents après avoir lutté une seconde sur les chaises de fer étaient revenus s’asseoir à l’abri. »

— (Marcel Proust, les soixante-quinze feuillets, écrits entre la fin 1907 et l’automne 1908, fo. 1. Une Saison à la campagne = Combray I et Combray II)

.

C’est pourtant quelques pages plus loin (dans le folio fo. 6) que Proust aborde le fameux “moment du coucher” :

- « Puis on apporta les lampes. Tous les soirs leur vue, le bruit des rideaux qu’on fermait aussitôt après me serraient le cœur. Car je sentais que dans quelques heures viendrait l’affreux moment où il fallait dire bonsoir à Maman, sentir la vie m’abandonner au moment où je la quittais pour monter dans ma chambre, et ensuite souffrir ce qu’on ne saura jamais, dans ma chambre, d’où j’entendais le bruit d’en bas, jusqu’au moment où je parvenais à m’endormir. Quand j’y parvenais. »

— (Marcel Proust, les soixante-quinze feuillets, écrits entre la fin 1907 et l’automne 1908, fo. 6. Une Saison à la campagne)

.

Et encore plus loin :

- « Je montai, j’entrai dans ma chambre, je construisis moi-même ma prison en fermant mes volets et mes fenêtres qui donnaient sur le jardin où on viendrait peut-être prendre le café tout à l’heure s’il faisait beau, en défaisant ma couverture, en ouvrant ce lit qui était la prison dans la prison, celle où j’avais juste la place de remuer mon corps. Je me tins immobile dans le lit le cœur battant. »

— (Marcel Proust, les soixante-quinze feuillets, écrits entre la fin 1907 et l’automne 1908, fo. 12. Une Saison à la campagne)

— Source : https://www.coupefileart.com/post/le-mus%C3%A9e-dans-la-gen%C3%A8se-les-soixante-quinze-feuillets-de-proust

— Source : https://proustonomics.com/entretien-avec-jean-marc-quaranta/

.

.

===============

22d

Les Soixante-quinze feuillets (fin 1907 - automne 1908) [2]

Et avant de trouver la fameuse formule narrative qui lui permettra d’organiser la matière qu’il a accumulée depuis Jean Santeuil et les « Soixante-quinze feuillets » de 1908, il y eut cet incipit :

- « Pendant bien longtemps je ne connus Villebon que par ces mots : “la route de Villebon, du côté de Villebon” »

— (Marcel Proust, les soixante-quinze feuillets, écrits entre la fin 1907 et l’automne 1908, nouvelle version, fo 31. Le Côté de Villebon et le Côté de Méséglise)

.

Si nous prolongeons cette question et cette considération des “côtés” chez Proust, c’est qu’elles proviennent d’une vision des lieux qui fonctionne sur le dédoublement (comme on l’aura remarqué pour La Pébipologie) : à la fois par superposition et par confusion ou enivrement des images mentales, et par la nécessité de prendre des décisions (prend-on à gauche ou à droite ? par quel côté ? Lequel est le plus rapide ? Lequel est le plus aventureux ?).

Par exemple, “Balbec”, comparé à Venise, Parme ou Florence, dans La Recherche joue de la superposition du présent à l’antique ( — comme si Spinoza en toge ou en cow-boy voyait le P comme une pente d’un des bords du cratère de l’Etna ou du Vésuve —) :

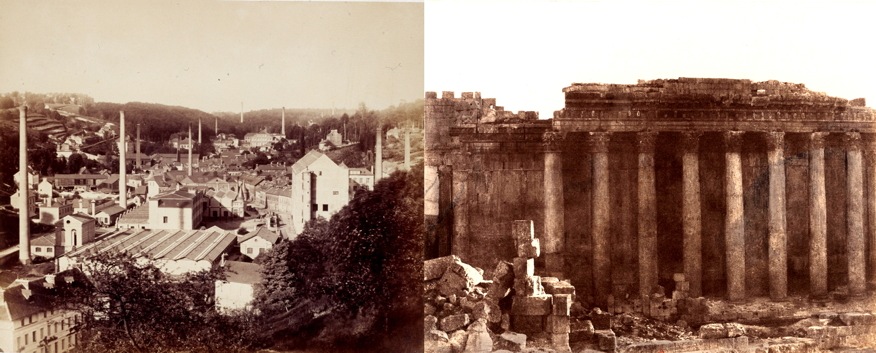

Balbec confond et fantasme en un même terme “Bolbec” en Seine Inférieure dans le Pays de Caux et “Baalbeck” (autrement nommé par les Grecs, Heliopolis), cité du dieu phénicien Baal et à la fois Cité du soleil, au Liban.

Proust le reconnaît : « le côté de Méséglise et le côté de [Guermantes] n’étaient pas aussi inconciliables » (Cahier 4, fo. 42 ; Tome 4, La Prisonnière, chapitre IV, p.269 ; à la fin du Tome 6, Albertine Disparue, chap.IV) alors qu’il remarque par ailleurs que pour s’y rendre et pour commencer l’une ou l’autre promenade il lui faut emprunter deux portes opposées (« par derrière »* pour Villebon, et *« du vestibule »* pour Bonneval/Méséglise) ;*

*et après avoir demandé la direction à un paysan lors d’une promenade durant laquelle il s’était égaré et avoir écouté les recommandations, il comprend que *« ç’a été comme s’il m’avait dit, continuez tout droit [,] la première à gauche et vous avez à main droite votre passé, votre jeunesse ; vous allez toucher l’intangible, vous allez atteindre aux inaccessibles lointains dont on ne connaît jamais sur terre que la direction, que “le côté” »* (Cahier 12, fo. 17), dont, ajoute-t-il à un autre endroit, *« je n’avais jamais connu que les noms qui ne semblaient ne devoir se trouver que sur une carte du Rêve »* (Cahier 1, fo. 58) (d’Auteuil / Bonneval / Méséglise, du côté maternel, et d’Illiers / Villebon / Garmantes / Guermantes, du côté paternel, avec au milieu “Combray”).*

*Pour notre part (et on le verra dans Audito), la traversée de la forêt juste avant d’arriver à la Guerbillère avant la route bien-nommée “Laissez Dire”, et le verger de Sartrouville identifié à un parc, etc. Entre les “côtés” et dans chacun d’eux, il y a des étendues, avec peut-être d’un côté, les aubépines, et de l’autre, des pommiers ; d’un côté, des réminiscences, et de l’autre, des *« impressions obscures »*, c’est-à-dire *« non une sensation d’autrefois mais une vérité nouvelle »* (in “Le Temps Retrouvé”, IV, p.456).*

— Source : https://essentiels.bnf.fr/fr/article/a32c41d9-2363-4fa7-bfca-0bf1d17c59d9-espace-chez-proust

— Source : http://www.mgm.fr/ARECLUS/page_auteurs/Gay14.html

.

.

.

===============

22e

Cahier 1 (début 1908)

- « Au temps de cette matinée dont je veux veux fixer je ne sais pourquoi le souvenir, j’étais déjà malade, j'[

étais] lévé toute la nuit, [et m’endormis] me couchais le matin et dormais le jour. [mais le temps n’étais pas encore très] mais alors était encore très près de moi un temps que j’espérais faire revenir et qui, aujourd’hui, me semble avoir été vécu par une autre personne où j’entrais [illisible] à aujourd’hui j’étais déjà malade et [A] l’époque dont je [vais] veux [?] parler, [je] ne pouvais [déjà] plus dormir [et] même être couché, que le jour. Mais le temps n’était pas [encore lointain] très loin, [où je m’endormais le soir] (et [chaque jour, j’espé chaque jour j’espérais] je pouvais encore espérer qu’il reviendrait) où j’entrais dans mon lit à dix heures du soir, et après quelques courts réveils dormais jusqu’au lendemain matin. [Quelquefois] Souvent je m’endormais [à peine ma lampe éteinte (ajout)] si vite que je n’avais pas le temps de [penser] me dire que je m’endormais. Ainsi [quand je me réveillais une heure après (ces sommeils sans préparatifs ne durent jamais bien longtemps je ne sais pas que j’avais dor je ne savais pas que j’avais dormi, je me croyais encore en train de lire le journal et je me disais qu’il était[…]] »

(Marcel Proust, Cahier 1 (début 1908), f° 1 r°, à l’envers)

- « J’ai du [sic] encore m’endormir au cercle d’Évian. […] j’ai voulu [

dormir] me reposer un instant avant le dîner et [mais] je me suis endormi. Peut-être y a-t-il longtemps que je [me] suis endormi. »

(Marcel Proust, Cahier 1 (début 1908), f° 11 r°, à l’envers)

.

.

===============

22f

Cahier 3 (nov./déc. 1908)

- « Depuis longtemps je ne dormais plus que le jour »

(Marcel Proust, Cahier 3 (nov./déc. 1908), f° 11 r°)

.

.

===============

- « Autrefois, j’avais connu comme tout le monde la douceur de m’éveiller au milieu de la nuit »

(Marcel Proust, Cahier 3 (nov./déc. 1908), f° 18)

.

.

=====

- « [Depuis longtemps je ne dormais plus que le jour, mais cette nuit- là j’eus pourtant] [Je m’éveillai après quelques minutes de sommeil seulement (depuis longtemps je ne dormais plus que le jour), mais surpris par] Je m’éveillai au milieu de la nuit après quelques minutes de sommeil (depuis longtemps je ne dormais plus que le jour) »

(Marcel Proust, Cahier 3 (nov./déc. 1908), f° 12 r°)

.

.

=====

- « Autrefois, j’avais connu comme tout le monde la douceur de m’éveiller au milieu de la nuit »

(Marcel Proust, Cahier 3 (nov./déc. 1908), f° 18 r°)

.

.

=====

- « Aussi quand je pris plus tard l’habitude de rester levé toute la nuit et de rester couché toute la journée, […] Qu’importait que je fusse couché, les rideaux fermés ! »

(Marcel Proust, Cahier 4, f° 3v°. Contre Sainte-Beuve, chap.3, Journées, Folio, Gallimard, p.67)

- « Parfois, j’allais jusqu’à la fenêtre, je soulevais un coin du rideau ; […] »

(Marcel Proust, Cahier 3 (nov./déc. 1908), f° 1-2 r°)

— Source : Almuth Grésillon, “Proust ou l’écriture vagabonde. À propos de la genèse de la « matinée » dans La Prisonnière”, 2000

.

.

=====

22g

Cahier 5 (hiver 1908/1909)

- « Jusqu’à l’âge de vingt ans je dormais toute la nuit avec de courts réveils »

(Marcel Proust, Cahier 5 (hiver 1908/1909), f° 18)

.

.

=====

- « [À cette époque, j’avais déjà pris l’habitude de dormir le jour]. [À cette époque j’étais déjà malade et ne pouvais plus me coucher et dormir que le jour. Mais je pouvais me souvenir comme d’un temps très rapproché, il est bien lointain aujourd’hui, où je me réveillais au milieu de la nuit, ce n’était pas pour bien longtemps et seulement pour prendre conscience un instant]. »

(Marcel Proust, Cahier 5 (hiver 1908/1909))

.

.

=====

- « À cette époque j’étais déjà malade et ne pouvais plus être couché et dormir que le jour. Mais [je me souvenais comme d’un temps assez voisin et que j’avais alors l’illusion de voir revenir] le temps n’était pas [bien] lointain encore — et je nourrissais l’illusion de le voir bientôt revenir — où ne faisant qu’un avec mon lit et ma chambre je dormais toute la nuit de conserve avec eux. »

(Marcel Proust, Cahier 5 (hiver 1908/1909), f° 114 v°)

.

.

=====

- « [Quand j’étais jeune] jusque vers l’âge de vingt ans, je dormis la nuit »

(Marcel Proust, Cahier 5 (hiver 1908/1909), f° 113 v°)

.

.

=====

- « Jusque v.ers l’âge de vingt ans je [dormis] dormais toute la nuit avec de courts réveils. »

(Marcel Proust, Cahier 5 (hiver 1908/1909))

.

.

=====

22h

Cahier 8 (été 1909)

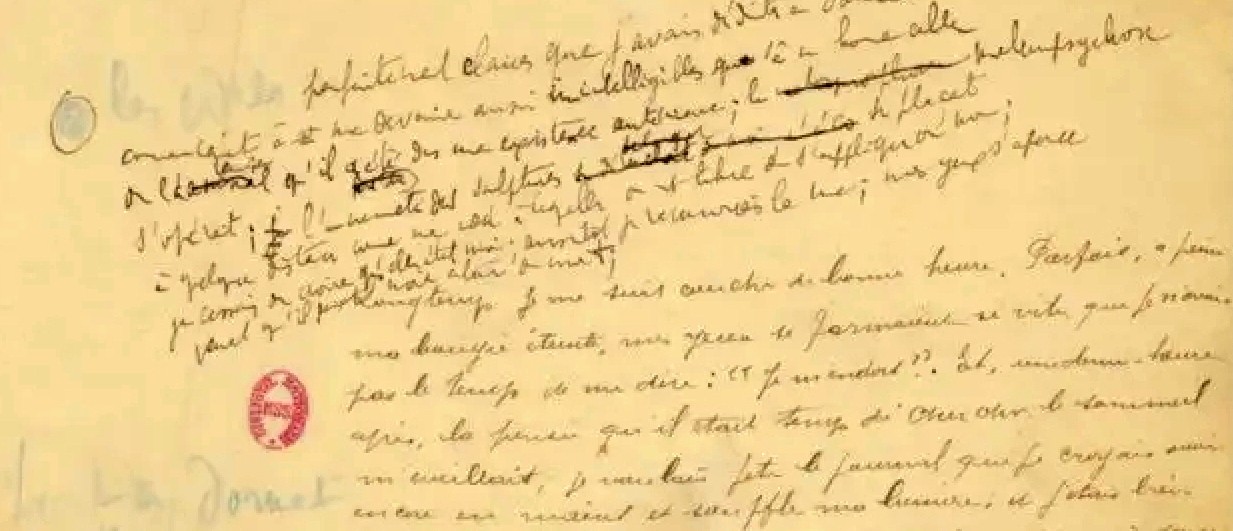

- « Au temps de cette matinée dont je [veux] voudrais fixer [je ne sais pourquoi] le souvenir, j’étais déjà malade, j’étais obligé de [passer] [rester debout] passer toute la nuit [debout] levé et n’étais couché que le jour. Mais alors le temps n’était pas [encore] très lointain, et j’espérais encore qu’il reviendrait, où j’entrais dans mon lit à dix heures du soir et avec quelques réveils plus ou moins longs dormais jusqu’au [lendemain] matin. Parfois, à peine ma lampe éteinte, je m’endormais si vite que je n’avais pas le temps de me dire « Je m’endors ». Et une demie-heure après… »

(Marcel Proust, Cahiers 8 (été 1909), f° 1 r°)

.

.

=====

22i

Cahier 9 (été 1909)

- « [Au temps] À l’époque de cette matinée dont je voudrais fixer le souvenir, j’étais déjà malade, j’étais obligé de passer toute la nuit [debout] levé, et n’étais couché que le jour. Mais alors le temps n’était pas très lointain et j’espérais encore qu’il pourrait revenir, où [j’entrais dans mon lit à dix heures du soir] je me couchais tous les soirs de bonne heure et, avec quelques réveils plus ou moins longs, dormais jusqu’au [lendemain] matin. Parfois, à peine ma [lampe] bougie éteinte, [je m’endormais si vite] mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : « Je m’endors ». Et, une demie heure après, … »

(Marcel Proust, Cahiers 9 (été 1909), f° 1 r°)

.

.

=====

22j

Dactylographie, premier jeu corrigé (anciennement classée Deuxième Dact.), éditeur Grasset (fin 1909 complétée en été 1911) (NAF 16733)

- « [

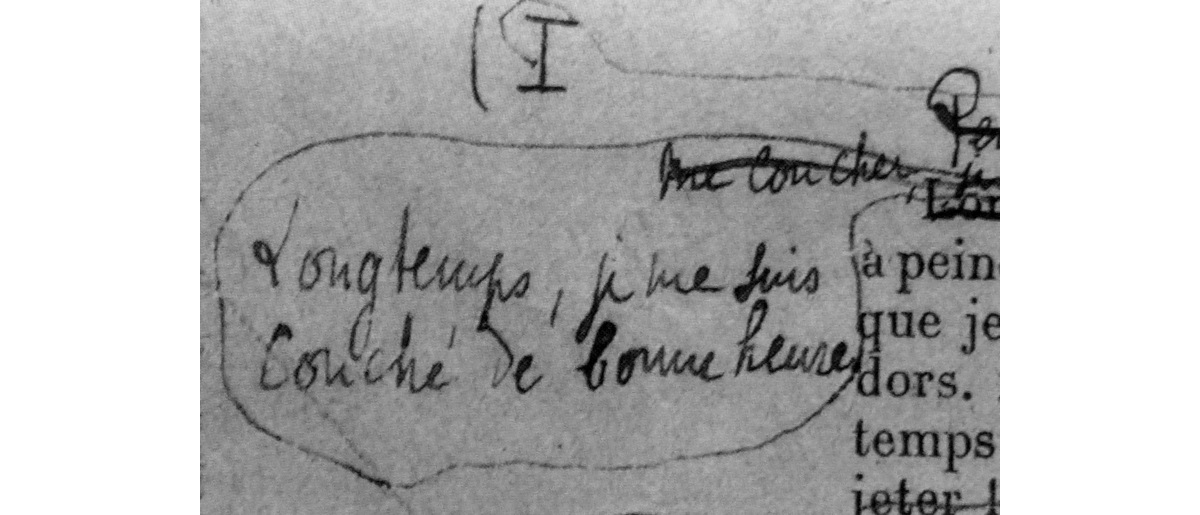

Pendant les derniers mois que je passaisàdans la banlieue de Paris avant d’aller vivre à l’étranger, le médecin me fit mener une vie de repos][À l’époque de cette matinée dont je voudrais fixer le souvenir, j’étais déjà malade ; j’étais obligé de passer toute la nuit levé et n’étais couché que le jour. Mais alors le temps n’était pas très lointain et j’espérais encore qu’il pourrait revenir où je me couchais tous les soirs de bonne heure et, avec quelques réveils plus ou moins longs, je pouvais dormir jusqu’au matin.] [(illisible)je me] Longtemps, je me suis couch[ais]é de bonne heure. [Parfois] [Souvent] Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : “Je m’endors”. Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était temps de chercher le sommeil m’éveillait […] »

(Marcel Proust, Dactylographie (été 1911), NAF 16733, (à partir du Cahier 9). (Source Gallica BNF))

.

.

=====

22k

Dactylographie, deuxième exemplaire (anciennement classée Première Dact.), éditeurs divers, mise au net Collin. (été 1912) (NAF 16730)

Marcel Proust, corrections, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. », deuxième exemplaire, dactylographie, circulant chez différents éditeurs, Gallimard, Fasquelle - Oldendorff, mise au net Cottin, été 1912, NAF 16730. Source Gallica BNF, Source Luzius Keller et Nathalie Mauriac Dyer, “Découverte d’un inédit : du nouveau sur l’incipit d’À la recherche du temps perdu (Marcel Proust)”, in Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention), Année 2006, 27, pp. 141-157

.

.

=====

22l

Version intermédiaire (premier mois 1913, avant avril 1913)

- « Pendant bien des années, le soir, quand je venais de me coucher, souvent à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : je m’endors. »

(Marcel Proust, Version intermédiaire de l ‘incipit d’À la recherche du temps perdu {Autographen, Katalog 681, J. A. Stargardt, Berlin, 2005, Nr. 248a)). Source : Luzius Keller et Nathalie Mauriac Dyer, “Découverte d’un inédit : du nouveau sur l’incipit d’À la recherche du temps perdu (Marcel Proust)”, in Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention), Année 2006, 27, pp. 141-157

.

.

=====

22m

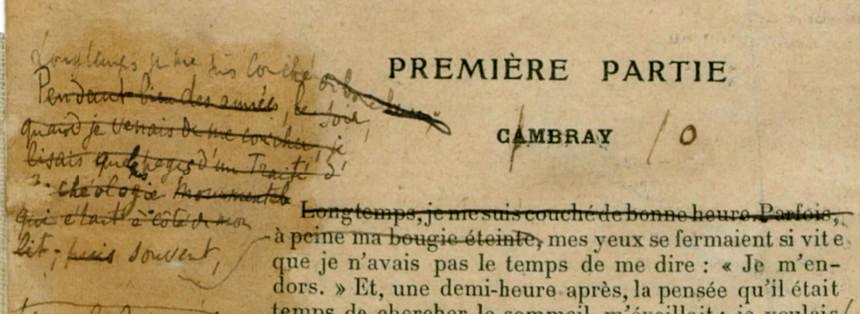

Épreuves. Corrections autographes des premières épreuves de “Du côté de chez Swann”, “Les Intermittences du Coeur - Le Temps Perdu - C[A]OMBRAY”, placards corrigés, Grasset, imprimeur Charles Colin (31 mars 1913 - 11 juin 1913)

- « [

Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois,] Longtemps je me suis couché [de bonne heure] [Pendant bien des années, le soir, quand je venais de me coucher, je lisais quelques pages d’un Traité d’Archéologie monumentale qui était à côté de mon lit] ; [puis] souvent [à peine ma bougie éteinte,] mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : “Je m’endors.” Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était temps de chercher le sommeil m’éveillait […] »

- « Longtemps je me suis couché de bonne heure ; [

souvent] parfois à peine ma bougie éteinte […] »

(Marcel Proust, corrections autographes des premières épreuves de “Du côté de chez Swann - Combray”, placard Grasset, 31 mars 1913 - 11 juin 1913, NAF 16753 ‒ (Source Gallica BNF)

.

.

=====

22n

Épreuves. Corrections autographes des premières épreuves de “Du côté de chez Swann”, “[Les Intermittences du Cœur] À la recherche du temps perdu - [Le Temps Perdu] [Charles Swann] [Du Côté de chez Swann] - C[A]OMBRAY”, placards corrigés, Grasset, imprimeur Charles Colin (mai 1913)

- « [

Pendant bien des années, [chaque] le soir, quand je venais me coucher, je lisais quelques pages (illisible)] [Longtemps, je me suis couché de bonne heure] Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : “Je m’endors”. Et, une demi-heure après, la pensée qu’il était temps de chercher le sommeil m’éveillait […] »

(Marcel Proust, corrections autographes des premières épreuves de “Du côté de chez Swann - Combray”, placard Grasset, Imprimeur Charles Colin, mai 1913 ‒ (Source Fondation Martin Bodmer, Cologny (Suisse), Université de Genève)

(Source1 ; Source2 ; Source3 ; Source4)

.

.

.

.

————

notes

[13] — https://www.lecompendium.com/dossier_optique_128_miroir_de_lorrain/miroir_de_lorrain.htm ‒ <retour>

.

.

revenir au premier article du ouesterne, épisode étude Kafka Zappa Spinoza

.

.

- open summer

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- spinola

- proust

- les lentilles

- télescope

- beg meil

- les côtés

- touvois

- etna

- sartrouville

- charade

- florides

- pinnacles