LE PROJET NEUF

2023-07-03/08-10 - prolégomènes III-G au ouesterne : zapper kafka à kaffa (longtemps marcel 1)

.

Études pébipologiques.

À propos de cet incipit obsessionnel

.

chronologie des prolégomènes :

.

.

Un menu :

.

8a

Début de la babillante randonnée “Longtemps” ‒ 1/3

.

(image frontispice : premier portrait de Marcel Proust réalisé par Jacques-Émile Blanche, à Trouville, le 1er octobre 1891 (dans la villa Les Frémonts chez leurs amis Baignères, et aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes et de la Photographie), combinée avec le chapeau Stetson de Tom Mix, chapeau emblématique et fétiche, dit chapeau de cow-boy et qu’il a l’air de porter tout le temps)

.

8b

L’incipit proustien (1)

« Les romanciers prétendent souvent dans une introduction qu’en voyageant dans un pays ils ont rencontré quelqu’un qui leur a raconté la vie d’une personne. Ils laissent alors la parole à cet ami de rencontre et le récit qu’il leur fait c’est précisément leur roman. »

— (Marcel Proust, À la Recherche du temps perdu, Tome 6, Albertine Disparue (1925), chap.I, p.164)

.

.

Prenons donc l’exemple qui nous immergera dans ses multiples dimensions : autrement dit la première phrase de “À la recherche du temps perdu” de Marcel Proust.

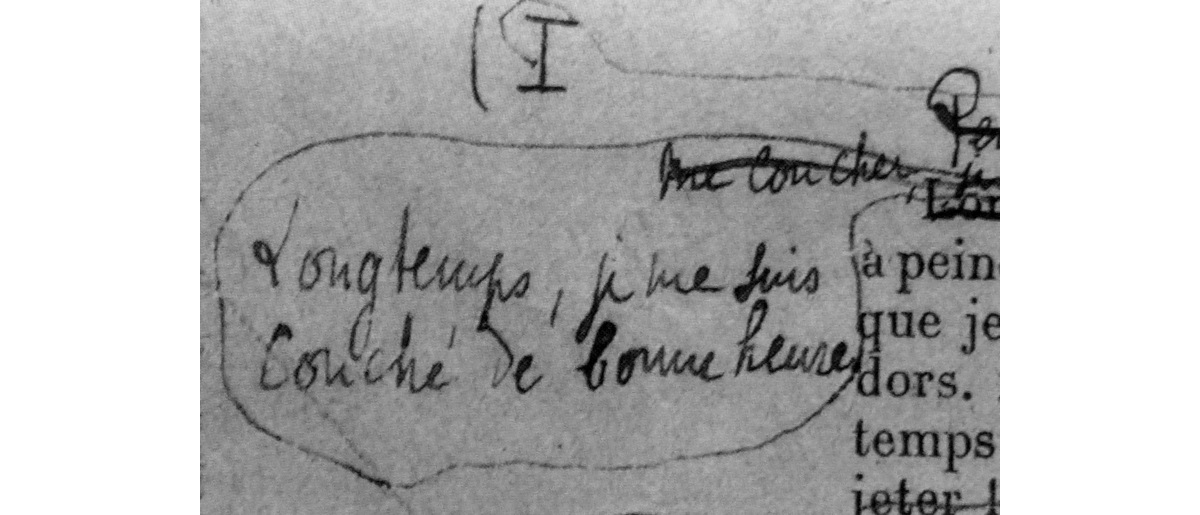

« Longtemps, je me suis couché de bonne heure. »

.

Marcel Proust, premier placard de “Du Côté de chez Swann” corrigé et imprimé par l'imprimerie Charles Colin et les Éditions Grasset, mai 1913. Fondation Martin Bodmer, Cologny (Suisse), Université de Genève ‒ (Source1 ; Source2 ; Source3 ; Source4)

.

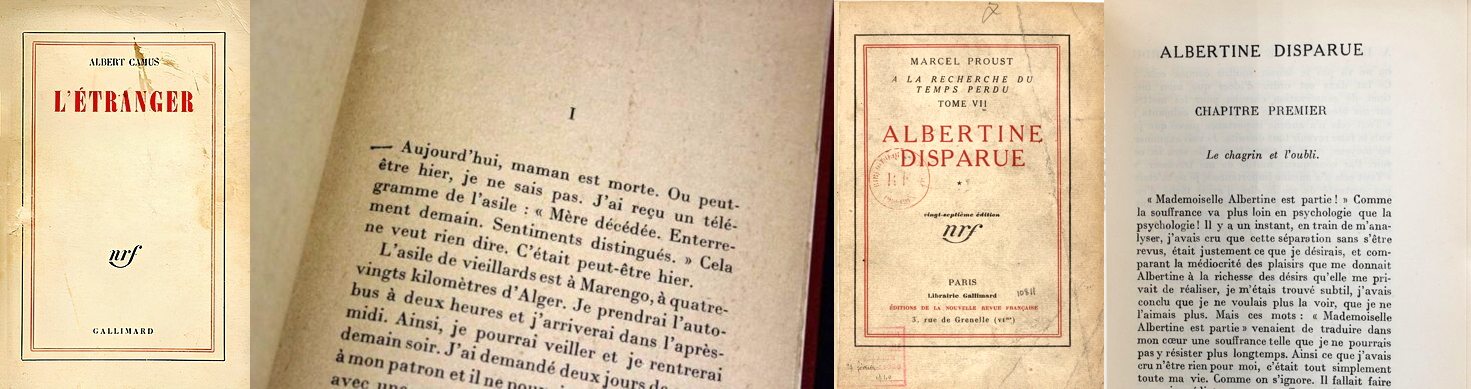

Dans la foulée, citons-en un second tout aussi célèbre peut-être :

car, trente ans plus tard, pour “L’Étranger” (1942), Marcel Camus trouvera :

« Aujourd’hui, maman est morte. »

.

Incipit [3] camusien après celui proustien, qui, si l’on digressait, répondrait presque parfaitement en différé à celui du sixième volume de La Recherche (“Albertine Disparue” ou “La Fugitive”, 1925) :

« Mademoiselle Albertine est partie ! »

Éclairant à nouveau, le languissement qui suit ou qui précède (on ne sait plus), cette forme de maladie ou de contagion qui gagne donc partout, et qui intime à rester au lit et au repos, comme à ne rien faire, ainsi, on en convient :

« Longtemps, je me suis couché de bonne heure. »

.

9

L’incipit proustien (2)

Le tout correspondant exactement à ce qui, dans les épreuves d’écriture ‒ que ce soit dans les versions stratifiées ou dans les ébauches successives et continuellement recommencées par Marcel Proust ‒, se montrent être des vecteurs de La Recherche, là où la pensée théorique et la pratique romanesque…

— que l’on étudie aujourd’hui puisque ce ne sera qu’après un long arrêt entre 1899 et 1907, faisant suite à l’inachèvement d’un premier roman, Jean Santeuil (1895-1899), huit années donc et seulement peuplées de quelques articles et de deux traductions, que Proust se lancera durant les trois ans suivants dans l’entreprise d’un roman-essai-œuvre non publié, Contre Sainte-Beuve (1908-1910), suivis de trois autres années d’élaboration et d’écriture jusqu’à la première publication du volume 1 de La Recherche en 1913 poursuivie d’année en année jusqu’à celle du dernier volume (le septième) en 1927 paru après sa propre disparition en 1922 —

…là où la pensée théorique et la pratique romanesque s’alimentent du vécu autobiographique, s’y mélangent, s’allient, dans une miscibilité convaincante, devenant récit et travail d’écriture autour d’une narration biographique (le livre lui-même demeurant jusqu’au bout un espace vivant) dont les moteurs et les énergies fonctionnent et s’appuient sur les rappels incessants d’images mentales et sensibles :

.

— 1/ comme la perte de la mère (le 26 septembre 1905) causant le chagrin du “petit garçon” / Marcel / l’auteur / le narrateur (aux sobriquets rigolos : « mon petit jaunet », « mon petit serin », « mon petit benêt » ou « mon petit nigaud »)

- suivie de la perte d’Albertine ‒ sa muse crépusculaire Alfred Agostinelli dont l’avion sombre le 30 mai 1914 au large d’Antibes et de Juan-les-Pins, et muse pour laquelle Marcel a beaucoup payé ‒ alors on note aussi le soudain « Maman retrouvée ! » dans le Carnet 1, fo. 5v, 1908 (NAF 16637) avant son « Albertine disparue » ; sous-entendant la culpabilité et l’ambivalence d’être assassin de sa mère comme de son amant :

‒ « J’ai empoisonné sa vie » (Marcel Proust, “Correspondance”, Tome V, Lettre à Georges de Porto-Riche, 1905) (Source) ;

‒ « Donc tu vois que mort on est presque en vie. Peut-être se tromperait-il dans les réponses mais enfin simulacre de la vie. Peut-être n’est-il pas mort. » (second rêve, Carnet 1, folio 3 verso, 1908) ;

‒ « Ô puissé-je, en expiation, quand mon œuvre serait terminée, blessé sans remède, souffrir de longues heures, abandonné de tous, avant de mourir ! » ‒ (in “Le Temps Retrouvé”, Tome VIII, vol.2, chap.3, Matinée chez la princesse de Guermantes, 1927, p.58) ;

.

— 2/ puis un second vecteur : avec la conscience de la différence (l’homosexualité ; les invertis ; les “hommes-femmes” dans Sodome et Gomorrhe ; « aucun genre ne lui convient plus : c’est qu’il les veut tous » nous dit Bernard de Fallois, dans la préface au Contre Sainte-Beuve, 1954), conscience que l’on peut aligner sur d’autres dont celle de développer des sensibilités accrues et distinctes (par exemple, et certainement cela est lié à l’art : on focalise sur des choses sur lesquelles les autres focalisent moins ou peu ; cela nous différencie, nous complète, nous permet de nous assembler et de coopérer.)

• À ce sujet, Monique Wittig parle d'"opoponax" et de “schmeur” :

- ‒ « Il y a un mot allemand, dites-vous, pour désigner l’opoponax, ce qui m’inquiète un peu c’est qu’hier vous m’en avez donné un et aujourd’hui un autre. Hier j’ai dit Schmeur. Schmeur ? Mais ça n’existe pas, en aucune langue. Alors le véritable mot c’est ? Le Truckermancheu. Le ? Le Truckermancheu, ça veut dire un petit homme qui presse, qui oppresse, qui presse sur la poitrine, c’est l’homme des cauchemars, c’est un nain, c’est, je crois que c’est sorti d’un livre de contes allemand, c’est ce qui m’obsède, c’est ce qui, il revient toujours, c’est ce qui exprime les cauchemars au fond. »

‒ (Dialogue entre Pierre Dumayet et Monique Wittig, émission de télévision “Lectures pour tous”, décembre 1964 ; (Source1))

.

‒ « J’avais perdu de vue le bourdon, je ne savais pas s’il était l’insecte qu’il fallait à l’orchidée, mais je ne doutais plus, pour un insecte très rare et une fleur captive, de la possibilité miraculeuse de se conjoindre, alors que M. de Charlus (simple comparaison pour les providentiels hasards, quels qu’ils soient, et sans la moindre prétention scientifique de rapprocher certaines lois de la botanique et ce qu’on appelle parfois fort mal l’homosexualité), qui, depuis des années, ne venait dans cette maison qu’aux heures où Jupien n’y était pas, par le hasard d’une indisposition de Mme de Villeparisis, avait rencontré le giletier et avec lui la bonne fortune réservée aux hommes du genre du baron par un de ces êtres qui peuvent même être, on le verra, infiniment plus jeunes que Jupien et plus beaux, l’homme prédestiné pour que ceux-ci aient leur part de volupté sur cette terre : l’homme qui n’aime que les vieux messieurs. » ‒ in “Sodome et Gomorrhe I”, Tome IV (Le Côté de Guermantes II, Sodome et Gomorrhe I), vol.1, chap.1, 1924, p.260) ;

‒ « Mais, même avec ces exutoires innombrables, la contrainte sociale est trop lourde encore pour certains, qui se recrutent surtout parmi ceux chez qui la contrainte mentale ne s’est pas exercée et qui tiennent encore pour plus rare qu’il n’est leur genre d’amour. Laissons pour le moment de côté ceux qui, le caractère exceptionnel de leur penchant les faisant se croire supérieurs à elles, méprisent les femmes, font de l’homosexualité le privilège des grands génies et des époques glorieuses, et quand ils cherchent à faire partager leur goût, le font moins à ceux qui leur semblent y être prédisposés, comme le morphinomane fait pour la morphine, qu’à ceux qui leur en semblent dignes, par zèle d’apostolat, comme d’autres prêchent le sionisme, le refus du service militaire, le saint-simonisme, le végétarisme et l’anarchie. Quelques-uns, si on les surprend le matin encore couchés, montrent une admirable tête de femme, tant l’expression est générale et symbolise tout le sexe ; les cheveux eux-mêmes l’affirment ; leur inflexion est si féminine, déroulés, ils tombent si naturellement en tresses sur la joue, qu’on s’émerveille que la jeune femme, la jeune fille, Galatée qui s’éveille à peine dans l’inconscient de ce corps d’homme où elle est enfermée, ait su si ingénieusement, de soi-même, sans l’avoir appris de personne, profiter des moindres issues de sa prison, trouver ce qui était nécessaire à sa vie. Sans doute le jeune homme qui a cette tête délicieuse ne dit pas : « Je suis une femme. » Même si – pour tant de raisons possibles – il vit avec une femme, il peut lui nier que lui en soit une, lui jurer qu’il n’a jamais eu de relations avec des hommes. Qu’elle le regarde comme nous venons de le montrer, couché dans un lit, en pyjama, les bras nus, le cou nu sous les cheveux noirs. Le pyjama est devenu une camisole de femme, la tête, celle d’une jolie Espagnole. » ‒ (in “Sodome et Gomorrhe I”, Tome IV (Le Côté de Guermantes II, Sodome et Gomorrhe I), vol.1, chap.1, 1924, p.272)

.

— 3/ ce qui marquera le point de bascule au milieu de “la Recherche” ‒ lorsque le narrateur passe de l’état d’enfance à celui d’état d’adulte ; à l’acceptation des différences, comme s’il s’était agi de passer à autre chose et d’en faire autre chose ‒ de ce temps perdu qui restera animé :

- de rêves ‒ (« la vie rêvée » ; Proust songea un temps donner ce titre à “La Recherche”)

- et de “coucher(s)” ‒ (nécessaire(s) aux états de santé ; aux manques de respiration ; la respiration étant liée à la séparation et la disparition) ainsi que

- de récurrences de “patterns” et de motifs épiphaniques ‒ (qui alors là s’égrènent en nombre : les “côtés”, l’adieu aux aubépines, les trois arbres, le baiser du soir, la poésie des noms, le boitement sur les pavés inégaux, etc.) ;

- comme autant de retours, de feedback, de visions, de péripéties et de réminiscences que d’outils narratifs (car rien ne va de soi évidemment).

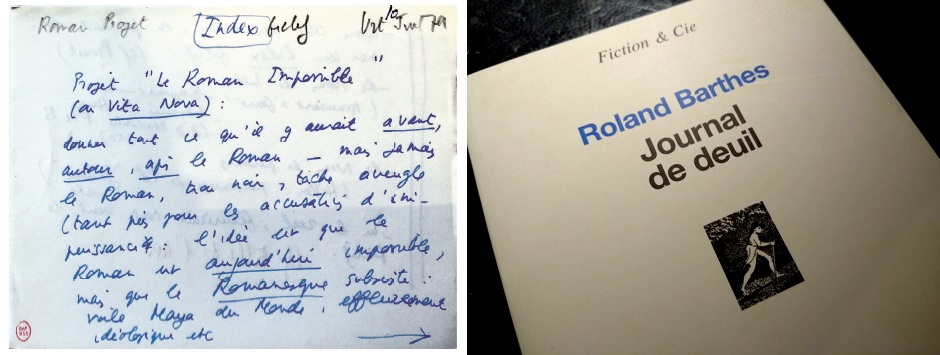

Nota : Roland Barthes éprouvera aussi des vecteurs analogues (le deuil de la mère, le neutre, le vivre ensemble) jusqu’à son entrée ‒ via, lui aussi, la Recherche ‒ dans le roman (intitulé judicieusement : “la préparation au roman”, Vita Nova) [2].

.

Albert Camus et Marcel Proust

Roland Barthes, esquisse de la “Vita Nova”. (Source)

.

10

Une forêt d’incipit

Puis d’autres incipits encore peuvent ici être rappelés (la liste serait sans fin, nous signalent Vitara & John Rohmnyz), pour montrer les nombreuses portes qui s’ouvrent et plein de seuils franchis :

— « Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita. » / « Au milieu du chemin de notre vie, ayant quitté le chemin droit, je me trouvai dans une forêt obscure. » — (Dante Alighieri, La Divine Comédie (la Commedia), I. L’Enfer, 1472)

— « Dans une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait, il n’y a pas longtemps, un hidalgo, de ceux qui ont lance au râtelier, rondache antique, bidet maigre et lévrier de chasse. » — (Miguel de Cervantes Saavedra, L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, 1605)

— « Je souhaiterais que mon père et ma mère, ou bien tous les deux, car ils y étaient en conscience également tenus, eussent songé à ce qu’ils faisaient quand ils m’engendrèrent ; […] » — (Laurence Sterne, Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme, Tome I, 1759) ;

— « C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar. » — (Gustave Flaubert, Salammbô, 1862) ;

— « Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s’ennuyer de rester là à ne rien faire. » — (Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles, 1865) ;

— « Un matin, au sortir d’un rêve agité, Grégoire Samsa s’éveilla transformé dans son lit en véritable vermine. » — (Franz Kafka, La métamorphose, 1912-1915) ;

— « Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? » — (André Malraux, La Condition Humaine, 1933) ;

— « Ce mardi-là, je m’éveillai au moment sans âme et sans grâce où la nuit s’achève tandis que l’aube n’a pas encore pu naître. » — (Witold Gombrowicz, Ferdydurke, 1937) ;

— « Nuée : Il est une loi, Ixion, à quoi il faut obéir. » ; « Hippolocos : Te voici, garçon. » ; « Éros : Tu t’attendais à cela, Thanatos. ? » ; « Endymion : Écoute, passant. » ; « Sapho : C’est monotone ici, Britomartis. » ; « Méléagre : Je suis brûlé comme un tison, Hermès. » ; « Œdipe : Je ne suis pas un homme comme les autres, ami. » ; « Héraklès : Prométhée, je suis venu te libérer. » ; « Orphée : Elle est partie comme ceci. » ; « Premier chasseur : Ce n’est pas la première fois qu’on abat une bête. » ; « Lityerse : Voici le champ, étranger. » ; « Fils : Toute la montagne brûle. » ; « Calypso : Ulysse, rien n’est bien différent. » ; « Virbio : Je te dirai qu’il me plaît de venir ici. Ce lac ressemble à la mer antique. » ; « Circé : Crois-moi, Leuco, tout d’abord je n’ai pas compris. » ; « Jason : Écarte le rideau, Mélite ; je sens la brise qui gonfle. », etc. — (Cesare Pavese, série d’incipits des Dialogues de Leuco, 1947) ;

— « Une fois de plus je n’ai pas pu me retenir, ç’a été plus fort que moi, je me suis avancé un peu trop, tenté, sachant pourtant que c’était imprudent et que je risquais d’être rabroué. » — (Nathalie Sarraute, Portrait d’un inconnu, 1948) ;

— « Quoique la campagne fût chaude encore de tout le soleil de l’après-midi, Albert s’engagea sur la longue route qui conduisait à Argol. » — (Julien Gracq, Au Château d’Argol, 1948) ;

— « À cette époque-là, c’était toujours fête. » — (Cesare Pavese, Le Bel Été, 1949) ;

— « Nous étions très jeunes. Cette année-là, je crois bien que je ne dormis jamais. » — (Cesare Pavese, Le Diable sur les collines, in Le Bel Été, 1949) ;

— « C’est dès la sortie qu’il a commencé à m’embobiner. » — (Cesare Pavese, Par chez nous, in Avant que le coq chante, 1949) ;

— « Autrefois on disait déjà les collines comme on aurait dit la ville ou la forêt. » — (Cesare Pavese, La Maison sur la colline, in Avant que le coq chante, 1949) ;

— « Un accident, ce n’est rien, ce n’est très exactement rien. » — (Chris Marker, Le Cœur net, 1949) ;

— « Je suis dans la chambre de ma mère. » — (Samuel Beckett, Molloy, 1951) ;

— « Je serai quand même bientôt tout à fait mort enfin. » — (Samuel Beckett, Malone meurt, 1951) ;

— « Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. » — (Vladimir Nabokov, Lolita, 1955) ;

— « Vous avez mis le pied gauche sur la rainure de cuivre, et de votre épaule droite vous essayez en vain de pousser un peu plus le panneau coulissant. » — (Michel Butor, La Modification, 1957) ;

— « La chaleur de juillet était accablante. » — (Pier Paolo Pasolini, Les Ragazzi, 1958) ;

— « J’ai rêvé l’autre nuit que j’étais assis…. » — (Jack Kerouac, Docteur Sax, 1959) ;

— « C’est fini. La plage de Big Sur est vide, et je demeure sur le sable, à l’endroit même où je suis tombé. » — (Romain Gary, La Promesse de l’aube, 1960) ;

— « Je vous raconterai une autre aventure plus étonnante… » — (Witold Gombrowicz, Cosmos, 1965) ;

— « Le soleil brillait, n’ayant pas d’alternative, sur le rien de neuf. » — (Samuel Beckett, Murphy, 1965) ;

— « Ces après-midi, ces après-midi de paresse, quand j’allais m’asseoir, ou m’allonger, sur le pic de la Désolation, parfois dans l’herbe des alpages,… » — (Jack Kerouac, Anges de la désolation, 1965) ;

— « Debout au petit matin ce jour-là, j’étais jeune alors… » — (Samuel Beckett, Têtes-Mortes, 1967) ;

— « Jaune et puis noir d’un battement de paupières et puis jaune de nouveau… » — (Claude Simon, La Bataille de Pharsale, 1969) ;

— « Le sentier, au bord extrême des falaises, devient un étroit passage taillé dans la pierre. » — (François Augiéras, Domme ou l’essai d’occupation, 1970) ;

— « Au commencement, il n’attache pas une importance essentielle à ces métamorphoses… » — (Claude Ollier, La Vie sur Epsilon, 1972) ;

— « Suis-je dans le livre ? » — (Claude Ollier, Fuzzy Sets, 1975) ;

— « Pourquoi le sentiment s’est-il ancré en moi de bonne heure… » — (Julien Gracq, Les Eaux étroites, 1976) ;

— « Un cycle nouveau commence… » — (Marguerite Yourcenar, Le Temps, ce grand sculpteur, 1983) ;

— « C’était ici. C’était là qu’elle se tenait. » — (Christa Wolf, Cassandre, 1983) ;

— « Les aires sont dépourvues de toute ornementation. » — (Monique Wittig, Virgile, Non, 1985) ;

— « Je me souviens être restée éveillée dans le wagon-lit, cette nuit-là… » — (Angela Carter, La Compagnie des loups, 1985) ;

— « Il va revenir, il n’a pas disparu pour toujours, c’est impossible, il était là depuis si longtemps… » — (Nathalie Sarraute, Ici, 1995) ;

.

Et si nous revenons à ceux de Marcel Proust :

— « Le pépiement matinal des oiseaux semblait insipide à Françoise. » — (incipit du tome 3, “Le Côté de Guermantes I”)

— « Nous retraversâmes l’avenue Gabriel, au milieu de la foule des promeneurs. » — (incipit du tome 3, “Le Côté de Guermantes II”, chapitre 1)

— « Je tombais de sommeil. » — (incipit du tome 4, “Sodome et Gomorrhe II”, chapitre 3)

— « Je n’attendais qu’une occasion pour la rupture définitive. » — (incipit du tome 4, “Sodome et Gomorrhe II”, chapitre 4)

— « Dès le matin, la tête encore tournée contre le mur, et avant d’avoir vu, au-dessus des grands rideaux de la fenêtre, de quelle nuance était la raie du jour, je savais déjà le temps qu’il faisait. » — (incipit du tome 5, “La Prisonnière” (première partie de Sodome et Gomorrhe III))

— « Mademoiselle Albertine est partie ! » — (incipit du tome 6, “Albertine disparue”, chapitre 1)

— « Ce n’était pas que je n’aimasse encore Albertine, mais déjà pas de la même façon que les derniers temps. » — (incipit du tome 6, “Albertine disparue”, chapitre 2)

— « La nouvelle maison de santé dans laquelle je me retirai alors ne me guérit pas plus que la première ; et un long temps s’écoula avant que je la quittasse. » — (incipit du tome 7, “Le Temps retrouvé”, chapitre 3)

.

.

11

Balançoire

Tout incipit a un rapport avec un point de bascule, si ce n’est un point de rupture.

Soit l’annonce-t-il, soit y succède-t-il.

Dans le premier des deux cas, nous connaissons bien le type d’intrigue qui s’y trouve entraîné en demeurant en parfaite correspondance avec ce qui devient, par le travail de l’écriture et de la narration, une aventure ou une enquête (roman noir, policier, thriller, épouvante, fantastique, merveilleux, à l’eau de rose, roman de gare, etc.), et plus généralement nous pouvons y ranger tout type de roman d’action (tout en y comptant les logiques des flashbacks qui en donnent de nombreuses variantes).

Dans le second, le cas où le livre arrive après quelque chose qui nous est inconnu, qui n’est et ne sera compréhensible, c’est-à-dire quand le livre est de fait en retard, arrive après coup (et nous itou) : nous y avons moins d’habitudes et y calons moins nos repères. Il y aura de multiples vérités comme autant de réalités. Curieusement nous avancerons que les romans de science-fiction et les ouvrages de poésie y répondent mieux :

‒ à titre d’exemples :

‒ la science-fiction rurale d’Arno Schmidt qualifiée aussi de dystopie post-guerre et d’idylle rurale via une critique de la langue et un dynamitage des formes lâchement anciennes pour éviter et contrer l’abêtissement ;

‒ la prose désorientée et papillonnante, lacuste et paludéenne, plastique, spatiale, pâteuse, orale et sonore, réverbérée et modulante, plus universalisée et épique, troyenne voire même trojane, de Monique Wittig, alors dit-elle : « le texte n’est pas arrêté dans la page, il a la motilité des paroles » (“Le Chantier littéraire”, 1986, p.68) ; elle complète : « Des samares dans leur vol descendant, tels quels, les mots tombent par mille, l’air en est empoissé. Des ailes de papillon au battement doux, tels quels, ils frôlent les yeux par milliers. Des feuilles se détachant des arbres en nuit, tels quels, ils tombent silencieux, enflant ou s’amoindrissant dans leurs formes. Des flocons de dissemblable densité, obscurcissant le ciel visible entre leurs espaces en longs éclats bleus, tels quels ils s’appesantissent jusqu’à toucher terre. Jamais leur présence physique ne m’aura causé une joie plus parfaite. Je dis : (Je tends vers toi mon beau paradis). » ‒ (Monique Wittig, “Virgile, Non” (1985), XXXVII, p. 126)

‒ la poésie éco-érogéno-fantastique chasseresse de François Augiéras/Abdallah Chaamba, entre l’épouvantable et le magnifique dans la moindre sensation, l’atemporel et l’indatable, au milieu de cavernes surnaturelles et magnétiques comme au droit de de pentes de talus antiques : « L’évènement déterminant de ma petite enfance est le fait que mes yeux se sont ouverts sur une civilisation dégradée » (François Augiéras, “Une adolescence au temps du maréchal”, 1968).

C’est là toute la familiarité que nous avons avec les romans de Proust, de Wittig, de Schmidt, de Woolf, de Le Guin, de Ballard, de Joyce, de Bernhard, de G. Stein, d’Augiéras, de Nabokov, de Gombrowicz, etc. comme avec ceux de Sarraute et d’Ollier.

.

12

Du monde renversé et du déguerpissement (esquive)

L’incipit est ainsi, oui, une porte ou un seuil.

Et, ici, effectivement, le ouesterne spinoza se déroule et débute le seuil passé ou bien dépassé ‒ comme c’est le cas dans un autre roman-essai parallèle, Audito, commencé en 2017 et toujours en cours : ce dernier, on le constate, débute après un déclenchement dont l’action est décrite dans la première phrase, sans avoir à connaître la cause de cette décision ni son objectif.

Dans une pareille situation, la rupture a eu lieu, et nous explorons, maintenant, au moment de la lecture, les conditions de notre présent dans ce futur qui s’ouvre. Nous approfondissons en apnée les réalités dans un monde non figé, tout animé de nouvelles et d’anciennes coopérations.

Celles d’un monde renversé dans lequel nous avons déguerpi (à l’image de ce monde commencé en 2016 et continué en 2017 lors des expositions NaA Nothing at All, et lui aussi annoncé comme “renversé”).

Celles d’un monde qu’en immersion nous découvrons et explorons à fond (et à fonds perdus), en phase et en déphasage, en synchronisations et en désynchronisations continuelles, incessantes. Un monde juste et d’équilibre qui nous façonne et que nous façonnons, en pleine interindépendance.

Nous avons franchi l’ultime moment charnière, incipitateur et point aveugle, et à présent nous modulons.

Après la noyade et après la cure.

Dans un espace décodé. Dans le neutre,

- à la manière de Monique Wittig : « On est écrivain, ou pas. On est dans un espace mental où le sexe n’est pas déterminant. Il faut bien qu’on ait un espace de liberté. Le langage le permet. Il s’agit de construire une idée du neutre qui échapperait au sexuel. » ‒ (Monique Wittig, entretien au quotidien Libération du 17 juin 1999) ;

- et à la manière de Roland Barthes : « on a défini comme relevant du Neutre toute inflexion qui esquive ou déjoue la structure paradigmatique, oppositionnelle, du sens, et vise par conséquent à la suspension des données conflictuelles du discours. » (Roland Barthes, présentation, “Le Neutre”, Cours et séminaires au Collège de France (1977-1978)) (autre source pdf)

Si nous déguerpissons (Barthes dit “esquive”) ce n’est ni par fuite ni par jeu ni par simple posture mais par prise d’écart et manœuvre de contournement (et d’absence). Fascinant est pour nous le moment animal, et donc indescriptible et inexplicable (toujours pour nous), celui de la furtivité et de la décision alternative, de la virevolte et du changement de point de vue.

On se décale. Tel l’oiseau et telle la marmotte.

- Gardons en tête que “déguerpissement” est également un terme juridique présent dans le droit :

‒ « On appelle “déguerpissement”, dans le sens grammatical du mot, l’action de quitter un lieu par nécessité, par force ou par crainte. Ce mot est composé de “werp”, terme allemand qui signifie “ensaisinement”, “mise en possession”, et de la particule relative “de/dé”. » (Extrait de : “Les Pandectes belges, Encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence belges”, par Edmond Picard, N. D’Hoffschmidt et Jules de le Court, Volume 28, Ferdinand Larcier Libraire-éditeur, Bruxelles, 1888, chapitre “Déguerpissement” (pp.1103-1114), p.1104) ‒ (Source)

Dans le sens commun, nous le comprenons comme le fait de “quitter une position” et d’en “prendre une autre”.

- ‒ « La Recherche du Temps perdu, comme son nom l’indique, est un long voyage. Non point à travers l’espace ou le temps, mais à travers l’âme humaine, une plongée vers cette zone où tout serait communicable, où nous pourrions voir non point un autre monde — car je ne suis pas certain qu’il existe — mais ce monde-ci avec les yeux d’un autre, de cent autres, voir les cent univers qu’est chacun d’eux. Nous entrerions alors dans un état ineffable, semblable à celui que les Pères de l’Église appelaient « la Communion des Saints »… J’ai pensé tout d’abord achever mon œuvre par un volume qui se serait appelé “L’Adoration perpétuelle”. » ‒ (Marcel Proust, Lettre à Jacques Benoist-Méchin, 1922, in Jacques Benoist-Méchin, “À l’épreuve du temps”)

Passage que Marcel Proust a repris en partie dans “La Prisonnière” :

- ‒ « Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent autres, de voir les cent univers que chacun d’eux voit, que chacun d’eux est ; et cela, nous le pouvons avec un Elstir, avec un Vinteuil ; avec leurs pareils, nous volons vraiment d’étoiles en étoiles. » ‒ (Marcel Proust, À la Recherche du temps perdu, Tome VI, La Prisonnière (Sodome et Gomorrhe III), vol.2, chapitre deuxième, 1923, dix-huitième édition, 14 novembre 1923, pp.75-76)

.

.

13

Proustisme, Bergsonisme face au rêve

Un incipit ouvrirait-il le rêve ?

• ‒ « […] il y a des états nombreux tels que l’hallucination et le rêve, où surgissent des images qui imitent de tout point la perception extérieure. Comme, en pareil cas, l’objet a disparu tandis que le cerveau subsiste, on conclut de là que le phénomène cérébral suffit à la production de l’image. Mais il ne faut pas oublier que, dans tous les états psychologiques de ce genre, la mémoire joue le premier rôle. »

‒ (Henri Bergson, “Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit”, 1896, p.25)

On dit que Proust avait lu Matière et Mémoire de Bergson en 1910,…

(tous deux ont des bisaïeuls communs ; Bergson épouse en 1892 Louise Neuburger, qui est la cousine germaine de Jeanne Weil, la mère de Proust ; le père de Proust avait-il un exemplaire signé de l’ouvrage de Bergson dans sa bibliothèque ?).

…Bergson qui écrivait : « Un être humain qui rêverait son existence au lieu de la vivre tiendrait sans doute ainsi sous son regard, à tout moment, la multitude infinie des détails de son histoire passée. »

‒ (Henri Bergson, “Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l’esprit”, 1896, p.92)

.

L'incipit précipiterait-il d’un coup dans le rêve que l’on verrait analogue à une apnée onirique ?

À cette encontre et si l’on s’appuie sur la distinction bergsonienne entre mémoire volontaire et mémoire involontaire définie dans Matière et Mémoire (1896, p.52 : « Ce souvenir spontané, qui se cache sans doute derrière le souvenir acquis, peut se révéler par des éclairs brusques : mais il se dérobe, au moindre mouvement de la mémoire volontaire. »), il est en effet très tentant de déclarer, comme le fait le critique Henri Massis en 1937 : « Proust semble avoir personnellement expérimenté certaines théories bergsoniennes relatives à la mémoire » (Source).

Néanmoins, Marcel Proust dans une lettre de mars 1922 (l’année de sa mort) déclarait à Camille Vettard : « C’est peut-être, à la réflexion, ce sens spécial qui m’a quelquefois fait rencontrer — puisqu’on le dit — Bergson, car il n’y a pas eu, pour autant que je peux m’en rendre compte, suggestion directe » (Correspondance de Marcel Proust, Paris, Plon, 1970-1999, t. XXI, p. 77) (Source).

De son côté, Bergson faisait remarquer dans une lettre au docteur Charles Blondel qui venait de publier La psychographie de Marcel Proust (1932) et qui analysait clairement l’œuvre de l’écrivain sous l’angle pur de la psychologie que : « Sur les rapports qu’il peut y avoir entre le “Proustisme” et le “Bergsonisme”, il me semble que vous avez trouvé la note juste »

‒ (Henri Bergson, 1932, in Henri Bergson, “Correspondances”, éd. par André Robinet, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, p.1359)

(Source).

Mais remarquons que chez Bergson le temps est “perdu”, alors que Proust annonce qu’il est “retrouvé” (Source1) : car si le temps est encore perdu malgré Bergson, c’est que Bergson ne l’avait sans doute pas trouvé… Néanmoins le bergsonisme – comme l’écrira Jankélévitch – est « la philosophie du temps retrouvé » (in V. Jankélévitch, “Henri Bergson”, Quadrige, Paris, 1989, p. 39) (Source1 ; Source2 ; Source3 ; *Source4, Henri Bergson, “la Pensée et le Mouvant” (1938), p.21.

.

.

14

L’incipit proustien (3)

Bref, revenons à Marcel Proust.

L'incipit tel que l’on connaît est incisif, intrigant, paradoxal, presque bancal (sur l’angle du seuil).

C’est une punchline. Ravageuse.

Elle a l’air d’avoir toujours été là, de donner l’impression qu’elle solidifie tout, et que c’est elle qui fût la première phrase écrite, avant tout le reste.

Alors que très souvent, longtemps l’incipit se pose très doucement. Mais tout de même elle paraît immuable, cette phrase, et on pense qu’à partir de là (comme lors de la lecture), elle va tout ouvrir et tout permettre.

On n’ose plus y toucher ; alors qu’on se trompe, on se fourvoie. Car rien n’est jamais définitif et rien n’est jamais tout à fait achevé. Alors on la fixe, la retient, on la re-lit, la re-re-lit, etc. Quitte quelquefois à revenir encore sur elle, sur cette première phrase (celle de Proust, nous allons le voir, a changé plusieurs fois), quitte à de nouveau la modifier, à l’amender : en fonction de ce qui va s’écrire par la suite.

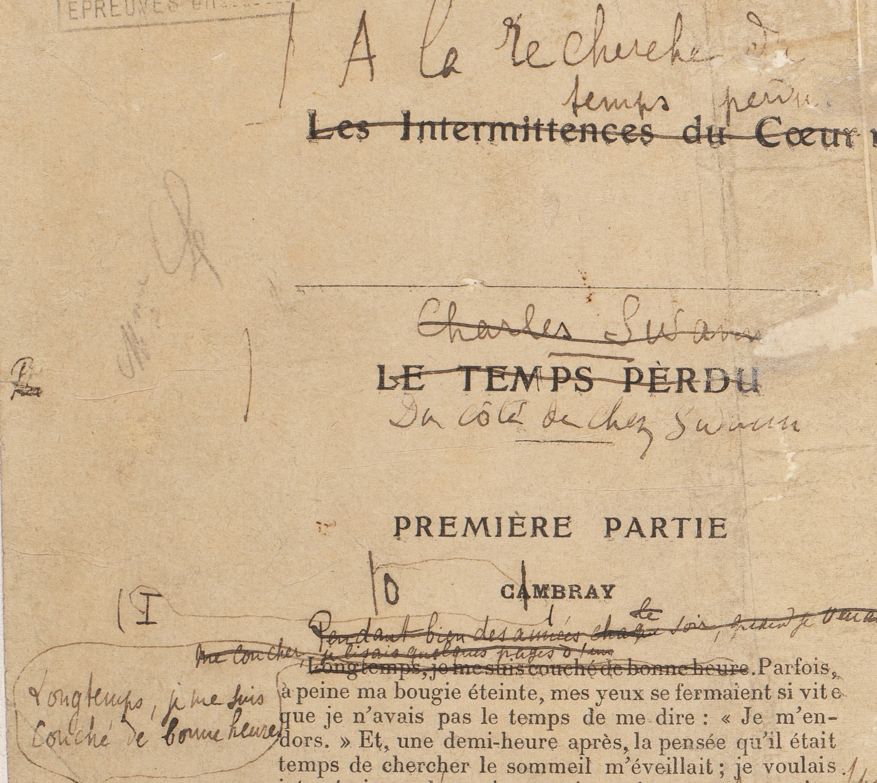

Gardons donc cet exemple (celui de Mr. Proust), et étudions les modifications successives de la phrase-clé, de cette fameuse phrase première qui entrouvre tout (et qui ne se ferme jamais), celle de la première page de “Du Côté de chez Swann” (1913) du premier volume de La Recherche, ce “roman de la mémoire involontaire” <1>, cette œuvre qui “a pour sujet sa propre rédaction” (d’après Jean-Yves Tadié, Proust et le Roman, 1971).

Ainsi, après Laurence Sterne et son “traité d’obstétrique” (Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme, 1759-1767) (Source), ah eh bien, lançons-nous nous-même dans la génétique et entrons dans le chantier interminable de cette première phrase :

.

.

Marcel Proust, corrections autographes des premières épreuves de “Du côté de chez Swann - Combray”, placards corrigés, Grasset, imprimeur Charles Colin, 31 mars 1913 - 14 mai 1913 ‒ (Source Bodmer, Université de Genève)

.

.

.

.

revenir au premier article du ouesterne, épisode étude Kafka Zappa Spinoza

.

.

- open summer

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- spinola

- proust

- camus

- barthes

- nabokov

- flaubert

- butor

- malraux

- gombrowicz

- sterne

- carroll

- gary

- kafka

- bergson

- les côtés

- charade

- déguerpissement