LE PROJET NEUF

2023-07-03/08-10 - prolégomènes III-E au ouesterne : zapper kafka à kaffa (réciétude 2)

.

Études pébipologiques.

Qu’est-ce qu’un récit-étude ?

.

chronologie des prolégomènes :

.

.

Un menu :

.

12

Un réciétude (2)

‒ “Franz gaffa et s’exclaffa. Zappa rata la casa de Spinoza et clamça."

(Aphorismes du “ouesterne spinoza”)

.

Toutefois par l’article que nous écrivons ici-même, faisons l’effort de plonger dans la recherche :

• pouvons-nous interroger si une étude ne peut pas devenir malgré tout un récit ou une narration en soi ?

— on remarquera au passage que Mr. Marcel Proust au travers de son “Contre Sainte-Beuve” (1908) le proposait déjà <23> ; et à ce sujet il ne faudrait jamais confondre Proust avec le narrateur de son roman : on n’a pas à confondre la personne qui vit avec l’auteur qui écrit, le moi social avec le moi créateur : ce qui atteste et vérifie que l’on peut lire et étudier un texte sans que l’auteur soit là. Car il y a une large différence entre : ce qui est biographique et ce qui est autobiographique ; autrement dit entre : ce que l’on appelle les “realia” (les choses de la vie qui interagissent et qui entourent les auteur.rice.s des textes qu’on étudie ; telles leurs correspondances, les lettres, tout document retrouvé, etc.) et ce qu’on nomme : “biopic” (qui raconte et fictionne la vie de quelqu’un). De fait nous travaillons sur cette porosité et cette animation (qu’on pourrait aussi nommer métamorphose et interprétation, voire même improvisation) qui deviennent indissociables : l’œuvre comme espace vivant biographique” — :

• un récit n’a-t-il pas sa part d’étude ?

• et, en contrepartie, une recherche et une spéculation sa forme de narration ?

• car en effet, un récit n’est-il pas un prolégomène à quelque chose ?

• par exemple : à une meilleure compréhension de l’expérience de sa propre lecture ;

• ainsi, dans le même temps, cette dernière, la lecture, serait auto-réflexive sur cette façon même de pratiquer l’écriture et l’étude et la lecture pour les amener à la hauteur d’un espace imaginaire ;

.

• Écrire et lire entrerait de la sorte tous deux dans le questionnement de la pratique de création d’un monde (un monde dédoublé, donc) par la combinaison ingénieuse et très productrice de

- 1/ l’exercice mental (l’imaginaire, les images dans la tête)

- avec ceux :

- 2/ mécaniques (ceux des doigts sur un clavier et des yeux sur un écran ou sur des pages de livre ; toutefois tourner la page n’est pas forcément changer d’espace, même si cela propose une expérience intéressante à mener)

- auxquels s’ajoutent :

- 3/ ceux de l’oralisation (à la fois : la voix dans sa tête, tête de lecture, et la voix vocalisée — oui on incite à lire et à performer ces textes à voix haute !).

‒ « Khneï Khneï thnacapata thnacapata, Eï, Eï, thagahaté thagahaté » déclame Isidore Isou (dans “Neiges”, dans “Dix Poèmes magnifiques”, 1947 ; (Source1 ; Source2), car comme le dit Artaud « Tout vrai langage est incompréhensible » (“Ci-gît”, 1947), en ajoutant dans un autre texte intitulé “Jabberwocky” (publié dans “L’Arve et l’Aume - tentative antigrammaticale à propos de Lewis Carroll et contre lui” (1943), paru en 1947 dans la revue “L’Arbalète”, no. 12) : « NEANT OMO NOTAR NEMO […]. MOMAR UNI ou GONPAR ARAK ELI, qui veut dire : as-tu compris ? », meaning sans doute « néant homme écrire personne » intraduisant “Jabberwocky” par cette formule.

Isidore Isou (1925-2007), lettriste ; )Source)

.

Une entrée en littérature se ferait donc en marchant et en babillant.

.

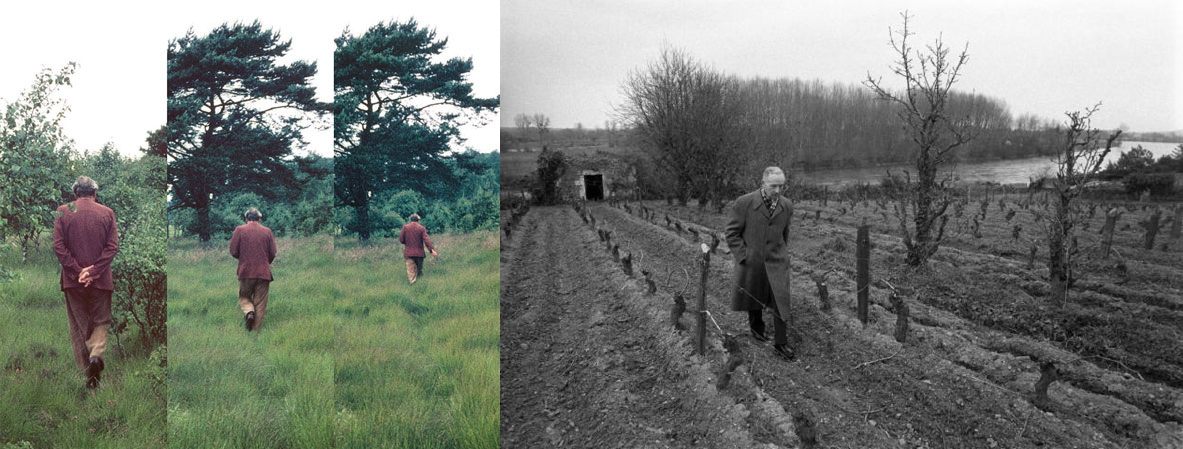

à gauche : Arno Schmidt dans la lande près de chez lui à Bargfeld, dans la Lande de Lunebourg ; à droite : Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire), en 1981 (Crédits : Agence Roland Allard / Agence VU ; Source)

.

Julien Gracq dans le Wisconsin, été 1970. ‒ photographie à laquelle s’ajoute une autre légende griffonnée par Vitara & John Rohmnyz : “Julien Gracq sur le site du P en 2020 comme s’il était dans le Wisconsin”. ‒ complétée par une note rajoutée dans la marge : “on dirait Armstrong à son arrivée sur le sol lunaire” (Source).

— « le sommet des mamelons souvent assez raides est occupé uniformément par de petits bois : la culture, on dirait, s’essouffle vite ici au long des pentes trop déclives. (…) À l’inverse de la civilisation mexicaine et andine, c’est partout une civilisation des plaines basses, qui ne mord pas sur les hauteurs, qui pourtant évite aussi les thalwegs et les abords marécageux des fleuves (…) on est surpris de l‘aspect sauvage, non maîtrisé, non aménagé, des fonds de vallées (…) les agglomérations (…) se logent uniformément dans les creux, près des confluents et sur les plaines: pas une seule ville perchée ici (…) la vie s’étale seulement entre les niveaux extrêmes qui circonscrivent la zone des commodités […] » — (Julien Gracq, Lettrines 2, Éd. José Corti, 1974)

— « Les écrivains qui, dans la description, sont myopes, et ceux qui sont presbytes. Ceux-là chez qui même les menus objets du premier plan viennent avec une netteté parfois miraculeuse, pour lesquels rien ne se perd de la nacre d’un coquillage, du grain d’une étoffe, mais tout lointain est absent – et ceux qui ne savent saisir que les grands mouvements d’un paysage, déchiffrer que la face de la terre quand elle se dénude. Parmi les premiers : Huysmans, Breton, Proust, Colette. Parmi les seconds : Chateaubriand, Tolstoï, Claudel. Rares sont les écrivains qui témoignent, la plume à la main, d’une vue tout à fait normale. » — (Julien Gracq, Lettrines, Éd. José Corti, 1967)

.

‒ Document 1 ‒ Antonin Artaud - Pour en finir avec le jugement de Dieu (1947) (Version intégrale) [Lire la vidéo (YouTube)]

‒ Document 2 ‒ Antonin Artaud - émission de télévision, « LIRE », diffusée sur l’ORTF, le 13 mai 1966, dans laquelle Philippe Sollers évoque le poète, accompagné par la voix de Med Hondo. [Lire la vidéo (YouTube)]

.

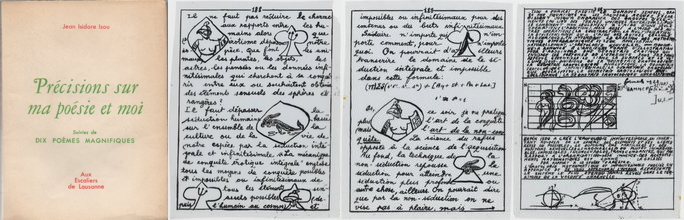

Isidore Isou, “Précisions sur ma poésie et moi, suivies de Dix Poèmes magnifiques”, vers 1950.

Antonin Artaud, “L’Arve et L’Aume”, printemps 1947 ; traduction infidèle d’un chapitre d'“Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll” dans “De l’autre côté du miroir” (novembre 1865).

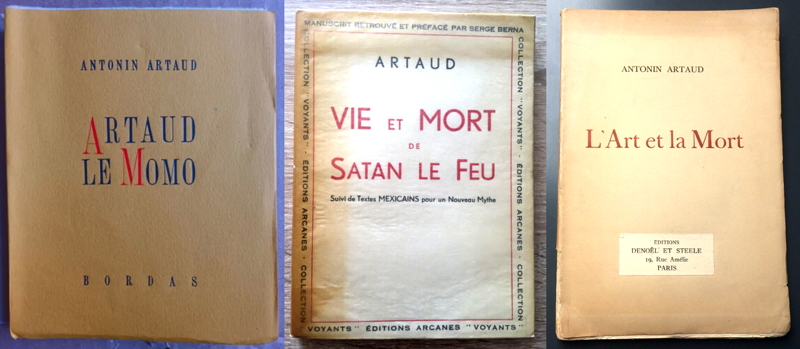

Antonin Artaud, “Artaud le Momo”, 1947 ; Antonin Artaud, “Vie et Mort de Satan le feu”, 1953 ; Antonin Artaud, "L’Art et la mort", 1929.

.

.

.

.

————

notes

[23] — [idem note 18] — Sainte-Beuve, qui assignait pour tâche essentielle au critique de discerner les vrais talents de son époque, a toujours méconnu précisément les génies de son temps, qu’il confond avec les plus médiocres écrivains. (Bernard de Fallois, dans Contre Sainte-Beuve (1908), préface, Folio, 1954, p.28) ‒ <retour>

.

.

.

.

revenir au premier article du ouesterne, épisode étude Kafka Zappa Spinoza

.

.

- open summer

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- spinola

- kafka

- zappa

- proust

- isou

- artaud

- carroll

- schmidt

- gracq

- wisconsin

- vidéo