LE PROJET NEUF

2023-07-03/08-10 - prolégomènes III-D au ouesterne : zapper kafka à kaffa (zappages) (de schmidt à sterne)

.

Études pébipologiques.

Qu’est-ce qu’un récit-étude ?

.

chronologie des prolégomènes :

.

.

Un menu :

.

11

Les zappages

‒ “Kafka Zappa débuta à la butte A."

(Aphorismes du “ouesterne spinoza”)

.

Alors, ce titre de “prolégomènes” <17> que porte ici cet article est donc en quelque sorte assurément surévalué ou surestimé, sans être néanmoins mensonger. Nous dirons comme précédemment qu’on est bien obligé de se mettre à zapper l’histoire pour s’en sortir et imaginer d’autres possibles : autrement dit de ré-analyser celle (trop) officielle qui en art institue des visibilités et des invisibilités (ce qui, vous en conviendrez, est quasiment l’objet de la critique de Proust envers Sainte-Beuve) <18>. Cette histoire trop lisse et trop héroïque pour être belle et juste nous intime à le faire. De la sorte, ce “zappage kafkafouillage” met au jour des liens méconnus que nous découvrons.

.

L’ouvrage de Kant (1783) modifié.

.

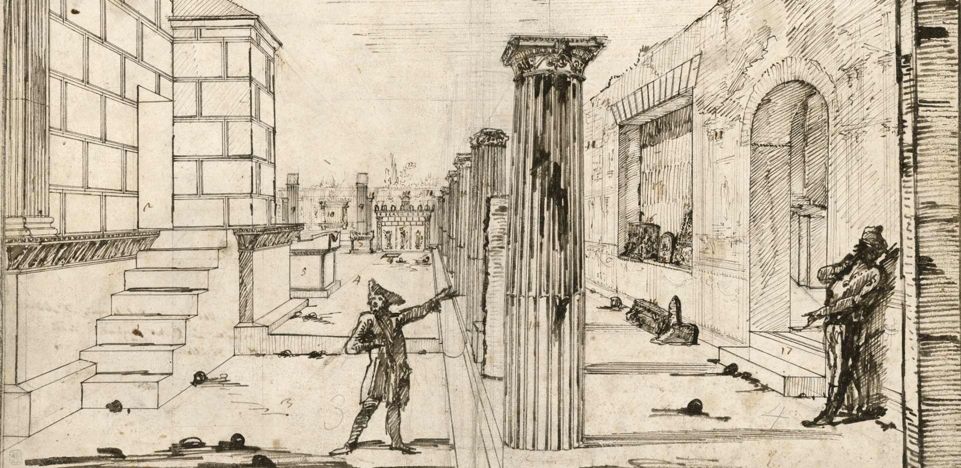

Comme on le remarque souvent, des dessins labyrinthiques de Giovanni Battista Piranesi aux constructions littéraires de Jorge Luis Borges ou encore de Julien Gracq, des paysages symboliques de Jérôme Bosch aux architectures paranoïaques de Kafka, des complexités typographiques d’Arno Schmidt et de Laurence Sterne <19> jusqu’aux lenteurs et répétitions de Thomas Bernhard et les multi-langages de James Joyce <20>, en passant par le « zut, zut, zut, zut » de Proust <21> et la “Victorine” d’Art & Language <22>, la littérature comme l’art n’ont cessé de proposer des espace-temps impossibles ou absurdes, qui postulent des versions alternatives de la réalité (Source 1 ; Source 2 ; Source 3).

.

Giovanni Battista Piranesi (1758-1810), Le temple d’Isis à Pompéi, env. 1778, Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Dietmar Katz — (Source 1 ; Source 2)

.

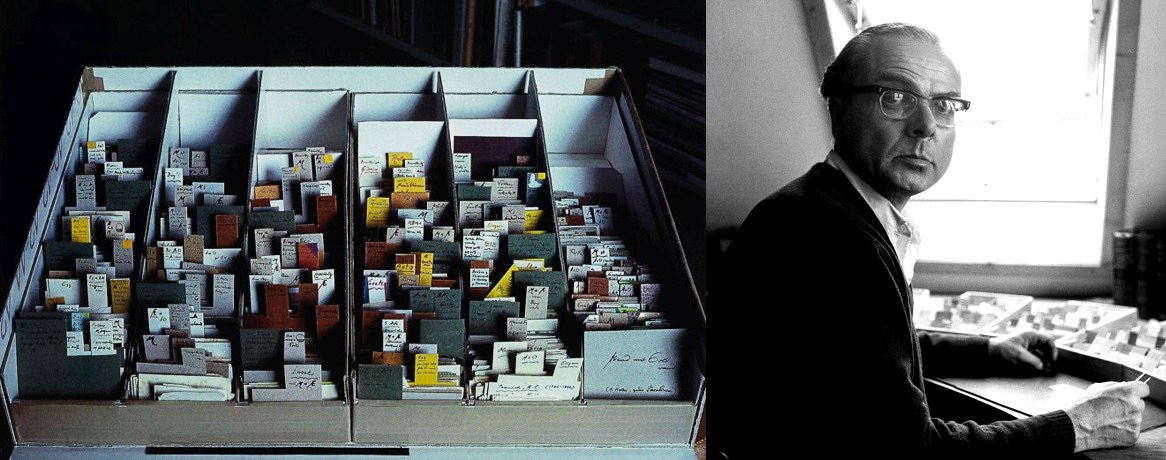

Arno Schmidt (1914-1979) :

“Outre le caractère composite de ses récits qui empruntent à des registres et des corpus divers — Arno Schmidt a beaucoup lu et notait sur des fiches ses trouvailles —, les inventions verbales et l’intertextualité qui ont fait à sa prose une réputation de difficulté sont de nature à retenir les amateurs exigeant une littérature narrative mais aussi interactive, réflexive et novatrice.” — (“Schmidt le virtuose”, par Éric Dussert, revue Le Matricule des Anges n°35 , août 2001)

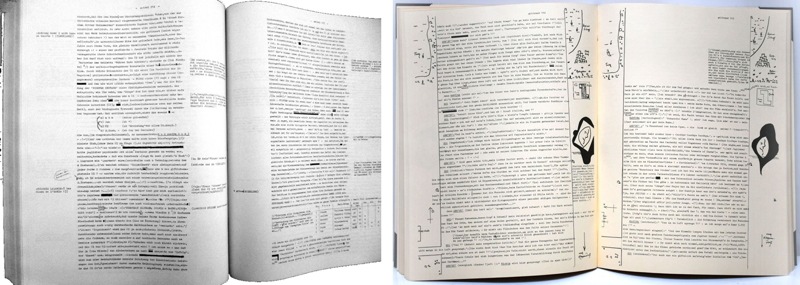

Arno Schmidt, “Zettels Traum” (1963-1970) (Source2) ; et en bas à droite : Arno Schmidt, “Abend mit Goldrand” (1975) (Source2 ; Source3).

.

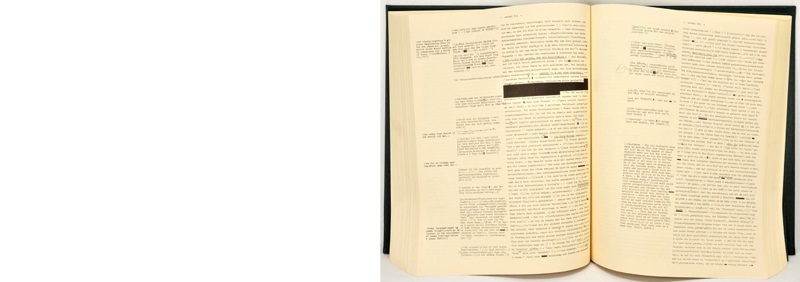

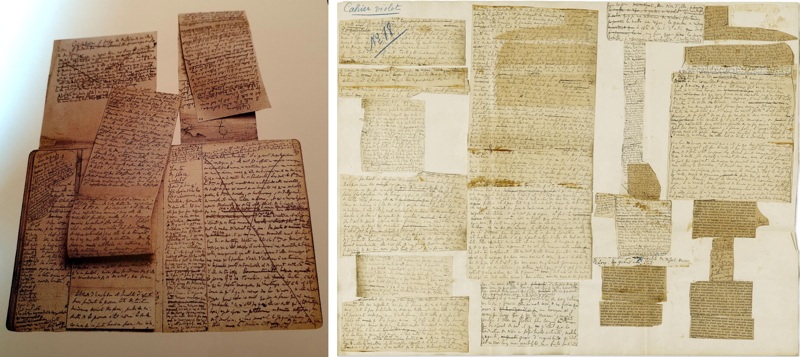

Marcel Proust, les paperolles dans les manuscrits de “La Recherche” (1913-1927). (Source2 ; Source3)

.

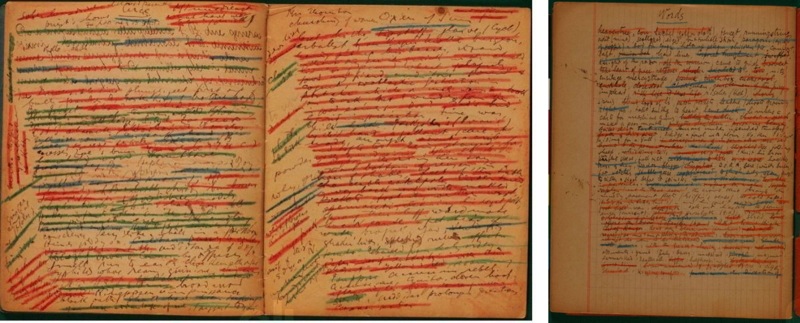

James Joyce, feuillets manuscripts de “Ulysses” (1920).

.

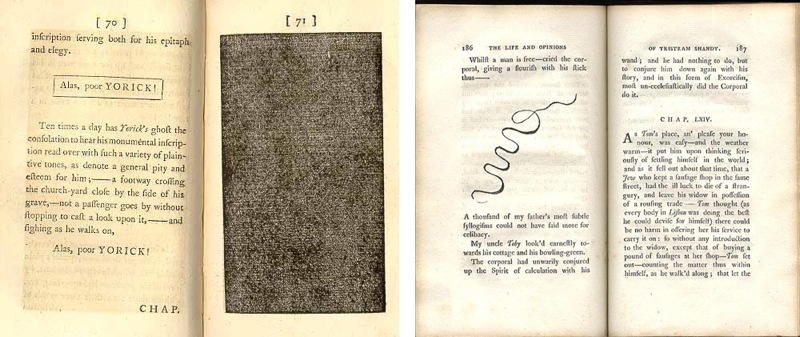

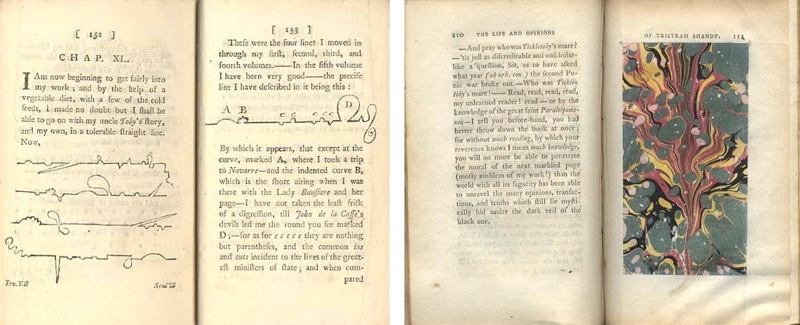

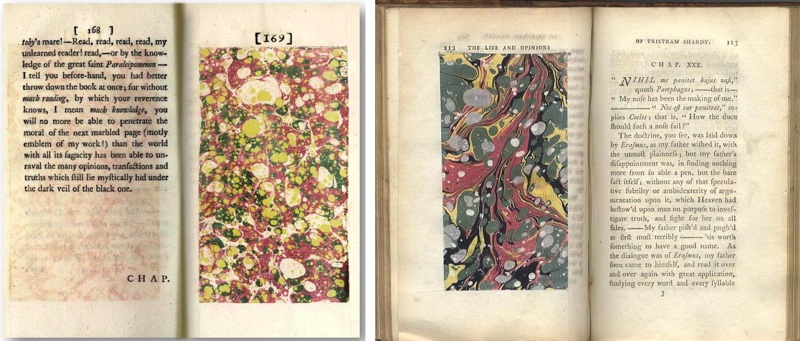

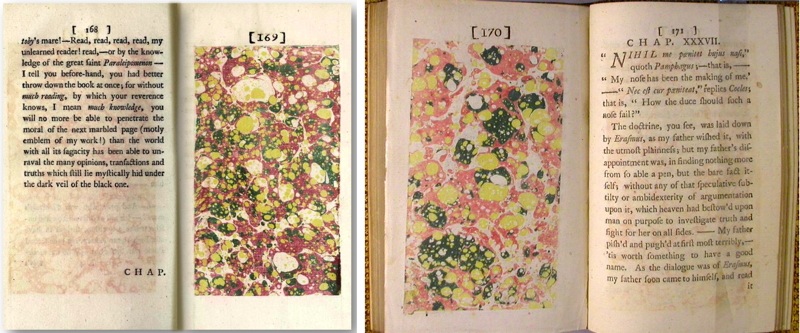

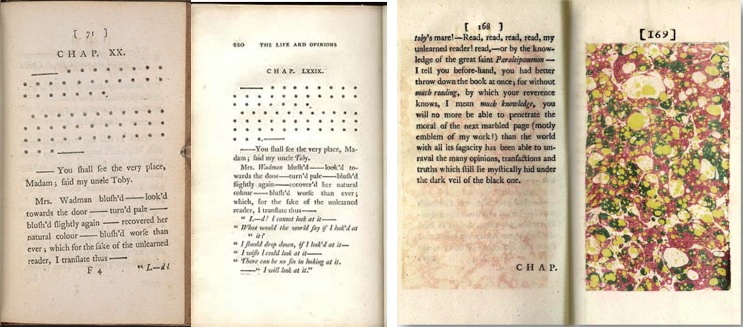

Laurence Sterne, “Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme” (The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman) (1759-1767). (Source2 ; Source3 ; Source4)

.

.

.

.

————

notes

[17] — prolégomène : Longue introduction placée en tête d’un ouvrage, contenant les notions préliminaires nécessaires à la compréhension dudit ouvrage. ‒ <retour>

[18] — Sainte-Beuve, qui assignait pour tâche essentielle au critique de discerner les vrais talents de son époque, a toujours méconnu précisément les génies de son temps, qu’il confond avec les plus médiocres écrivains. (Bernard de Fallois, dans Contre Sainte-Beuve (1908), préface, Folio, 1954, p.28) ‒ <retour>

[19] — Les aventures typographiques dans le Tristram Shandy de Laurence Sterne (1759-1767) :

Source 1 ;

Source 2 : Anne Bandry-Scubbi, Tristram Shandy à mots comptés, in revue XVII-XVIII. Revue de la Société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles Année 2006 63 pp.41-61 ;

Source 3 : Alison Boulanger, Du signe au sens : Tristram Shandy, Réflexion sur un lien capricieux, in “Naissance du roman moderne : Rabelais, Cervantès, Sterne”, sous la direction de Christian Michel, Cours de Littérature Comparée, PURH Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2007, DOI : 10.4000/books.purh.6071 ;

source 4 ;

Source 5 : Laura Boyle, Laurence Sterne: Donner la parole à Tristram Shandy, 2015. ‒ <retour>

[20] — James Joyce, Finnegans Wake (Work in Progress, 1923-1938 ; Finnegans Wake, 1939).

Source 1 : Flavia Goian, Le Ouï-dire de Joyce : FINNEGANS WAKE, séminaire « Le Sinthome », Nice, 2014 ;

Source 2 : Flavia Goian, Le Ouï-dire de Joyce : Ulysse, séminaire « Le Sinthome », Nice, 2014 ;

Source 3 : Le Sens du Sens dans les Épiphanies de Joyce, A.L.I Association Lacanienne Internationale ;

Source 4 : Stéphane Jousni, Le genre de l’autre dans Finnegans Wake, in La fabrique du genre, sous la direction de Claude Le Fustec, Sophie Marret, PUR Presses universitaires de Rennes, Collection : Interférences, 2008, pp.65-80, DOI : 10.4000/books.pur.30680 ;

Source 5 : Bruce Stewart, A Short Critical Biography of James Joyce, chap.12, James Joyce: “Work in Progress” / Finnegans Wake, The New Dictionary of National Biography (2004) ;

Source 6 : Marie-Lise Lauth, Grasshopper = Grace hoper = Grausssssss… Opr ! (homme)ophonie et rejoycance, in revue Essaim 2011/1 (n° 26), pp.75-90 DOI : 10.3917/ess.026.0075 ;

Source 7 : Daniel Cassini, The James Joyce Experience, in Oxymoron, avril 2010, numéro inaugural. ‒ <retour>

[21] — Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Tome 1, Du Côté de chez Swann, chap.1, Combray, p.144-145 (Éd. Gallimard, NRF, deuxième édition, 1919) : “Et voyant sur l’eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m’écriai dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé : « Zut, zut, zut, zut. » Mais en même temps je sentis que mon devoir eût été de ne pas m’en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair dans mon ravissement.” (Source) ‒ <retour>

[22] — Art & Language : Victorine est un opéra-policier en quatre actes des artistes conceptuels britanniques Art & Language. La partition musicale de Victorine est écrite par Mayo Thompson, leader du groupe de rock expérimental américain Red Krayola qui collabore régulièrement avec Art & Language à partir des années 1970. Elle reste à ce jour, en 2019, inachevée. Initialement, Victorine devait être joué dans la ville de Cassel en Allemagne à l’occasion de la documenta 7 en 1982 et montrée aux côtés de “Art & Language Studio at 3 Wesley Place ; Painted by Actors”. La représentation devait être filmée par une chaîne de télévision allemande. mais le projet n’aboutit pas. Une unique représentation de l’acte IV de Victorine a été donnée en 2012, lors de la biennale du Whitney Museum of American Art. Felix Bernstein y interprète Victorine et Gabe Rubin son amie Marianne Bricafère.

Source 1 : Art & Language: entretien avec Victorine Meurend est une conversation fictive entre Victorine Meurend, le modèle ayant posé le plus fréquemment pour le peintre Édouard Manet et le collectif Art & Language. (2002-2016) ;

Source 2, vidéo ;

Source 3 : Victorine, l’opéra ;

Source 4 : Victorine, extrait vidéo de l’acte IV au Whitney Museum en 2012 ‒ <retour>

.

.

.

.

revenir au premier article du ouesterne, épisode étude Kafka Zappa Spinoza

.

.

- open summer

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- spinola

- kafka

- proust

- kant

- piranesi

- borges

- gracq

- bosch

- schmidt

- sterne

- bernhard

- joyce

- art & language