LE PROJET NEUF

2023-07-03/08-10 - prolégomènes III-T au ouesterne : zapper kafka à kaffa (commentaires : le carnet)

.

Études pébipologiques.

Le carnet de Kafka…

.

chronologie des prolégomènes :

.

.

Le menu de ce chapitre :

- 24 ‒ introduction : A.R., Er, Harrar, Aden

- 25 ‒ Premier point : le chapeau-mélan-léman : le chapeau de Marcel

- 26 ‒ Deuxième point : la photo truquée : le chapeau d’Arthur

- 27 ‒ Troisième point : naviguer en eaux troubles : Chris Burden

- 28 ‒ Quatrième point : la problématique du cliché dans le ouesterne : Johnny Hawks et Briggs

- 29 ‒ Cinquième point : Er de Kafka

- 30 ‒ Sixième point : question : les prolégomènes

- 31 ‒ Septième point : les processus d’écriture

- 32 ‒ Huitième point : le carnet de Kafka

- (image frontispice : le fameux couvre-chef “deerstalker”, emblématique du détective Sherlock Holmes qui lui aussi, à l’instar de Tom Mix, ne semble jamais s’en séparer, ceci pour indiquer qu’à présent dans les prochains articles Spinoza Spinola mène l’enquête.)

.

.

.

32

Huitième point :

Le carnet de Kafka

.

En découvrant le carnet de voyages de Kafka (Reisenotizen), nous allons sans doute comprendre comment il a zappé Kaffa et, conséquemment la raison pour laquelle nous l’avons également loupé.

Ça a dû riper quelque part.

.

.

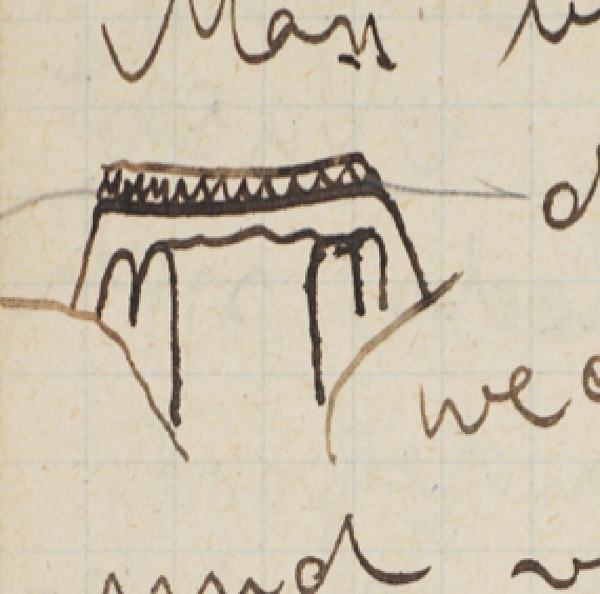

Dans le carnet proprement dit, on s’arrête aux dessins.

Sur le premier, on voit les deux buttes entre lesquelles Kafka a stoppé. Il y a inséré un pont.

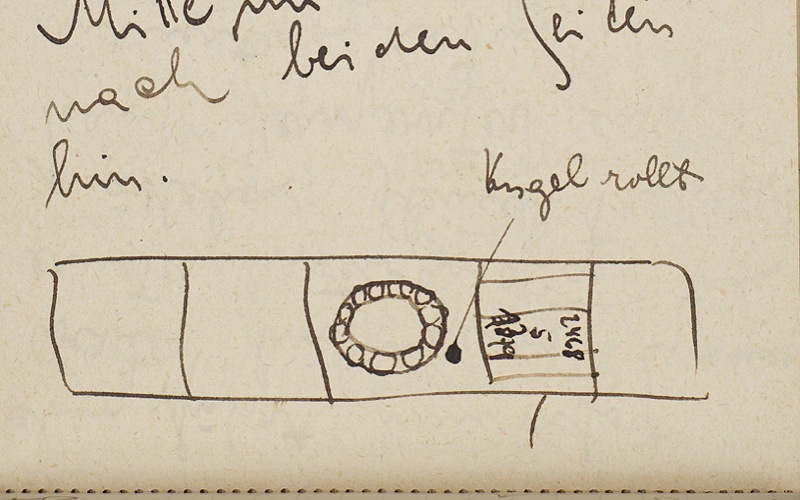

Sur le deuxième dessin, il y a cinq cases, avec l’emplacement du trou à faire, dessiné dans la troisième case à partir de la gauche. On devine l’inscription qu’a laissé Kafka : “Angel rollt”, “L’ange roule”. Donc si, en passant par le trou, l’ange roule jusqu’au pont, nous aurions un indice. Mais toujours trop énigmatique…

.

.

.

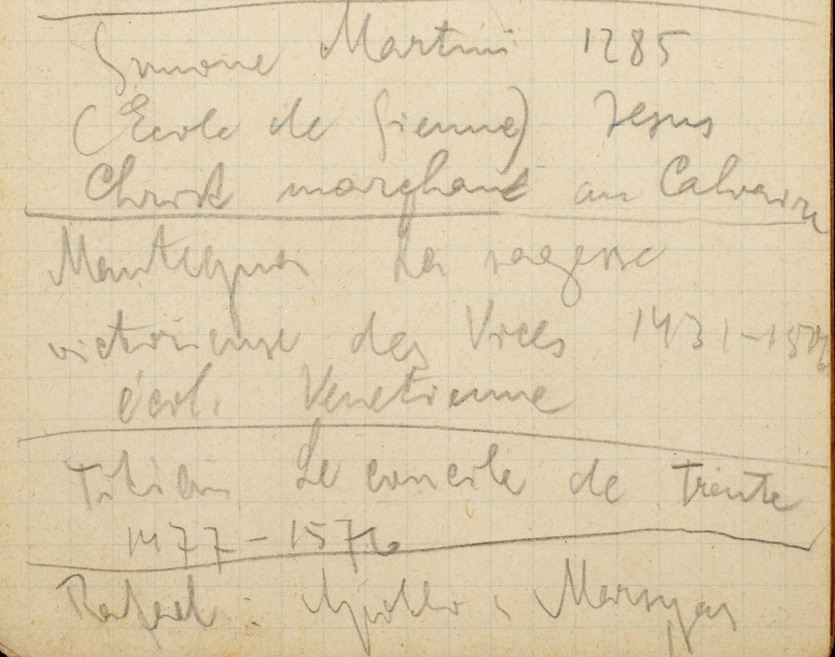

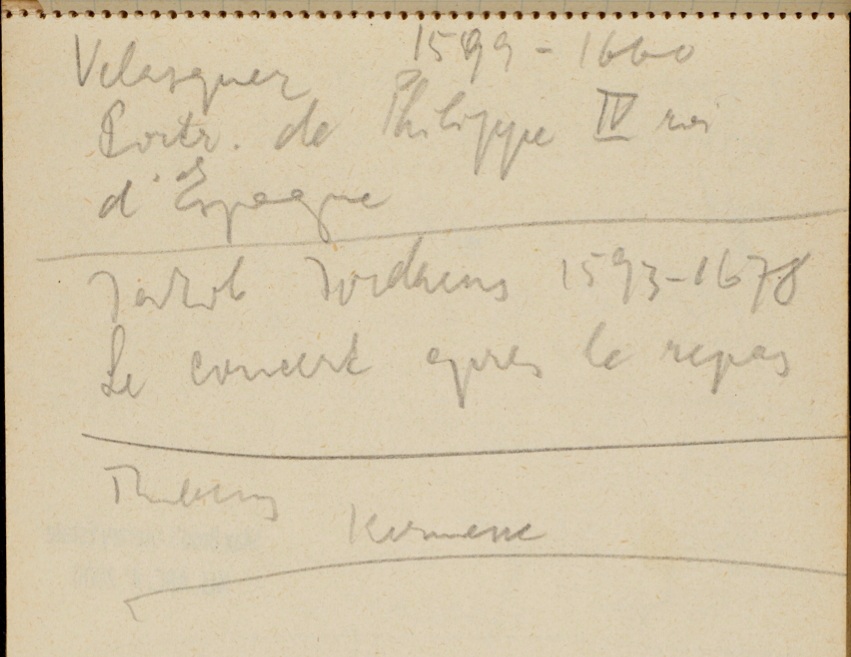

À un autre endroit du carnet, sur d’autres pages, Kafka a laissé des listes. Deux, précisément. Énumérant des titres de tableaux et des noms de peintres :

- Simone Martini 1285 (Ecole de Sienne) Jesus Christ marchant au Calvaire (référence)

- Montegna la sagesse victorieuse des Vices 1431-1502 école Venetienne [sic] (référence)

- Titien Le concile de trente 1477-1576 (référence)

- Rafael Apollo & Marsyas (référence)

- Velazquez 1599-1600 Portr. de Philippe IV roi d’Espagne (référence)

- Jacob Jordaens 1593-1678 Le concert après le repas (référence)

- Rubens Kermesse (référence)

Un véritable rébus. Rien ici n’indique la direction de Kaffa qu’aurait dû prendre Kafka.

.

.

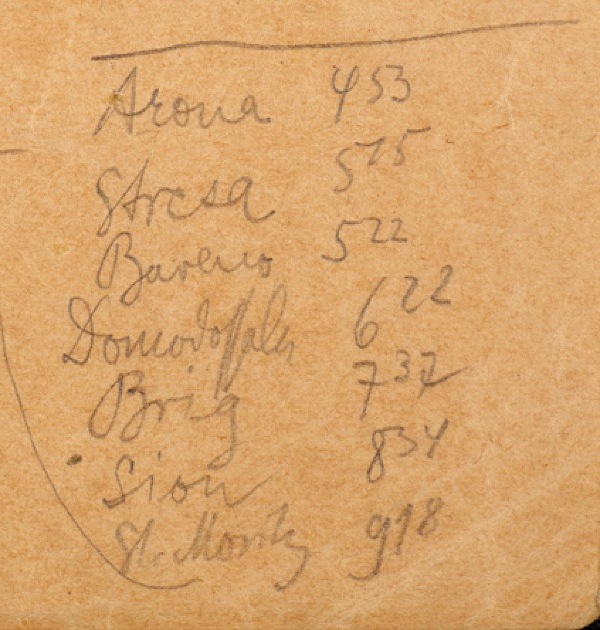

On poursuit et s’arrête à une autre page :

.

.

Et, là, d’un coup, on comprend mieux comment Kafka a raté Kaffa : sur sa feuille de route, le nom n’y est pas.

- Arona ‒ (si proche de l’Arizona, se dit-on)

- Stresa

- Baveno

- Domodossola

- Brig

- Sion

- St. Moritz

Ça manque de ponctuation et de liens. Et si cela se trouve, Kaffa se loge entre les points. Et si on ne trouve pas, Spinoza Spinola pourrait bien tomber en disgrâce. Peut-être. Car, après une telle déconvenue, il sera sans doute difficile de maintenir la digression jusqu’au bout.

Kafka énonce qu’il chemine le long du Lac Majeur, puis, hop, un saut en Suisse (Brig, Sion, etc.).

Il faudrait absolument accéder à l’ensemble de ses archives afin d’être à même de démêler l’affaire.

Nous avions pourtant trouvé quelques traces éparses.

En 1922, dans son journal, le 18 janvier : « Un peu de paix […] ». Le 10 février : « Nouvelle attaque de G. Attaqué de droite et de gauche par des ennemis extrêmement puissants, je ne puis prendre la fuite… ».

Et le 29 janvier : « Attaque sur le chemin, le soir, dans la neige. Je leur ai échappé ».

Un peu plus loin, le 24 mars : « Comme cela épie […]. »

(Source : Maurice Blanchot, “De Kafka à Kafka”, chapitre “Le tout dernier mot”, p.246).

On distingue bien que Kafka contourne quelque chose.

Et comme le dit Barthes, “sur la scène du texte, pas de rampe”.

(Roland Barthes, “Le plaisir du texte”, 1973, Éd. du Seuil, p.25).

La recherche restera-t-elle donc erratique ? La route toujours aussi sinueuse ? Embuées de brouillard et de pistes enchevêtrées ?

.

C’est alors que nous tombons sur un article qui un temps a défrayé la chronique : l’affaire Eva Hoffe.

.

Nous en lisons un compte-rendu :

C’est, au rez-de-chaussée d’un modeste immeuble du centre de Tel-Aviv, chez Eva Hoffe (1934-2018), hôtesse de la compagnie aérienne El Al et la dernière personne qui a donc hérité des affaires du testamentaire et ami de Franz Kafka (1883-1924), Max Brod (1884-1968), qu’ont été localisés et retrouvés les derniers manuscrits et dessins du célèbre écrivain tchèque. Eva Hoffe était la fille de la secrétaire de Max Brod, Esther Hoffe.

Et là, véridique !, on tombe des nues, cette personne, Eva, Eva Hoffe, habitait 23, rue Spinoza.

‒ vous voyez bien, cela ne s’invente pas, le hasard est un puits sans fonds qu'un coup de dés n’abolira pas, jamais, non ‒.

Mais tout de même, on checke… Et plutôt à deux fois…

Et cette affaire va secouer le petit monde des kafkologues, le landerneau kafkalesque. Car la famille Hoffe a conservé tous les documents dans plusieurs coffre-forts : quatre en Suisse à Zurich et six à Tel-Aviv, sans compter les nombreux documents qui sont gardés dans l’appartement du 23 rue Spinoza.

Et, à la mort de sa mère puis de sa sœur, Eva Hoffe va se retrouver en conflit ouvert avec l’État d’Israël et la bibliothèque nationale d’Israël, cette dernière, se trouvant légitime selon les dernières paroles de Max Brod qui brièvement avait évoqué un legs, réclamant depuis plusieurs décennies le transfert de toutes les archives Kafka.

Après de longues années de suites de procès, la Cour suprême israélienne à Jérusalem a finalement tranché en 2016 aux dépens d’Eva Hoffe ; les manuscrits étant désormais à ce jour propriété d’Israël. Et en mai 2019, l’Allemagne remettait à Israël des milliers de papiers et manuscrits volés il y a dix ans rue Spinoza sans doute lors de fameux et supposés cambriolages qui avaient été rapportés par la presse (Source1 ; Source2).

En juillet, 2019 toujours, une dernière cache, un coffre-fort de la banque UBS à Zürich, était ouverte (Source1 ; Source2 ; Source3). Personne ne savait ce que contenait ce coffre, tout comme personne n’imaginait ce qu’il restait de l’écrivain Kafka dans les archives de l’appartement. Suite à tout cet imbroglio, il est possible aujourd’hui d’accéder et de se plonger dans l’ensemble de ces archives retrouvées via un site en ligne.

.

Spinoza Spinola, sur son 23 comme sur son 31, en avait conclu que ce coffre contenait à coup sûr la carte de Kaffa qui permettrait de dévoiler que Kafka avait bien eu l’intention de passer et de s’arrêter à Kaffa, Kaffa la grande, Kaffa la reculée, mais qu’il l’avait zappé.

.

Dessin de Franz Kafka. Ne serait-ce pas elle, la carte que nous recherchons ? (Source)

.

Sources de cette partie de l’article:

(Source1)

(Source2)

(Source3)

.

.

Questionnement de la raison de “zapper”

.

Qu’est-ce que Spinoza lit donc qui lui mette la tête ainsi à l’envers ? Du Kafka ?

Qu’est-ce que Kafka fait donc qui lui mette la tête ainsi à l’envers ? Du Spinoza ?

(paraphrases d’une réplique du “Voyage sans fin” (1985) de Monique Wittig, page 40 ; en remplaçant “Spinoza lit” et “Kafka fait” par “Quichotte lit”, et, “Du Kafka” et “Du Spinoza” par “De la philosophie”, on retrouve la phrase originale)

.

« Le vrai chemin passe par une corde qui n’est pas tendue en hauteur mais au ras du sol. Elle semble être là davantage pour faire trébucher que pour porter le pied. » semble répondre Kafka.

Et plus loin : « Passé un certain point il n’est plus de retour. C’est ce point qu’il faut atteindre. »

(Franz Kafka, “Les Aphorismes de Zürau”, 103 feuillets, Édition de Roberto Calasso 2002-2020 (antérieurement titré en 1953 par Max Brod “Considérations sur le péché, la souffrance, l’espoir et le vrai chemin”), p.15 et 19)

.

Wittig rétorque en commentant la scène : « Séquence burlesque où Panza aide Quichotte à se débarrasser du livre collé sur sa tête. »

(Monique Wittig, “Le Voyage sans fin”, 1985, didascalie, p.56 ; en remplaçant “Panza” par “Gombro et Dante”, et “Quichotte” par “Spinoza Spinola”, on retombe sur le récit du ouesterne)

.

On peut rêver après Maurice Blanchot ‒ avec son texte “Le dernier écrivain” publié dans “Le Livre à venir” (1959), chapitre “Où va la littérature”, IV, p.319 ‒, que sans aucun doute on a là le tout dernier avatar de Spinoza (Er, Sie), neutre, avec qui disparaîtrait les dernières effluves d’un ouesterne/western, désormais vestige encombrant à oublier, à notre insu ou par désintérêt, mais pas tant que cela tout de même, car nous croyons qu’un jour ou l’autre notre culture se transformera par le biais d’une rupture jamais vue jusqu’alors et qui nous fera quitter tous ces boursouflements qui nous encombrent.

Ainsi, se coltiner un western, c’est aussi faire l’effort d’une déconstruction.

= “Virgile, non”, nous dit Wittig qui, par cette simple prétérition, nous indique qu’ainsi il s’agit de refaire le parcours de V. (On, Je), en suivant un chemin qui traverse l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis, et de reprendre les mêmes trajets (la reprise, la reprise, toujours) comme elle l’avait fait juste avant avec un autre ouvrage, Le Voyage sans fin [1] [2] [3], une reprise de Don Quichotte, voix off et chuchotée ‒ parce que, nous dit Sande Zeig, « lorsque vous chuchotez, il y a moins de disparité entre les sexes. On ne peut pas vraiment distinguer une voix de femme d’une voix d’homme avec un murmure » [4] ‒. Oui, elle refait et elle reprend pour voir où cela a fourché pour qu’on en soit arrivé là aujourd’hui, comme nous le faisons nous-même, ici, dans ce ouesterne qui est une transformation/métamorphose en réduction des ampoulés monuments western, en reprenant et en refaisant le parcours de Spinoza, pas à pas, en le transformant en Spinola passant par le P et grossissant ses lentilles en télescope, pour aussi marcher dans ses pas, mais différemment, autrement, en se mettant un peu, ou au moins, en danger ou à mal (pour sortir de l’enfer, et là, on tente d’en défaire les cercles) ; on se force à boiter, un caillou dans la chaussure.

.

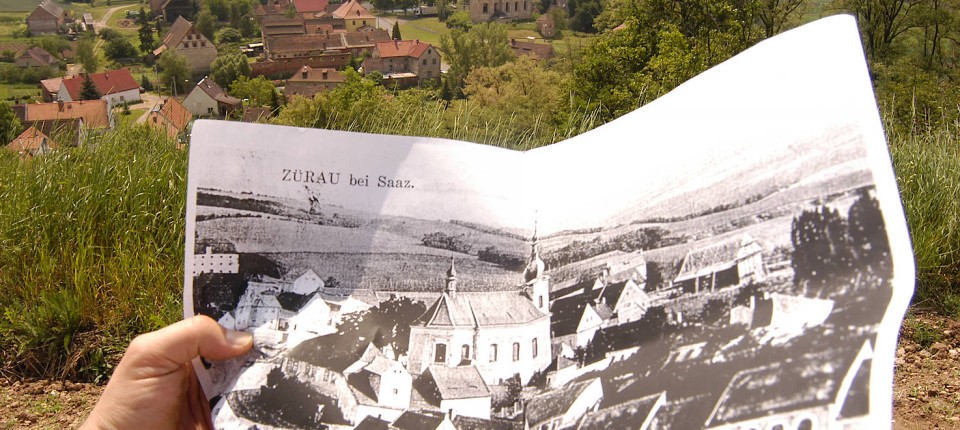

Et si Kafka, au lieu d’aller à Kaffa puisqu’il aurait perdu en chemin les informations appropriées (et que conséquemment, il l’a zappé), ce serait plutôt rendu à Zürau ?

.

(Source1)

.

Alors on l’observe, on rassemble quelques documents photographiques glanés dans les archives. Dans les seconds plans, on reconnaît le plat et les pentes du P, les entrées du bâtiment 89, les arbres, peupliers, des jardins [2]… :

On compile et on resitue :

« Le 12 septembre 1918, à l’âge de 35 ans, marqué par la tuberculose qui finira par le tuer, Franz Kafka refuse d’être admis au sanatorium où ses médecins veulent l’enfermer et part pour Zürau, un village de Bohême, où habitait Ottla, sa sœur. Il avait décidé d’y passer quelques semaines ; mais a fini par y rester et avoir ce qu’il appellera “les huit mois les plus heureux de ma vie”. Soigné par sa sœur, il était gai et se sentait reposé ; il ne lisait que des autobiographies, des ouvrages philosophiques et des anthologies épistolaires écrites en tchèque et en français. Un mois après son arrivée, il se remit à écrire ; pas un récit ou une nouvelle, même pas un nouveau roman, mais des réflexions, des fragments, des aphorismes qui seront ensuite publiés en 1931, sept ans après sa mort, par son ami Max Brod, sous le titre de “Méditations sur le péché, la souffrance et l’espérance”. »

‒ (Source : Alberto Manguel, “La cité des mots”, 2018)

‒ Malgré tout il y a une imprécision : Manguel note “le 17 septembre 1918” alors que de son côté Robert Calasso indique que Kafka séjourna pendant huit mois à Zürau, de septembre 1917 à avril 1918.

.

On termine cet article par trois derniers aphorismes de Franz Kafka qui, le croit-on, solutionne cette histoire de “zappage” qui nous a occupée trop longtemps (comme dirait l’autre : “trop longtemps nous nous sommes couché.e.s dans les zappages”) :

-

« Si tu marchais dans une plaine, que tu étais bien décidé à avancer et malgré tout tu reculais, ce serait un cas désespéré ; mais comme tu gravis une pente escarpée, aussi escarpée peut-être que tu l’es toi-même vu d’en bas, les reculs ne sont peut-être dus qu’à la nature du sol et tu ne dois pas désespérer. »

-

« Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. »

-

« L’esprit n’est pas libre tant qu’il n’a pas lâché prise. »

(Franz Kafka, “Les Aphorismes de Zürau”, 103 feuillets, Édition de Roberto Calasso 2002-2020 (antérieurement titré en 1953 par Max Brod “Considérations sur le péché, la souffrance, l’espoir et le vrai chemin"), p.26, 65 et 89)

.

Ce qui rejoint tout-à-fait et en tous points l’intrigant principe de La Pébipologie : celui des trous et des buttes [2] autour duquel nous tournons depuis de nombreuses années.

.

Il n’y a plus aucun embarras dans l’interprétation des visions du P, celui-ci, dans nos songes, reste plat et légèrement bosselé, poussiéreux et faiblement herbeux, mais qui, selon certains angles, fait voir des crêtes et des buttes plus amples et hautes que Spinoza Spinola dévale.

Nous ré-ouvrons des perspectives, et, dans l’apaisement retrouvé, relisons un passage de “La Route” dans le livre “La Presqu’île” (1970) de Julien Gracq :

- « Au long du Perré, nous rencontrions parfois des femmes. Elles allaient par deux, par trois ‒ presque jamais seules ‒ à cheval presque toujours ‒ pourtant une fois nous en dépassâmes deux qui allaient à pied : deux silhouettes noires et fragiles, loin devant nous sur le chemin, auxquelles les pesantes bottes de voyage donnaient un sautillement d’oiselet boiteux : elles se tenaient par le doigt sans rien dire […] » (p.26) (issue de : “Les Terres du couchant” (1953-1956, inédit publié en 2014), première partie, p.89)

.

.

‒‒‒‒ revenir au premier article de cette série (A.R., Er, Harrar, Aden) .

.

revenir au premier article du ouesterne, épisode étude Kafka Zappa Spinoza

.

.

- open summer

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- spinola

- kafka

- martini

- montegna

- velazquez

- jordaens

- blanchot

- rubens

- wittig

- le sanatorium

- zurau

- titien

- angéologie

- arizona

- les lentilles

- télescope

- gracq