LE PROJET NEUF

2023-07-03/08-10 - prolégomènes III-O au ouesterne : zapper kafka à kaffa (commentaires : chris navigue)

.

Études pébipologiques.

Comment Spinoza a rejoint Kaffa ?

.

chronologie des prolégomènes :

.

.

Le menu de ce chapitre :

- 24 ‒ introduction : A.R., Er, Harrar, Aden

- 25 ‒ Premier point : le chapeau-mélan-léman : le chapeau de Marcel

- 26 ‒ Deuxième point : la photo truquée : le chapeau d’Arthur

- 27 ‒ Troisième point : naviguer en eaux troubles : Chris Burden

- (image frontispice : le fameux couvre-chef “deerstalker”, emblématique du détective Sherlock Holmes qui lui aussi, à l’instar de Tom Mix, ne semble jamais s’en séparer, ceci pour indiquer qu’à présent dans les prochains articles Spinoza Spinola mène l’enquête.)

.

.

.

27

Troisième point :

Naviguer dans des eaux troubles

.

Abordons de concert d’autres centres d’intérêt : il y en a plein bien sûr, mais on peut par exemple tout à fait s’intéresser aux moyens que Spinoza Spinola a utilisé pour rejoindre Saint-Nazaire à partir de Nantes.

Car jusqu’à présent cela est resté une énigme. On sait qu’il a bougé, qu’il a pu glisser de la ville portuaire et marchande vers la côte, mais comment ? et par quel(s) moyen(s) ?

Et l’un de ceux qui ont retenu notre attention est la navigation. La Loire aurait laissé glisser Spinoza Spinola, jusqu’à son embouchure. D’où notre regard qui se tourne vers l’artiste américain Chris Burden :

.

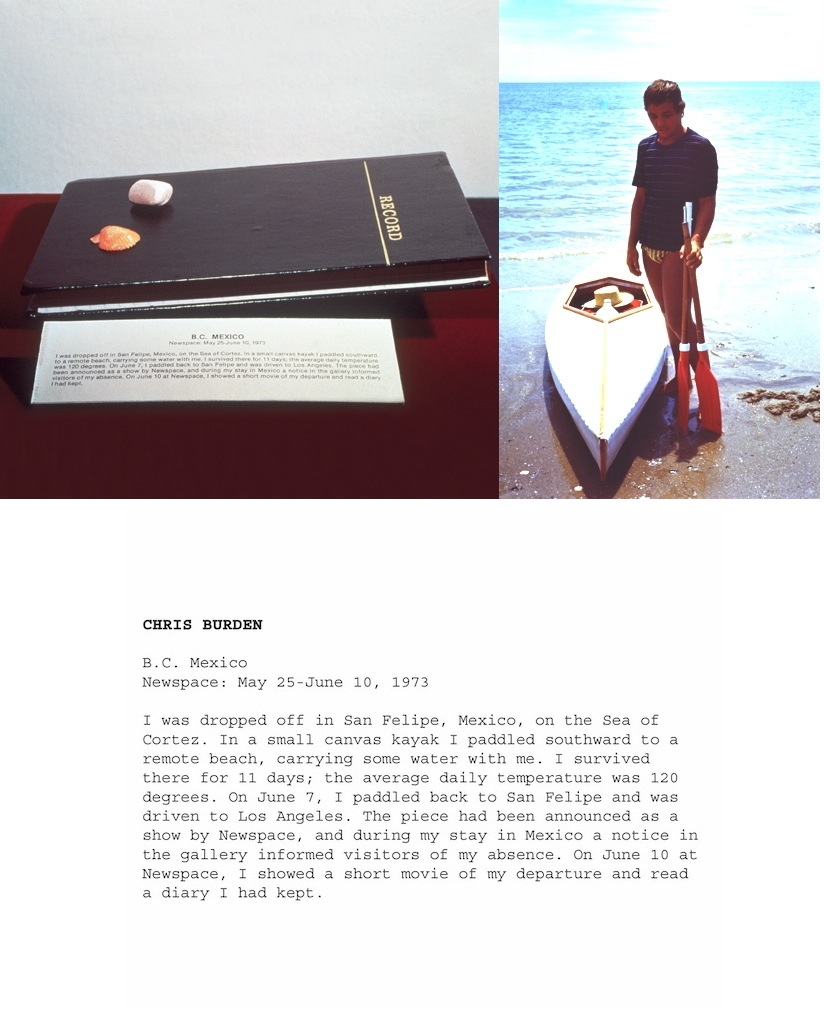

Chris Burden, “B.C. Mexico”, 1973.

— En 1973, à l’aide d’un petit kayak en toile, Chris Burden a pagayé d’une ville sur la mer de Cortez en Basse-Californie (San Felipe) jusqu’à une plage inhabitée plus au sud, en ne transportant que de l’eau. Il a passé 11 jours sur la plage, à des températures de 48-49 degrés, avant de de rentrer en ville et déclarer la fin de l’exposition le 10 juin à laquelle il participait. Lors de ce finissage, il montra un film court-métrage de son départ et lut son journal de bord. « C’était vraiment plus une question d’isolement qu’autre chose », a déclaré Burden lors d’une interview avec le New York Times. « Il s’agissait d’être parti. »

— Le texte de l’œuvre : — « J’ai atterri à San Felipe, au Mexique, dans la mer de Cortez. Dans un petit kayak en toile, j’ai pagayé vers le sud jusqu’à une plage isolée en ayant emporté de l’eau avec moi. J’y ai survécu 11 jours ; la température quotidienne moyenne était de 48-49 degrés. Le 7 juin, je suis retourné en pagayant à San Felipe et j’ai été conduit en voiture à Los Angeles mon point de départ. La pièce avait été annoncée dans une exposition par Newspace, et pendant mon séjour au Mexique, un avis dans la galerie informait les visiteurs de mon absence. Le 10 juin au Newspace, j’ai montré un court métrage de mon départ et lu un journal que j’avais tenu. »

.

Par ailleurs remarquons que Chris Burden, comme tant d’autres, ne nous avait pas attendu pour faire naître La Pébipologie et son principe des creux et des bosses :

.

Chris Burden, “Honest Labor”, 1979, Vancouver, B.C.

pour illustrer, comme on l’a dit, le principe des trous et des buttes, si cher à La Pébipologie…

.

De plus, quant à cette question à propos de la navigation de Spinoza Spinola de Nantes à Saint-Nazaire, Chris Burden nous donne une autre solution ‒ ou alors n’est-ce pas “la” solution ? ‒ avec son Flying Kayak :

Chris Burden, “Flying Kayak”, 1982-83, Rosamund Felsen Gallery, Los Angeles, crédits photographiques Mary Frampton.

.

Ou bien alors, n’est-ce pas une ultime sortie ? le P devenant Mont Analogue : “Disappearing” une œuvre réalisée en 1971 par Chris Burden :

.

‒ « J’ai disparu de la circulation pendant trois jours sans avoir laissé d’indication à quiconque. Pendant cette période, il a été impossible de me localiser. » — Chris Burden suggérait donc, il y a plus de quarante-cinq ans déjà, que se soustraire, c’est imposer un angle mort au règne dominant de la visibilité : philosophie de la soustraction dans un monde où tout s’accumule et s’additionne (source).

.

.

Reportons-nous un instant aux écrits de René Daumal, l’auteur du Mont Analogue (1939-1944) :

- ‒ « LE COMMENCEMENT de tout ce que je vais raconter, ce fut une écriture inconnue sur une enveloppe. Il y avait dans ces traits de plume qui traçaient mon nom et l’adresse de la Revue des Fossiles, à laquelle je collaborais et d’où l’on m’avait fait suivre la lettre, un mélange tournant de violence et de douceur. Derrière les questions que je me formulais sur l’expéditeur et le contenu possible du message, un vague mais puissant pressentiment m’évoquait l’image du “pavé dans la mare aux grenouilles”. […] C’était une étude assez rapide sur la signification symbolique de la montagne dans les anciennes mythologies. Les différentes branches de la symbolique formaient depuis longtemps mon étude favorite - je croyais naïvement y comprendre quelque chose - et, par ailleurs, j’aimais la montagne en alpiniste, passionnément. […] Dans la tradition fabuleuse, avais-je écrit en substance, la Montagne est le lien entre la Terre et le Ciel. Son sommet unique touche au monde de l’éternité, et sa base se ramifie en contreforts multiples dans le monde des mortels. Elle est la voie par laquelle l’homme peut s’élever à la divinité, et la divinité se révéler à l’homme. […]

- Et ce qui définit l’échelle de la montagne symbolique par excellence - celle que je proposais de nommer le Mont Analogue -, c’est son inaccessibilité par les moyens humains ordinaires. Or, les Sinaï, Nebo et même Olympe sont devenus depuis longtemps ce que les alpinistes appellent des “montagnes à vaches” ; et même les plus hautes cimes de l’Himalaya ne sont plus regardées aujourd’hui comme inaccessibles. Tous ces sommets ont donc perdu leur puissance analogione. Le symbole a dû se réfugier en des montagnes tout à fait mythiques, telles que le Merou des Hindous. Mais le Mérou - pour prendre cet unique exemple -, s’il n’est plus situé géographiquement, ne peut plus conserver son sens émouvant de voie unissant la Terre au Ciel ; il peut encore signifier le centre ou l’axe de notre système planétaire, mais non plus le moyen pour l’homme d’y accéder.

- “Pour qu’une montagne puisse jouer le rôle de Mont Analogue, concluais-je, il faut que son sommet soit inaccessible, mais sa base accessible aux êtres humains tels que la nature les a faits. Elle doit être unique et elle doit exister géographiquement. La porte de l’invisible doit être visible."

- Voilà ce que j’avais écrit. Il ressortait en effet de mon article, pris à la lettre, que je croyais à l’existence, quelque part sur la surface du globe, d’une montagne beaucoup plus haute que le mont Everest, ce qui était, du point de vue d’une personne dite sensée, une absurdité. Et voici que quelqu’un me prend au mot ! Et me parle de “tenter l’expédition” ! Un fou ? Un farceur ?….. Mais moi ! me dis-je tout à coup, moi qui ai écrit cet article, est-ce que mes lecteurs n’auraient pas le droit de me poser la même question ? Allons, suis-je un fou, ou un farceur ? Ou tout bonnement un littérateur ? - Eh bien, je peux l’avouer maintenant, tout en me posant ces questions peu agréables, je sentais qu’au fond de moi, malgré tout, quelque chose croyait fermement à la réalité matérielle du Mont Analogue. »

.

.

.

Nota :

‒ on remarquera aussi qu’une des artistes de Périphérie y a travaillé : https://gaellecallac.com/Le-Mont-Analogue.

‒ comme on remarquera cette anecdote concernant Luc Moullet et le “Mont Analogue” : En 1969, le producteur britannique Peter Fraser, détenteur des droits du livre, démarche le réalisateur François Truffaut. Problème : l’auteur des “Quatre cents coups” déteste la montagne. Elle lui évoque le club alpin où sa mère et son beau-père se sont rencontrés. Luc Moullet raconte :

‒ « Truffaut dit à Fraser de me contacter, car pour lui montagne et Moullet sont synonymes. On a discuté du projet, intitulé My Own Strangers. Fraser voulait Glenn Ford, moi Charlton Heston. Je lui propose un tournage de seize semaines sur le massif du Ruwenzori, en Afrique centrale. » Avec son scénario, le cinéaste pense avoir « résolu le problème principal » : comment figurer ce mont mystérieux, dont la base est accessible, et le sommet inaccessible ? « Durant l’ascension, le héros perd successivement chacun des cinq sens. Puis blanc, brume, rien. Et redescente, durant laquelle il recouvre ses sens. Le projet foira pour des raisons d’argent. » (Source1 ; Source2)

.

‒‒‒‒‒ passer à l’article suivant (la problématique du cliché)

.

.

revenir au premier article du ouesterne, épisode étude Kafka Zappa Spinoza

.

.

- open summer

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- spinola

- burden

- les buttes

- daumal

- mont analogue

- moullet