ARTICLES

2023-07-03 - prolégomènes III-a au ouesterne : zapper kafka à kaffa

.

Études pébipologiques.

.

chronologie des prolégomènes :

- I - franz kafka spinoza

- I-bis - franz scalpa spinoza

- II - frank zappa spinola

- III-a - zapper kafka à kaffa

- III-b - zapper kafka à kaffa (marcel)

- III-c - zapper kafka à kaffa (longtemps marcel 1)

- III-d - zapper kafka à kaffa (longtemps marcel 1)

- III-e - zapper kafka à kaffa (horace)

- III-f - zapper kafka à kaffa (roman-photo)

- III-g - zapper kafka à kaffa (commentaires)

.

.

Un menu :

- Un réciétude (1)

- Les méthodes pébipologiques

- Les zappages

- Un réciétude (2)

- Randonnée

- notes

.

Un réciétude (1)

Cet article sur Kafka à Kaffa, devenu par digressions successives série d’articles (il y en aura ici cinq ou six), a au final tourné davantage à l’écriture et à l’élaboration de l’épisode 20 du ouesterne spinoza qu’à une étude spécifique et circonstanciée d’une argumentation littéraire autour de ce récit général ouesterne né à partir du site du P, celui-là même qui se présente devant nous à la fois surface lunaire, bord de cratère d’un volcan gigantesque, comme également en plein milieu d’une sierra suspendue entre des canyons, et dont l’observation et la pratique tourneront à ce nous appelons un récit-étude, abrégé en réciétude.

Mais, rassurez-vous, rien d’étrange à tout cela. On dira tout simplement qu’on contourne des écueils, qu’on inverse ou renverse, qu’on déplie et qu’on “zappe”.

En premier lieu remarquons que si nous avions pu aborder dans des articles antécédents (à lire ici) les toutes premières ébauches de ce qui a permis par la suite d’élaborer les 10 épisodes du début des aventures de Spinoza au P avant de devenir au fil des articles la véritable écriture d’une saga, c’est bien plus tard, par le biais de plusieurs observations spéculatives au sein d’articles successifs que le travail s’est prolongé dans des études et des recherches.

C’est ainsi que nous avons lancé l’abord d'une série d’études appelées “prolégomènes"[1].

.

.

Les méthodes pébipologiques

Ces dernières nous ont permis d’élaborer des associations et des correspondances [2] nous autorisant à comparer et à combiner astucieusement, à partir de jeux de langage, d’assemblages bissociatifs [3] et d’examens iconographiques, des pratiques d’auteurs à celles, potentielles et hypothétiques, de personnages inventés et convoqués dans les récits, comme à celles, pratiques et imaginatives, des lecteur·rice·s : bref, l’art de mélanger les rôles et de changer les statuts, tel que le préconise la méthode associative de La Pébipologie et sa stratégie du filet.

Et ceci :

• en convoquant Kafka et Zappa [4] [5], au côté de Spinoza, et bien d’autres cité.e.s dans les articles précédents

• par l’utilisation, entre autres, de la méthode wittgensteinienne du canard-lapin [6] (ou zap-zap) [7]

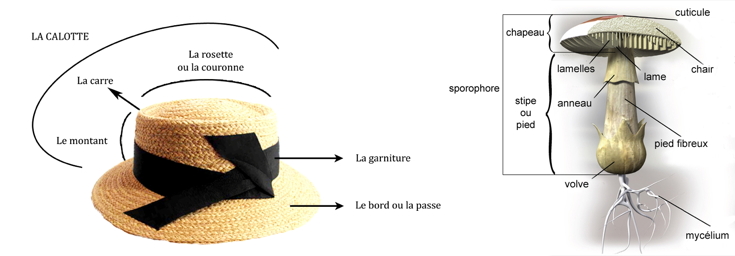

• plus une autre, quelque peu absurde nous en convenons, de la chapologie [8] et de la théorie pébipologique du chapeau = c’est-à-dire de l’étude analogique et iconographique des ports de chapeau par ces mêmes personnes et personnages respectifs :

.

.

• car, disons-le, porter un chapeau est à la fois se protéger des forces surnaturelles et les invoquer tout en se distinguant parmi tous les êtres vivants — c’étaient le rôle et la fonction de la tiare dans les temps anciens et antiques ;

• et porter et ériger sur sa tête un chapeau, une excroissance en quelque sorte, est de surcroît apporter une supplément d’énigme sur son état capillaire — cacher ainsi est comparable à jouer au bonneteau [9].

.

Jérôme Bosch, “L’escamoteur”, entre 1496 et 1516, Musée municipal de Saint-Germain-en-Laye.

.

.

Les zappages

Ce titre de “prolégomènes”[1] que porte ici cet article est donc en quelque sorte surévalué ou surestimé, sans être néanmoins mensonger. Nous dirons comme précédemment qu’on est bien obligé de se mettre à zapper l’histoire : celle (trop) officielle qui en art institue des visibilités et des invisibilités (ce qui, vous en conviendrez, est quasiment l’objet de la critique de Proust envers Sainte-Beuve) [10]. Cette histoire trop lisse et trop héroïque nous intime à le faire. De la sorte, ce “zappage kafkafouillage” met au jour des liens méconnus que nous découvrons.

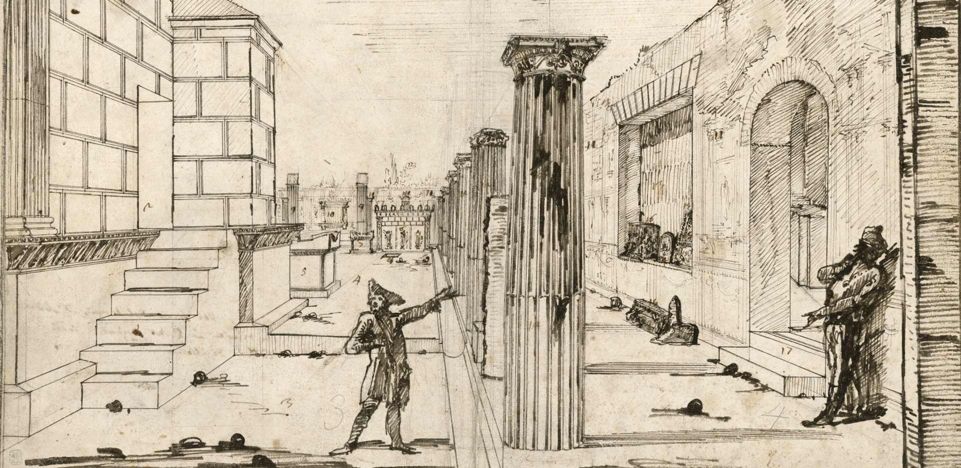

Comme on le remarque souvent, des dessins labyrinthiques de Giovanni Battista Piranesi aux constructions littéraires de Jorge Luis Borges ou encore de Julien Gracq, des paysages symboliques de Jérôme Bosch aux architectures paranoïaques de Kafka, des complexités typographiques d’Arno Schmidt et de Laurence Sterne [11] jusqu’aux lenteurs et répétitions de Thomas Bernhard et les multi-langages de James Joyce [12], en passant par le “zut, zut, zut, zut” de Proust [13] et la “Victorine” d’Art & Language [14], la littérature comme l’art n’ont cessé de proposer des espace-temps impossibles ou absurdes, qui postulent des versions alternatives de la réalité (Source 1 ; Source 2 ; Source 3).

.

Giovanni Battista Piranesi (1758-1810), Le temple d’Isis à Pompéi, env. 1778, Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek / Dietmar Katz — Source 1 ; Source 2

.

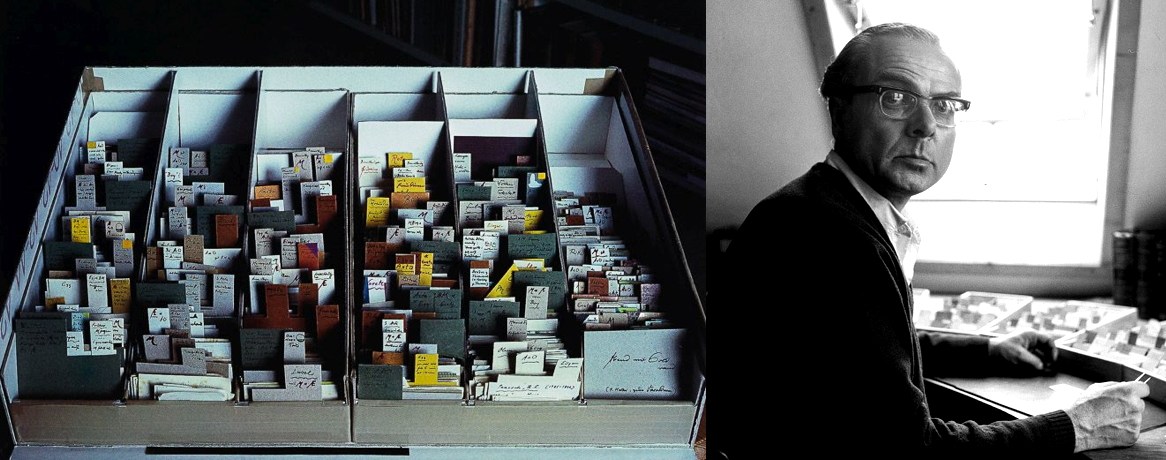

Arno Schmidt (1914-1979) :

“Outre le caractère composite de ses récits qui empruntent à des registres et des corpus divers — Arno Schmidt a beaucoup lu et notait sur des fiches ses trouvailles —, les inventions verbales et l’intertextualité qui ont fait à sa prose une réputation de difficulté sont de nature à retenir les amateurs exigeant une littérature narrative mais aussi interactive, réflexive et novatrice.” — (“Schmidt le virtuose” Par Éric Dussert, revue Le Matricule des Anges n°35 , août 2001)

.

.

Un réciétude (2)

Toutefois par l’article que nous écrivons ici-même, faisons l’effort de plonger dans la recherche :

pouvons-nous interroger si une étude ne peut pas devenir malgré tout un récit ou une narration en soi ?

— on remarquera au passage que Mr. Marcel Proust au travers de son “Contre Sainte-Beuve” (1908) le proposait déjà [11] ; et à ce sujet il ne faudrait jamais confondre Proust avec le narrateur de son roman — :

• un récit n’a-t-il pas sa part d’étude ?

• et, en contrepartie, une recherche et une spéculation sa forme de narration ?

• car en effet, un récit n’est-il pas un prolégomène à quelque chose ?

• par exemple : à une meilleure compréhension de l’expérience de sa propre lecture ;

• ainsi, dans le même temps, cette dernière serait auto-réflexive sur cette façon même de pratiquer l’écriture et l’étude et la lecture pour les amener à la hauteur d’un espace imaginaire ;

• Écrire et lire entrerait de la sorte tous deux dans le questionnement de la pratique de création d’un monde (un monde dédoublé, donc) par la combinaison ingénieuse et très productrice de 1/ l’exercice mental (l’imaginaire, les images dans la tête) avec ceux 2/ mécaniques (ceux des doigts sur un clavier et des yeux sur un écran ou sur des pages de livre) auxquels s’ajoutent 3/ ceux de l’oralisation (à la fois : la voix dans sa tête, tête de lecture, et la voix vocalisée — oui on incite à lire et à performer ces textes à voix haute !).

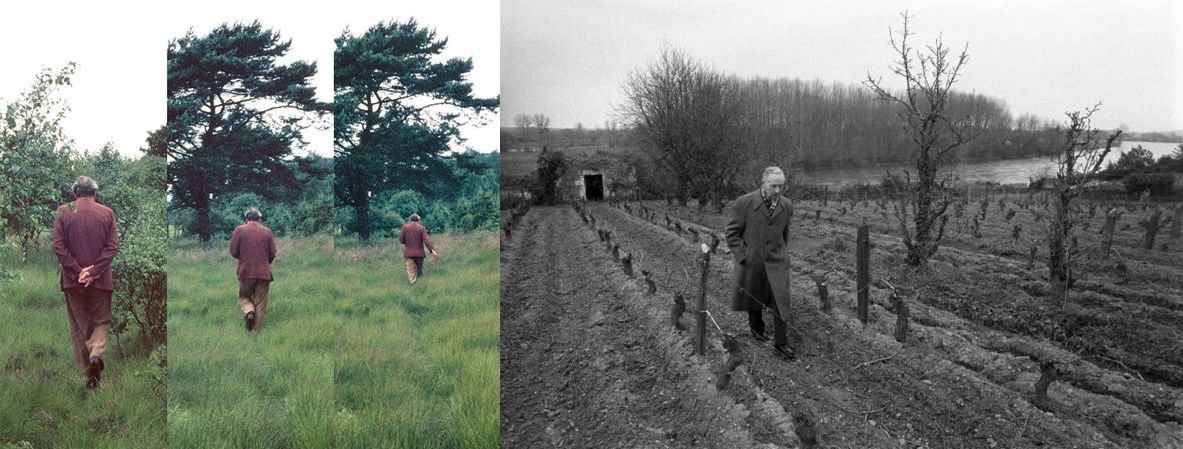

Une entrée en littérature se ferait donc en marchant.

.

à gauche : Arno Schmidt dans la lande près de chez lui à Bargfeld, dans la Lande de Lunebourg ; à droite : Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire), en 1981 (Crédits : Agence Roland Allard / Agence VU ; Source)

.

Julien Gracq dans le Wisconsin, été 1970.

Julien Gracq dans le Wisconsin, été 1970.

— « le sommet des mamelons souvent assez raides est occupé uniformément par de petits bois : la culture, on dirait, s’essouffle vite ici au long des pentes trop déclives. (…) À l’inverse de la civilisation mexicaine et andine, c’est partout une civilisation des plaines basses, qui ne mord pas sur les hauteurs, qui pourtant évite aussi les thalwegs et les abords marécageux des fleuves (…) on est surpris de l‘aspect sauvage, non maîtrisé, non aménagé, des fonds de vallées (…) les agglomérations (…) se logent uniformément dans les creux, près des confluents et sur les plaines: pas une seule ville perchée ici (…) la vie s’étale seulement entre les niveaux extrêmes qui circonscrivent la zone des commodités […] » — (Julien Gracq, Lettrines 2, Éd. José Corti, 1974)

— « Les écrivains qui, dans la description, sont myopes, et ceux qui sont presbytes. Ceux-là chez qui même les menus objets du premier plan viennent avec une netteté parfois miraculeuse, pour lesquels rien ne se perd de la nacre d’un coquillage, du grain d’une étoffe, mais tout lointain est absent – et ceux qui ne savent saisir que les grands mouvements d’un paysage, déchiffrer que la face de la terre quand elle se dénude. Parmi les premiers : Huysmans, Breton, Proust, Colette. Parmi les seconds : Chateaubriand, Tolstoï, Claudel. Rares sont les écrivains qui témoignent, la plume à la main, d’une vue tout à fait normale. » — (Julien Gracq, Lettrines, Éd. José Corti, 1967)

.

.

Randonnée

Comme si…

Comme si les doigts marchaient et piétinaient sans cesse sur le clavier, comme si les yeux n’arrêtaient pas de zigzaguer dans la page remuant des idées profondes et en faisant des trous ;

et en retour, le protagoniste du récit, Spinoza, à la limite de la caricature, chapeauté et grimé en cow-boy dans une aventure hyperbolique de western, marche et traverse continuellement et en tous sens, son terrain Colorado ou Coloradaho : ce P, première lettre ou lettre initiale de (P)rojection et de (P)artout ; et en effet, dans toute cette entreprise tellement aventureuse, l’hypothèse grandit et poserait que la (P)ébipologie pourrait s’expérimenter partout.

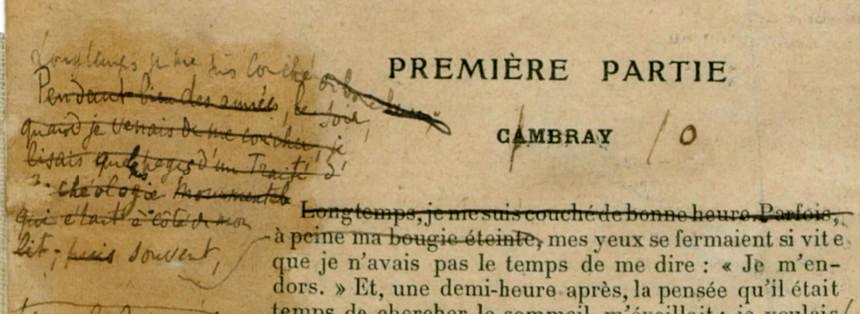

Car une entrée en écriture est en fait très pragmatique : on commence par une première phrase qui laisse apparemment fuir toutes les suivantes. C’est ainsi qu’on aurait tendance à dire que la première phrase d’un récit, son incipit [15], contient déjà intégralement le livre qui suit, qu’elle démarre et qu’elle annonce, comme l’avait fait en d’autres temps telle ou telle formule cryptée ou magique face à un hypothétique obstacle, ou telle ou telle oracle qu’avec la lecture on consulte, ou encore telle ou telle disposition ou circonstance qu’on lit comme présage ou auspice [16] :

Aussi si le ciel était douteux, dès le matin je ne cessais de l’interroger et je tenais compte de tous les présages. Si je voyais la dame d’en face qui, près de la fenêtre, mettait son chapeau, je me disais : « Cette dame va sortir ; donc il fait un temps où l’on peut sortir : pourquoi Gilberte ne ferait-elle pas comme cette dame ? »

— (Marcel Proust, À la Recherche du temps perdu, Tome 1, Du Côté de chez Swann (1913), chap.III, Noms de pays : le nom, p.240)

.

Marcel Proust, corrections sur dactylographie placard Gallimard, 1913

.

.

.

.

————

notes :

[1] — prolégomène : Longue introduction placée en tête d’un ouvrage, contenant les notions préliminaires nécessaires à la compréhension dudit ouvrage.

[2] — L’association permet de formuler des idées par une mécanique de rebond, plutôt qu’en suivant une logique linéaire. Elle consiste à associer des mots, des images ou des idées entre eux, jusqu’à en oublier l’objectif initial, pour ensuite y revenir progressivement et formuler une solution. Plus qu’un outil, c’est un principe fondateur de la créativité, sur lequel il faut s’entraîner régulièrement. (Source : Méthodologie, La Boîte à outils de la Créativité, Chapitre IX : Les techniques de rencontres forcées, Fiche 04 : L’association, Éd. Dunod, 2017)

[3] — La bissociation consiste à créer des flashs créatifs en bissociant des solutions, des idées, des mots (à ne pas confondre avec associer simplement deux éléments). La bissociation associe plutôt les fonctionnalités des objets et non les objets eux-mêmes. Créer, c’est " bissocier " selon l’approche d’Arthur Koestler (Le cri d’Archimède, 1955). La bissociation est un néologisme qui désigne un " assemblage original et pertinent d’éléments préexistants “. Elle est une manière de secouer et de mêler ce qui était séparé auparavant, de combiner deux idées, deux solutions ou deux univers parfois très étrangers a priori, afin d’en créer un troisième, inédit.

[4] — “The Chrome Plated Megaphone Of Destiny”, dans l’album The Mothers of Invention, We’re Only In It For The Money (1968), a précédé “Dio Fa” que l’on trouve dans l’album posthume de Frank Zappa “Civilisation Phase III” (1994) (le dernier qu’il ait conçu). Dans ces deux morceaux, Zappa a réalisé une version musicale de la herse, l’instrument de torture imaginé par F. Kafka dans sa nouvelle “La colonie pénitenciaire” (1914, publiée en 1919) (Source 1 : Frank Zappa lui-même sur la pochette de “We’re Only In It For The Money” dans les notes relatives à la chanson “The Chrome…") (Source 2 : Louise Morand, La morale de l’histoire… Quelques horizons esthétiques de Frank Zappa, dans revue Circuit, 14(3), 2004, pp. 73-90) : tout condamné est installé sur le lit, et la herse, dirigée par la dessinatrice, inscrit sur son corps l’article du règlement que le condamné a violé. Ce travail d’écriture, de torture, dure douze heures (Source : Nicolas Bareït, Lire Kafka après Foucault : In der Strafkolonie, Dans Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2016/2 (N° 2), pages 255 à 261)

https://www.erudit.org/fr/revues/circuit/2004-v14-n3-circuit3618/902328ar.pdf

https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2016-2-page-255.htm

https://www.donlope.net/fz/lyrics/We're_Only_In_It_For_The_Money.html

https://www.donlope.net/fz/notes/We%27re_Only_In_It_For_The_Money.html

https://www.donlope.net/fz/lyrics/Lumpy_Gravy.html

https://www.donlope.net/fz/notes/Lumpy_Gravy.html

https://www.donlope.net/fz/lyrics/Cruising_With_Ruben_and_The_Jets.html

https://www.donlope.net/fz/notes/Cruising_With_Ruben_and_The_Jets.html

https://www.donlope.net/fz/lyrics/200_Motels.html

https://www.donlope.net/fz/notes/200_Motels.html

https://www.donlope.net/fz/lyrics/The_Perfect_Stranger.html

https://www.donlope.net/fz/notes/The_Perfect_Stranger.html

https://www.donlope.net/fz/lyrics/Francesco_Zappa.html

https://www.donlope.net/fz/notes/Francesco_Zappa.html

https://www.donlope.net/fz/lyrics/Jazz_From_Hell.html

https://www.donlope.net/fz/notes/Jazz_From_Hell.html

https://www.donlope.net/fz/lyrics/London_Symphony_Orchestra.html

https://www.donlope.net/fz/notes/London_Symphony_Orchestra.html

https://www.donlope.net/fz/lyrics/Civilization_Phaze_III.html

https://www.donlope.net/fz/notes/Civilization_Phaze_III.html

[5] — On trouve par ailleurs une autre allusion à cette proximité entre Franz Kafka et Frank Zappa : la citation attribuée à Zappa “Dans la lutte entre toi et le monde, parie sur le monde” est en fait de Kafka ; on la retrouve à la page 456 du tome 4 des “Œuvres complètes” de Franz Kafka dans l’édition de La Pléiade sous la forme “Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde”. Peut être Frank Zappa aimait-il citer ce mot. (Source). De même, il y a un doute sur cette autre citation : “Si j’en juge par vos cheveux longs, vous êtes une fille ? et Zappa répondit : Et si j’en juge par votre jambe de bois, vous êtes une table”.

[6] — Le canard-lapin a aussi été étudié en psychologie, d’abord par Joseph Jastrow en 1900, puis par Ludwig Wittgenstein qui s’en sert pour montrer l’importance de l’expérience dans la formation d’un concept en faisant remarquer que quelqu’un qui n’aurait jamais vu ou entendu parler de lapin ne pourrait pas voir la seconde image. En effet, il est certainement possible d’expliquer pour quelle raison l’individu ne peut pas appréhender dans une même figure en même temps une tête de canard et une tête de lapin. Il est possible d’en donner telle ou telle explication physiologique. Mais c’est la description du changement d’aspect, des expressions qui lui sont associées, etc., qui permet d’obtenir une conception plus ample du phénomène du « voir ». Qu’est-ce que le voir compréhensif ? Et à quels emplois linguistiques correspond ce que nous appelons « voir » dans la pratique du langage ? Quelles sont les expressions propres à ce voir ? (Source)

[7] — Néologisme à consonance zapotèque. Zapotèque : De l’espagnol zapoteca, issu du nahuatl tzapotēcah, pluriel de Tzapotēcatl (« homme de zapote »). Les Zapotèques pensaient que leurs ancêtres étaient issus d’un arbre appelé zapote (ou Sapotillier, du nahuatl tzapotl (« fruit sucré »)). Le nom que se donnent les Zapotèques est Benezaa, Ben-Zoa ou Vinizza (« peuple des nuages »). (Wikipedia)

[8] — On ne confondra pas avec ce site : http://chapologie.blogspot.com/ .

[9] — Le bonneteau est un jeu d’argent, un jeu de dupes de l’ordre de l’escroquerie, proposé à la sauvette dans les marchés et dans les lieux publics. Il est pratiqué au moins depuis le XIVe siècle en France, et encore dans de nombreux pays. Il est dénommé Kümmelblättchen en allemand, Find the Lady en anglais britannique, Gioco delle tre carte en italien et Three Card Monte en anglais des États-Unis, Komar en arabe maghrébin, טריק שלושת הקלפים en hébreu moderne et bul karayı al parayı en turc. Le maître du jeu, ou bonneteur, est un charlatan professionnel assisté de complices parfois appelés barons. Ceux-ci sont chargés de rabattre les clients, de faire le guet, voire de jouer les gros bras pour calmer les perdants revanchards ou récupérer les gains de joueurs ayant eu vent de l’astuce. Le jeu se fait traditionnellement avec deux cartes noires et une carte rouge, généralement les rois de trèfle et de pique et la dame de cœur (d’où le nom anglais du jeu « Find the Lady », soit « Trouvez la dame »). Le maître du jeu manipule les trois cartes et demande au joueur de miser et de découvrir la carte rouge. Si ce dernier y parvient, il reçoit le double de sa mise ; dans le cas contraire, il l’abandonne. Sur le même principe, mais avec des techniques de manipulation un peu différentes, on rencontre parfois des « jeux » consistant à trouver une balle sous trois gobelets ou une fève sous trois coquilles. Cette forme, qui apparaît déjà dans le tableau de Jérôme Bosch, “l’Escamoteur”, a été reprise par la prestidigitation. Les escamoteurs du Moyen Âge employaient pour cela une petite boule de liège appelée muscade, d’où l’expression « passez, muscade ».

[10] — Sainte-Beuve, qui assignait pour tâche essentielle au critique de discerner les vrais talents de son époque, a toujours méconnu précisément les génies de son temps, qu’il confond avec les plus médiocres écrivains. (Bernard de Fallois, dans Contre Sainte-Beuve (1908), préface, Folio, 1954, p.28)

[11] — Les aventures typographiques dans le Tristram Shandy de Laurence Sterne (1759-1767) :

Source 1 ;

Source 2 : Anne Bandry-Scubbi, Tristram Shandy à mots comptés, in revue XVII-XVIII. Revue de la Société d’études anglo-américaines des XVIIe et XVIIIe siècles Année 2006 63 pp.41-61 ;

Source 3 : Alison Boulanger, Du signe au sens : Tristram Shandy, Réflexion sur un lien capricieux, in “Naissance du roman moderne : Rabelais, Cervantès, Sterne”, sous la direction de Christian Michel, Cours de Littérature Comparée, PURH Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2007, DOI : 10.4000/books.purh.6071 ;

source 4 ;

Source 5 : Laura Boyle, Laurence Sterne: Donner la parole à Tristram Shandy, 2015.

[12] — James Joyce, Finnegans Wake (Work in Progress, 1923-1938 ; Finnegans Wake, 1939).

Source 1 : Flavia Goian, Le Ouï-dire de Joyce : FINNEGANS WAKE, séminaire « Le Sinthome », Nice, 2014 ;

Source 2 : Flavia Goian, Le Ouï-dire de Joyce : Ulysse, séminaire « Le Sinthome », Nice, 2014 ;

Source 3 : Le Sens du Sens dans les Épiphanies de Joyce, A.L.I Association Lacanienne Internationale ;

Source 4 : Stéphane Jousni, Le genre de l’autre dans Finnegans Wake, in La fabrique du genre, sous la direction de Claude Le Fustec, Sophie Marret, PUR Presses universitaires de Rennes, Collection : Interférences, 2008, pp.65-80, DOI : 10.4000/books.pur.30680 ;

Source 5 : Bruce Stewart, A Short Critical Biography of James Joyce, chap.12, James Joyce: “Work in Progress” / Finnegans Wake, The New Dictionary of National Biography (2004) ;

Source 6 : Marie-Lise Lauth, Grasshopper = Grace hoper = Grausssssss… Opr ! (homme)ophonie et rejoycance, in revue Essaim 2011/1 (n° 26), pp.75-90 DOI : 10.3917/ess.026.0075 ;

Source 7 : Daniel Cassini, The James Joyce Experience, in Oxymoron, avril 2010, numéro inaugural.

[13] — Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Tome 1, Du Côté de chez Swann, chap.1, Combray, p.144-145 (Éd. Gallimard, NRF, deuxième édition, 1919) : “Et voyant sur l’eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m’écriai dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie refermé : « Zut, zut, zut, zut. » Mais en même temps je sentis que mon devoir eût été de ne pas m’en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair dans mon ravissement.” (Source)

[14] — Art & Language : Victorine est un opéra-policier en quatre actes des artistes conceptuels britanniques Art & Language. La partition musicale de Victorine est écrite par Mayo Thompson, leader du groupe de rock expérimental américain Red Krayola qui collabore régulièrement avec Art & Language à partir des années 1970. Elle reste à ce jour, en 2019, inachevée. Initialement, Victorine devait être joué dans la ville de Cassel en Allemagne à l’occasion de la documenta 7 en 1982 et montrée aux côtés de “Art & Language Studio at 3 Wesley Place ; Painted by Actors”. La représentation devait être filmée par une chaîne de télévision allemande. mais le projet n’aboutit pas. Une unique représentation de l’acte IV de Victorine a été donnée en 2012, lors de la biennale du Whitney Museum of American Art. Felix Bernstein y interprète Victorine et Gabe Rubin son amie Marianne Bricafère.

Source 1 : Art & Language: entretien avec Victorine Meurend est une conversation fictive entre Victorine Meurend, le modèle ayant posé le plus fréquemment pour le peintre Édouard Manet et le collectif Art & Language. (2002-2016) ;

Source 2, vidéo ;

Source 3 : Victorine, l’opéra ;

Source 4 : Victorine, extrait vidéo de l’acte IV au Whitney Museum en 2012

[15] — En novembre 1908 ou lors de la première quinzaine de décembre, et juste avant de le répéter à Mme de Noailles en utilisant quasiment les mêmes termes, Marcel Proust fait part à Georges de Lauris, son correspondant, son désir d’écrire sur Sainte-Beuve une étude pour laquelle il hésite entre deux types d’article : “L’un est un article de forme classique, l’essai de Taine en moins bien. L’autre débuterait par le récit d’une matinée, Maman viendrait près de mon lit et je lui raconterais l’article que je veux faire sur Saint-Beuve. Et je le lui développerais. Qu’est-ce que vous trouvez le mieux ?". Une autre réflexion dans l’un de ses carnets nous l’apprend : “La paresse ou le doute ou l’impuissance se réfugiant dans le doute sur la forme d’art. Faut-il faire un roman ? une étude philosophique ? suis-je romancier ?". En parallèle, l’objectif de Proust dans le “Contre Sainte-Beuve” est d’affirmer que le moi de l’écrivain reste caché (le « moi » qui s’exprime dans l’œuvre littéraire est un « moi » sensible, profond, et non le « moi » social, extérieur) ; la première phrase de sa préface de son ouvrage l’avoue : “Je crois de moins en moins à l’intelligence” (plus exactement : “Chaque jour j’attache moins de prix à l’intelligence”. Le but de l’art n’est pas l’intelligence, mais l’irrationnel. La Recherche, c’est donc un récit mettant en scène sa propre genèse, à la manière du XIXe siècle : pourquoi, comment m’est venue l’idée du livre que j’écris”.

[16] — Ornithomancie. Du latin auspicium, de avis, « oiseau » et specere, « regarder ». Présages envoyés par les dieux via le vol, le chant des oiseaux ou par la manière dont mangeaient les poulets sacrés.

.

.

.

.

- Sommaire de Pébipologie et ouesterne :

- Le début de ouestern spinoza (et les 9 pages suivantes)

- partie de récit 1

- partie de récit 2

- Utile randonnée ? partie 1

- Utile randonnée ? partie 2

- Les conditions du ouesterne

- Hombre no ! Hombre que si !, partie 1

- Hombre no ! Hombre que si !, partie 2

- Pébipologie et ouesterne, la récap

- Dans la sierra

- Impression du ouesterne spinoza

- prolégomènes 1 au ouesterne : Franz Kafka Spinoza

- prolégomènes 1bis au ouesterne : Franz Kafka Spinoza

- prolégomènes 2 au ouesterne : Frank Zappa Spinola

- prolégomènes 3a au ouesterne : zapper Kafka à Kaffa

- prolégomènes 3b au ouesterne : zapper Kafka à Kaffa (marcel)

- prolégomènes 3c au ouesterne : zapper Kafka à Kaffa (longtemps marcel 1)

- prolégomènes 3d au ouesterne : zapper Kafka à Kaffa (longtemps marcel 2)

- prolégomènes 3e au ouesterne : zapper Kafka à Kaffa (horace)

- prolégomènes 3f au ouesterne : zapper Kafka à Kaffa (roman-photo)

- prolégomènes 3g au ouesterne : zapper Kafka à Kaffa (commentaires)

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- spinola

- kafka

- proust

- les buttes

- gracq

- schmidt

- wittgenstein

- la chapologie

- les chapeaux

- bosch

- zappa

- sterne

- bernhard

- joyce

- art & language

- piranesi

- pompei

- le sanatorium

- principe associatif

- canard

- lapin

- psychotronique

- trouvaille