LE PROJET NEUF

2023-01-23 - prolégomènes I-bis au ouesterne : franz scalpa spinoza

(article suivant ‒ prolégomènes II au ouesterne)

(article précédent ‒ prolégomènes I-a au ouesterne)

.

.

.

Études pébipologiques.

.

Un menu :

- 1

- Un mont chauve

- Le P dans 150 ans

- Plongeons dans les archives

- Voir le P en peintures et en cartes postales

- 12

- Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter), Cours Préparatoire d’Esthétique (Vorschule der Aesthetik), 1804

- Jean Paul iroquois

- Jean Paul cascades et chutes

- Jean Paul la littérature pour mieux voir

- Jean Paul et le ouesterne spinoza

- Jean Paul et la vue Mola

- Jean Paul et son point de vue sur les télescopes

- Jean Paul et son point de vue sur la marche

- Jean Paul et paysage fluide

- Jean Paul et la vie-rêve

- Jean Paul accumule et répète

- Sources

- Citations

.

.

.

1

.

Un mont chauve

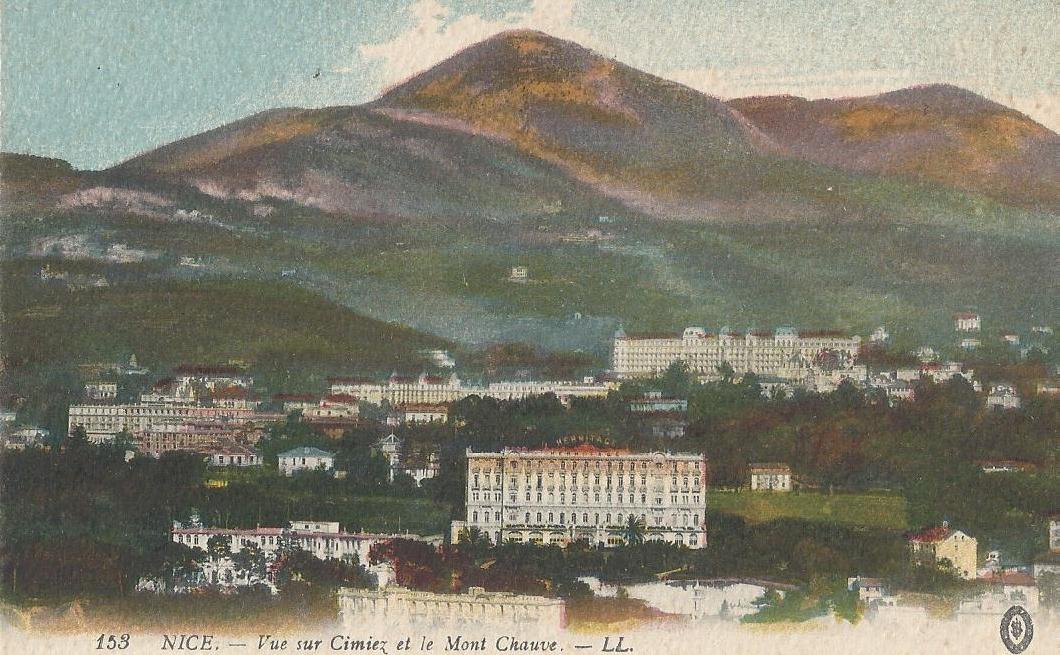

Le mont chauve du P…

…en sachant que le mont Chauve est un sommet double du département français des Alpes-Maritimes : placé là au-dessus de Nice.

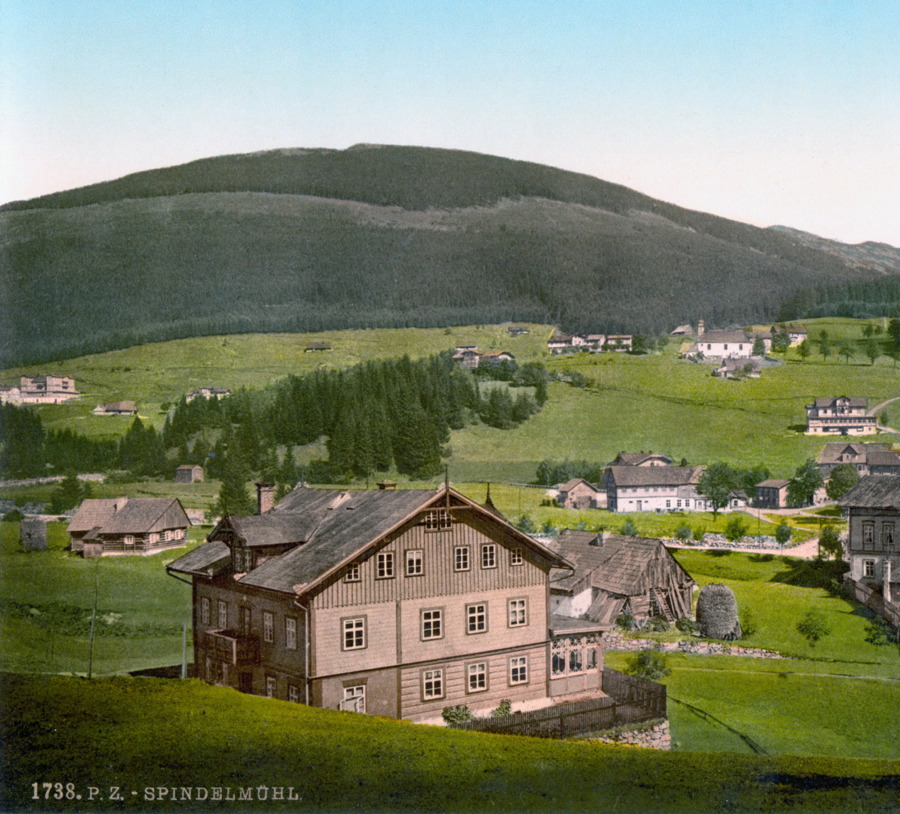

Un mont qu’ici Vitara & John Romnyz reporte sur le Spindlermühle (Špindlerův Mlýn), avec son mont des Géants dans les Sudètes, entre Bohème et Silésie, et que l’on avait vu dans l’article précédent avec Franz Kafka (1883-1924)…

Un mont que l’on imagine aussi entre Twin Peaks et Devil Towers si on se réfère à la forme du chapeau melon de F.K….

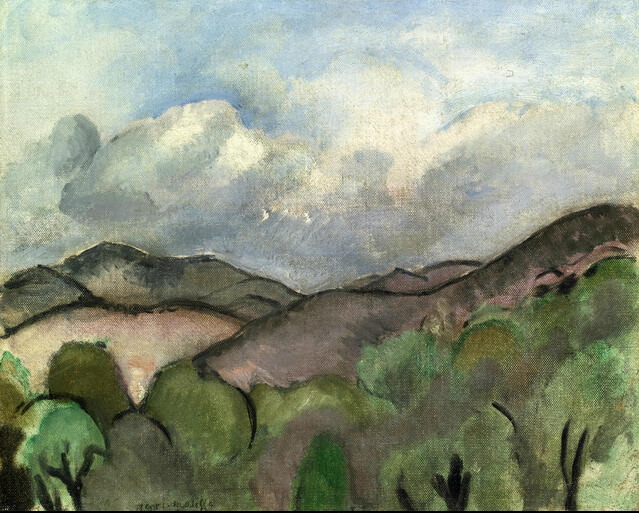

Pour note, remarquons que le mont Chauve a été peint par Henri Matisse, en 1918 (et avant lui par Paul Huet), quelques années avant le passage de F.K….

Proposons-nous d’aller sur les belvédères lointains, au mont Alban, au mont Chauve, à la cascade de Gairaut et au mont Boron.

Puisque le nom de “mont Chauve”, selon certains auteurs anciens, proviendrait du mont Cau ou Cap, tête, repère pour les marins venant de Corse ou de la mer ligure et localisant ainsi, à l’approche de la baie des Anges, la rade de Nice. On trouve aussi d’autres mentions relatives au mont Cau, “chaud” et aride, ce qui paraîtra plus probant.

.

.

Le P dans 150 ans

Donc voici ci-dessous la vallée du P dans 150 ans, 22 ans avant que Kafka ne se rende en traîneau dans cette même localité… (on peut voir dans le fond le devenir de la grande coulée verte qui a largement enflé après la chaleur et l’aridité, que le 12-étages de son côté a été érodé et a disparu durant la période désertique et asséchée, … et au milieu de l’image au second plan le bâtiment 89 possède à présent un toit…) :

.

Le même panorama vu de nuit à partir du bâtiment 89, lorsque la nuit tombée les massifs semblent s’être évanouis.

.

.

Plongeons dans les archives

Une image du futur de Vitara Rohmnyz placée en haut d’une butte plongeant vers la vallée du P. À droite la main de John.

.

Et le même endroit du P photographié par Aby Warburg quelques décennies auparavant au moment des périodes les plus sèches et arides… (Source : Aby Warburg, Vue de la mesa First Mesa avec le village Walpi, photographié du sud-est, à proximité de Walpi, avril 1896)

.

.

Voir le P en peintures et en cartes postales

“Le Mont Chauve”, peint par Henri Matisse, avril 1918.

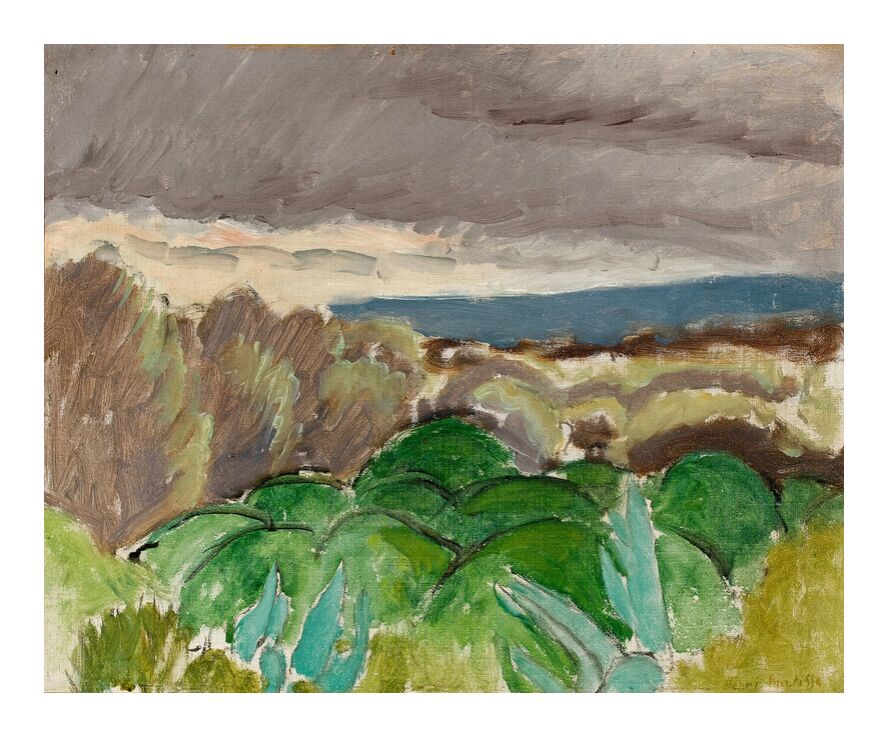

Alors on revient avec Matisse en longeant Cagnes durant un temps orageux (1917)…

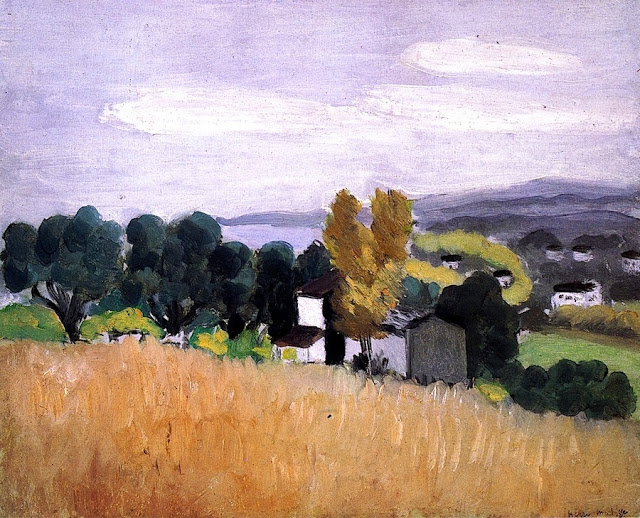

à la saison d’automne (1918)…

en prenant par la rade et la baie on obtient de nouvelles vues…

.

.

.

2

.

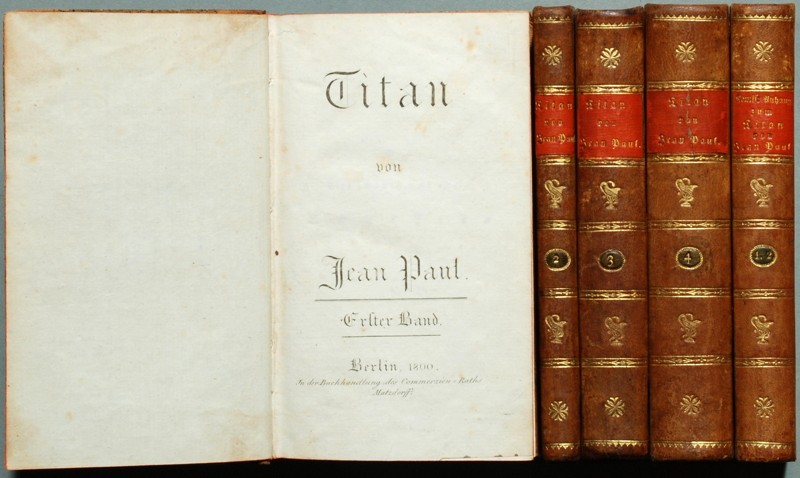

Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter), Cours Préparatoire d’Esthétique (Vorschule der Aesthetik), 1804.

.

« Imagine que quelqu’un indique un endroit de l’iris dans un visage peint par Rembrandt, et dise : “Je veux que les murs de ma chambre soient peints de cette couleur.” »

(Ludwig Wittgenstein, “Remarques sur les couleurs” (Bemerkungen über die Farben), § 263, 1950-1951)

.

.

Jean Paul iroquois

Il va falloir nous plonger dans un ouvrage majeur de Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter), dans un livre de ce curieux personnage que certains nomment « un Iroquois, un original qui semble tombé de la lune, bon diable d’ailleurs et le plus excellent cœur du monde, mais ne voulant ou ne sachant rien voir avec l’organe dont se servent les autres hommes », c’est-à-dire de s’immerger dans son “Cours préparatoire d’esthétique”, afin de creuser une question récurrente : comment ramener en notation la sensation d’un environnement ?

.

Jean Paul cascades et chutes

Dans son livre “Siebenkäs” (litt. Fleurs, fruits et épines ou vie conjugale, mort et mariage de l’avocat des pauvres F. St. Siebenkäs) (1796-1797), Jean Paul fait la description d’une cascade suisse qui protège le promeneur de la pluie. On connaît l’importance des cascades, métaphores des chutes, comme des buttes, dans les moindres recoins de La Pépibologie.

Donc cette cascade transférée ou importée dans le roman de Jean Paul joue un rôle tout à fait particulier : « Le cœur humain, écrit Jean Paul, est protégé par de grandes douleurs de la sensation de petites douleurs [autrement dit, “Les grandes douleurs nous préservent des petites”, nous fait-il part dans son ouvrage “Les Pensées”], par la cascade de la pluie », et une note ajoute : « Dans sa chute, cette cascade bien connue, nommée pisse-vache, forme un arc si important qu’il est possible de passer en-dessous — et d’être ainsi protégé de la pluie. » (Malerische Reise in die Alpen). On prend acte de cette métaphore. Il vaudrait mieux parfois se tanquer sous des chutes… Et oser transformer et traduire “de loin” (ou ne vaudrait-il pas mieux “de près”, c’est là la question posée) ?

.

Jean Paul la littérature pour mieux voir

Aussi pour lui la littérature doit donner à voir. Mais comment ?

Si l’on reste aussi loin (le corps tanqué sous la cascade)…

Jean Paul, admirateur de Laurence Sterne, et lui-même admiré par Arno Schmidt et Thomas Bernhard, nous dit :

« En poésie, un paysage doit faire un tout pictural ; l’imagination d’autrui ne doit pas avoir à pousser péniblement des rochers et des arbres les uns contre les autres, comme sur une scène, avant de reculer de quelques pas pour contempler l’installation : il faut au contraire que le paysage se déploie et se présente de lui-même, avec ses sommets et ses ravins, comme du sommet d’une montagne au lever du jour. »

Dans son “Cours préparatoire d’esthétique”, il poursuit en donnant quelques conseils :

« La description d’un corps immobile sera moins parlante avec un verbe intransitif (intransitives Zeitwort) qu’avec un verbe agissant (tätiges Zeitwort) ; ainsi la route passe, monte, etc. par les montagnes ou les marais, est moins vivant que : la route s’élève, s’élance sur les montagnes », etc.

.

Jean Paul et le ouesterne spinoza

De son côté, pour Spinoza dans son Ouesterne, le chemin devant ses pas déguerpit… (Vitara & John Rohmnyz commentent ceci en rajoutant que Spinoza est une personne adepte des déguerpissements et des contournements)…

L’emploi des verbes de mouvement a cependant une autre conséquence. Le texte peut forcer la perspective et multiplier les arrière-plans. Ce goût pour le lointain caractérise de fait la plupart des paysages jean-pauliens. L’éloignement permet d’accroître la jouissance esthétique.

.

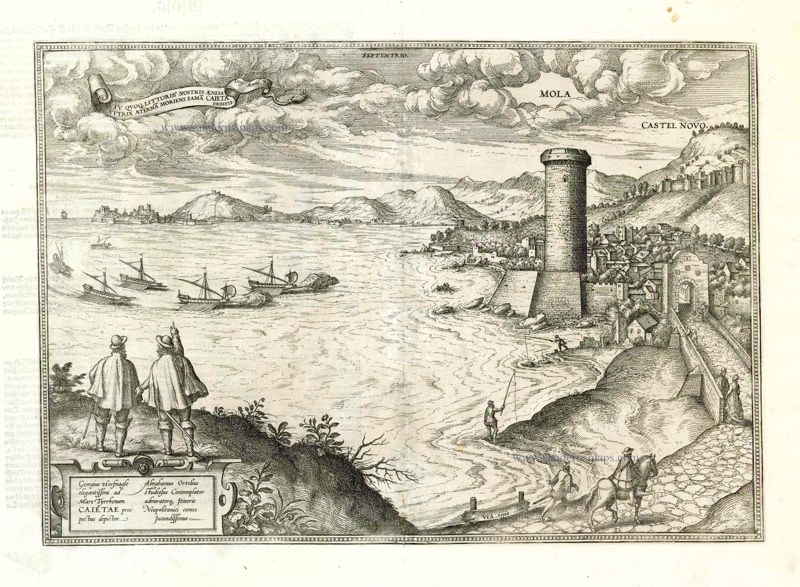

Jean Paul et la vue Mola

Un exemple d’un écrit de Jean-Paul — pendant le voyage qui le conduit de Rome à Naples, Albano de Cesara, le protagoniste du roman “Titan” (1800-1803), donne une description du panorama qui s’ouvre à lui depuis Mola (il s’agit de l’actuelle Formia) :

« Autour de moi, c’est un jaillissement d’effluves venus des plantations de citronniers, de jasmins et de narcisses — à ma gauche, l’Apennin azuré précipite ses sources d’un pan de montagne à l’autre, à ma droite la puissance de la mer affronte celle de la terre et, tendant un bras vigoureux, la terre supporte une ville resplendissante et couverte de jardins suspendus, qui s’avance jusque dans le remous des vagues - des profondeurs impénétrables de la mer sort un semis d’îles montagneuses tout aussi impénétrables - au sud et à l’est, sur la ligne d’horizon, une langue de terre brumeuse et scintillante, la côte de Sorrente, enserre la mer comme d’un bras de Jupiter replié et derrière la lointaine Naples se dressent dans le ciel, au-dessous de la lune, le Vésuve et son nuage. » — (Jean Paul, “Titan”, 1800-1803)

.

Jean Paul et son point de vue sur les télescopes

Notre auteur ne cesse donc de préconiser l’observation de la nature à distance : « Il est préférable, écrit-il, de contempler un paysage que de le parcourir. » La distance est inséparable du plaisir esthétique.

Vitara & John Rohmnyz se préparent à le contredire, puisque justement le Ouesterne Spinoza ne se base que sur l’expérience sensible du grand terrain du P, expérience qui peut être bien entendu visuelle (à distance) mais aussi physique par le parcours des nombreuses buttes et pentes du terrain qu’il s’agit de dévaler et dans lesquelles parfois Spinoza déboule, trébuche et fait des roulades.

Le lointain est le lieu où les contours s’estompent, et nul détail trop précis ne fait éclater l’unité du paysage :

« Ce n’est que par la distance que la montagne acquiert son caractère sublime ; vue de près une montagne escarpée ne serait qu’une suite de tours. » — (Jean Paul dans son dernier roman, “La Comète”, 1820-1822).

Le lointain est aussi le lieu qui, parce qu’il relève de l’inconnu, favorise plus que nul autre l’imagination du spectateur. Que l’horizon soit estompé par la multiplication d’arrière-plans ou au contraire obstrué, il faut toujours que le spectateur investisse ce lointain qui échappe à sa vue. Ainsi, le paysage à perte de vue pointe toujours vers l’infini et permet au spectateur de pressentir un au-delà sans limite.

« Sublime et romantique, la montagne l’est moins que le massif montagneux ; c’est uniquement celui-ci qui se dresse comme un mur de jardin devant d’immenses paradis lointains ; alors, notre imagination nous soustrait à notre cercle étroit, vient nous transporter sur ce mur de clôture et notre vue plonge dans les plaines édéniques qui s’étendent devant nos yeux. » — (Jean Paul)

.

Jean Paul et son point de vue sur la marche

De leur côté Vitara et John Rohmnyz s’assurent que Spinoza dans leur Ouesterne travaille tout autant sur ses rapports de distance et de proximité, d’où cette aventure centrée sur l’élaboration d’un dispositif de vision : le télescope que Spinoza a entrepris de construire sur le P à l’aide de ses connaissances de polisseur de lentilles.

Il va de soi que l’effet dynamique est accentué lorsque le spectateur est lui-même en mouvement ("en relativité générale", rajoute Vitara après Einstein). Ce cas est extrêmement fréquent dans les romans de Jean Paul dont les protagonistes sont de grands marcheurs. Le paysage se conquiert par le geste, par la promenade ou par le voyage à pied.

Vitara et John se rassérènent. Il suffit de lire un passage du roman de Jean Paul, “Hesperus” (1795), ce roman et aventure « aux chemins qui bifurquent » comme aurait pu l’écrire Borges, lorsqu’on parcourt le spectacle qui s’offre à Viktor, au moment durant lequel le protagoniste se dirige pour la première fois vers la montagne de Maienthal, c’est-à-dire, selon Jean Paul, « tandis que l’éclat contenu du soir de mars brûlait des nuages sur les monts de Maienthal » (1) :

« Il se hâta, et sa hâte tira le registre le plus douloureux de son âme. Car il ne passait pas à travers les champs estivaux, mais les champs passaient devant lui, - un paysage après l’autre, décor de forêt, décor de semailles, passaient rapidement, — de nouvelles collines montaient, avec d’autres lumières et haussaient leurs forêts, et d’autres s’affaissaient avec les leurs, — de longues steppes d’ombre reculaient devant la lumière jaune du soleil qui s’y glissait, - tantôt, des vallées fleuries cascadaient autour de lui, tantôt les rivages brûlants et déserts de collines le hissaient, - le torrent bruissait tout près de son oreille, et soudain ses méandres brillaient au loin, par-delà des champs de pavots, — des routes, blanches et des sentiers verts le rencontraient et lui échappaient, et partaient autour de la terre immense […] » — (Jean-Paul Richter, “Hesperus ou Quarante-cinq jours de la Poste au Chien”, 1795)

Suisse, Wasen gegen das Maienthal (Suisse).

.

Jean Paul et paysage fluide

Tous les contours se diluent dans le mouvement général qui s’empare de la nature. Le paysage perd de sa solidité et devient fluide, alors même que la vitesse du protagoniste de cette scène est limitée : il est à pied. Jean Paul semble anticiper ici la perception floue qui étourdira les passagers des premiers chemins de fer.

Pour Jean Paul, l’art du paysage relève plus que nul autre du domaine de la musique. Ainsi, pour définir les paysages littéraires des Modernes, il oppose au « paysage plastique » des Anciens le « paysage musical ». Que faut-il entendre par ce terme ?

Dans le “Cours préparatoire d’esthétique”, ce n’est pas la présence de la musique au sein du paysage qui retient l’attention de Jean Paul. Il insiste sur la parenté entre l’écriture du paysage et l’écriture musicale. Autrement dit, le paysage littéraire est composé comme un morceau de musique. Comme la musique, le paysage est un miroir du spectateur, figuration non-figurative de sentiments. Le terme de paysage musical marque ainsi le refus jean-paulien de tout réalisme étroit.

Ce paysage est plus « vrai » que le paysage « réel ». Jean Paul ne cessera de défendre ce point de vue. Jean Paul renverse et annule donc le principe de cet objet : la bonne camera obscura, c’est la camera obscura subjective. En somme, ce n’est pas le paysage lui-même qui importe.

.

Jean Paul et la vie-rêve

Le paysage est avant tout un produit de l’imagination (« Das Leben ist ein Traum » (La vie est un rêve), dira Viktor, le protagoniste d'"Hesperus" (I, 986), et dans “Siebenkäs” (II, 173) : « Die Erde ist ein Traum voll Traüme ; du musst entschlafen, damit dir die Traüme erscheinen können » (La terre est un rêve plein de rêves ; vous devez vous endormir pour que les rêves puissent vous apparaître.).

En effet, si l’on reprend la définition donnée par Jean Paul au § 7 du “Cours préparatoire d’esthétique”, « l’imagination, à partir de pièces dispersées, construit la totalité ». À ses interlocuteurs, Jean Paul déclarera invariablement qu’un auteur ne peut bien décrire que des paysages qu’il n’a pas vus.

Tout comme la plupart de ses contemporains , Jean Paul n’a jamais caché son admiration pour les paysages wertheriens (Goethe, “Les Souffrances du Jeune Werther”, 1774). Si, comme nous l’avons vu, l’auteur du “Cours préparatoire d’esthétique” est hostile à la simple énumération d’éléments paysagers, « au déversement de montagnes, de rivières, de villages », ses propres paysages ne sont pas dépourvus, loin s’en faut, de notations détaillées.

.

Jean Paul accumule et répète

Et il va préférer, tout comme Vitara & John Rohmnyz dans les épisodes du Ouesterne Spinoza, l’accumulation et la répétition. La figure de l’accumulation, pourtant proche de l’énumération, est employée de façon dynamique. Le mouvement ascendant de l’accumulation reproduit l’enthousiasme du protagoniste. Tout se passe comme si l’abondance de notations saturait rapidement l’esprit du spectateur, incapable, dans l’ivresse qui suit le crescendo de la jouissance esthétique, d’absorber encore quoi que ce soit. L’extase cosmogonique finale (dont les connotations érotiques sont évidentes) est le signe d’un trop-plein d’enthousiasme.

Par trois fois dans plusieurs de ses romans, l’auteur présente des personnages qui, après une expérience de cécité imposée ou recherchée, retrouvent la vue au milieu de paysages grandioses : c’est ainsi que le protagoniste du “Titan” (1800-1803), Albano, se bande les yeux avant de monter sur le sommet de l’Isola Bella et s’étonne devant le paysage qui se découvre à ses yeux.

À côté de cette scène tirée du “Titan”, il faut encore citer la préface et surtout le cinquième chapitre d’un autre livre, “La Loge invisible” (1791-1793), dans lequel Gustav, après avoir été élevé dans une grotte souterraine jusqu’à l’âge de huit ans, monte à la surface de la terre et fait soudain l’expérience du monde sensible. Cette construction intellectuelle reprend une idée qui a fasciné la fin du siècle des Lumières : l’idée du premier regard.

.

Isola Bella, sur le Lac Majeur. On ferme les yeux et on les ré-ouvre. « Il ferma les yeux pour ne les rouvrir que sur la plus haute terrasse de l’île, devant l’aurore. » — (Jean Paul, Isola Bella, Titan, in “Choix de rêves”, traduction d’Albert Béguin, p.149)

.

.

Sources

Christian Helmreich, “L’écriture du paysage Jean Paul et les récits de voyage”, 1997, Revue germanique internationale.

Maria Wutz, “Supplément au cours préparatoire d’esthétique”, Institut Français de Stuttgart, Allemagne, 1989.

.

.

Citations

« La beauté est ce qui, dans le temps le plus bref, procure le plus grand nombre d’idées. (Négligeons la question de savoir comment les idées se mesurent dans le temps). »

— (Maria Wutz, “Supplément au cours préparatoire d’esthétique”, Première division (Erste Abteilung), 1er programme, Sur l’Art en général, § 15, Institut Français de Stuttgart, Allemagne, 1989, p.17)

.

« Dans l’imitation artistique, la copie est plus riche que le modèle, jusqu’à offrir son contraire même. »

— (Maria Wutz, “Supplément au cours préparatoire d’esthétique”, Première division (Erste Abteilung), 1er programme, Sur l’Art en général, § 18, Institut Français de Stuttgart, Allemagne, 1989, p.21)

.

« De même, au bord d’une eau paisible, l’arbre réel et celui du reflet semblent croître, d’une seule racine, vers deux ciels différents. »

— (Maria Wutz, “Supplément au cours préparatoire d’esthétique”, Première division (Erste Abteilung), 3ème programme, Sur le Génie, § 40, Institut Français de Stuttgart, Allemagne, 1989, p.27)

.

« Assez étrangement et presque avec comique, ma définition du comique dans la première édition rencontre ici comme une allégorie une circonstance — que j’aperçois maintenant, à l’occasion de la seconde édition —, à savoir que nous ne ressentons, à moitié involontairement, le chatouillement, même sous les bras et les pieds, que lorsque nous nous transportons dans un doigt “étranger”, tandis que le nôtre ne provoque rien de tel ; et lorsqu’on se touche avec le doigt d’un autre que l’on tient — dès lors qu’on le déplace de sa propre volonté —, on en ressent que le quart de l’effet, mais on le retrouve entier dès que le doigt remue de lui-même, bien que dans notre main. »

— (Maria Wutz, “Supplément au cours préparatoire d’esthétique”, Première division (Erste Abteilung), 6ème programme, Sur le Sérieux, § 51, Institut Français de Stuttgart, Allemagne, 1989, pp.29-31)

.

« Si le trait d’esprit doit couler à flot et non goutte à goutte, c’est aussi parce qu’il s’évapore vite. […] » (Darum muss der Witz auche giessen, nicht tröpfeln, weil et so eilig verraucht.)

— (Maria Wutz, “Supplément au cours préparatoire d’esthétique”, Seconde division (Zweite Abteilung), 9ème programme, Sur le Trait d’esprit, § 68, Institut Français de Stuttgart, Allemagne, 1989, p.37)

.

.

Jean-Paul, Goethe, Kafka. La source qui a permis cet article.

.

.

(article suivant ‒ prolégomènes II au ouesterne)

(article précédent ‒ prolégomènes I-a au ouesterne)

.

.

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- kafka

- les chapeaux

- les buttes

- spielberg

- matisse

- wutz

- goethe

- jean paul

- schmidt

- rembrandt

- lynch

- la cascade

- sterne

- pérégrination

- la double-vue

- empilement

- répétition

- la chapologie

- charade