LE PROJET NEUF

2023-01-23 - prolégomènes I au ouesterne : franz kafka spinoza

(article suivant ‒ prolégomènes I-bis au ouesterne)

(article précédent ‒ Pébipologie et ouesterne, à la Wildschwein Galerie)

.

.

.

Études pébipologiques.

.

Un menu :

- Un démarrage tout kafkaïen

- Canard-lapin

- Une citation

- Les chapeaux de Kafka ; chapologie

- Exercice de chapologie

- Kafka à Zürau

- Kafka à cheval

- Kafka en Amérique ; exercice d’iconologie

- Et à propos d’iconologie

- Épisode quichottesque

- Vers le chapeau - Vers le château

- Amerika - Ah mais Rita

- Théâtre de la nature - Oklahoma

- Les notes de bas de page

- Toutes ces personnes avec tous ces chapeaux

.

.

Un démarrage tout kafkaïen

Vitara et John Rohmnyz continuent de creuser des pistes et des pistes et des pistes et poursuivent les filons qui apparaissent autour de leur histoire du Ouesterne Spinoza.

Cette dernière avec toute sa série d’épisodes comme autant de scénarios possibles constituera le Tome n°8 de La Pébipologie.

Et il y a quelque temps le duo avait remarqué les photographies de Kafka chapeauté (parmi tou.te.s les autres chapeauté.e.s qu’iels ont commencé de repertorier), et en conséquence, c’est avec une méthode similaire à celle du “Chapeau de Vermeer” que T & J passent une petite semaine à ce travail de recherche (succincte on en convient et qu’on considérera peut-être un peu tirée par les cheveux, mais tout de même)…

Leur première approche (vérifiant que l’on est bien dans des prolégomènes, donc dans des notes et notions nécessaires à l’entrée dans le Ouesterne Spinoza) débute par cette série de chapeaux portés par Franz Kafka…

.

.

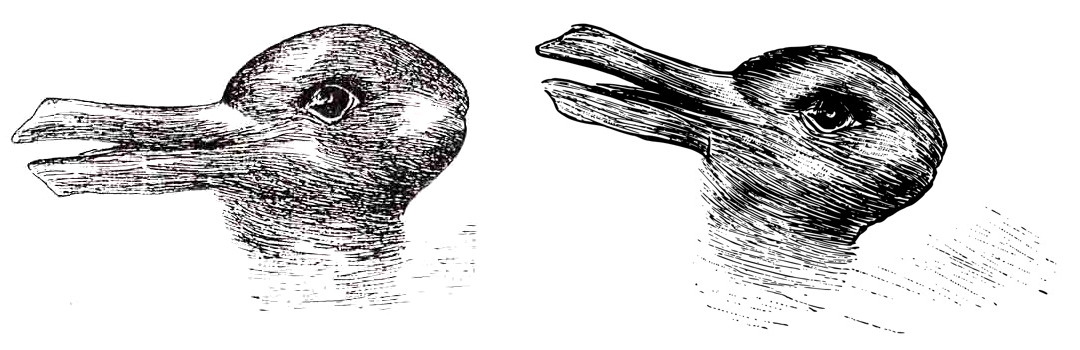

Étonnant, non ? C’est un peu comme canard-lapin… :

.

.

Canard-lapin

Alors, canard-lapin : selon Ludwig Wittgenstein à propos des aspects et des associations :

« La question que je veux poser est la suivante : en quoi consiste le fait de voir la figure tantôt d’une façon, tantôt de l’autre ? Est-ce que je vois effectivement chaque fois quelque chose d’autre, ou ne fais-je qu’interpréter de façon différente ce que je vois ? Je pencherais pour la première réponse. »

– (Ludwig Wittgenstein, “Remarques sur la philosophie de la psychologie”, vol. I (Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, 1947), et “Recherches philosophiques” (Philosophische Untersuchungen, 1953 ; Philosophische Bemerkungen, 1929-1930).

.

Une citation

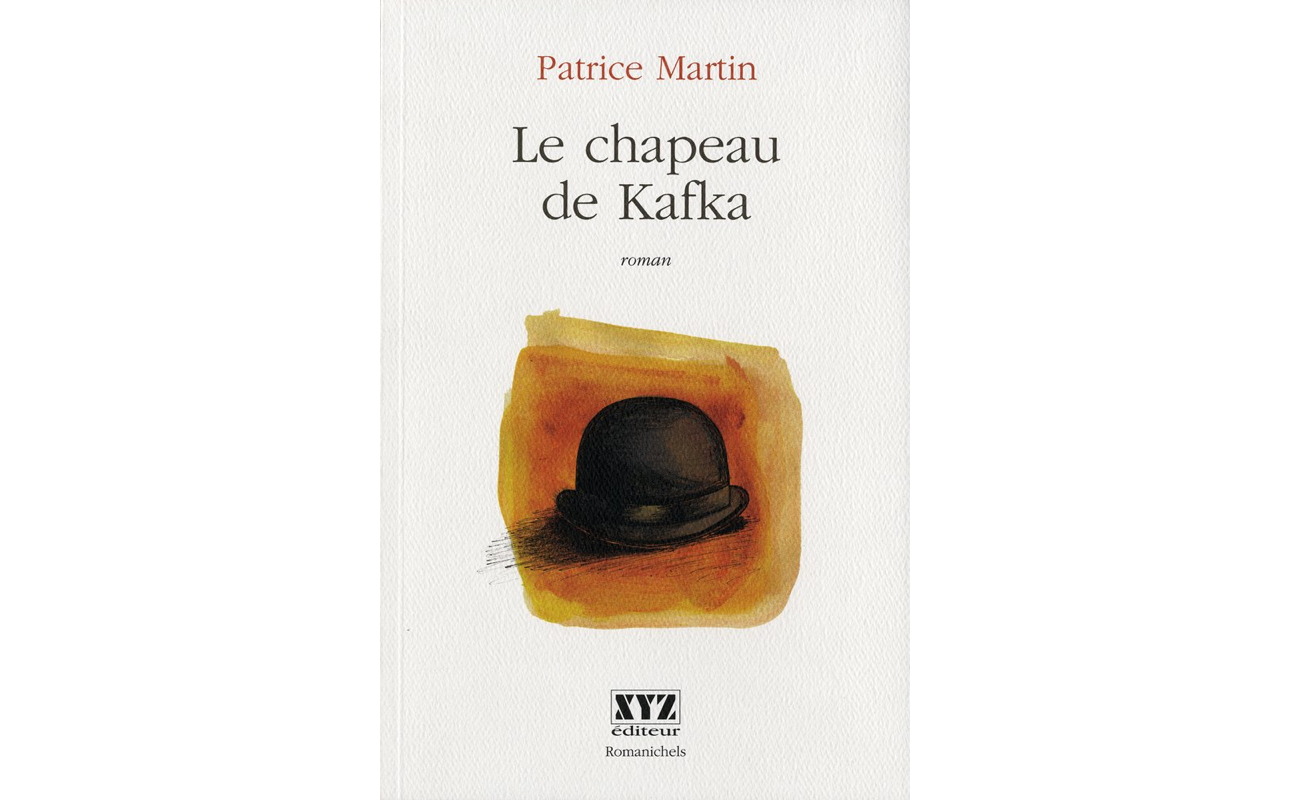

— Franz Kafka ! s’écrit P.

— Oui, le romancier tchèque. Vous ne l’aimez pas? dit la jeune femme en redressant le chapeau sur sa tête.

— Heu, je ne le connais pas tellement, dit P. Je sais qu’il est mort il y a longtemps. Je sais qu’il portait de drôles de chapeaux, lance-t-il à la blague afin de changer de sujet.

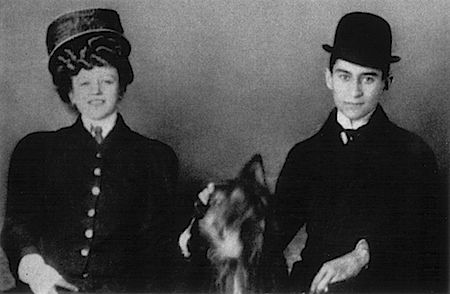

— Ah oui, j’adore cette photo au chapeau. Vous faites bien allusion à la photo du jeune Kafka avec son chien ?

— Oui, celle avec le chien, répond P. machinalement, qui apprend du coup que Kafka a eu un chien.

— À vrai dire, ajoute-t-elle, le chapeau qu’il porte sur cette photo ressemble beaucoup au chapeau de votre deuxième tête.

Elle enlève alors le chapeau de Kafka pour l’examiner.

–> (extrait de Patrice Martin, “Le Chapeau de Kafka”, éd. XYZ, 2008)

.

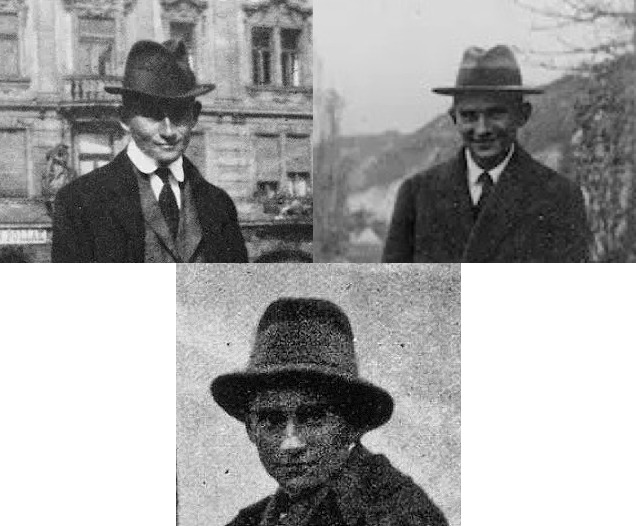

Les chapeaux de Kafka ; chapologie

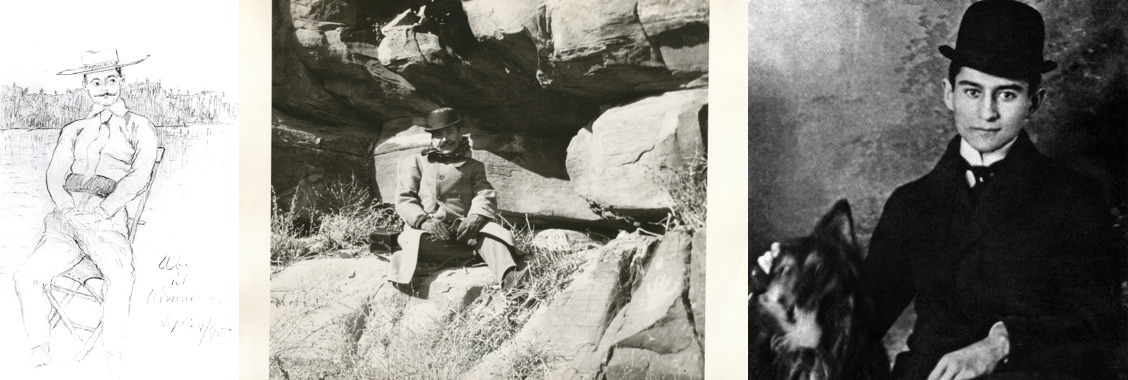

en haut à gauche : Prague, vers 1922. À droite : à Zürau, vers 1917. En bas : à Riva del Garda, 1909.

Vitara et John commencent par découper des photos de Kafka portant ses chapeaux et par les coller ensemble pour mieux comparer les types de couvre-chefs et les différents ports qu’ils induisent (tout comme la potentielle ligne d’horizon qu’ils suivent ou qu’ils génèrent : des imaginaires monts, des montagnes, des collines, des combes, des cluses, etc.)

(Comme si V & J avaient suivi jadis des cours de géomorphologie… … et cela tant… …que leurs visions aujourd’hui en sont imprégnées, jusqu’à inventer une sorte de nouvelle branche scientifique, la “chapologie”… faut savoir que déjà plusieurs scientifiques se penchent dessus (alors, bon, pour l’histoire des chapeaux, c’est plutôt par ici)…).

.

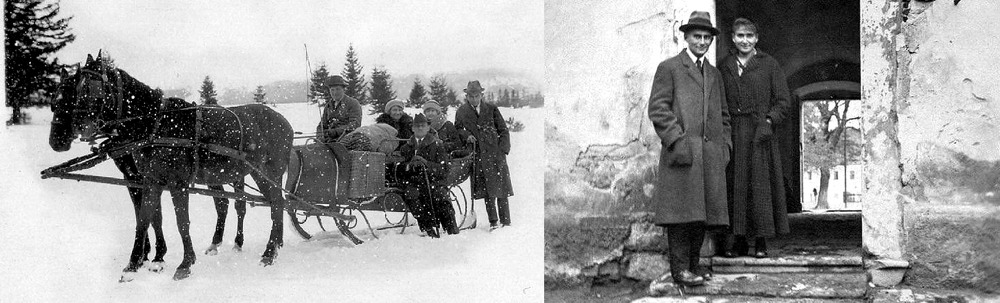

Exercice de chapologie

puis en ajoutant deux autres photographies en complément de la série précédente, là, cela devient plus narratif… :

à gauche : Franz Kafka arrivant à Spindlermühle en 1922 ; à droite : Franz Kafka et sa sœur, Ottla Kafka, à Zürau (vers 1917).

Si l’on prend l’image de gauche, des similitudes apparaissent : entre les pointes des oreilles des chevaux, les maigres pointes du chapeau, avec les pointes de Twin Peaks, et bien entendu, de l’autre côté de la montagne, il y a les cascades (motif récurrent dans La Pébipologie)…

.

Chapeau pointu, chapeau rond… à droite : Spindlermühle en 1900… Le plateau et la vallée du P en quelque sorte…

.

Kafka à Zürau

Si nous lisons Kafka en 1922 :

« 27. Janvier. Spindlermühle. Besoin d’indépendance face au malheur mêlé aux maladresses du traîneau double, de la valise cassée, de la table bancale, de la mauvaise lumière, de l’impossibilité de se reposer à l’hôtel l’après-midi, etc. […] » (source)

Et en 1917 :

Entre 1917 et 1918 (plus exactement : du 12 septembre 1917 au 30 avril 1918), Kafka séjourne huit mois chez sa soeur Ottla à Zürau, dans la campagne de Bohême. Il y écrit ses célèbres aphorismes. Zürau est un petit village de Bohême où la sœur préférée de Franz Kafka, Ottla, dirigeait en 1917 une exploitation agricole. (source)

Voici quelques aphorismes :

- « Des léopards s’introduisent dans le temple et s’abreuvent aux jarres d’offrandes qu’ils vident ; le phénomène ne cesse de se répéter ; il finit par devenir prévisible et on l’intègre à la cérémonie. »

- « Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta maison. Reste à ta table et écoute. N’écoute même pas, attends seulement. N’attends même pas, soit absolument silencieux et seul. Le monde viendra s’offrir à toi pour que tu le démasques, il ne peut faire autrement, extasié, il se tordra devant toi. » (source)

- « Plus tu attelles de chevaux, plus tu vas vite. »

.

.

.

Kafka à cheval

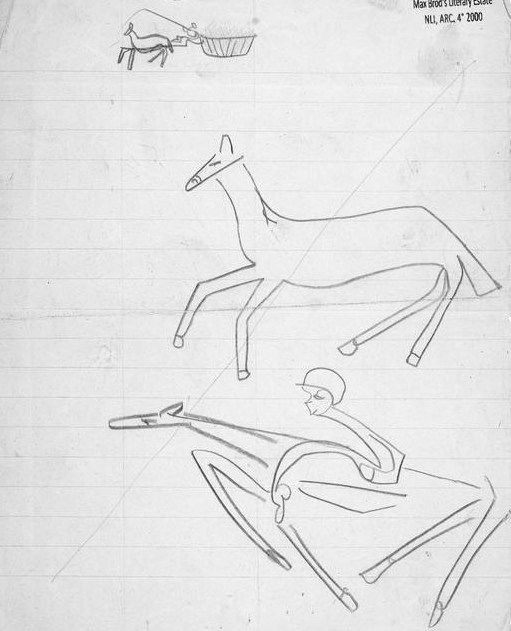

Après avoir remarqué la présence des chevaux sur la précédente photographie, et en ouvrant en parallèle de leur recherche sur les chapeaux un petit écart pour mieux comparer entre les choses et mieux distinguer les éléments qu’il leur arrive de manipuler, Vitara & John retrouvent la reproduction d’un dessin très explicite de Kafka :

.

.

(Chevaux et cavaliers 2. Dessins de Franz Kafka. [The Literary Estate of Max Brod/National Library of Israel])

.

Kafka en Amérique ; exercice d’iconologie

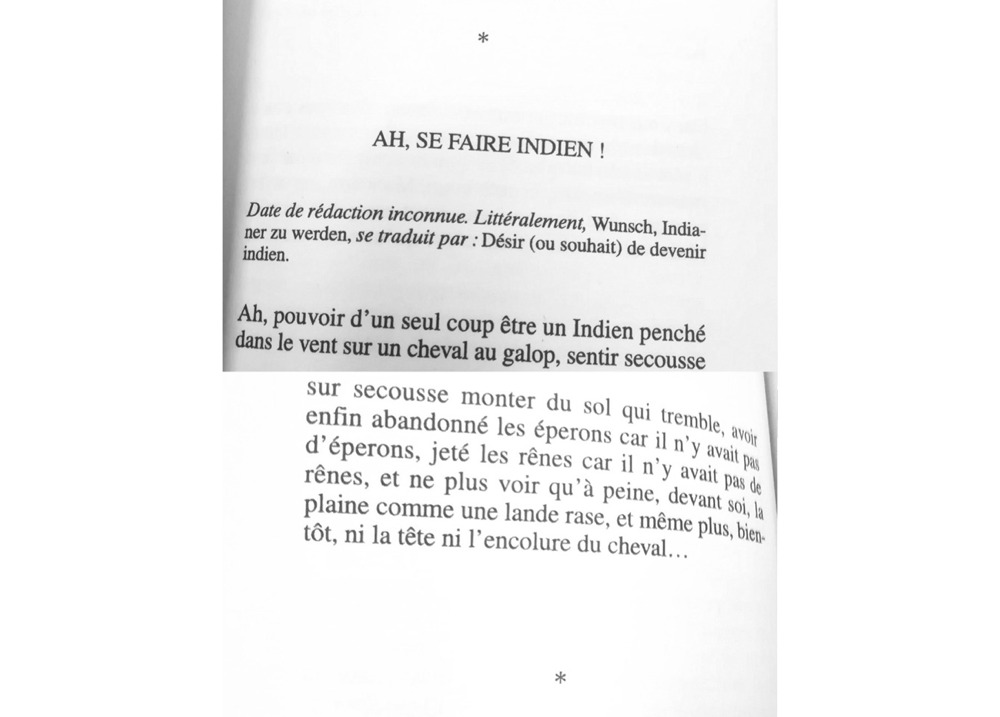

A propos de chevaux, toujours, dans un de ses écrits, Franz Kafka semblait s’intéresser de près aux peuples premiers d’Amérique du Nord (les Indiens), sans doute au moment de l’écriture de son roman “L’Amérique” (1912-1914, puis 1927), roman intitulé d’abord par ses soins “Le Disparu” :

.

Kafka a rédigé cette courte nouvelle dans un recueil intitulé “Regard” [voir note 1], comprenant différents textes. ok, c’est Kafka. Ce pourrait être aussi Aby Warburg qui de son côté (et pour le bien de La Pébipologie) a fondé l’histoire de l’iconologie et a œuvré à un décloisonnement maximal des espaces et des temps, comme par exemple rapprocher des mondes hétérogènes (tels les danses d’Indiens et les spectacles florentins), tout porté par le refus de se « laisser terroriser par une police des frontières ». Il entreprit donc un voyage chez les Indiens hopis d’Amérique du Nord [à ce sujet : lire son livre “Rituel du Serpent” texte de la conférence tenue par Warburg en 1923 sur le voyage qu’il fit 27 ans plus tôt chez les Indiens] (source) [et voir note 2].

.

Et à propos d’iconologie

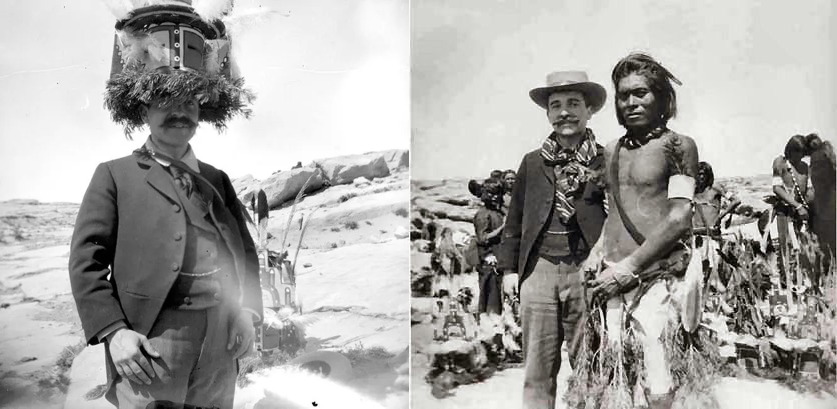

Aby Warburg avec les Hopis, 1895-1896 (collection Warburg Institute).

Aby Warburg en 1895 en Amérique du Nord. On ne fera aucun commentaire sur les chapeaux. Et à droite Franz Kafka vers 1906 ou 1908 avec son chapeau rond.

On met la photographie entière : Franz Kafka vers 1906-1908, il a 23 ou 25 ans, avec son chapeau melon au côté d’un chien (le chien de l’extrait du texte plus haut) et de la serveuse de bar (Weinstubenkellnerin) Hansi Julie Szokoll, entraîneuse que l’on fait le plus souvent disparaître des reproductions, pour éviter le mauvais genre (source). Kafka commente : Hansi Julie Szokoll, une de ses amours vénales au « corps de petit garçon » qu’il rencontra lorsqu’il était étudiant (ainsi que Kafka la décrit initialement dans une lettre du 9 juin 1908 à Max Brod) (source) : « […] et puis dans la pénombre j’étais sur le canapé à côté du lit de la chère H. pendant qu’elle battait son corps de garçon sous la couverture rouge. » ([…] und dann in der Dämmerung freilich im Sopha neben dem Bett der lieben H. gewesen bin während sie unter der roten Decke ihren Bubenkörper schlug.) (source). Kafka était ami non seulement avec Hansi Julie Szokoll entre le début de l’été 1908 et mars 1909, mais aussi avec une autre femme du même milieu.

On se demande si sur cette photo le chapeau de Hansi Julie Szokoll a à voir avec celui sur la photographie plus haut d’Aby Warburg. Hansi hopi ?

« Considéré du point de vue de la littérature, mon destin est très simple. La disposition à représenter ma vie intérieure toute pareille à un rêve (der Sinn für die Darstellung meines traumhaften innern Lebens), a fait tomber tout le reste dans l’accessoire, et tout le reste s’est affreusement rabougri et ne cesse de se rabougrir. » — (Franz Kafka, Journal, 6 août 1914, quatre jours après la déclaration de guerre de l’Allemagne à la Russie)

.

.

Épisode quichottesque

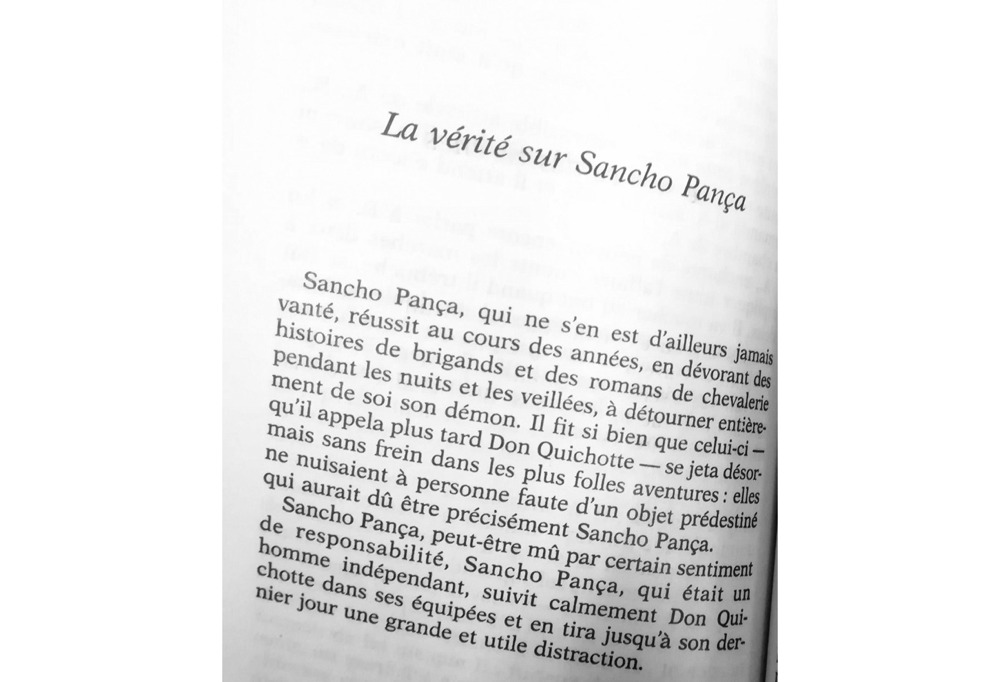

Dans d’autres écrits, Vitara & John arrivent également à faire le lien, un peu inespéré (mais d’autres y étaient arrivé aussi : 1, 2, 3), avec Don Quichotte, (triste) figure qui, dans ce possible ouesterne, semble être dans l’ombre de Spinoza, narrativement parlant bien entendu :

Texte accompagnant un recueil de différents textes sous le titre de “La Muraille de Chine”.

.

Dans son “Cahier G.”, à la date du 19 octobre 1917, on peut lire :

« Absurdité (mot trop fort) de la séparation entre personnel et étranger dans le combat intellectuel.

[…]

Je dévie. Le bon chemin passe par un fil qui n’est cependant pas tendu en hauteur mais ras du sol. ll semble plus destiné à faire trébucher qu’à être emprunté.

[…]

Le malheur de Don Quichotte ce n’est pas son imagination mais Sancho Pança. »

.

.

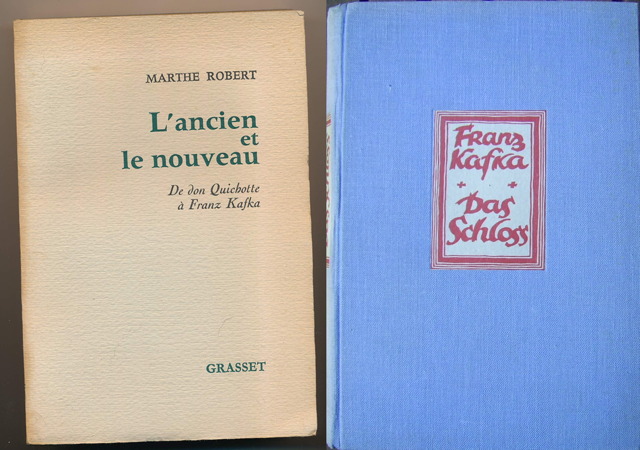

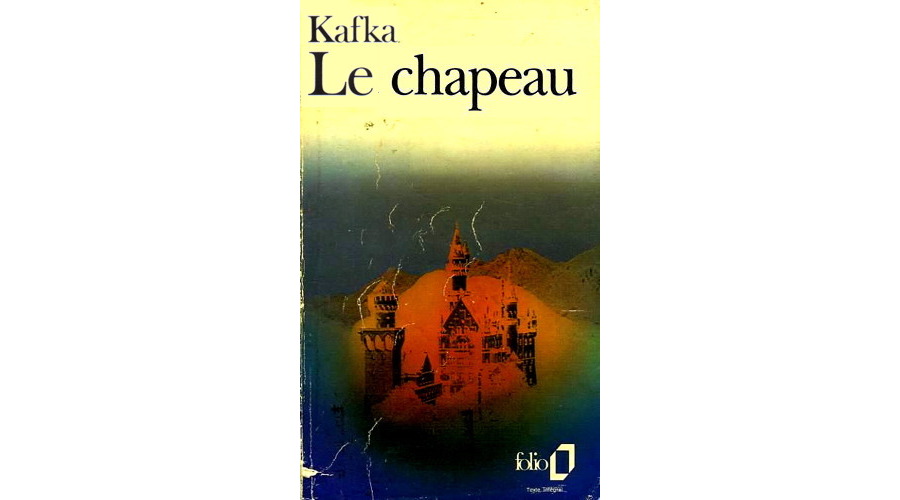

Vers le chapeau - Vers le château

Marthe Robert dans son étude “L’Ancien et le Nouveau - de Don Quichotte à Franz Kafka” (1988) étudie ces livres qui posent la question « urgente et insoluble » de la vérité des ouvrages de fiction, de la place des livres dans la réalité et des liens qu’ils entretiennent avec elle – en un mot, du statut de la littérature. Les livres de ces deux auteurs, Cervantès et Kafka, relatent une quête qu’il faut mener à tout prix et dont le but, malgré son apparente absurdité, est précis ; les protagonistes restent irréductibles aux faits, ne tiennent compte d’aucune expérience et leur histoire, par conséquent, se présente comme une longue répétition d’événements similaires, une succession d’épisodes indépendants qu’on pourrait imaginer sans fin, et dont on peut analyser les rapports que ces histoires entretiennent avec les épopées d’Homère (source). Pour Vitara & John Rohmnyz, le message est clair et les liens aussi, le duo pourrait parler de la même manière du Ouesterne Spinoza… (n’y-a-t-il pas un épisode du ouesterne qui s’intitule “Tête-à-tête avec Homère” ? Et un nouvel épisode en cours d’écriture ne s’intitule-t-il pas de son côté “Le Chapeau” en résonance avec le livre “Le Château” (Das Schloss) de l’auteur tchèque ?…

En quelque sorte, une nouvelle édition pébipologique… Franz Kafka, “Das Hut” (Le Chapeau) (2023).

.

.

Amerika - Ah mais Rita

(De Rika à Rita, en clin d’œil à Gombro(wicz))

Alors le duo creuse dans son roman “L’Amérique” (1927) se disant que sans doute là il y a aura plus d’éléments. Leur intérêt s’arrête sur le dernier chapitre de ce roman incomplet où les descriptions sont effectivement très proches du panorama présent sur le site du P (panorama, hippodrome, donc espace dans lequel évolue des chevaux, hautes montagnes, masses de pierres, etc.) :

.

— « Il [Karl Rossman] s’arrêta même un instant pour regarder le panorama du grand hippodrome qui s’étendait de tous côtés jusqu’à de lointaines forêts. Il eut subitement envie de voir une course de chevaux. Il n’en avait pas eu encore l’occasion en Amérique. »

(Franz Kafka, chapitre “Le théâtre de la nature d’Oklahoma”, in “L’Amérique”, p.327, Folio, éd. Gallimard, 1965)

.

— « Le premier jour ils [Karl et Giacomo] traversèrent de hautes montagnes. De gigantesques masses de pierre d’un noir bleuâtre avançaient jusqu’au train ; on se penchait vainement par la portière pour essayer de voir leur sommet ; d’étroites vallées s’ouvraient, déchiquetées, ténébreuses ; on tendait le doigt dans la direction où elles se perdaient ; de larges torrents arrivaient, pareils à de hautes lames sur le fond montueux, rapides et marbrés de mille petites vagues d’écume, pour s’abîmer sous les arches des ponts sur lesquels passait le chemin de fer, et leur haleine glacée faisait frissonner la peau. »

(Franz Kafka, additif au texte même du roman et suivant directement le chapitre “Le théâtre de la nature d’Oklahoma”, in “L’Amérique”, p.340, Folio, éd. Gallimard, 1965)

.

.

à gauche : Franz Kafka, “Amerika”, Kurt Wolff Verlag (Offizin W. Drugulin, Leipzig), 1927 ; à droite : A New Directions Book, Norfolk, Conn. USA, 1940.

Roman écrit par Franz Kafka entre 1912 et 1914, puis publié en 1927. [Lire cette étude de Claudine Rabouin]

.

.

Théâtre de la nature - Oklahoma

Toutefois V & T s’interrogent sur la signification de “théâtre de la nature” dont Kafka parle et qui est le titre de ce chapitre (“Le théâtre de la nature d’Oklahoma”), est-ce considérer la “nature” (dont on sait qu’elle n’existe pas “en soi”) comme un espace théâtral dans lequel l’humanité gesticule ? ou parle-t-il d’un “théâtre naturel” comme d’une forme géomorphologique ou géologique, tel un “cirque naturel” dans un creux de montagnes, qui dessine un espace assez large pour être vu et s’animer comme un espace d’accueil tout en offrant un point de vue spécifique tel que dans un amphithéâtre romain ? ou est-ce tout simplement un effet de traduction qui pourrait faire alterner “théâtre de la nature” et “théâtre de verdure” comme forme architecturale urbaine ou semi-urbaine ?

En France, de ce livre “Amérique”, n’est publiée que la traduction d’Alexandre Vialatte (1965). Et cette utopie du “théâtre de la nature” reste une énigme [Lire à ce sujet l’essai de Jacques Dugast (1989)].

En langue anglaise : “Nature theatre of Oklahoma” ou “Nature theater of Oklahoma”.

— Dans son essai, James Hawes s’exprime ainsi : “Dans le “théâtre de nature”, comme dans la scène cathédrale du “Procès” (dont la parenté est claire), Kafka utilise des références à l’imagerie biblique chiliastique [= lié au chiliasme, doctrine religieuse pour laquelle les élus vivraient mille ans de paradis, après le jugement dernier] pour exprimer l’emprise que la vision a sur le protagoniste.” De même, nous pourrions nous référer à ce qu’en dit Walter Benjamin (1928 et 1934) [lire aussi ici] et Adorno (1951) ; ou encore ce lien qui est fait entre Amerika, Kafka et les Straub & Huillet.

En Tchèque : “OKLAHOMSKÉ DIVADLO V PŘÍRODĚ”: la traduction littérale du tchèque vers le français est “Théâtre en plein air de l’Oklahoma”, qui est après tout une traduction qui est plus claire et explicite…

En Allemand : “Das Naturtheater von Oklahoma”, langue dans laquelle Kafka écrivait. Dans le lexique allemand, “Naturtheater” signifie : “Freilichtbühne, Theater mit den natürlichen Kulissen einer meist eindrucksvollen Landschaft.” (Scène en plein air, théâtre comprenant le décor naturel d’un paysage considéré par la plupart des spectateurs comme impressionnant.).

.

.

Les notes de bas de page

[note 1] — Franz Kafka, “Regard” (Betrachtung) — Le 14 août 1912, Franz Kafka confie à un éditeur de Leipzig les dix-huit textes intitulés “Betrachtung” (que l’on traduirait plutôt par “Contemplation” en langue française). Ils constitueront son premier livre. — Le silence presque total de la critique, quant aux dessins de Franz Kafka et à l’intérêt qu’il porte, (dans son journal), aux arts visuels, théâtre, cinéma, peinture, est à l’origine de ce travail. Sa volonté testamentaire de vouer toute son oeuvre après sa mort à la destruction, autant que les difficultés projetées sur son héritage par un vœu aussi radical, expliquent vraisemblablement que cet aspect de sa création soit demeuré dans l’ombre. […] Cet ouvrage se donne pour propos de renouer avec les commentaires de Max Brod qui, du vivant de Kafka, conviait le public à reconnaître en son ami le double talent d’écrivain et de dessinateur et à voir un parallélisme entre ses dessins et ses récits. Analysés, comparés, classés, ils font apparaître une étroite parenté de style avec les courants artistiques allemands, l’expressionnisme de Nolde ou Meidner, le blaue Reiter de Kandinsky, fart abstrait de Klee. En tant que dessins d’écrivain, ils ont surtout pour particularité de prendre place dans la page écrite du journal ou des cahiers, dans le corps du récit, et entretiennent un lien organique avec le texte pour l’illustrer, l’anticiper, le préparer, montrer, à la façon de la peinture chinoise, une analogie graphique entre trait d’écriture et de dessin. Si les dessins de Kafka sont à comprendre comme une activité ludique, destinée à déjouer la rigidité sociale, régressifs comme peuvent l’être les dessins d’enfant, marginaux comme le sont généralement ceux des écrivains, sortis de l’ombre et destinés à y retourner, traces d’un désir secret enfoui dans les profondeurs, comme l’avoue Kafka à Janouch, ils sont tout autant impulsés par une impatience visuelle à capter le monde des figures et des formes, à être un mil vivant dont l’exigence est de renouveler l’expression de la perception. (Préface au livre)

.

[note 2] — Aby Warburg dans l’introduction à son Atlas Mnémosyne (1921-1929) : L’Atlas est une orientation dans l’espace, mais aussi une mise en scène de cette oscillation qui obsède Warburg, de cette polarisation qu’il décèle dans les images : le dynamisme propre à la création est double, l’image créée participe d’un fond expressif vivant, sensible, passionnel, tout en marquant une distance avec ce fond ; distance qui permet de se situer, de prendre position et donc d’échapper à ce fond en créant des formes. […] L’œuvre d’art est espace intermédiaire (Zwischenraum) entre sujet et objet, intervalle entre sujet et monde, elle s’analyse dans une temporalité qui ne peut se réduire à une pure chronologie. […] La logique interne de l’Atlas n’est donc pas de rassembler une série de panneaux énigmatiques pour décrire la survivance de l’antique, pas plus qu’il ne constitue des groupes d’images pour faire sens par jeux de chocs et de contrastes. Il s’agit de saisir des processus de transformation, de dilatations spatiales et temporelles, pour donner à voir des gestes et des traits qui perdent en vitalité du fait de leur dissémination. L’art est bien un processus d’objectivation, sans que jamais ne s’efface sa part mythologique originelle. […] Ce qui intéresse Warburg, ce sont les mécanismes de l’expression humaine qui font qu’une œuvre d’art s’insère dans une grammaire figurative à la croisée d’une psychologie des émotions et des savoirs positifs, où des gestes de nature à la fois somatique et mimétique participent à l’interminable travail d’objectivation et de maîtrise de ce fond dionysiaque pour en faire un univers symbolique stabilisé. En ce sens, l’esthétique s’ancre en anthropologie plus qu’en philosophie. […] Warburg tente d’y dégager une « physique de la pensée », selon des lois qui font émerger la culture de manière bien plus complexe que comme simple expression d’un milieu. […] L’art est donc à la confluence entre expression de la vie et urgence de s’en distancer en construisant un objet de la représentation mentale ou visuelle. La causalité naturelle n’opère pas dans ce travail expressif, qui répond bien plutôt aux lois du souvenir, aux lois d’une mémoire par définition non pleine et capable d’effets en retour. L’iconologie de l’intervalle que promouvra l’Atlas s’enracine dans cet « espace intermédiaire » entre sujet et objet où l’image devient instrument d’orientation. (source)

Avec cette approche, fermons la parenthèse Aby Warburg avec son Atlas… (que l’on retrouvera dans un autre tome de La Pébipologie : le Tome n°4 - Atlas documentaire et iconographique de La Pébipologie) .

.

Toutes ces personnes avec tous ces chapeaux…

La collection de chapeauté.e.s se continuera puisqu’on l’a déjà commencée : ici, là…

.

.

(article suivant ‒ prolégomènes I-bis au ouesterne)

(article précédent ‒ Pébipologie et ouesterne, à la Wildschwein Galerie)

.

.

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- kafka

- les chapeaux

- vermeer

- cervantès

- cheval

- warburg

- benjamin

- adorno

- lynch

- wittgenstein

- stratégie du filet

- principe associatif

- canard

- lapin

- la chapologie

- warburg

- l'iconologie

- charade

- guibert

- oklahoma