LE PROJET NEUF

2022-08-06 - L'élément pébipologique n°20220805 - partie de ouesterne : la flèche - (part. 2)

Août 2022. Récupération de l’élément n°20220805 au classement pébipologique (suite de ouesterne).

(article en cours de rédaction pour L’Atlas documentaire et iconographique de La Pébipologie, secteur Éditions du P9. Fiche n°20220805. Collaboration avec Vitara & John Rohmnyz, artistes de La Pébipologie.)

.

Le récit de Spinoza

Partie de ouesterne :

Utile randonnée ?

(suite, partie 2)

(lire d’abord la partie 1)

en 32 paragraphes au masculin

.

.

(Dans la première partie, Spinoza a mis en place son miroir et en a décrit la fabrication. Tapi sur le terre-plein du P et en faisant usage de son miroir, il est tombé sur la flèche.)

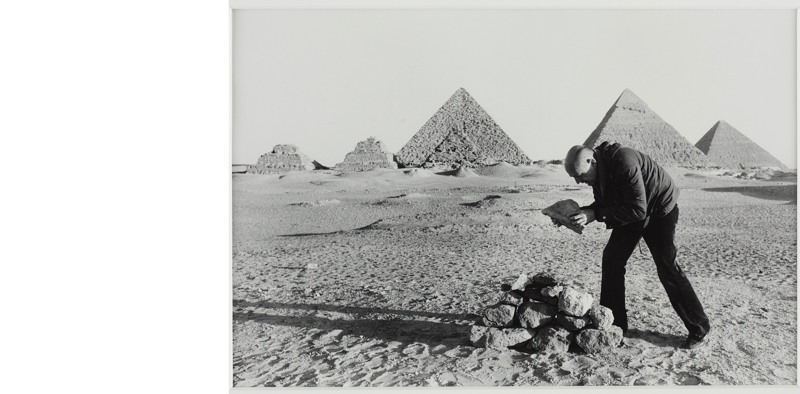

Même par cette trouvaille et la relative notoriété qu’il pouvait en gagner, il ne lui avait jamais semblé correspondre vraiment à un héros d’une épopée grandiose ou à un pionnier digne de prendre place auprès des géants des âges héroïques tels les grands et grandes illustres que nous avons toutes et tous en tête : aucun tombeau de marbre ne sera érigé à l’endroit de son décès et de son ultime geste et soupir ; aucune inscription ni même un tas de cailloux n’indiquera sa sépulture. Pourtant à quelques dizaines de mètres c’était bien un semblable tas en forme de flèche qu’il discernait. En y regardant deux fois, il dirait qu’en fait il s’agissait plutôt d’une série de tas successifs qui disposés au sol d’une manière précise faisaient “flèche”. Il n’avait pas mégotté sur la qualité des composants de son appareil optique, cela se voyait, l’image était impeccable.

la flèche proprement dite…

.

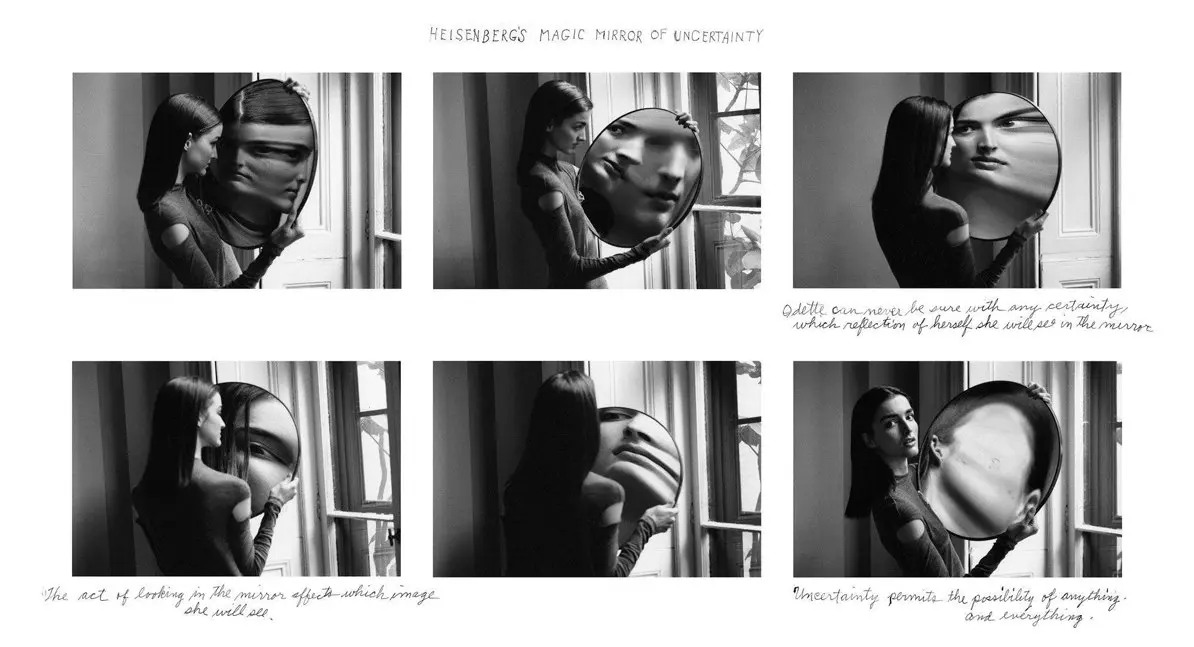

Ses deux collègues, Danti et Gombrow, qui étaient restés bien loin en centre ville, avaient baptisé cet endroit proche du bord de mer “le bout du monde”, rien que cela. Difficile d’imaginer qu’une seule lentille, fût-elle miroir, puisse contenir tous les aspects de ce monde nouveau. Ce dernier était niché à l’écart de tout, situé pas très loin d’une baie entourée de buissons impénétrables, et éloigné de toute habitation. Il semblait exercer une influence presque surnaturelle et somme toute bénéfique sur toutes les personnes qui y pénétraient. Spinoza se figea un peu et fixa plus longuement l’image reflétée. Il y avait longtemps qu’il ne s’était pas trouvé en présence d’une telle image qui maintenant donnait l’impression de le regarder lui-même à partir du cadre restreint de son appareil.

Illustration : Duane Michals, Heisenberg’s magic mirror of uncertainty, 1998.

Il avait presque oublié à quel point cette expérience pouvait être éprouvante. Il sentit son estomac se serrer et ses jambes peu à peu flageoler au fur et à mesure que les rayons obliques et lumineux ramenaient encore davantage l’image devant lui. Il se faisait presque un film à lui tout seul : il sentit son cœur battre encore plus vite, ses tripes se nouer et son visage de plus en plus s’émacier comme tiré par un air soufflé qui s’accélérait et prenait exagérément de la vitesse. « La soufflerie des images », ajouta-t-il. Il se disait que d’une seconde à l’autre il allait se ramasser et qu’ainsi l’image et la flèche prendraient tout l’espace et que cette dernière deviendrait mastodonte en emplissant l'openfield du P.

Ce miroir avait vraiment des effets troublants. Mais, au travers de cette image, il n’avait pas envie de se faire harponner : c’était tout de même une flèche, et potentiellement un projectile. Spinoza recula lentement, son pied gauche frôlant quelque petits amas de sable mêlé de gravier. Sans quitter l’image des yeux, il fit pivoter très légèrement la lentille pour vérifier la longueur de la flèche et si d’autres choses animaient ses abords. A priori : rien d’autre de perturbant et la dimension de l’objet était acceptable. Cela faisait longtemps que Spinoza avait tiré un trait sur tout ce qui pouvait ressembler à une menace et qui pouvait sentir la poudre ; il s’était écarté des zones trop tendues et trop convoitées et s’était concentré justement sur ce terrain à l’écart et auquel personne ne portait attention. C’est pour cela qu’il errait et travaillait ici à mille lieux des fréquentations et des bouillonnements frénétiques ; l’envers de la médaille était que le sort lui réservait d’autres surprises, bien plus subtiles et risquées, telle celle d’aujourd’hui. Il compta jusqu’à dix avant de bouger son pied, puis l’autre.

Illustration : Duane Michals, I Build a Pyramid, 1978, détail.

.

Spinoza n’avait pas encore beaucoup d’expérience en la matière. Cinq années auparavant il avait débarqué du Portugal avec sa famille pour s’installer un temps à Nantes [voir note 4] avant de partir pour les Pays-Bas quasiment deux ans plus tard. Chaque année, et plus récemment régulièrement tous les deux mois, il organisait une excursion sur le terrain du P qui, de son point de vue, et comme cela se passait à chaque fois, ici comme dans certains ouesternes, lui donnait un sens incommensurable de liberté et de sensible étendue, sentiment qu’il n’avait encore jamais connu ni ailleurs ni auparavant, c’est-à-dire jusqu’à aujourd’hui et justement à cet endroit. Il avait longtemps espéré ce moment. Et ce jour-là, là maintenant, à cet instant précis, il se trouvait concrètement sur le terrain, arc-bouté, bien placé, tout en sentant qu’il y avait quelque chose qui clochait sans vraiment pouvoir dire ni quoi ni pourquoi. Sans le savoir il s’était mis complètement dans le rouge en poussant un peu trop loin sans se conformer aux limites que jusqu’à maintenant il s’était données et qu’habituellement il respectait.

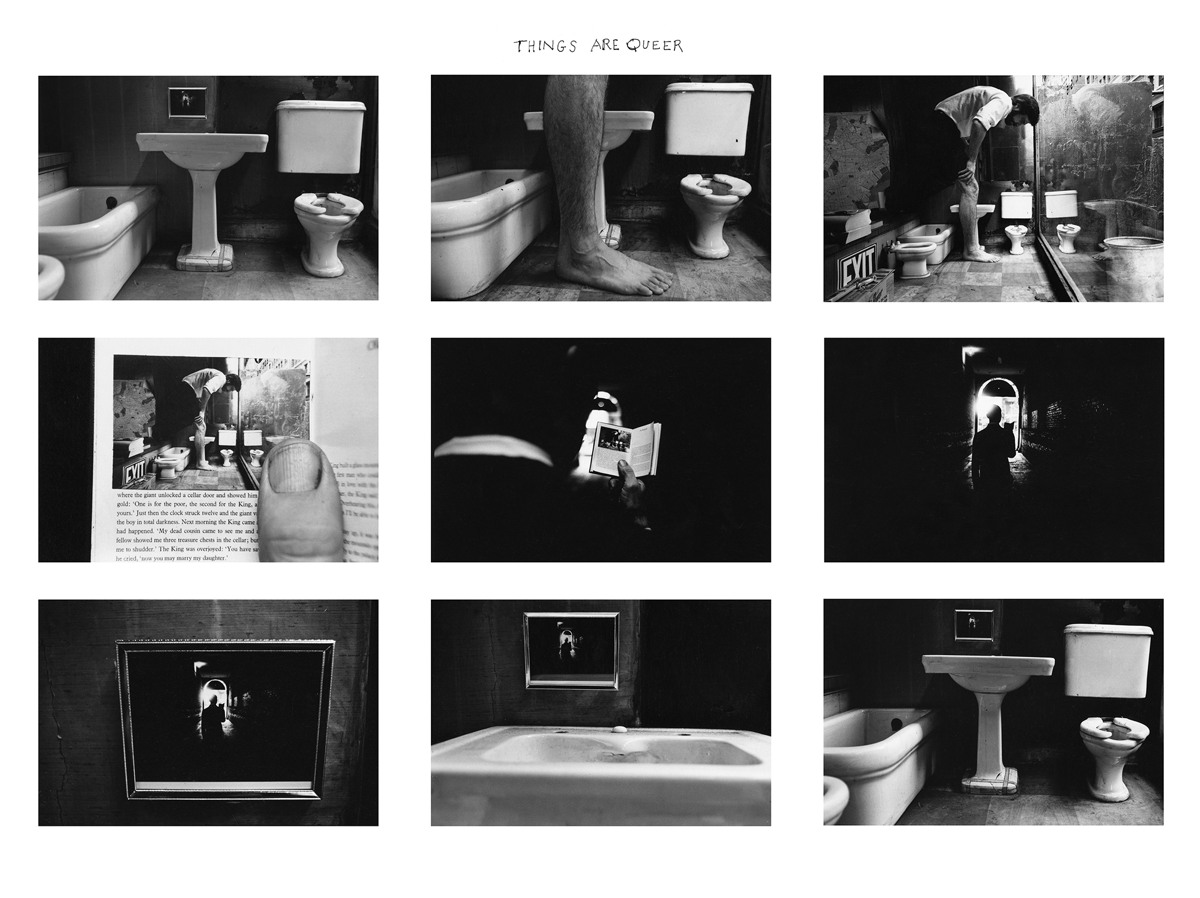

Illustration : Duane Michals, Things are queer, 1973.

D’habitude il s’y tenait mais certainement que là, peut-être, y était-il allé trop fort. Il avait tout de même et nonchalamment fait un contrôle orienté suivi d’un amorti bien dosé avant de se rendre compte qu’il avait passé beaucoup trop d’étapes et de phases successives de changements d’états, et que maintenant il était passé sur un terrain trop peu connu et en fait non encore exploré. À présent, la tâche allait lui incomber sans coup férir : trifouiller cet environnement pour déloger le démon. Il lui fallait donc réagir et trouver quelque chose de probant. Car il se rendait bien compte qu’il avait un truc dans sa vie, un truc un peu de folie, comme une sorte de trop plein ou de trop sensible (qu’on devait appeler par ailleurs hypersensibilité ou une forme de suprasensibilité qu’il minimisait en utilisant des lentilles et toutes sortes d’autres appareils). Et, au même moment d’une telle prise de conscience, il était arrivé précisément à cet endroit après avoir traversé plusieurs états et avoir passé les chutes d’eau, contourné leurs cuves tout en poussant plus loin dans le prolongement du lac et en s’arrêtant pile juste avant les buttes.

Alors ce qu’il voyait au travers de son miroir noir, était-ce un “bip” ou bien un “hic” ? Se dire qu’il y avait comme un “hic” ne lui convenait pas trop, cela apparaîtrait comme un empêchement ou comme un frein, ce qui ne correspondait pas à sa disposition actuelle ni à ce qu’il envisageait depuis quelque temps. D’un coup, il s’était mis à penser à cette photographie où, de trois-quart, il était installé face à un panorama olympien constitué de deux collines douces et crayeuses qui derrière lui se plaçait l’une à sa droite l’autre à sa gauche comme deux mamelons sans végétation aucune et précédés d’un plan sans relief et beige : il n’aurait pu dire s’il s’agissait d’un champ ou d’une succession de champs et de prés, ou bien encore d’une seule surface recouverte de petites rocailles et de chétifs buissons, puisque ce plan, ce panorama, était dans son dos et que ce jour-là il n’avait pas son fameux miroir noir.

Illustration : Julien Gracq dans le rôle de Spinoza, scène pébipologique.

.

Dans la pensée d’après, l’image qui s’était imprimée se mit à s’évanouir progressivement et il revint au P et à cette situation rocambolesque et réelle dans laquelle il se trouvait embarqué. Pourtant ces derniers temps il n’avait pas chômé et quelques jours auparavant il avait entrepris de placer une sculpture au fond d’une des combes afin de disposer d’un repère évident et à la fois de pouvoir recourir à un appareil de secours lui permettant de se situer et de revoir et rectifier sa visée au cas où il en aurait besoin. Il pouvait juger qu’en effet c’était le moment propice de s’en servir, mais il avait sans doute effectivement poussé beaucoup trop loin et l’avait dépassée, au débotté et distrait par la digression qui avait augmenté d’un cran, ou bien s’en était-il tout simplement trop éloigné pour la percevoir à présent dans son champ de vision au travers de son heaume et au-delà des bords de son casque. Pareillement, sa combinaison l’avait gêné au début mais plus maintenant, finalement on s’habituait vite aux conditions extrêmes.

Depuis très tôt le matin le temps était inexorablement sec et la température n’arrêtait pas de monter. Jusqu’à un point qu’il évaluait mal. Le fameux adage était encore valable : il ne faut jamais s’attacher plus que nécessaire à une image sous peine de la perdre à force de trop la fixer ; il évitait donc de rester calé sur son miroir et à chaque fois faisait dévier son regard pour l’accommoder la seconde d’après sur l’horizon et sa ligne de fond qui lui faisait face. Il remarquait que cela créait chez lui un léger état hypnotique produisant une forme d’hallucination familière et inoffensive mais qui restait néanmoins troublante (d’où son interrogation précédente et son hésitation entre le “bip” et le “hic”). Ce flottement demeurait inséparable d’une impression de crise du moment, synonyme d’une modification en cours, impression dont il n’arrivait pas à se défaire. Sa vision était devenue conséquemment plus périphérique, comme perturbée par les effilochures, les barbules et les liserés et toutes leurs variations possibles qui se déployaient sur les bords du regard : continuellement il focalisait puis afocalisait. Pourtant il avait bien dans son champ de vision cette flèche incongrue qui lui indiquait l’orientation et la direction à prendre. Elle était maintenant là, bientôt à ses pieds.

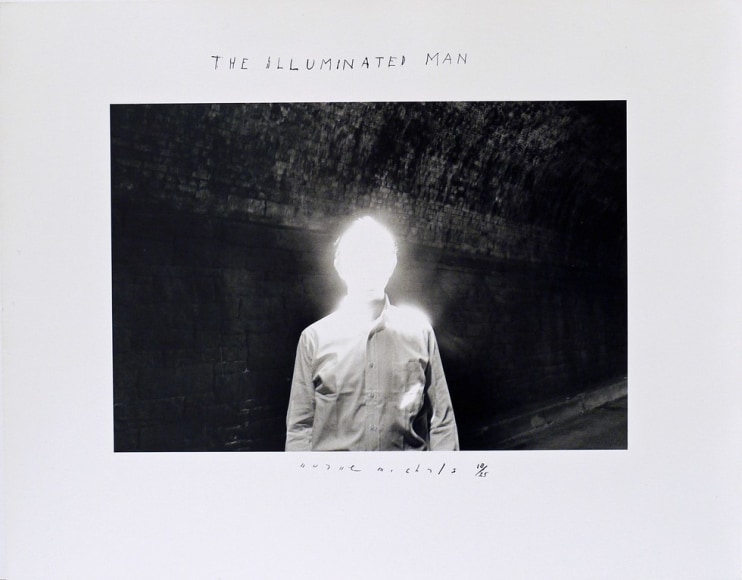

Illustration : Duane Michals, The illuminated man, 1968.

On disait qu’il était doté d’une bonne vue. L’évidence même. Et il le vérifiait : l’approche présente et que pas à pas il effectuait le ramenait à une sensation d’augmentation d’échelle couplée simultanément à une réduction de l’image produite, à croire qu’il regardait conjointement par les deux bouts d’une lunette. C’est comme si ses yeux étaient appelés et pris dans une sorte d’attraction infinie dans des plans et des images pleins d'éphélides, comme s’ils étaient saisis, lenticulairement et par « une conquête technique décisive » [note 5]. C’est sans doute comme cela qu’il était devenu lunatique, le plus souvent absorbé par tous les phénomènes qui lui arrivaient. Là, pour l’heure, la flèche était un signal. Un signe avant-coureur qui précède toute catastrophe. Néanmoins son truc n’était pas d’entrer à tout prix dans l’histoire, ni d’en faire d’ailleurs, des histoires, alors il se cale sur des choses simples à faire et à réaliser, sans en rapporter quoi que ce soit à son haut commandement [note 6] ou aux instances adéquates et sans vouloir non plus en mettre plein la vue. Car en ce qui le concernait, il n’avait pas grand chose à montrer, ce qui le libérait de beaucoup de choses et lui permettait d’expérimenter intégralement et pleinement sur ce terrain, dans ce grand plan P inconnu de la plupart. C’est pour cela qu’il conçoit et réalise des lentilles et des appareils permettant de mieux percevoir les images et l’espace, de les imaginer même, et, donc, il était tout à fait normal qu’il les expérimente et qu’il mette autant de choses en branle.

Illustration : photographie de Julien Gracq, Espagne. L’auteur muni de son appareil Zeiss Ikon Contessa.

comme en double-vue du site du P, vu de la route attenante.

.

Et, parallèlement à tout cela, il n’avait pas cette impression, qui était devenue maintenant de plus en plus commune, de devoir quelque chose à qui que ce soit ou à quelque entité supérieure ou instituée : comme, par exemple, « faire une œuvre par mois » [note 7], « faire bonne figure », « s’y tenir et montrer qu’il est productif », de « faire amende honorable en tant qu’artiste en se rendant visible aux bons endroits », c’est-à-dire « là où on l’attend », ou bien encore de « faire preuve d’une certaine docilité et amabilité » par rapport au système qui gère toutes les lentilles, qui les commande même, en prescrivant aussi les formats et les dimensions. Mais manque de chance, il n’a jamais aimé se répéter, il ne le supporte pas et trouve cela complètement inutile et, au final, pas honnête, même s’il trouve qu’en fin de compte il fait et creuse tout le temps la même chose et les mêmes questions depuis le début, mais à chaque fois, précise-t-il, dans des cas singuliers différents et distincts car les conditions ne sont jamais identiques et ne se présentent jamais de la même façon (comme on peut d’ailleurs le vérifier chaque jour pour le temps qu’il fait et le temps qui passe : en tant qu’artistes nous sommes des praticiens et des praticiennes). « Ce n’est pas aussi facile à expliquer », reconnaît-il.

Tout cela, les lentilles, le miroir noir, et puis la flèche qu’il nous tarde de découvrir, tout cela introduit dans l’art quelque chose qui n’y était pas encore, qui s’y logeait en effet mais qui n’avait jamais été mis en avant comme moteur d’œuvres : le délai. Que celui-ci induise la fatigue, l’épuisement (à force d’attendre dans cette durée longue et délayée du moment), l’ennui (que peut provoquer son déploiement et son lent déroulement), l’ambivalence (c’est-à-dire d’être au point de ne plus savoir ce qui se passe ou ce qui devrait se passer, comme de ne plus savoir où l’on en est dans ce délai si long)… Le problème majeur que l’on pouvait rencontrer était que le délai ne pouvait être fait que d’états transitoires et jamais d’états définitifs. Cela le minait et simultanément l’excitait complètement puisque toutes ses œuvres depuis le début en étaient à ce stade : à celui du délayage ou, plutôt, du délaiement (pour ne pas dire du déblaiement). Oserait-on imaginer une société sans art ou qui le refuserait ? [note 8] (ce qui est tout de même la tendance actuelle, on le sentait de plus en plus, c’était de plus en plus présent et de plus en plus prégnant). Il imagine qu’alors il y aurait un jour ou l’autre un feedback, une réaction à cela, un contre-coup qui apparaîtrait plus tard, quelque temps après, comme un retour massif (à l’art) car le délai agirait : et à ce nouveau stade notre société deviendrait alors une société conçue et vécue comme art, bien à l’inverse ce qui se passait aujourd’hui. C’est le principe du délai : réinjecter sous une forme différente après un certain temps (qui peut être long, très long, très très long ; et plus c’est long plus c’est intéressant, car les armes tombent, elles ne peuvent pas rester tout le temps tendues et braquées. « C’est presque un principe zen ou bouddhiste », se disait-il).

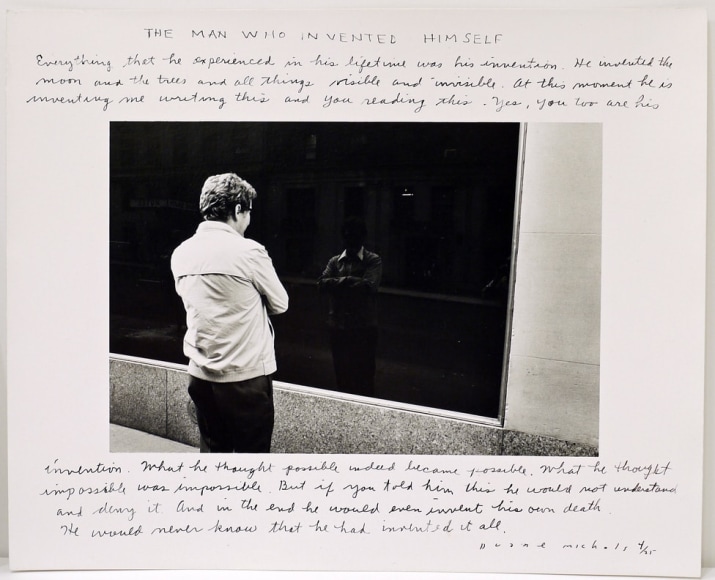

Illustration : Duane Michals, The man who invented himself, 1975.

Après avoir quitté son miroir, Spinoza avançait irrémédiablement vers la flèche. En fait il trottait [note 9]. Obsédé qu’il était que surtout on ne lui mette pas le grappin dessus et soucieux de ne pas se donner un mal de chien pour contourner les problèmes qui pouvaient se présenter. Donc il trottait. Il jouait l’indifférence, à ne pas être trop affecté par le moment-même, celui où il aborderait la flèche. En fait, en trottant, il n’avait pas l’impression de faire de l’art. Tout comme on n’a pas forcément la sensation et la conviction d’en faire lorsqu’on fait des choses dans la vie : lorsqu’on visse quelque chose ou lorsqu’on tond ou lorsqu’on tape, on n’a pas le sentiment de le faire par défaut “artistiquement” ou que cela engage à chaque fois un sens artistique. Ce dernier vient d’autre chose, d’une sorte de disposition interne sans doute : si l’on visse, et que l’on visse en même temps intérieurement, dans son for intérieur, et que l’on visse en prenant en compte un éventuel regard extérieur (qui peut être mental), et que donc l’intime se mette à jour en se vissant lui-même (donc plus dangereusement que simplement visser techniquement), alors là oui, sans doute est-on en train de faire de l’art.

Mais cela c’était son point de vue personnel, celui lié à ce que l’on fait, à quelqu’un qui fait, car on peut imaginer que regarder quelqu’un qui visse peut avoir certainement quelque chose d’art, car dans ce cas on devient et on est à même d’être attentif et attentive à toutes les variations (même celles symboliques) qui se mettent à jour dans cette action de visser, au-delà de l’action elle-même du vissage, au-delà de sa technicité et de sa fonctionnalité, au-delà de son objectif et de sa réussite d’avoir à visser quelque chose. Mais ce ne sera pas pour autant un spectacle (car on se dit qu’on pourrait bien visser chorégraphiquement ou en faisant de grandes arabesques, ou bien encore visser joliment ou visser quelque chose d’artistique de façon performative), car, se dit-il, pour qu’une telle chose d’art marche, pour faire art, c’est d’abord une attention, une focalisation, qui compte, que cette dernière soit précise ou imprécise. Car, se dit-il, il faut toujours éviter l’exagération, le renflement, le vedettariat (il se fit une remarque à ce sujet et se permit une nouvelle digression : dans “vedette”, il y a “dette”, comme quelqu’un qui “veut” “dette” et qui par conséquent, comme aux dépens de son œuvre, sera en peine et devra quelque chose au public, un public que sa notoriété créera, et, notoriété, que réciproquement le même public devra lui rendre). Donc, oui, il vaut mieux éviter tout effet démonstratif et forcé.

Il suffit simplement de mettre le doigt sur quelque chose, c’est tout. Par exemple, si avant de visser (et on prolonge : “avant qu’ils ne vissent” pour continuer l’ambivalence qu’on a commencé de proposer : on visse, on voit et on verra bien), donc si avant de visser on prenait deux à trois mois pour s’interroger et réfléchir à cette action de vissage (et de dévissage) comme également à toute action qui engage de le faire, et cela afin que visser et dévisser prenne du sens, que visser quelque chose avec quelque chose d’autre soit devenu complètement plastique ou musical ou cinématographique ou littéraire ou, etc., comme si toute langue était devenue d’un coup vaine, qu’elle se mettrait à dévider et à dévisser elle-même, et que c’était le non-langage qui prenait le dessus, la non-expression, la non-logique, le non-sens même, alors sans doute nous pourrions réviser notre propos et visser-dévisser deviendrait probablement un art. Ou tout du moins, ses vicissitudes (celles d’un art fragile et intense, vissé à soi-même, rivé à et dé-rivé de beaucoup de choses).

Illustration : photographie de Julien Gracq. Villa Hadriana, Tivoli, près de Rome. Photographie prise avec son appareil Zeiss Ikon Contessa.

à propos du côté latin du P.

.

Il n’était décidément pas dans un train-train journalier qui pouvait l’amener à feindre de ne pas voir autour de lui tous les changements, et justement toutes ces fluctuations et instabilités dont il parlait, malgré que tout était continuellement et fictionnellement tenu et rendu très statique pour ne pas interroger plus que de mesure. L’anesthésie était tout le temps de mise ; ce qui était recherché et prescrit disait toujours que l’art n’était qu’une posture et une imposture, pas pour de vrai, que cela comptait pour du beurre, alors pas la peine d’en faire plus qu’il n’en faut, faut rester inoffensif, voir tout cela comme du bonus, et que sans doute on pouvait s’en passer (ce qui n’a jamais été prouvé). Alors lui il s’était lancé dans un grand développement, dans un Far West intérieur (« avez-vous vu l’intérieur du pays ? » susurrait-il) avec un besoin immense et natif d’ausculter avec ses lentilles les gisements de continents encore trop méconnus. Tout paraissait en effet se dilater, s’échanger, s’équilibrer et se compenser de façon inépuisable comme si les réserves d’un univers se mettaient d’emblée à s’harmoniser et à osciller par l’aide de multiples et d’infimes délais en stimulant non pas un retranchement propice à l’étude mais l’exhortation à expérimenter le plus possible tout artéfact qui pouvait se présenter. Il y trouvait toujours un supplément de création, non superflu, et découvrait à chaque détour le settlement et l’assise, le déclenchement même, de nouvelles interrogations.

La flèche n’était plus à présent qu’à quelques mètres, et bientôt, dans quelques secondes, à moins d’un mètre. C’était maintenant l’engouement qui pilotait son avancée et le rythme de ses pas. C’était comme lorsqu’on approchait une œuvre dans un musée : on la voit globalement, elle nous aimante, et en même temps, et tout de suite, on s’attache curieusement à un petit détail technique : qui pose question, qui nous captive et nous attache au réel et qui montre sa propre résolution à faire œuvre. On est arraisonné, et dans un double mouvement, on peut passer de l’autre côté. Elle nous regarde, on peut entrer dedans. Il remarqua que la poussière mêlée de sable et de terre fine montait de plus en plus vite autour de lui et de son passage. Il en devenait transparent. Comme dans un vrai ouesterne au moment d’un fondu-enchaîné.

Illustration : photographie de Julien Gracq. Dans les Alpes. Photographie prise avec son appareil Zeiss Ikon Contessa.

« Un cimetière alpin ressemble à un décor de western. » (Hélène Gaudy, “Forteresses voyageuses, Julien Gracq en Italie”, [réf.])

.

.

Il se disait qu’il faudrait ajouter des nuances, rehausser un peu, grosso modo, et se mettre dans une coulée qui soude entre elles plusieurs époques, et qui de la sorte associe impeccablement la veille et le rêve, dans un miroir tendu si peu déformant [note 10]. Comme s’il se retrouvait dans un étrange mélange, entre pays méridional et à la fois pays ponantais, celui bien atlantique et du couchant, mêlant pays latin et pays américain, en une sorte de western spaghetti (et pourquoi pas italo disco tant qu’on y est ?), ou bien plutôt n’était-il pas tout autant mexicain et andain ? aztèque, oltèque, olmèque même, pris là maintenant entre sierra, arroyo, oued d’Arizona et colline toscane, et emmené autant par Danti et Gombrow, puis Nabok — ces deux ou trois ombres, faibles et grises, réfléchies par son miroir [note 11] — que par Huitzilopochtli, Cihuacoatl et Quetzalcoatl ? [note 12]

Tout au long de ses précédentes pérégrinations, équipé de son casque, sa combinaison et de son miroir noir, il avait vu et croisé des chutes d’eau, des cascades, des abrupts, mais pas de flèches, pas de signes aussi évidents et aussi parlants. Et nullement d’aussi près et aussi concrètement en tout cas. Et il y était presque. Dans le déphasage, dans le délai, dans le réfléchi. Il vint à se dire que tout cela finissait par prendre un aspect extraordinaire. Plus merveilleux. Indien. Il en avait conscience. Mais il ne s’en tenait à aucune offuscation ni gêne ni n’en prenait ombrage. N’était que cette image qui lui revenait de temps en temps le plus souvent en surimpression, celle quasi immuable du relais et du pylone d’antan.

Illustration : photographie de Julien Gracq. Photographie prise avec son appareil Zeiss Ikon Contessa.

…le P au moment de la saison verte.

.

On était dans un paysage de plaine basse. Plein de crissements de gravier et de projections de poussières. Une boule végétale sèche, la fameuse et sempiternelle tumbleweed des ouesssternes, déboula et traversa l’écran, de droite à gauche, comme par enchantement, donnant du mouvement à une image en train de s’imprimer [note 13]. Après avoir remué des demi-mètres cubes de caillasse et de terre pour faire son trou avec toutes ses œuvres et tous ses projets, Spinoza avait décidé de suivre quasi systématiquement les rivières : leurs boucles, leurs sinuosités et le sentiment qu’elle donnait de ne jamais se finir ou de ne jamais aboutir. Il avait de la sorte tiré un trait sur d’anciennes choses et comme si de rien n’était, et sans monture, il avait ainsi plongé et s’était élancé dans un monde double et très coloré en tentant de mettre la main dessus.

.

Il avait traversé des cuvettes entourées d’arbres, si dénudées qu’il crut qu’elles avaient été dévastées par des séries de cyclones ; néanmoins il avait campé dans quelques-unes, plus hospitalières que d’autres, à l’abri des arbres et des regards. Mais il avait eu beau écarquillé les yeux, à l’époque il n’avait rien vu. C’est pour ça qu’il avait continué et qu’il n’avait pu s’arrêter en plein élan : il n’était sûr de rien et comptait élaborer et mettre en place ses appareils afin de ne pas accepter le sort qu’on semblait lui avoir réservé. Têtu il sentait bien qu’il se passait quelque chose qui allait au-delà de ces glaçants (glinçants, répétait-il en déformant le mot espièglement) et continuels courants d’air qu’on pouvait trouver dans toute région défavorisée et aride et qu’il prenait de plein fouet. Il ne comptait pas non plus ni se rebiffer ni tomber dans le panneau.

Il lui semblait n’avoir jamais reculé. L’imprévu l’attendait à chaque tournant. Spéculer n’avait jamais été son fort. Spinoza avait pour ainsi dire une sorte de flair du tonnerre pour à la fois se mettre dans des guêpiers insensés et s’en sortir d’un tour de main. Aujourd’hui c’était un autre son de cloche. La base de l’accord tacite auquel il avait contribué tombait à l’eau, les indices étaient pour le coup devenus plus fins et moins évidents. Tout le monde pensait qu’il aurait tout de même pu mieux choisir comme terrain d’exploration et d’expérimentation. Ici ce n’était pas la panacée. Pourtant il sentait que ça allait lui réussir. À un moment ou à un autre. Et il ne savait pas pourquoi. Et c’était impossible de calculer un pareil moment. Il se mit à tousser doucement. Et il toussotait comme il trottait : avec une sorte d’élégance et minutie rentrées, sans explosion ni accentuation.

La clarté blafarde du jour ne le minait pas plus que cela, fallait pas exagérer. Il avançait comme à plat ventre, millimètre par millimètre, la flèche en ligne de mire. Et si cette flèche était réellement ce qu’il pensait, il fallait qu’il fût insolemment sûr de lui. Il avait deux positions sur son appareil, calées sur le côté de son fameux miroir noir, cela lui donnait peu de choix, mais c’était suffisant pour envisager le futur. Et c’était maintenant [note 14]. Au loin, il entendit comme un cheval hennir, ce qui lui fit imperceptiblement incliner la tête. Les chevaux avaient quitté depuis longtemps le site du P. Cet événement qui n’en était pas un jetait un petit trouble qu’il effaça d’un coup rapide de la main qu’il ramena aussi sec au contact du sol. Car l’instant d’après, le son ne se répercuta pas ni ne retentit à nouveau, à croire qu’il avait disparu et s’était évanoui par magie.

Illustration : photographie de Julien Gracq. Photographie prise avec son appareil Zeiss Ikon Contessa.

le P dans toute sa splendeur…

.

Et si cette flèche dont la silhouette se profilait un peu plus loin était bien ce qu’il pensait, cela allait faire du rififi. Cela résonnerait partout, cela inonderait même, à croire qu’il aurait débouché la bonde. Au bout d’une vingtaine de minutes dans cette position d’abord inconfortable et qu’au bout d’un moment il avait trouvé agréable et plutôt stable, il avait entrepris de bouger en ramenant sa jambe droite sous la gauche et de la sorte établir un nouvel équilibre qui lui permettait d’avoir un autre angle de vue en replaçant légèrement son miroir dans la bonne visée. Il avait mis la main sur un sacré élément qui allait certainement faire bouger les lignes de La Pébipologie. Toutefois il se demandait si les dieux veillaient à tout et sauraient comment continuer à alimenter cette science quelque peu obscure et dont peu connaissaient les tenants et aboutissants. Il trouvait que malgré tout elle avait du souffle et donnait une dimension plus grande aux choses. Elle remuait.

Il imprima une légère poussée contre l’air devant lui qui protesta en déviant son flux et en trouvant un autre couloir. Il n’attendait aucun jury ni aucune commission probatoire pour évaluer l’avancée de ses travaux, surtout pas celui dans lequel il était aujourd’hui pris et engagé ; d’un air entendu les pébipologues garantissaient que le champ était découvert et restait non soumis aux interdictions. Toute crainte pouvait bien s’évanouir. Il avait pris un air satisfait pressentant qu’une énième découverte, surtout celle-ci que personne n’avait vraiment envisagée, allait permettre de donner un peu d’avance aux hypothèses que La Pébipologie avait commencé à poser. Boum !

Il en conclut que la vie avait ses zones d’ombre, et là, curieusement, le sens était fléché. Il n’y avait sans doute qu’à le suivre et qu’à se laisser porter. Avant la dégringolade. Et, par la suite, après que l’aventure se sera développée et résolue, il restera à en rire. Ce que fit Spinoza.

.

Vitara & John Rohmnyz

artistes en résidence, programme de La Pébipologie.

.

.

- [Notes de bas de page]

[note 4] — Le grand-père de Baruch Spinoza, Pedro, alias Isaac Rodrigues d’Espinoza, né en 1543, est originaire de Lisbonne et s’est installé à Vidigueira, la ville natale de son épouse, Mor Alvares, avec laquelle il a eu trois enfants dont Miguel Michael, le futur père du philosophe. Sans doute accompagné de sa sœur Sara et de sa propre famille, Pedro Isaac, « effrayé par les arrestations inquisitoriales », quitte le Portugal en 1587 pour venir à Nantes et y rejoindre son frère Emanuel Abraham (réf. Des marranes à Spinoza, De I. S. Révah, Henry Méchoulan, Pierre-François Moreau, p.136), le grand-oncle du futur Baruch, déjà réfugié (la présence d’Emanuel Abraham y est attestée en 1593 ; mais : Certains biographes pensent que Pedro Isaac n’a pas rejoint son frère mais était accompagné de son frère Emanuel Abraham dans son voyage vers Nantes). Pedro Isaac n’y est pas resté, probablement parce que le judaïsme était officiellement interdit à Nantes et qu’il y régnait, là aussi, une certaine hostilité envers les marranes (réf. Alain Croix (dir.), Nantais venus d’ailleurs : histoire des étrangers à Nantes des origines à nos jours, Nantes-Histoire/Presses universitaires de Rennes, 2007, pp. 57-58) et des sentiments fréquemment contrastés voire agressifs envers les Portugais (ou les Juifs dits portugais) (réf. Jules Mathorez, « Note sur l’histoire de la colonie portugaise de Nantes », Bulletin Hispanique, no 3,Tome 15, 1913, p. 320, 325, 332-335). Apparemment expulsé de Nantes avec sa famille et son frère Emanuel Abraham, en même temps que tous les autres Juifs de la ville, en 1615, Pedro Isaac gagne alors Rotterdam des Provinces-Unies dans l’actuelle Hollande méridionale, où vit déjà une partie de la diaspora juive portugaise. Il y décède en 1627. À l’époque, les Provinces Unies font partie d’un ensemble de lieux appelés « terres de liberté » voire « terres de judaïsme », c’est-à-dire des cités où le judaïsme est soit officieusement toléré donc restreint (comme à Anvers), soit franchement accepté et où les juifs sont reconnus comme tels ; ainsi, Amsterdam, Hambourg, Venise, Livourne ou une partie de l’Empire ottoman (Smyrne, Salonique), où nombre de marranes et « nouveaux chrétiens », ces juifs contrariés, en profitent pour se convertir à leur religion d’origine. Le père de Baruch, Miguel alias Michael, né à Vidigueira (Alentejo) au Portugal en 1588, était un marchand réputé dans l’import-export de fruits secs et d’huile d’olive.

[note 5] — Julien Gracq, “En lisant en écrivant”, éditions José Corti, 1980, p.99.

[note 6] — Marcel Duchamp, “Entretiens avec Pierre Cabanne”, Pierre Belfond éditions, 1967, p.185.

[note 7] — Ibid., p.187.

[note 8] — Ibid., p.191. “Je ne crois pas beaucoup au côté essentiel de l’art. On pourrait créer une société qui refuserait l’art, les Russes n’ont pas été loin de le faire. Ce n’est pas drôle d’ailleurs, mais c’est une chose qui peut être considérée."

[note 9] — Ibid., p.193.

[note 10] — Julien Gracq, “En lisant en écrivant, éditions José Corti, 1980, p.215.

[note 11] — On déchiffrera facilement ici les ombres tutélaires évoquées : Dante, Gombrowicz, Nabokov (et celles qui seront entre les lignes : Monique Wittig, Virginia Woolf, Arno Schmidt, Thomas Bernhard, Hermann Broch, etc. etc.).

[note 12] — Huitzilopochtli (« le colibri de gauche ») est le dieu de la guerre et des guerriers, le dieu principal des Aztèques, celui qui les aurait guidés dans leurs migrations. Cihuacoatl (femme serpent) est la mère des dieux et la déesse de la terre. Quetzalcoatl (« le serpent à plumes ») est le dieu de l’air et du commerce.

[note 13] — Tous les paragraphes suivants sont issus de ré-écriture de 4ièmes de couverture des livres de la collection « Western » des éditions Le Masque.

[note 14] — « No Future » = « Now Future » ou « Future Now ».

.

.

.

.

.

.

- Sommaire de Pébipologie et ouesterne :

- [Élément pébipologique suivant]

- Élément pébipologique précédent (partie 1)

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- gracq

- le lac

- les buttes

- la cascade

- les lentilles

- les appareils

- la double-vue

- les ombres

- le ponant

- bip

- michals

- queer

- gifanim

- bouddhisme

- trouvaille

- dante

- gombrowicz

- schmidt

- nabokov

- mythologie