LE PROJET NEUF

2022-08-06 - L'élément pébipologique n°20220805 - partie de ouesterne : la flèche - (part. 1)

Août 2022. Récupération de l’élément n°20220805 au classement pébipologique (suite de ouesterne).

(article en cours de rédaction pour L’Atlas documentaire et iconographique de La Pébipologie, secteur Éditions du P9. Fiche n°20220805. Collaboration avec Vitara & John Rohmnyz, artistes de La Pébipologie.)

.

- Éléments lisibles : un arrangement de cailloux au sol.

- Éléments ignorés : aucun.

- Support : des cailloux arrangés au sol.

- Supposition : un signe qui donne une direction (à suivre ?).

- Dimensions (maximales) : 110cm x 55cm.

- Trouvaille : observé par Spinoza.

- Lieu-source : le terrain lessivé du P, au bas d’une butte.

- Coordonnées géographiques : 47°16'34.3"N 2°14'14.1"W

il faut d’abord longer les buttes…

.

.

…avant d’arriver à la flèche même.

.

.

l’emplacement géographique de la trouvaille.

.

Peter Junof

.

.

Le récit de Spinoza

Partie de ouesterne :

Utile randonnée ?

(partie 1)

en 32 paragraphes au masculin

.

.

Il arrive des bricoles à Spinoza. Au travers de ses lentilles et par temps clair, il se met à visualiser des polders, des collines aux pentes douces, des canaux, des fossés et des futaies, des abords de fleuves et des confluents, puis des lacs, des rivages, des cluses, des combes, des dolines, des poljés, des canyons et des lignes de crête. Bref, toute une flopée de visions de formes et de lieux tels qu’il en avait vu dans le Wisconsin ou dans l’Illinois. L’ensemble dessinant un espace biographique et posant une sorte de lecture géomorphologique des endroits traversés. Et tout cela comme par pure inadvertance, à croire que l’on peut être et arriver n’importe où et n’importe quand et que ces contrées quelles qu’elles soient sont toujours pleines d’accroches. Il arrive même à en faire quelques clichés et au bout d’un moment à les photographier longuement en utilisant une de ses lentilles en tant que miroir noir, dispositif que l’on dénommait aussi plus communément à d’autres époques “miroir de Claude” (et que l’on traduisait en anglais par Claude glass ou black mirror [réf. 2], et en allemand par Claude-Glas et Schwarze Spiegel) [note 1].

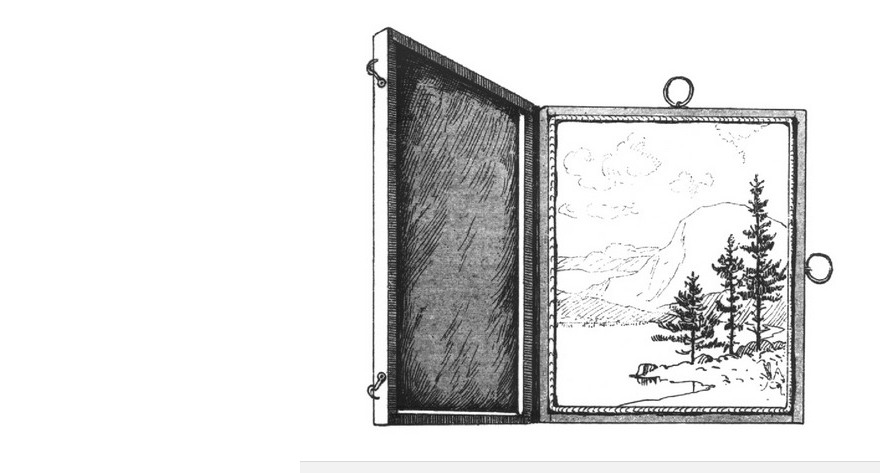

Il en avait décrit les caractéristiques et le fonctionnement dans un petit fascicule intitulé “Un Guide utile pour la visite des pays des Lacs particulièrement au P" (An Influential Guide to the Lakes particularly on P) (anti-daté de 1610) : « La personne l’utilisant doit tourner le dos au sujet considéré. Le miroir doit être tenu suspendu par la partie supérieure de son boîtier que l’on réorientera un petit peu vers la droite ou bien vers la gauche selon qu’il est nécessaire, ceci tout en se protégeant le visage de la lumière du soleil afin d’obtenir de douces et moelleuses nuances et colorations. Le paysage apparaîtra alors dans le miroir en l’orientant délicatement d’un côté ou de l’autre selon l’image que l’on vise ».

Ses utilisateurs étaient pourtant souvent moqués comme avait pu le faire à l’époque un commentateur chevronné appelé Hugh Sykes Davies lorsque celui-ci avait écrit à propos de ces artistes paysagers qui en faisaient abondamment l’usage : « Il est bien typique de leur attitude envers la Nature que de lui tourner le dos afin qu’elle puisse leur paraître souhaitable et copiable ». Risible. Rien de sérieux en quelque sorte ; Baudelaire nous le rappelle : « le rire humain est intimement lié à l’accident d’une chute ancienne […] », et plus loin continue-t-il d’argumenter : « C’est là le point de départ : “moi”, je ne tombe pas ; “moi”, je marche droit ; “moi”, mon pied est ferme et assuré. Ce n’est pas “moi” qui commettrais la sottise de ne pas voir un trottoir ininterrompu ou un pavé qui barre le chemin. » [note 2] Et patatras !, à force de regarder le miroir, Spinoza trébuche, tressaute, et s’affale. Le miroir est double et peut tromper. Jusqu’à en rire.

Cependant un tel miroir demandait une somme conséquente et un bon paquet de recherches préliminaires avant d’être efficace. C’était une autre histoire que celle de fabriquer et de polir des lentilles ou d’utiliser ludiquement des verres transparents teintés afin de s’amuser à temporairement colorer ce qui était face à soi (voire même de se divertir davantage en permutant les couleurs pour chaque œil) (ce que nous indique Flaubert dans une lettre à Louise Colet en 1852) [note 3]. Car, en effet, le problème central de cet appareil, en plus de la perfection requise de la convexité de sa surface, était le choix de la teinte du fond du miroir afin d’obtenir l’effet voulu : il fallait prévenir des mauvais effets et des désagréables reflets et travailler à fond l’opacité du miroir pour ne pas trop ternir les couleurs et les contrastes ni les défraîchir ni les ternir. Ainsi l’obtention d’un tain parfait était en quelque sorte l’enjeu de ce type d’appareil. On pouvait partir d’un métal ou d’un minéral poli mais aussi d’un morceau de carbone ou d’une obsidienne ou encore de jais travaillé à fond. Certains avaient même essayé avec de la houille et du noir de fumée.

Illustration : Miroir noir, extrait d’Ernest Hareux, Cours complet de peinture à l’huile (L’Art, La Science, Le Métier de Peintre), L’outillage et le matériel nécessaire à l’atelier ou en en plein air, H. Laurens, sans date (1901), p.32.

Pour la convexité il fallait y aller mollo et par tâtonnements : un miroir trop plat écrasait lamentablement les distances (un élément trop proche était vraiment dans ce cas trop proche) et s’il était trop courbe, les rapports de distance entre le proche et le lointain devenaient beaucoup trop aberrants (ce qui pouvait tout de même donner des résultats excellents et tout aussi bien convenir). Quant à aller jusqu’à la concavité… Il n’y pensait pas, car cela réduisait tout (on les appelle dans ce cas reducing glasses). Ce qui était tant et tant recherché pour une utilisation optimale était la netteté et cette profondeur fantasmatique et fantasmagorique du noir. Car même si un pareil miroir pouvait demeurer étonnant, il tendait toujours vers le sombre, ce qui n’était pas chose simple et souhaitable alors qu’en fait en y regardant bien il était bel et bien l’équivalent d’un simple rétroviseur.

Illustration : à gauche : Un petit Miroir Noir ou Miroir de Claude Lorrain d’origine française du XVIIIième siècle dans un étui en galuchat de 3 sur 8 cm de diamètre ; à droite, Miroir noir dit “Miroir de Lorrain” ou “miroir de Claude” du nom du peintre Claude Lorrain (1602-1682) : miroir convexe noir dont se servaient les peintres pour voir leur peinture en petit et réduite en échelle de gris, fin du XIXième siècle.

.

Sa taille devait être également suffisante afin d’embrasser “un champ assez vaste afin que l’œil le saisisse en une seule fois” (ça c’était pour son côté pratique). Ce qui pouvait induire quelquefois certaines acrobaties un peu burlesques. L’objectif était qu’il devait rester portatif et facilement tenir dans la main, et les autres qu’on pouvait aussi construire, mais de tailles plus grandes et de dimensions plus amples, restaient à l’atelier. Spinoza en avait plusieurs, celui qui l’amenait ce matin avec lui était un tout simple et ordinaire de pas plus de dix centimètres de diamètre et inséré dans une protection souple pour ne pas l’abîmer et doté d’une poignée fine afin de faciliter son transport (cela ressemblait moins à un miroir à main qu’à une petite mallette). Il ne s’en servait pas systématiquement mais plutôt occasionnellement lorsque l’image recherchée le nécessitait. Passer par une image reflétée et virtuelle donnait beaucoup d’avantages : et ce matin, cela avait marché, il avait ainsi réussi à détecter un signe curieux posé au sol et d’apparence très graphique ressemblant à “une flèche”.

.

.

.

Vitara & John Rohmnyz

.

.

- [Notes de bas de page]

[note 1] — Tout ce passage et les paragraphes suivants à propos du miroir noir doivent beaucoup, et cela pour la majorité des informations, au livre d’Arnaud Maillet, “Le miroir noir : enquête sur le côté obscur du reflet”, 2005. Rappelons que “Schwarze Spiegel” (Miroirs Noirs) (1951) est un roman d'Arno Schmidt relatant une sorte de fiction apocalyptique, ce qui sied aussi au récit de Spinoza élaboré par le duo Vitara & John Rohmnyz.

[note 2] — Charles Baudelaire, “De l’essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques” (1855), chap. II et III, in Écrits sur l’art, sous la direction de Francis Moulinat, Le livre de poche, collection Les classiques de poche, 1992, p.284 et p.288).

[note 3] — Lettre de Gustave Flaubert à Louise Colet, 15-16 mai 1852 : “Sais-tu à quoi j’ai passé tout mon après-midi avant-hier ? À regarder la campagne par des verres de couleur. J’en avais besoin pour une page de ma “Bovary” qui, je crois, ne sera pas des plus mauvaises.” (réf : https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Flaubert_%C3%89dition_Conard_Correspondance_2.djvu/418)

.

.

- Sommaire de Pébipologie et ouesterne :

- pébipologie

- éditions

- ouestern

- spinoza

- gracq

- le lac

- les buttes

- la cascade

- les lentilles

- les appareils

- la double-vue

- les ombres

- le ponant

- bip

- baudelaire

- trouvaille