LE PROJET NEUF

2022-07-28 - suite : L'élément pébipologique n°20220728 - n°20220329-part.6

Juillet 2022. Récupération de l’élément n°20220728, suite de la récupération de l’élément n°20220329 au classement pébipologique (mars 2022).

(article en cours de rédaction pour L’Atlas documentaire et iconographique de La Pébipologie, secteur Éditions du P9. Fiche n°20220329-b/20220728)

.

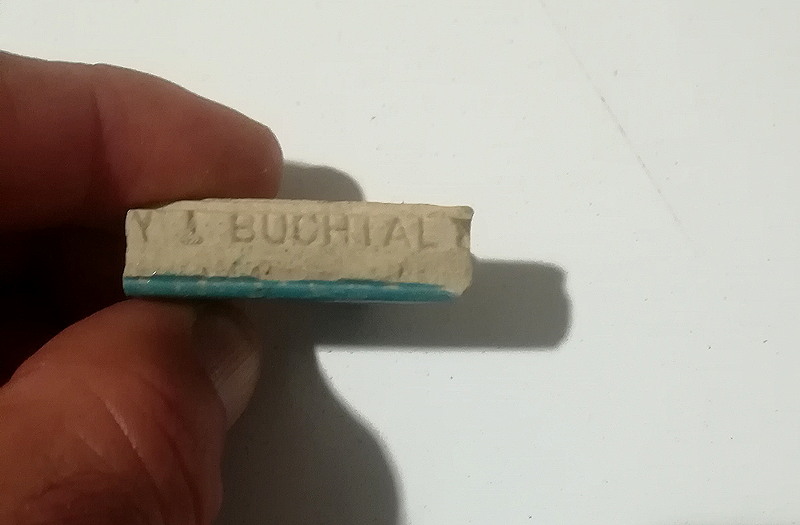

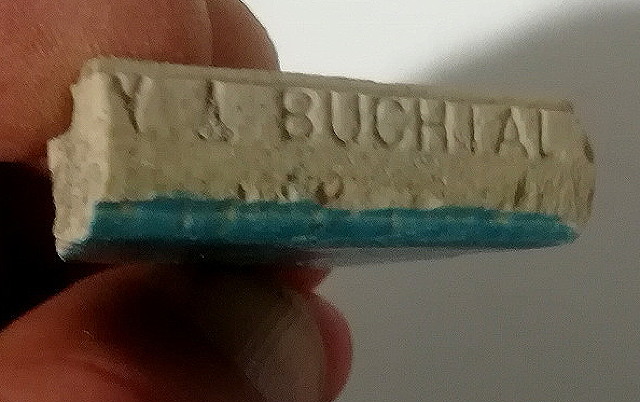

- Éléments lisibles : Y ^ BUCHIAL.

- Éléments ignorés : le signe circonflexe peut être écarté en premier lieu (il sera récupéré un peu plus tard dans la recherche).

- Support : face A : carrelage de couleur bleu brillante (Pantone PMS 298C) ; la même que l’élément précédemment trouvé n°20220329 ; face B : sans ciment.

- Supposition : Ibid. : élément partiel décelé d’un support plus grand, et brisé.

- Dimensions (maximales) : 3,8cm x 2,7cm.

- Trouvaille : ramassé par TFJ.

- Lieu-source : le terrain lessivé du P, le long de la pente d’une butte.

- Coordonnées géographiques : 47°16'32.9"N 2°14'15.3"W

La face latérale de l’élément.

La face latérale de l’élément.

Une seconde vue.

Une seconde vue.

.

Tavara Fuente Jorp

.

.

LE COMPLÉMENT DE “.MANY BUC.” ?

L’OBJET DANS LA PHRASE LACUNAIRE

par Peter Junof

Cet élément vient compléter l’énigme de l’inscription précédente ".MANY BUC.". La signification du premier élément était restée trop obscure, il y a espoir que ce second fragment ouvre de nouvelles hypothèses.

La face imprimée de cet élément est très lisible. Le mot suivant ".BUCHIAL." est très clairement imprimé. Il est précédé de deux signes : une lettre ".Y." et le signe "^" (circonflexe). Ce fragment trouvé est-il un élément concomitant au fragment précédent ? Rien ne nous laisse présager qu’un pareille solution soit exacte. Au contraire, on opterait plutôt pour deux trouvailles indépendantes, à deux moments distancés, et donnant lieu à deux études parallèles de deux fragments isolés et pourtant articulés, les deux hiéroglyphes imprimés semblant issus d’une même reproduction mécanique (soit d’une même machine à écrire, soit de la même imprimante, soit de la même machine à impression).

.

.

chap.1 — BUCHIAL

Commençons par le mot le plus long.

".BUCHIAL." peut être interprété comme un adjectif qualificatif qui induirait que le nominatif “BUCHIE” existe (comme on dit “mitochondrial” pour “mitochondrie”). Selon les interprétations développées précédemment à partir de l’expression “.MANY BUC.” (= many Buchen (beaucoup de livres), many bugs (beaucoup de bogues), “Buc est un vassal”, “Beaucoup de Buc”, “beaucoup de hêtres”, etc.), il est vrai que “[man]y buchial” traduit succinctement en “beaucoup de (choses) buchiales” - [si l’on élude l’accent circonflexe ".^." et si l’on pense que le ".Y." se colle au ".MAN." de ".MANY."] -, n’apporte pas un sens compréhensible. Nous allons creuser la question.

Intéressons-nous à la construction lexicale du mot “buchial”. Le suffixe -al est déjà bien repéré et peut amener un élément significatif historique et important. Ce suffixe a été utilisé du début du XXième siècle jusqu’à 1961, année après laquelle ce suffixe a été supplanté par -el — [toutefois il reste des termes qui conservent les deux formes : ex. originel, original]. Par coïncidence, l’année-seuil, 1961, correspond à notre année de naissance et à l’année de construction de l’hôpital anciennement installé sur ce terre-plein (il a été construit vers 1960 et à été détruit en 2017).

La racine du mot est néanmoins plus complexe.

Nous avons trouvé dans un ouvrage de 1883 qu’une “buchie” en vieux français signifie “bouchée” en respectant l’origine latine du terme “buccam”, qui a été repris par exemple pour “buccin” (à la fois coquillage [= un bulot] et instrument de musique que fait sonner son buccinateur) via son nom scientifique “buccinum” ou “bucinum” (trompette, coquillage : du latin “bous” (« bovin ») et “cano” (« chanter »)) (il ne s’agit nullement dans ce cas de “faire chanter les bœufs” mais de nommer le “cor du bouvier").

(In Charles Aubertin, Choix de textes de l’ancien français du Xe au XVIe siècle, Librairie Classique Eugène Belin, Paris, p.236 et in Louis Cotte, Vocabulaire portatif des Mécaniques, ou définition, description abrégée et usuage des machines, instrumens et outils employés dans les sciences, les arts et les métiers, Chez Delalain fils, libraire, Paris, 1801, p.100. La référence originelle est logée dans un livre manuscrit du XIIième siècle “Les quatre livres des Rois (Li tierz livres des Reis)”.)

Car en effet, après quelques recherches, et ceci malgré leur titre et leur semblant de pertinence, ni le livre “Histoire de la bûche” (récits sur la vie des plantes) (1867) de Jean-Henri Fabre, ni celui de Guy de Maupassant, se présentant sous la forme d’un conte à enchâssement, “La Bûche” (1882), ne nous ont appris grand chose. Buchie semble un mot sans filiation et avec peu d’ascendance dans la langue française.

Si quelque chose est “buchial”, c’est sans aucun doute que cette chose va bien en bouche, qu’on en fait qu’une bouchée, et que sans doute ce bout de ciment coloré est finalement fait pour être sucé et tourné mille fois dans la bouche, à l’instar de ce à quoi s’occupe Molloy, le protagoniste du roman éponyme de Samuel Beckett [1] (1951) :

- « Je profitai de ce séjour pour m’approvisionner en pierres à sucer. C’étaient des cailloux mais moi j’appelle ça des pierres. Oui, cette fois-ci, j’en fis une réserve importante. Je les distribuai avec équité entre mes quatre poches et je les suçais à tour de rôle. »

Et, là, dans notre cas, c’est l’élément lui-même qui nous le dit, qui l’énonce et nous le demande, puisque lui-même porte l’inscription.

.

.

chap.2 — ^ (CIRCONFLEXE)

On n’oublie pas le signe “^” (circonflexe) que nous avons écarté au début de notre exploration. Qu’indique ce signe pris entre le “.Y.” initial et le terme “.BUCHIAL.” ? Si nous en fouillons l’origine, nous trouvons :

- L’accent circonflexe ‹ ◌̂ › (du latin circumflexus, « fléchi autour ») est un diacritique de l’alphabet latin hérité de l’accent circonflexe grec. C’est, graphiquement, la réunion d’un accent aigu et d’un accent grave. Il fait ses premières apparitions dans les langues modernes en français au XVIe siècle. En 1560, l’imprimeur tourangeau Plantin systématise l’usage de l’accent circonflexe pour remplacer le s (comme dans tête pour teste). L’accent circonflexe résulte généralement de la disparition d’une lettre, bien souvent un s (Pâques/pascal, fenêtre/défenestré, épître/épistolaire, hôpital/hospitalisation, etc.). (Réf.)

- Il existe un autre symbole diacritique similaire à l’accent circonflexe, le caron. Ce dernier ressemble à un circonflexe avec la pointe vers le bas, et est surtout présent dans les langues slaves ou dans les langues tonales.

- L’afrikaans, outre dans les mots d’emprunt, se sert du circonflexe sur e et o pour marquer la quantité longue ainsi que le caractère ouvert. Par exemple : wêreld, « monde », goeiemôre « bonjour ». Ailleurs, il note la seule quantité longue : wîe, « cale », brûe, « ponts ».

On en déduit qu’entre les deux termes “.Y.” et “.BUCHIAL.” il y a une durée, une suspension, une ouverture, une disparition, bref, un hôpital (celui feu du Pé), ou bien un sanatorium sans doute, représentant un temps plus long, un allongement, silencieux, neutre (à la fois aigu et grave), et non sondable.

.

.

chap.3 — Y

le .Y., i grec, ne peut signifier pour nous qu'ici (comme dans par ex. on y est = on est ici, on est là, on est à cet endroit). Ce qui indique une présence, précédant la disparition que nous avons vu être signifiée par le signe suivant “^”. Un paradoxe serait donc à l’origine de cette phrase fragmentaire, ou bien est-ce l’aspect fragmentaire de cet ostraca qui rend les écritures et leur sens paradoxaux et comme « troués » ?

C’est présent et en même temps cela s’absente, confirmant bien l’un des principes fondateurs de La Pébipologie : « tu fais un trou, tu fais une butte ».

.

.

Ainsi, l’hypothèse se déchiffrerait ainsi :

“Y ^ BUCHIAL” (Élément pébipologique n°20220728)

- = Ici ± à sucer

- = Ici-même plus ou moins mettez-moi dans votre bouche

et ceci :

“.MANY BUC.” (Élément pébipologique n°20220329), c’est-à-dire :

- = [parmi] beaucoup de livres — (rappelez-vous l’exercice de traduction : “many [eng] / [unter] viele Bücher” ; si l’on considère que nos langues (fr, eng, all) continuent d’évoluer et se mélangent…)

ou

-

= [parmi] beaucoup de hêtres — (“many [eng] / [unter] viele Buchen”) [que l’on peut traduire par extension par : [parmi] beaucoup d’êtres / [unter] viele Wesen] = [l’humanité ; et mieux : tous les êtres vivants]

-

Pour ces deux dernières traductions on rappelle les proximités entre “Buchen” et “Bücher” :

le nom « hêtre » est issu de l’indo-européen *bʰeh₂g-o- « hêtre », duquel procèdent le grec ancien phēgós « chêne » et le germanique *bōk- (cf. le néerlandais beuk, allemand Buche, anglais beech, suédois bok, tous au sens de « hêtre »). Les Germains ont utilisé des bâtonnets en bois de hêtre pour écrire les runes, d’où l’allemand Buchstabe « lettre », mot-à-mot « bâton de hêtre », et Buch « livre », même parenté entre l’anglais beech « hêtre » et book « livre » (cf. vieil anglais bōcstæf « lettre, caractère écrit » > anglais bookstaff, -stave, plutôt rare et archaïque), le néerlandais beuk « hêtre » et boek « livre ». (Référence)

- puis de “hêtre” et “être” :

Pour retenir la particularité de l’aspect des feuilles de « hêtre » (feuilles ciliées et entier ou grossièrement denticulées), le bord de ses jeunes feuilles étant frangé de poils qui disparaissent ensuite, ce qui le distingue d’un autre arbre, le « charme » (feuilles doublement dentées en scie), les botanistes néophytes disposent d’un mnémonique humoristique qui permet de distinguer la feuille de « hêtre » de celle du « charme », de forme voisine : « Le charme d’Adam (à dents), c’est d’être (hêtre) à poils ».

(Référence 1 ; Référence 2 ; Référence 3)

.

Les fragments n°20220728 et n°20220329.

Les fragments n°20220728 et n°20220329.

.

L’énigme est toujours bien présente et nous n’avons pas encore le sens qu’il faut appliquer pour créer l’association entre ces deux premiers éléments (lequel est donc avant l’autre ?) ; et de toute façon, malgré les similitudes et les lettres correspondantes, le premier ne peut s’insérer dans le second, puisqu’au moins une différence [le “^"] les sépare et ne permet ni de les superposer ni de les fondre l’un à l’autre. Ils sont distincts.

Nous allons donc continuer nos recherches sur le terrain et tenter de glaner d’autres éléments scripturaux complémentaires.

.

.

Quelques autres éléments trouvés sur le terrain sans inscription aucune.

Quelques autres éléments trouvés sur le terrain sans inscription aucune.

.

.

Consolons-nous avec Molloy :

Pour les plus anglophones d’entre nous…

Samuel Beckett, Molloy, The Sucking Stones sequence, from PBS Television production, “Hollywood Television Theater” series, 1971. Actor : Jack MacGowran ; performance in the Mojave desert.

.

.

Et une autre manière d’utiliser deux pierres ensemble, avec ses mains et sa bouche :

Akio Suzuki, performance, Walthamstowe Marshes railway bridge, London. Film : Helen Petts, www.helenpetts.com. 2010.

.

Peter Junof

.

.

(à suivre…)

L’élément pébipologique n°20220329 :

partie 1 — (l’objet lui-même)

partie 2 — (l’ostracon)

partie 3 — (les Fluviana)

partie 4 — (les bois flottés)

partie 5 — (l’objet trouvé)

L’élément pébipologique n°20220728 :

partie 6 — (l’objet dans la phrase lacunaire)